初高中衔接期学生应对方式的个体差异

高远常若松 马锦飞

目前,学术界普遍认为,初高中衔接期专指初三下学期期末至高一上学期期末这段时期[1]。由于初中生升入高中后,新的学习习惯还没有形成,而学习环境、学习方式和学习要求等方面已经发生巨大变化,高一新生往往需要一段时间调整自己的心态,以适应高中的学习生活。在这个过渡时期,不同学生采取的应对方式也不同。倾向于采取忍耐,逃避,自卑,幻想或否认等方式的同学,更容易产生消极的应对效果,同时增加了自己的焦虑水平,例如,李芳,白学军研究表明,消极的应对方式和高水平的考试焦虑显著相关[2]。相反,如果学生倾向于采用问题解决,寻求社会帮助,或者积极合理化的解释等积极、正确的应对方式,那么就能够更加有效地处理面对的问题,例如,代景华等人研究中学生的应对方式和考试焦虑之间的关系时指出,积极的应对方式与考试焦虑之间呈显著的负相关[3]。由于,这段时期学生的心理具有过渡性特点,非常值得教育工作者的重视和研究。

影响应对方式的因素有很多,如,认知评价[4],个性[5],年龄[6],性别[7],自我效能[8],社会支持[9]等。初高中衔接期学生应对方式不仅具有过渡性的特点,同时还有明显的个体差异。以影响应对方式的各因素为基础,详细分析是否在人口统计资料方面存在差异,为学校提供学生心理辅导方面的参考,使学校的学生教育更加具有针对性。该研究具有理论和实践意义,并且目前国内关于该领域的研究比较少。

1 对象与方法

1.1 对象大连市15中学初中部全体初三学生187人;以及中考后,升入某中学高中部的全体高一学生321人,共计508人。其中,男生152人,女生356人。主要采用整群取样法。其中,男152人,女356人;本校297人,其他211人;独生子女454人,非独生子女54人;本市440人,其他68人;正常家庭474人,特殊家庭34人;是学生班委146人,不是学生班委362人;住校99人,不住校409人。

1.2 方法本研究进行两次测试:第一次是对大连市某中学初中部全体初三学生进行问卷测试,有效问卷187份;第二次是对大连市某同一中学高中部高一全体学生进行测试(其中包含第一次测试的部分被试),有效问卷321份。

中学生应对方式量表(CSS)是根据Folkman等提出的,应对主要有两种机能:用来处理问题(“注重问题的应对”)和用来减轻情绪痛苦(“注重情绪的应对”),初步确定量表包括两个子量表:指向问题的应对和指向情绪的应对。“中学生应对方式量表”有2个分量表,一个是“指向问题应对”分量表,包括“问题解决”,“寻求社会支持”,“积极的合理化的解释”;另一个是“指向情绪的应对”分量表包括,忍耐,“逃避”,“发泄情绪”,“幻想,否认”。该量表不计算应对方式总分,而分别计算两个分量表的分数。共包括36个条目,4级评分。各分量表的同质性信度为0.76~0.86,分半信度为0.88,重测信度为0.89。具有良好的结构效度和内容效度[10]。

1.3 统计处理采用SPSS 19.0统计软件进行数据录入,对数据进行卡方分析。

2 结果

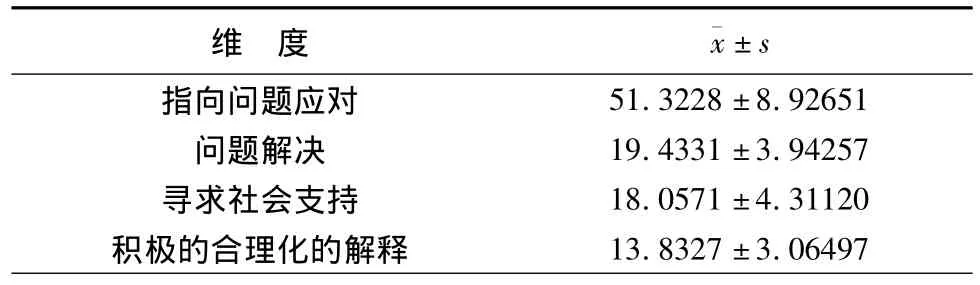

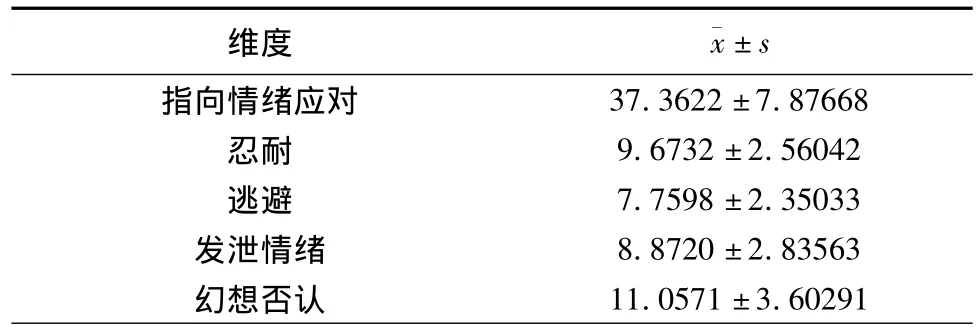

2.1 初高中衔接期学生应对方式的总体情况表1和表2可见,指向问题应对总分要高于指向情绪应对总分。

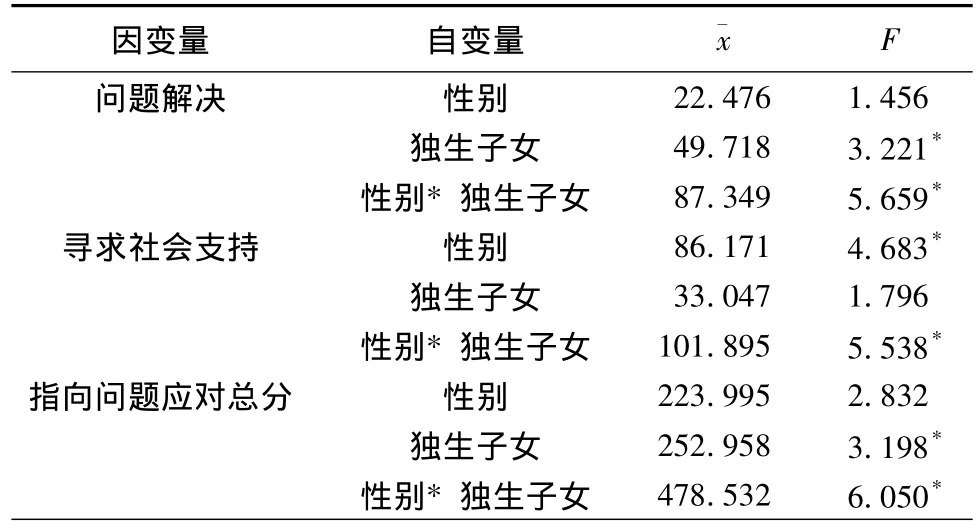

2.2 初高中衔接期学生指向问题应对的个体差异分析以初高中衔接期学生应对方式中指向问题应对得分为因变量,分别以组别、性别、学校、独生子女、家庭所在、家庭情况、学生班委和住校情况为自变量,每个自变量都分为2个水平,做2×2的多因素方差分析,进行方差检验,结果显示,只有性别×独生子女在指向问题应对量表上具有显著的交互作用。

表1 初高中衔接期学生应对方式中“指向问题应对”的基本情况(n=508)

表2 初高中衔接期学生应对方式中“指向情绪应对”的基本情况(n=508)

表3 初高中衔接期学生指向问题应对的方差分析(n=508)

表3指出,初高中衔接期学生在指向问题应对量表上,具有显著的差异性。其中在“问题解决”因子分上,独生子女主效应显著,性别与独生子女的交互作用显著;在“寻求社会支持”因子分上,性别主效应显著,性别与独生子女的交互作用显著;在“指向问题应对”分量表总分上,独生子女主效应显著,性别与独生子女的交互作用显著。

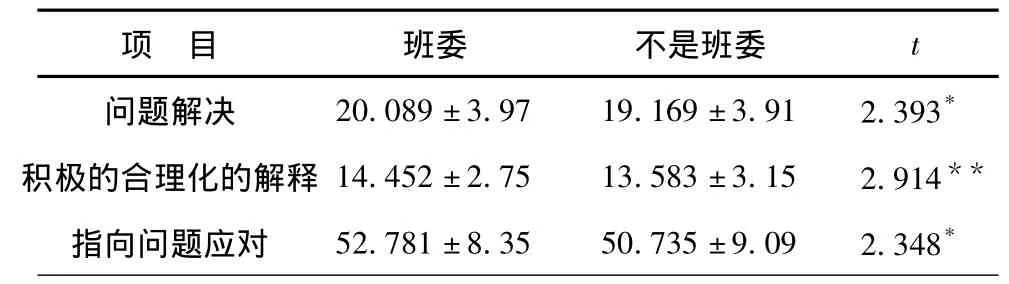

对交互作用不显著的其他因素,进行独立样本t检验,结果显示,是否班委在指向问题应对量表上具有显著差异。

表4 是否班委学生在指向问题应对量表上的独立样本t检验(±s)

表4 是否班委学生在指向问题应对量表上的独立样本t检验(±s)

?

表4指出,学生班委的两种情况,即班委和不是班委的两组被试在应对方式之间,存在显著差异,学生班委在应对方式中更倾向于“指向问题应对”,其中在问题解决和积极的合理化解释方面,都显著高于不是班委的学生。

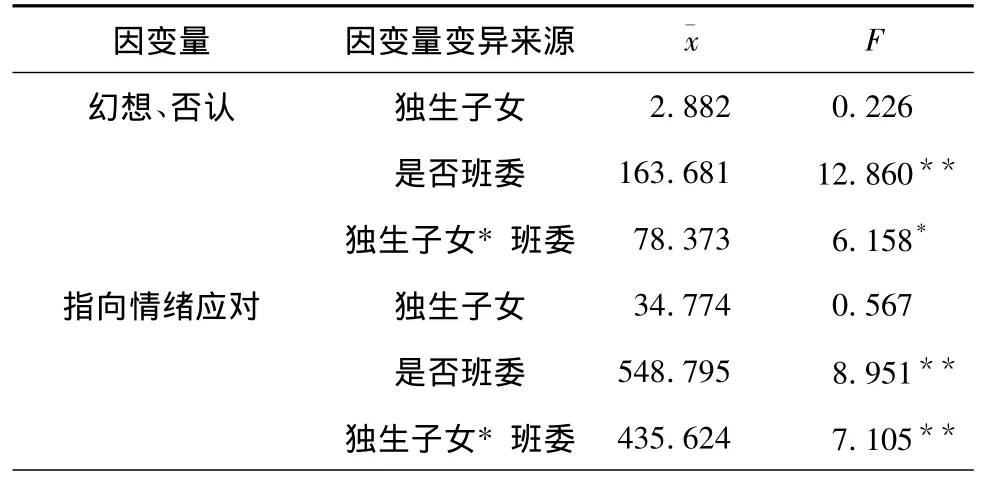

2.3 初高中衔接期学生指向情绪应对的个体差异分析表5指出,在“指向情绪应对”分量表总分上,是否班委主效应显著,独生子女与是否班委的交互作用显著;在“幻想、否认”因子分上,是否班委主效应显著,独生子女与是否班委的交互作用显著。

表5 初高中衔接期学生指向情绪应对的方差分析(n=508)

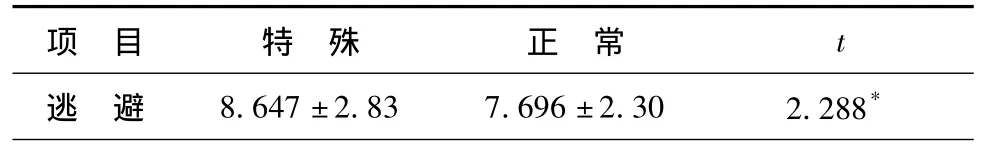

对交互作用不显著的其他因素,进行独立样本t检验,结果显示,家庭属于在指向情绪应对量表上具有显著差异。

表6 家庭属于在指向情绪应对量表上的独立样本t检验(n=508)

表6指出,特殊家庭和正常家庭的学生在逃避情绪上存在显著差异,特殊家庭的学生在应对问题时,逃避水平显著高于正常家庭。

3 讨论

3.1 初高中衔接期学生指向问题应对的个体差异分析

3.1.1 性别在指向问题应对上的差异分析女生在寻求社会支持方面显著高于男生。这是因为,一方面,女生的依赖性比男生强,他们在遇到问题时习惯于寻找他人帮助,并且乐于接受帮助;另一方面,男生的自尊心比较强,在遇到问题时,甚至是自己解决不了的问题,他们也习惯于顽强抵抗,希望用自己的能力解决,进而证明自己的实力,男生认为求助是示弱的表现,有损自尊心。本结果与刘金同,孟宪鹏等人的结果一致,不成熟的应付方式在高中的男生中表现的较为突出[11]。

3.1.2 独生子女在指向问题应对上的差异分析独生子女在应对方式中更倾向于指向问题应对,其中在问题解决方面,显著高于非独生子女的学生。这是因为独生子女学生,在学习和生活中,在没有父母、老师的指导,或不想把问题与家长、老师分享时,他们更多的是自己解决问题。由于他们没有同龄的兄弟姐妹帮组分析和讨论,因此他们在面对问题时,只能依靠自己去解决。解决问题的能力在这个过程中得到了提高,而由于习惯了自己面对问题,所以他们在应对中更倾向于选择指向问题,非独生子女学生却正相反。

3.1.3 是否班委在指向问题应对上的差异分析学生班委在应对方式中更倾向于指向问题应对,其中在问题解决和积极的合理化解释方面,都显著高于不是班委的学生。这是因为在日常生活和活动过程中,班委同学有更多的机会锻炼自己的能力,并且在处理问题的过程中,不断改正不正确或不合适的方式,逐步采用更有效、更被老师和同学接受的处理问题的方式和方法,因此,学生班委在面对问题时,他们首先想到的是如何去解决问题,而不是逃避问题,同样的,他们也更有能力解决问题,并且在正确解决问题的过程中,不断提高自信心;同时,学生班委在工作过程,逐步意识到面对困难时,一味的发泄情绪或逃避问题没有任何益处,他们知道应该合理化的解释面对的状况,找到积极的解决办法。学生班委面对问题时的这些应对方式都是在工作生活中锻炼出来的,因此建议不是班委的同学,积极参加各种活动,把握适当的机会,学会独立解决问题。

3.2 初高中衔接期学生指向情绪应对的个体差异分析

3.2.1 是否独生子女在指向情绪应对上的差异分析是否独生子女学生在发泄情绪之间存在显著差异,独生子女在发泄情绪方面,显著低于不是独生子女的学生。这是因为,我们学校大部分非独生子女的学生在家里排行老大,受关注程度低,心理不平衡,容易产生一定的负面情绪,他们在应对问题的时候,情绪波动比较大,而独生子女多受到父母的宠爱。

3.2.2 是否班委在指向情绪应对上的差异分析不是班委的同学,在应对方式中更倾向于情绪应对,其中幻想、否认水平显著高于班委同学。班委同学在班级管理中承担一定的工作,在工作中不断锻炼自己问题解决的能力,知道如何面对问题;而不是班委的同学独立处理问题的机会较少,当问题出现时不知道如何应对,只能用消极的方式来逃避问题。

3.2.3 不同家庭属于在指向情绪应对上的差异分析特殊家庭和正常家庭的学生在逃避情绪上存在显著差异,特殊家庭的学生在应对问题时,逃避水平显著高于正常家庭。非正常家庭对于孩子的教育、自信心的培养,以及各种能力的养成都存在很大问题,特殊家庭的学生会有一种自卑心理并且缺乏安全感。他们会认为自己不如他人,遇到问题时,也更多的怀疑自己的能力,而不会选择解决问题。他们没有勇气面对问题,反而认为逃避能更好的保护自己。

[1] 黄冬.新课程背景下初高中衔接期化学实验教学策略研究[D].长春:东北师范大学,2009

[2] 李芳,白学军.高中生考试焦虑,自尊和应对方式的现状及关系[J].天津师范大学学报:基础教育版,2007,7(4):47-51

[3] 代景华,阎克乐,王海民.高中生考试焦虑应对方式社会支持关系的研究[J].中国行为医学科学,2004,13(5):548-549

[4] Coyne J C,Lazarus R S.Cognitive style,stress perception,and coping[M].Handbook on Stress and Anxiety,1980:144-158

[5] Glass.D.C.Stress,behavior patterns,and coronary disease[M].Assessment and Modification of Emotional Behavior.Springer US,1980:193-219

[6] 肖计划,向孟泽,朱昌明.587名青少年学生应付行为研究[J].中国心理卫生杂志,1995,9(3):100-102

[7] 梁执群,卢莉.山西大学生负性生活事件应对方式及相关因素研究[J].中国学校卫生,2000,21(5):389-390

[8] 郑桂芳.三所不同类型中学学生的自我价值感与应对方式的比较研究[D].重庆:西南师范大学,2001

[9] Sarason S B.An asocial psychology and a misdirected clinical psychology[J].American Psychologist,1981,36(8):827

[10] 张作记.行为医学量表手册[M].北京:中华医学电子音像出版社,2005:413-415

[11] 刘金同,孟宪鹏,徐清芝,等.高中生考试焦虑与应对方式的关系[J].中国公共卫生,2006,21(9):1037-1039

——“班服风波”折射出的带班理念