刘庆和:抵近现实的“脱轨”写生

王宗亮

东方艺术·大家:为什么会用“向阳花”作为自己最近一次个展的主题?

刘庆和:我这个年纪的人对于“向阳花”这个词还是很有感受的。记忆里的少年时代就似整日里暴露在日光和风雨之中,不像现在的我们,基本上都是从这个室内到另一个室内,中间的过程还是在车里面,躲避着阳光,结果阳光真的没了。回想起来,第一次动手画画,画的就是向日葵,先是画一个圆圈,周围画上叶子,圆圈中打上格子,中间再点上点,表示是葵花籽,很容易掌握又很有成就。那时的街道也挂满了牌子,写着“某某向阳大院”、“某某向阳楼”等等。人们都是不约而同地眯着眼睛迎着太阳享受温暖,心里觉得,这温暖就来自心中的那个太阳。隔断了数十年,遥远的回忆竟把旧时的碎片连接起来,回头望着,仿佛还能看见当时的自己,那朵阳光下灿烂,手背后向前看的向阳花。

东方艺术·大家:您的很多作品都是以女性形象作为主体的,她们也经常被解读为与“性”有关,对此您怎么看?另外,您作品中“水”的隐含意义是否也与此有关呢?

刘庆和:呵呵,这个嘛,阳光普照大地,不分性别的—。假如是一个既定的主题,性的暗指在这一片阳光下也被化解到人性的讨论中了。那个时代,性是忌讳说出来的词汇,性的意会在革命精神的覆盖下隐约可见,不可能展开讨论。如果说在这个展览中能够察觉到的,也是心境上的压抑。性在革命意志的掩盖下,溜出来逐渐演化为商品,是这个展览最初的设想,虽然在今天性的话题已经不忌讳了,但是有关人性的话题却是越来越沉重了。

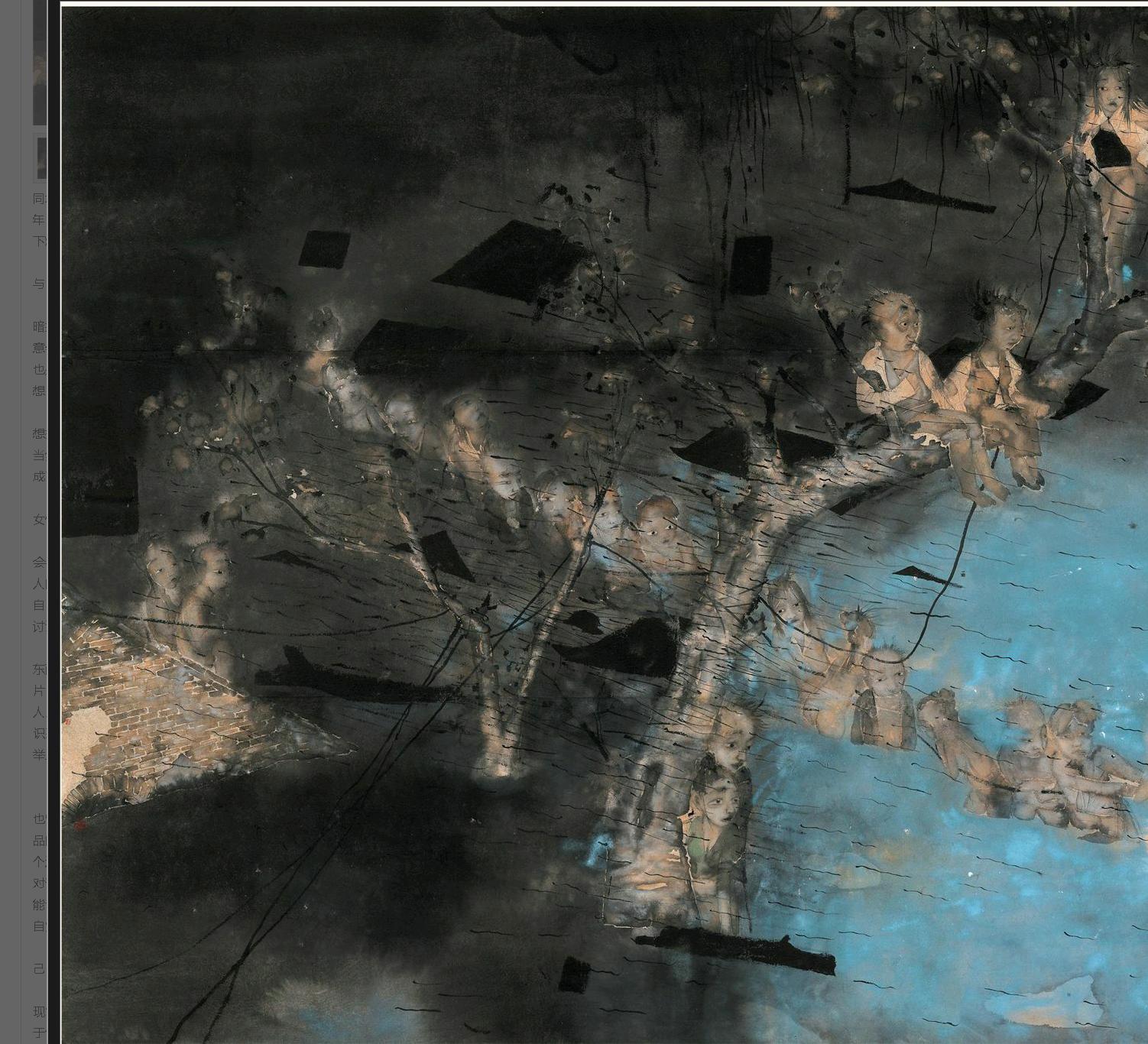

说到性,可能自然就联想到水,“水、性”嘛。古人画水,多是对于水面的描绘,我是想把暗涌的水表现出来,这里面自然也就有了某些寓意,包括危难、善变、流动、假象等,当然会有许多与女人的联想。这种思考下,水的绚丽和阳光的灿烂构成的画面,在人面前形成了 表象,把真正想要说的置于深层、隐晦的地方。

东方艺术·大家:之前很多关于您作品的理论研究,会用“都市题材”和“具有社会性的女体形象”等概念来进行归类,这种归类梳理的方式准确吗?

刘庆和:总是有人喜欢归类的,比如反映了人们什么,表达了时代怎样等等,大家自然会与某种共同的方向靠拢。但是,艺术表达不同于其它,根本就是依个性的倾向而流露着个人的好恶,这也是艺术的魅力所在。除去在技术上的实践和锤炼,形成了什么后,很容易在自己喜欢的氛围里追求安全感,创造的欲望就会逐渐减弱、淡化。分门别类的好处只是便于讨论研究,对于创造来说意义不大,这也许是我的个性使然。

我不喜欢被规范到某个团队里,尤其是被归类。作品中会有些与生活经验和记忆有关的东西表现出来,让人感受到一种无形的压抑、局促,有可能也就是记忆中的某个角度或者碎片,让人能在作品中体察到某种内在延续的暗示,形成了我自己的情怀。现实中,集体和个人之间,永远是个难以拆解的关系,生活在一个不自知的环境里,被惯性裹挟着,一定要认识到按照自己的方式停停走走,否则就会失去了自我。对立和妥协会交错出现在个人的行为举止里,重要的是自己的艺术实践应该始终存在于个人的生存空间和心理空间里。

东方艺术·大家:您觉得自己最新的创作和之前的作品相比,观念上的转变大吗?

刘庆和:应该说主要还是心态的改变,在早先的学习、探索中,可谓是“历经辗转”,也曾因在避免“模式化”的挣扎中痛苦。这里要提到1994年创作的作品《王先生》,这个作品的完成唤醒了我早在美院时期就对“意象表现”产生的特殊情感,这可能是助长我成为一个过于“情绪化”创作的人。后来渐渐给自己“松绑”,主动打破界限,甚至放弃一些曾经对于自己来说最为熟悉的东西,如此看来,隔断已有的或者是熟练的方式进入到新的角度,能让自己从麻木的重复,重新回到生涩和惴惴不安的状态,让自己从不自信到自信,再到不自觉才会真正地归于自然,这样一种阶段性的改变,会呈现出不同阶段的不同追求吧。

东方艺术·大家:用不同于以往的材料和展示方式来进行创作,对您来说也是一种给自己“松绑”的方式吧?在“松绑”之后是否也会回头对之前的实验进行反思呢?

刘庆和:艺术表达展示与人,似是证明什么,这是多年以来认为的。2010年在做了“浮现”那个展览后,突然产生了“证明的意义到底有多大”这样的提问,即使是证明给自己,于创造的关系也是值得考量的。逐渐、逐渐,我的创作状态产生了一种力量,就是面对自己的热情。看法有了偏移后,在我的脑子里就不再为了画面营造而过多地劳心了,这可能是与以往最大的不同之处,也就不会在意作品里充满多少掌控的东西,一股脑地堆砌在面里。回过头看,之前做出的这些看似不靠谱的懒散和懈怠,都在悄悄地改变了我一直以来的积极姿态,慢下来,也许真的是离着本质的东西更近了。

东方艺术·大家:在“浮现”计划中对于空间和综合材料的运用与掌控,对您之后的创作也产生了很大的影响吧?

刘庆和:准备“浮现”展览的时候,从技术上来说更多的是从平面到立体的延展,严格讲不能算是装置作品。在今天,我不止一次地强调,我的心态已经从那时候的“证明”阶段转入到自然的创作阶段,这当然是事实。但是,对于水墨以外材料的运用和表现,还是对我后来的创作起了很重要的作用。甚至,它使得我明白了感受的涌现不是靠追求才能得到的。时间是最有力量的,它可以把熟识变作陌生,从而产生出初恋时追求的失措和青涩,在面对的时候像青春时节涌动的血液那样有力,这是艺术创造中最为可贵的状态。当然啦,这也是我对自己的期待。

东方艺术·大家:在你的创作中,很多形象似乎与现实全无关系,有些则有很强的现实感,是有意营造出这种反差的吗?

刘庆和:应该说这些形象、主角本身的“现实”或“具体”都不是问题的关键,我不会刻意将它们与背景相结合,或直白的使其符号化而变得有所指才踏实。其实水墨在表达现代社会工业化社会时,本身还是吃力的。水墨就在这样的背景下产生出生命力,就越发显得可贵,这也是我至今仍在坚持水墨方式创作的理由。

东方艺术·大家:您如何看待传统水墨与当代水墨的区别,在创作过程中会受到类似观念的影响吗?

刘庆和:就艺术规律来说,传承是非常重要的。我所认为的摒弃某些东西实际上指的是缺乏感受力的教条和僵化,而不是有些人认为的我要丢弃传统。只要堕入了样式或符号的“结”里,都要有所警惕,就这一点来说是不分所谓“传统”或“当代”的。教学的时候我也在与学生讲,作为一个艺术家,如果失去了自我判断,创造也就不存在了。有时,哪怕在独立思索中产生的是一些看似狭隘的想法,也不应该轻视。这样看来,“当代”或者“传统”,也许仅仅就是个方式选择,不是根本的问题。如今,我们所要选择的,不是承接传统或迎合现代,倒是如何摆脱现实中外部利益的追求而坦然地面对自我的真实情感。

东方艺术·大家:那您觉得“水墨”在当代语境中应该扮演一种什么样的角色呢?

刘庆和:我在作品中追求个人表达的同时,亦反感将水墨符号化的做法,我还是觉得只要是发自内心的就够了。这看似并非过高的要求自己,实则是个最起码的约束。水墨在今天已经进入了一个同质化背景下尽情标榜自我的时代。不从文化传承的角度,不从艺术本质的角度考虑,难免会堕入到表面和利益的追求中,“嗓门大”也许更让人厌烦。将精力用在出奇出新上,所宣扬经营的尽量做大、做强,实际就是个误会,会和最初的追求相背离,影响着创造本身,我们都应该有责任的。

东方艺术·大家:您觉得自己的创作分了哪几个阶段?您对自己之后的创作有规划吗?是否会有更多变化出现呢?

刘庆和:阶段?挺不情愿说自己阶段的。总的来说,80年代初的大学本科阶段是一个自认为告别以前学习传统,感受西方思潮的阶段;研究生读书阶段是个重拾传统但又不甘心循规蹈矩的阶段;94年在中央美术学院首次举办个展;00年后的积极介入水墨当代;07年相继在中国美术馆和今日美术馆的两个个展;苏州“浮现”展览之后直至今天,这样一些阶段吧。说来,不论哪个阶段都还表现出了积极追求的姿态,哪个阶段又都是希望自然呈现自我的心态。但是,实践中毕竟与自身、与外部条件,甚至与压力有关的影响、纠结等等,常常伴在身边,不时地对立、逃脱、妥协和解脱,无形的力量或阻碍或推动着向前走着。

现在看,我还是习惯关注07年之后自己的变化,那一年的两个重要个展基本上是个回望和证明,此后的“浮现”展览好像是想进一步证明什么,结果让我自己对自己的状态产生了厌倦。如今,我觉得所有的时候都不如我现在坦然、自信。因为,许多东西我开始不在意了,只在意此时此刻的真实感受。至于将来的打算,实在难以推测。最近的计划算是在5、6月份间的个展,可能会和旧时的某情节有关,想实现我的某个梦想或继续寻找什么,说不准的。再以后就更不清晰了,能够长时间地坚持有感受和冲动地做自己喜欢的事,就得知足了。