川、藏地区野生牧草种质资源考察与搜集

马玉宝,闫伟红,徐 柱,田青松,师文贵,姜 超,王 凯,李临杭

(中国农业科学院草原研究所,内蒙古 呼和浩特 010010)

青藏高原是一个独立的自然地理单元,包含了从热带到寒带的所有气候带,覆盖了从低海拔到高海拔的各种生境类型,是植物区系最为丰富区域之一[1]。它分布着世界上面积最大的垂直地带性高寒草地生态系统,是我国的重要牧区[2]。青藏高原位于我国西南部,地跨西藏、青海全境及甘肃南部、川西北、滇西北部分地区[3]。平均海拔达4 000 m以上,具有面积辽阔、植物资源特别丰富、植被类型复杂等特点。2004年“牧草种质资源搜集、整理、评价与入库保存”项目组对青藏高原的四川省西北部甘孜、阿坝一带,西藏的昌都、林芝、山南、日喀则、那曲等部分地区野生牧草资源进行了考察与搜集。

1 考察与搜集地区地理位置及其环境概况

1.1 川西北草地位于青藏高原东南缘,地处四川省的西北部,跨甘孜、阿坝两个藏族自治州及凉山彝族自治州的一部分地区,面积12.6万km2,是我国重要的畜牧业生产基地之一[4]。海拔约3 500~4 000 m,地形以山原为主,并且有丰富的水草资源,属青藏东缘湿润、半湿润高原气候,大部分年降雨量在750~1 500 mm,一月平均气温川西北约-10 ℃~4℃,七月为12~26 ℃。

1.2 西藏位于我国的西南边陲,地处“世界屋脊”青藏高原上,它是世界上最大最高的高原,平均海拔超过4 000 m[5]。东经77°~103°,北纬28°~36°,面积120多万km2。青藏高原地势由西北向东南倾斜,地形复杂多样,既有山脉、沟谷,又有冰川戈壁等多种地貌类型。气候高寒,且昼夜温差大,降雨少,干湿季分明,绝大部分年降雨量在500 mm以下,日照充足,无霜期一般在120~140 d。

2 考察地区植物分布概况

2.1高原东南部山地峡谷寒温性针叶林带青藏高原东部与东南部边缘地区,属于向高原的过渡地带,为青藏高原降雨量最多的地区,气候温暖而较湿润,成为植物种类汇集地,植物种类丰富,植被类型复杂,发育着以森林为代表的山地垂直带植被。本区域中川西的甘孜以及金沙江上游一带,有裸子植物28种,多为西南山地的特有成分。地处青藏高原东部森林与草地的南北交错带上的四川阿坝州,自然植被主要有云杉林、高山灌丛、圆柏林和高山草甸[6]。

2.2高原南部雅鲁藏布江中上游谷地灌丛草原带处于喜马拉雅山脉北坡的雨影带,谷地偏南,海拔较低,气候较为干热,谷地中发育着旱生的山地灌丛草原植被。

2.3高原东南部高寒灌丛与草甸带处在高原东南部,是高原面上的多雨中心,气候较湿润而寒冷。植被以小叶型杜鹃的高寒灌丛与小嵩草(Kobresiapygmaea)的高寒草甸为主。

2.4青藏高原东北部地区地理上处于由东向西自边缘到腹地过渡的区域,植被以高寒草原(主要分布在北部)和高寒草甸(主要分布于南部)为主[7],多年生禾本科牧草为优势种构成其基本草地类型。

3 牧草种质资源考察与搜集

3.1 本次考察的目的与意义

3.1.1 考察的目的 虽然1951-1973年共有9批研究人员,对西藏进行了综合考察,但其考察重点是对植物标本的搜集。为了进一步发掘川西北、西藏地区丰富的牧草种质资源,本项目组对该地区野生牧草种质资源情况进行了考察和搜集。考察和搜集重点是考察区域的珍稀、频危、特有的野生牧草种子。例如,禾本科针茅属、小麦族的大多数属和豆科、菊科、藜科和莎草科等的植物种、种下类群、生态型等进行重点考察和搜集。了解青藏高原典型生境条件下植被分布情况,查明该地区牧草资源的本底,了解遗传资源的利用和保护情况;为西藏、川西北地区野生牧草种质资源的鉴定与评价提供基础材料;为进一步研究、利用和异地保存提供遗传材料;丰富我国牧草种质资源基因库;对搜集的野生牧草种质资源进行引种栽培,筛选适合于当地生境的优良种质材料,培育更多的优良牧草地方品种;为牧草育种和生物技术提供特殊的遗传基因。

3.1.2 考察的意义 野生牧草种质资源作为生物资源的重要组成部分,是培育优质、高产、抗性强牧草品种的物质基础,是人类生存和草地畜牧业发展可更新的资源;是提高草地畜牧业生产能力,维系国家生态和食物安全的重要保证。因此对野生牧草种质资源的全面搜集、有效保护、深入评价和合理利用不仅对我国草产业和现代畜牧业的发展有现实意义,而且对我国的遗传资源优势及生物多样性保护具有重要意义。

4 考察搜集的路线与方法

4.1 考察搜集的路线

从四川成都往北出发,途经甘孜、阿坝两个州,然后进入西藏昌都、那曲、林芝、山南、日喀则地区,路经34个县、实地考察布点82个,行程近5 000 km,搜集牧草种质资源849份。考察地区南北跨纬度5°(北纬28°~33°),最南端到达西藏的定日,最北端进入四川红原县的瓦砌。东西跨经度16°(东经88°~104°),海拔多数在4 000 m以上。

4.2 考察搜集的方法

通过查阅资料,首先熟悉考察地区的植被类型、地貌、海拔和土地利用情况,基本了解考察地区的主要牧草种类及分布情况,然后确定考察路线,以点代面集中采集。野外考察主要沿着公路进行,对同一种牧草在不同的生境、海拔采集。对被采集到的牧草,通过访问当地农牧民的方法,了解其适口性,利用方式等。对采集到的每一份种子贴签封袋,同时进行名录登记,严防混杂。

5 搜集到的野生牧草种质资源

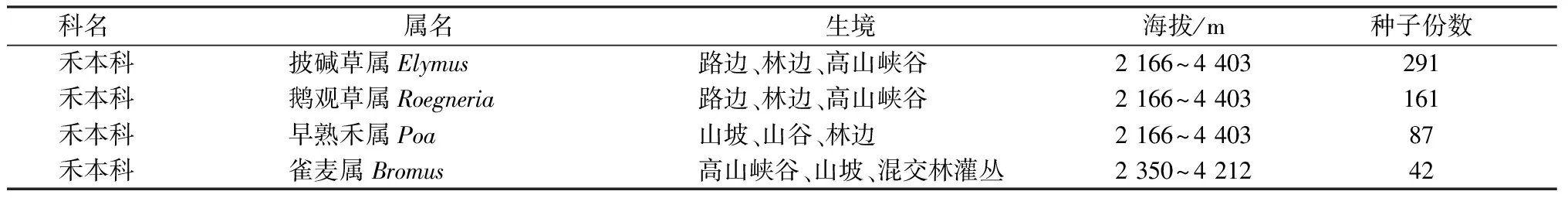

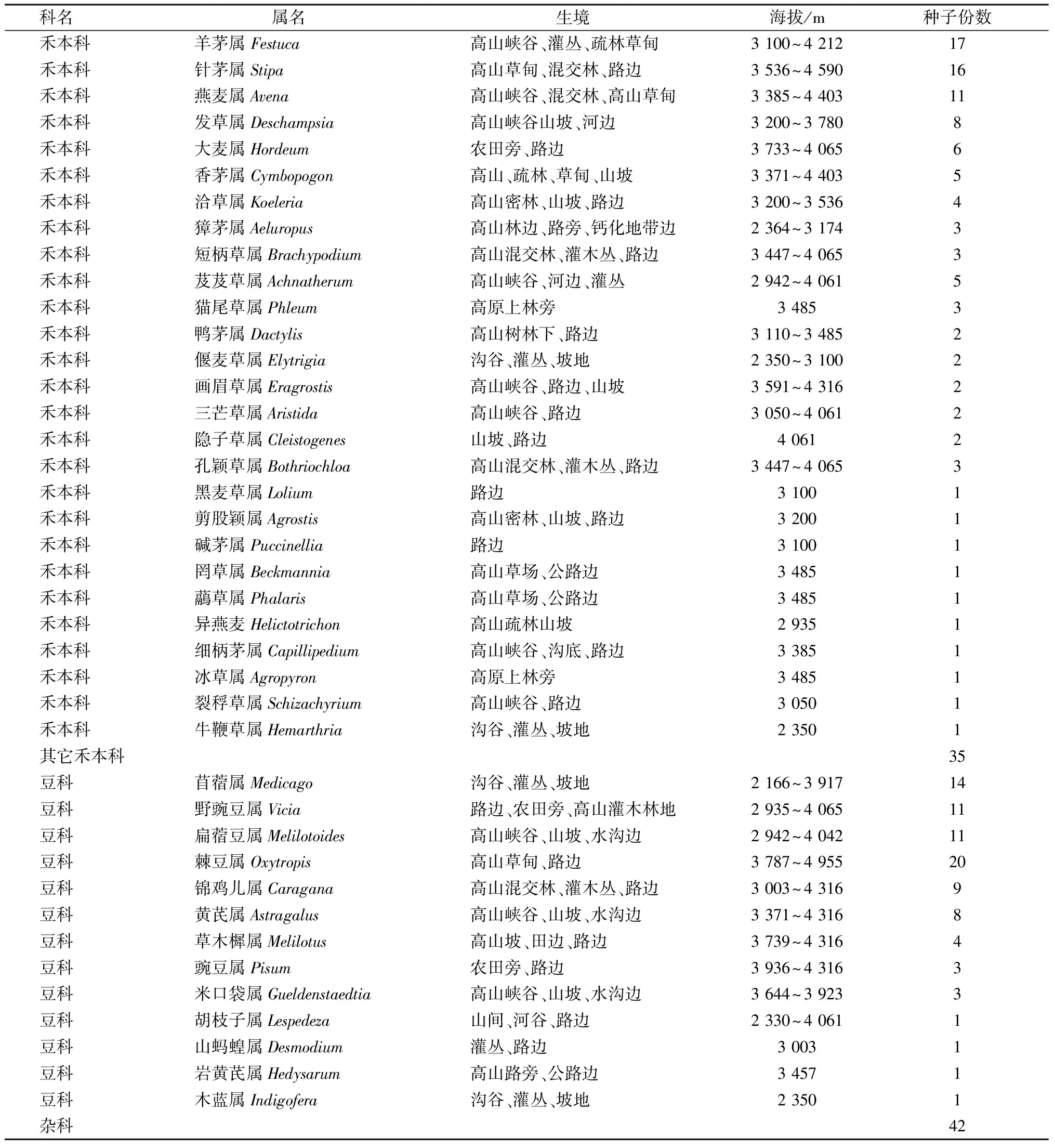

搜集到的牧草种质资源植物种类及其分布情况如下表(见表1)。

表1 川、藏地区考察搜集的野生牧草种质资源种类及其生境、海拔等

续表1

6 小结与分析

6.1 本次考察所搜集到的野生牧草种质资源总计849份,其中禾本科为32属,720份,豆科为13属,87份,其它杂类42份。禾本科和豆科牧草种类最多,饲用和栽培价值最高。在搜集的禾本科牧草中,披碱草属291份、鹅观草属161份、早熟禾属87份,这些植物数量相对较多,分布的范围较广,海拔在2 166~4 403 m的范围内都有分布,即在所搜集点均有分布。这几年我们通过对其它地方考察结果发现,披碱草属、鹅观草属、早熟禾属等这些禾本科牧草在其它地区不同生境、分布范围也较广,这说明它们抗旱、抗寒、耐盐碱、耐瘠薄能力强,同时能适应广泛的土壤类型。具有很大的遗传资源优势和利用潜力。

6.2 针茅是广旱生密丛性禾草,从干旱的草原化荒漠到半湿润的森林草原,都有广泛分布。针茅属植物在海拔4 590 m也有生长,据资料报道针茅属中的紫花针茅是高寒草原和高寒荒漠的建群种,具有较强的耐寒耐旱特性,群落一般分布于海拔4 500~5 100 m之间,草质比较柔软,适口性好,营养较高,因而也有很高的利用价值,但本次采集到的针茅属是否包括紫花针茅,有待进一步鉴定,可能由于采集的范围和力度不够,只采集到16份。

6.3 羊茅也是一个分布较广、植物体变化较大的北温带山地草原种,在我国广泛分布于东北、内蒙、新疆、西藏、青海、甘肃等地。羊茅非常耐寒,它的分布高度随着纬度的南移而明显上升,在青藏高原,羊茅常见于羌塘高原的东南部,海拔在5 000 m处,也可见羊茅属植物,本次采集到17份。

6.4 雀麦属植物是中生植物或旱生植物,阴性植物种和开放生境植物种。主要分布在甘肃、新疆、内蒙古、西藏和海南等地,分布范围较广,喜温暖湿润,也较耐寒、抗旱,有一定的耐荫能力,也是优良的饲用牧草。本次采集雀麦属42份。

6.5 搜集的其它禾本科植物数量较少,如:虉草属、鸭茅属、牛鞭草属等,仅分别采集到1份,它们是喜温热湿润的气候,因而在西藏高寒地区少见。冰草是草原区旱生植物,具有很强的抗旱和抗寒性,在植被群落中分布较广,尤其是西伯利亚冰草,在青藏高原海拔2 300~3 800 m的地方生长良好,可能也是搜集范围和力度不够,仅搜集到1份材料。冰草为旱生疏丛禾草,一般作为针茅草原、羊草草原、羊茅草原等群落的伴生种出现。

6.6 搜集到的豆科牧草种类相对禾本科较少,占总搜集数量的9.07%,种类也较少。分布范围和数量相对较广、较多的是苜蓿属、野豌豆属、扁蓿豆属、棘豆属。

6.7 搜集到的苜蓿属相对较多一些(14份),其中苜蓿属中的天蓝苜蓿分布范围最广(海拔2 166~3 917 m,数量最多。天蓝苜蓿耐寒性强,耐旱,也耐潮湿,可以通过自然落籽实现草地自我更新,不但是牲畜的优质饲料,而且可以建植草坪等。

6.8 搜集到扁蓿豆属11份,它也是一个广布种,是一些高寒、干旱地区常见的豆科牧草,适宜在我国东北、华北和内蒙古寒冷等高海拔地区种植。

6.9 搜集野豌豆属11份,它具有抗寒、抗旱、耐瘠薄等特性,在我国广大地区均可种植。

6.10 棘豆属大多数是优良的牧草,主要分布在东北、华北和蒙古等地。我们这次搜集的豆科植物中棘豆属所占份数最多共20份,并且大多分布在青藏高原海拔3 787~4 955 m。棘豆属中的冰河棘豆为寒旱生豆科牧草,生长于海拔2 900~4 500 m的亚高山及高山带,在高寒草原和高寒荒漠草原草场中成为亚建群种或伴生种,因此所搜集的是不是棘豆属中的冰河棘豆,有待进一步研究。

6.11 米口袋属大多生于海拔2 000 m以上,主要分布在四川、云南和西藏,是中等饲用植物。山蚂蝗属植物广布于热带和亚热带地区,耐寒性中等,在青藏高原只搜集到1份。木蓝属植物大多分布在海拔3 000 m以下,所以在青藏高原高海拔地区比较少见。

6.12 搜集结果发现青藏高原特有属牧草植物比较少,与资料报道的相一致,这主要受青藏高原地势高峻,气候严寒、生态脆弱等特殊的地理环境所影响。因此合理开发、利用和保护青藏高原丰富的牧草资源具有重要的意义。

参考文献:

[1] 李拓径,王雨华.青藏高原植物种质资源数据库及应用平台建设[J].植物分类与资源学报,2013,35(3):234-240.

[2] 张艳博,罗鹏,孙庚,等.放牧对青藏高原东部两种典型高寒草地类型凋落物分解的影响[J].生态学报,2012,32(15):4605-4617.

[3] 付伟,赵俊权,杜国祯.青藏高原高寒草地放牧生态系统可持续发展研究[J].草原与草坪,2013,33(1):84-88.

[4] 成平,干友民,张文秀,等.川西北草地退化现状、驱动力及对策分析[J].湖北农业科学,2004,(24):499-502.

[5] 李义华,韩志刚,姚志刚,等.青藏高原及周边地区云气候特征[J].科学技术与工程,2011,11(33):8145-8148.

[6] 刘鑫,包维楷.青藏高原东部近林线紫果云杉原始林的群落结构与物种组成[J].生物多样性,2011,19(1):34-40.

[7] 中国科学院中国植被图编辑委员会.中国植被图[M].北京:科学出版社,2001.

[8] 徐柱.中国牧草手册[M].北京:化学工业出版社,2004.

[9] 吴征镒.中国植被[M].北京:科学出版社,1983.

[10] 陈山.中国草地饲用植物资源[M].沈阳:辽宁民族出版社,1994.

[11] 孙林夫,汪立直,李沛琼,等.青甘地区资源植物及其评价[M].北京:科学出版社,1964.

[12] 吴征镒.西藏植物志[M].北京:科学出版社,1985.

[13] 《四川植物志》编辑委员会.四川植物志[M].成都:四川科学技术出版社,1988.

——黔南扁穗雀麦