神经内镜治疗后颅窝蛛网膜囊肿的临床分析

周锦尧,彭玉平,郭邦明,李 宏

(广州南方医科大学南方医院神经外科,广州 510515)

后颅窝蛛网膜囊肿是颅内一种良性非肿瘤占位,排除感染和肿瘤术后因素等,绝大多数是由于胚胎发育时残留胚层组织逐渐发育而出现的。后颅窝蛛网膜囊肿占颅内蛛网膜囊肿的5%~10%[1]。后颅窝蛛网膜囊肿在外科治疗的手术方式上仍存在争议[2],随着微创神经的发展,使用神经内镜治疗后颅窝蛛网膜囊肿已经取得不错的效果[3]。本研究收集了南方医院神经外科46例后颅窝蛛网膜囊肿病例,针对治疗效果进行回顾性分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1临床资料 选自2006年2月至2012年8月在广州南方医科大学南方医院治疗的后颅窝囊肿患者46例,其中男31例、女15例,男∶女为2∶1,年龄6月龄至64(31.6±5.3)岁。46例患者中,23例后颅窝囊肿占位合并脑积水,6例患者出现小脑萎缩或发育不良;出现症状41例,无症状5例。其中,7例诊断假性囊肿,考虑手术不佳,未进行手术,仅行观察治疗。根据不同手术方式分为开颅手术(A组)10例、神经内镜手术(B组)23例、分流手术(C组)6例,其中7例未行手术治疗。

1.2临床表现 本组患者因颅高压引起头痛为主要表现者28例,单纯头晕4例,视力减退3例,听力下降2例,步态不稳5例,出现记忆力减退、理解力下降及精神症状2例,癫痫发作2例。

1.3影像学检查 所有患者术前均进行了头颅CT和磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)检查。其中15例进行腰椎穿刺注入非离子造影剂碘海醇注射液,行逆行CT蛛网膜下腔-脑池造影(CT cisternography,CTC)。腰椎穿刺完毕后头低脚高位10°平仰卧30 min进行头部CT平扫及颅脑三维重建。

1.4手术方法 神经内镜治疗:目前采用齐柏林0°双通道硬式神经内镜,30°大通道镜,30°观察镜及配套内镜手术器械(均为德国齐柏林公司生产),以扩展球囊导管、双极电凝、抓钳、激光刀造瘘,术中将囊壁腔与四脑室中孔、小脑延髓池、四叠体池、枕大池等沟通。根据镜下情况进行囊肿壁的部分切除,尽可能多切除囊壁。同时造瘘1~3个,瘘口直径>0.5 cm。术中观察脑脊液流向以及小脑搏动情况,评估造瘘效果。开颅手术:切除囊肿壁的同时将周围蛛网膜池打通,术中仔细分离囊壁,避免损失神经、血管正常结构。

1.5术后随访和观察指标 术后随访3个月至6年,失访4例(均为无症状型),无死亡患者。根据CT及MRI结果测量法测量术前、术后囊肿体积(认为囊肿体积缩小30%以上为囊肿缩小,体积增大30%以上为囊肿增大)。根据术后症状改善、囊肿及脑积水改变情况和并发症评估手术治疗效果。

1.6统计学方法 应用SPSS 13.0软件进行统计分析,组间比较采取行×列联表资料的χ2检验,P<0.05为差异有统计意义。

2 结 果

2.1临床症状改善情况 术后89.3%(25/28)的患者颅内高压情况有不同程度改善。1例术前出现精神症状,术后症状改善,继续药物治疗。未出现术后大出血,未出现损伤小脑、中脑、下丘脑等严重并发症。有5例在术后早期出现比较严重的头痛、恶心、呕吐反应,经对症治疗后症状消失。术后第3日腰椎穿刺复查均提示颅内压正常。三组症状改善的有效率比较差异无统计学意义(χ2=0.897,P>0.05)(表1)。

表1 后颅窝蛛网膜囊肿患者不同手术方式的术后临床症状改善情况

A组:开颅手术;B组:神经内镜手术;C组:分流手术

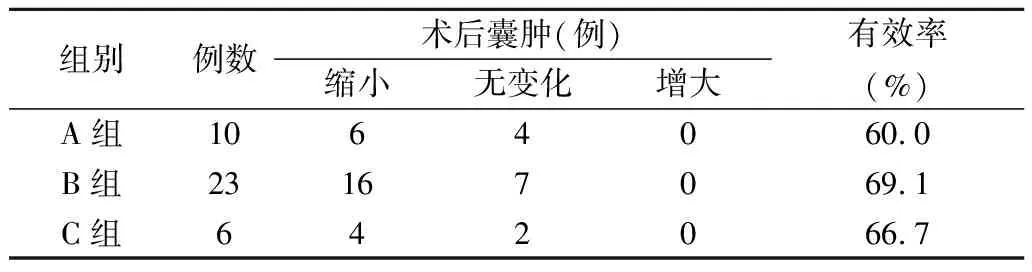

2.2术后囊肿及脑积水改变情况 后颅窝蛛网膜囊肿缩小有效率分别为:A组60.0%、B组69.1%、C组66.7%(χ2=0.293,P>0.05),提示三种手术方式对改善后颅窝囊肿的大小有效率差异无统计学意义(表2)。

表2 不同手术方式的术后后颅窝蛛网膜囊肿改善情况

A组:开颅手术;B组:神经内镜手术;C组:分流手术

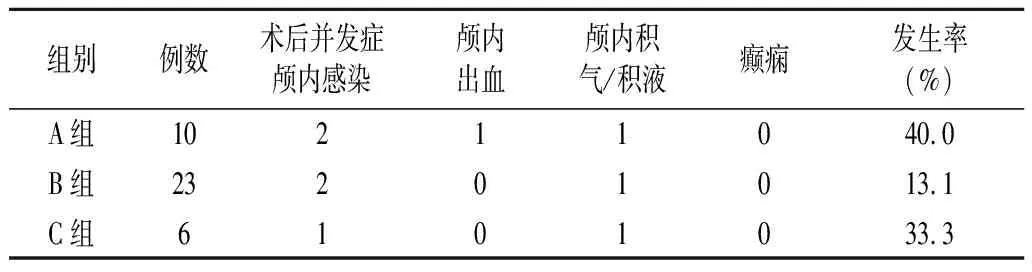

2.3手术并发症情况 术后手术并发症多数以颅内感染和切口脑脊液渗漏,以及皮下及硬膜下积液和分流管堵塞为主,极少数出现术后术区出血。本组病例开颅术出血1例,颅内感染2例,硬膜下积液1例;神经内镜手术后颅内积气1例,颅内感染2例;分流术后感染1例,分流管堵塞行内镜造瘘调整术1例;均未出现术后切口脑脊液漏现象。并发症发生率分别为:A组40.0%、B组13.1%、C组33.3%(χ2=2.925,P>0.05),提示三种手术方式的并发症发生率差异无统计学意义(表3)。

表3后颅窝蛛网膜囊肿患者不同手术方式的术后并发症比较(例)

组别例数术后并发症颅内感染颅内出血颅内积气/积液癫痫发生率(%)A组10211040.0B组23201013.1C组6101033.3

A组:开颅手术;B组:神经内镜手术;C组:分流手术

3 讨 论

3.1后颅窝蛛网膜囊肿的诊断 颅内蛛网膜囊肿约占颅内占位病变的1%。后颅窝囊肿占颅内蛛网膜囊肿的5%~10%[1],仅次于中颅窝。后颅窝蛛网膜囊肿多发生于儿童患者,而且通常只针对有症状的患者进行手术治疗。颅内蛛网膜囊肿的发病机制及其与症状的相关性仍未清楚,多数患者在出现症状后进行影像检查才发现。后颅窝蛛网膜的诊断主要依靠CT和MRI检查。尽管目前CT和MRI在术前能提供明确的诊断,且有文献报道MRI、弥散加权成像及MRI相位对比电影法诊断后颅窝蛛网膜囊肿具有无创性、安全性和快捷性[4]。但有时其难以鉴别假性囊肿和真性囊肿,Alaani等[5]认为,MRI在囊肿与相邻病变中能明确区别肿瘤的囊变部分和实质部分,同时排除蛛网膜囊肿,在表皮囊肿和听神经瘤方面具有优势。本组15例患者在诊断中进行了腰椎穿刺注入碘海醇注射液进行CTC检查,显像结果可判断囊肿与脑室脑池以及蛛网膜下腔是否相通,从而区别交通性囊肿和非交通性囊肿。本组有5例MRI诊断为真性囊性,经CTC检查明确诊断为假性囊肿,避免了误诊,考虑开颅或内镜治疗意义不大,选择观察及对症治疗;10例诊断为真性囊肿,并行手术治疗,术中剪开硬膜及蛛网膜后见脑脊液喷出,压力较高,证实与蛛网膜下腔不相通,术后复查MRI提示囊肿不同程度缩小。CTC检查同时也能明确蛛网膜下腔的蛛网膜颗粒是否存在吸收障碍[6],对手术预后有评估的意义。若造影剂能进入侧脑室,说明中脑导水管未被完全压迫,或者第四脑室与枕大池相通;相反,则说明非交通性囊肿对手术指征、选择手术方式和囊肿造瘘点有一定的指导作用。本组病例中未发现对造影剂过敏现象。

3.2后颅窝蛛网膜囊肿的外科治疗策略 后颅窝蛛网膜囊肿手术方式仍存在一定的争议,目前外科治疗手段主要有开颅手术囊壁切除、囊肿-腹腔分流术和神经内镜囊壁造瘘术。开颅手术并发症较多,术后主要存在皮下积液、切口渗漏、感染等并发症,且手术的创伤面大,愈合时间较长;而且在一些病例当中存在囊肿粘连严重,若强行剥离会对周围神经血管系统造成破坏,对术后的预后不利。有学者仍主张囊肿分流术治疗后颅窝蛛网膜囊肿[7]。分流术虽创伤小,风险低,但长期带管对患者特别是儿童容易造成心理影响[8],而且儿童患者发育到一定程度时可能需要换管,行二次手术治疗。分流术的并发症也不少,主要为分流管的堵塞、分流过度、分流不足以及分流移位等;分流管断裂的报道较少。神经内镜治疗后颅窝蛛网膜囊肿仍未普及,对于它的术后并发症的发生率也存在一定的疑问。目前从国内外报道分析,神经内镜治疗后颅窝蛛网膜囊肿已经取得不错的效果[9,10]。有研究表明[11],神经内镜治疗后颅窝囊肿较开颅术和分流术的并发症发生率低,且治疗有效率高,而对于无症状性后颅窝蛛网膜囊肿是否进行手术治疗仍存在争议,大多数建议保守治疗,出现明显的临床症状再行手术治疗。有研究者认为,囊肿的存在改变了脑脊液正常的循环动力,对脑组织和血管的压迫虽然未体现在临床症状,但对于儿童患者来说,囊肿的切除有助于提供脑组织发育空间,而囊肿在逐渐生长的过程中会慢慢形成小脑扁桃体下疝或者脑积水[12]。神经内镜既可以大部切除囊壁,又可以打通脑池,而且经皮质途径相对开颅进入囊肿可减少脑脊液直接流入蛛网膜下腔,避免术后局部的脑脊液聚集而形成硬膜下积液,有利于术后脑脊液流入蛛网膜下腔。目前影响神经内镜使用的主要因素有:①神经内镜的操作熟练程度;②是否熟悉颅内后颅窝的显微解剖结构;③术中对较大出血的止血措施;④完善的内镜配套手术器械。

3.3后颅窝蛛网膜囊肿及脑积水术后变化情况 后颅窝蛛网膜囊肿术后34例(占87.1%)患者临床症状明显改善,但是从随访的影像资料分析,囊肿及脑积水明显较术前明显缩小的现象所占的比例并不高,囊肿完全消失有6例(15.4%),从而得出临床症状的改善与囊肿大小及脑积水的改变不呈正比;临床症状改善主要因术中囊肿造瘘后脑脊液与周围脑池相通,明显降低了颅内压,缓解了头痛、头晕的症状,同时避免脑室进一步扩张,囊肿的缩小依赖于术后脑组织的生长或发育。本组病例患者的病史普遍较长,囊肿生长比较缓慢,已经形成其局部的解剖空间,而且在囊肿的生长过程中阻碍了小脑的正常发育,行手术造瘘或囊壁切除解除压力后,成年患者的小脑组织继续发育的可能性极小。因此,从复查的MRI或CT结果可以看出部分囊肿较术前缩小不明显,需长期随访观察脑组织复位情况,故评价手术疗效主要是临床症状,而非影像学改变。

虽然不同手术方式治疗后颅窝囊肿的效果相似,但随着神经外科设备和技术的不断发展和进步,特别是微创手术的推广,能缩短手术时间,减少患者痛苦,同时明显缩短住院时间,术后恢复速度较快。术中神经内镜清晰可见囊壁周围的神经血管结构,极大地避免了对正常组织的损伤。且本组研究证实内镜手术并发症发生率低。

综上所述,神经内镜治疗后颅窝囊肿操作简便、创伤小、手术安全,术后并发症少,可作为治疗后颅窝蛛网膜囊肿的首选方法。

[1] Cincu R,Agrawal A,Eiraa J.Intracranial arachnoid cysts:current concept and treatment alternatives[J].Clin Neurol Neurosurg,2007,109(10):837-843.

[2] Siebert JR.A pathological approach to anomalies of the posterior fossa[J].Birth Defects Res A Clin Mol Teratol,2006,76(9):674-684.

[3] Martinez-Lage JF,Perez-Espeio MA,Almagro MJ,etal.Hydrocephalus and arachnoid cysts[J].Childs Nerv Syst,2011,27(10):1643-1652.

[4] Hoffmann KT,Hosten N,Meyer BU,etal.CSF flow studies of intracranial cysts and cyst-like lesions achieved using reversed fast imaging with steady-state precession MR sequences[J].AJNR Am J Neuroradiol,2000,21(3):493-502.

[5] Alaani A,Chavda SV,Irving RM.The crucial role of imaging in determining the approach to glomus tympanicum tumours[J].Eur Arch Otorhinolaryngol,2009,266(6):827-831.

[6] 亢建民,闫学江,杨玉山,等.碘剂CT值法蛛网膜下腔对脑脊液吸收功能测定的研究[J].中国微侵袭神经外科杂志,2006,11(6):273-274.

[7] 李庆国,汪寿生,闫学江.儿童颅内蛛网膜囊肿的外科干预[J].中华神经外科杂志,2011,27(5):506-509.

[8] Strojnik T.Different approaches to surgical treatment of arachnoid cysts[J].Wien Klin Wochenschr,2006,118 Suppl 2:85-78.

[9] Greenfield JP,Souweidane MM.Endoscopic management of intracranial cysts[J].Neurosurg Focus,2005,199(6):E7.

[10] Hu ZQ,Zhu GT,Huang H,etal.Endoecopic therapy for obstructive hydrocephalus caused by cysts in the pathway of CSF circulation[J].Zhonghua Yi Xue Za Zhi,2009,89(17):1179-1184.

[11] 赵澎,桂松柏,李储忠,等.后颅窝蛛网膜囊肿的神经内镜治疗[J].中华神经外科杂志,2010,26(7):633-636.

[12] Kurabe S,Sasaki O,Mitsuhashi D,etal.Growing posterior fossa arachnoid cyst causing tonsillar herniation and hydrocephalus[J].Arch Neurol,2011,68(12):1606-1607.