在中国对日诉讼有多难

南方周末记者 郭丝露

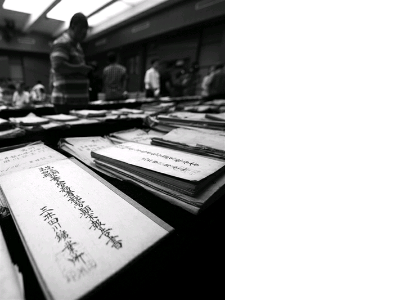

◤“日本的法院关闭了司法解决的大门。如今,我们中国的法院开启了用司法手段救济受害者权利的大门。”这一天,等了14年。

南方周末记者 郭丝露

南方周末实习生 张维

2014年4月2日,王洪杰将代表已经去世近70年的爷爷王云起,向河北省高级法院起诉日本三菱综合材料株式会社(原三菱矿业)。

有两个消息令他坐立难安。

好消息是,2014年3月18日,北京市第一中级法院正式受理了37名北京籍劳工(及其遗属)诉日本焦炭工业株式会社(原三井矿山)和三菱综合材料株式会社案。

这是国内法院首次受理二战劳工诉日本企业案。

坏消息是,在王洪杰的老家河北,2013年3月7日,唐山市中级法院拒收12位河北籍二战劳工遗属的诉状。

1944年,王洪杰的爷爷王云起被抓往关岛隶属于日本三菱公司的矿场劳动,1945年死于矿场。据日本外务省1946年《华人劳务者就劳事情调查书》,1945年前,日本从中国强掳劳工38935人,死亡6830人。

自上世纪90年代以来,在侵华战争中受害的中国慰安妇、劳工等群体开始了对日索赔之路,绝大多数以失败告终。

等了14年

接到北京市一中院受理通知时的狂喜逐渐淡去。这起劳工案的代理律师董一鸣说,法院正式受理已过了十天,他还未收到进一步的通知。

一中院内部对此案讳莫如深。相关人士告诉南方周末记者,这次保密工作做得“异常好”,只有具体负责的法官知道详情。

南方周末记者从相关人士处得知,目前诉状很可能仍在立案庭,还没有到达审判庭法官的手中。有报道称,由于是涉外案件,情况较为复杂,可能几个月之后才能开庭审理。

37名北京籍劳工的诉状,是在2014年2月26日上午递交的。到正式受理已超出民诉法规定的7天受理期限。但结果令人振奋和意外。

此案得到受理,对于另一位代理律师邹强伦意义更为特殊。

2000年12月27日,邹强伦向河北省高级法院递交了一份二战劳工案诉状。这是中国受害者首次在国内提起对日人身损害赔偿诉讼。

法院工作人员接收了诉状,也给了回执。不过,这个案子“就这样被放下了”。一段时间后,邹强伦才收到反馈:经过审查,目前还不能受理。没有理由。

某中级法院一位法官告诉南方周末记者,从理论上说,只要符合基本的起诉条件,法院都应该当场受理。但对于一些特定的敏感案件,法院内部有文件规定不予接收。

公开资料显示,2003年9月、2006年2月及2010年9月,先后有劳工委托律师在上海、河北、山东等地高级法院起诉,但均未得到受理。

董一鸣告诉南方周末记者,是否在其他法院递交诉状,他们仍持观望态度。“先全力做好这次诉讼。”

从敏感到支持

刘宝辰是河北大学教授,从1988开始参与对日索赔调查研究。在他看来,2000年前没有在国内提起诉讼,和当时国内外的大环境有关。

他至今仍记得,1989年12月22日晚,几位花岗的受害者劳工在北京饭店联名给远在东京的鹿岛建设公司发去了一封索赔信,代表中国劳工,第一次提出了赔偿要求。

刘宝辰通过其中的一位老人,结识了日本华侨林伯耀,并受后者邀请,从1990年开始在全国范围内寻找二战劳工和他们的遗属。

随着调查的深入,刘宝辰开始感受到来自各方面的压力。有关部门曾专门为此找他谈话,不允许他调查劳工事件、为劳工索赔,也不能成立团体,多次阻止日本律师采访劳工。

他甚至在一次与劳工和日本律师沟通时,被有关部门传讯,扣押数小时:“我一再保证是在搞历史研究,才出来。”

劳工们最初没有准备打官司,而希望通过谈判解决问题。1995年,花岗劳工与鹿岛建设结束的最后一次交涉,结果“谈崩了”。“他们一直不承认强掳中国劳工,劳工最后只能和企业拍桌子了。”刘宝辰说。

董一鸣说,许多民间对日赔偿诉讼,都是在谈判失败,“拍桌子”后开始的。

1995年底,中国二战劳工诉日本鹿岛建设公司案在东京地方法院开庭。1997年,此案得到调解。

随着此案的顺利解决,国内的环境开始逐渐放开。对日诉讼得到中国政府公开支持。

刘宝辰说,1998年以后,有关方面对他的态度开始变得特别热情:“他们叫我刘老师,让我有困难就说话。”

日本法院受理的14起中国劳工诉讼,有12起发生在1997到2007年的十年间。其中,有5起上诉到了日本最高法院,3起曾在一审或二审阶段胜诉。

从日本“转战”国内

在中国劳工在日本诉讼的背后,是几个总人数近300人的律师团队。

“不能没有中国律师。”上海律师朱妙春说,2000年,中国从事劳工索赔诉讼的律师仍寥寥无几。他向全国律协提出建议,建立中国的民间对日索赔律师团。

2002年1月30日,全国律协对日索赔诉讼工作指导小组成立,成员为来自全国各地的12名律师,朱妙春是其中之一。

同年7月底,指导小组北京开了成立以来的第二次会议。彼时,康健等律师在日本法院的诉讼结果仍不明朗。会上,有律师提出,争取民间对日索赔案在国内法院起诉。

朱妙春告诉南方周末记者,从接触到劳工案的第一天起,他就主张应在国内起诉,并付诸行动。

在朱妙春的组织下,2002年11月,56名受害劳工联名致信最高人民法院,希望中国法院尽快受理二战劳工索赔案。

不久,上海市卢湾区法院的一位民庭庭长找到朱妙春,了解二战劳工案情况。“末了,他们说会向上级反映。”

朱妙春说,他很明白,如果不做好扎实的准备,贸然提交诉状,会和邹强伦一样得到一个不了了之的结果。

真正促使他提交诉状的,是时任上海高院院长滕一龙的首肯。

滕一龙是朱妙春的同学,一次吃饭时,朱妙春谈起劳工对日索赔,也谈起了在中国法院起诉的愿望和劳工给最高法的请愿书。滕一龙让朱妙春先把诉状递上来看看。

2003年9月,朱妙春将一纸诉状递交上海市高院。没想到,状子很快被退回,理由是“管辖问题”。朱妙春私下了解到,法官虽然“心里支持”,但因涉及“政府之间的关系”不好处理。

提交诉状不久,对日索赔诉讼工作指导小组解散。朱妙春只能将希望再度寄托到在日本的诉讼上。

不过,曾经胜诉过的案子,到了日本最高法院之后,也都败诉。

在对日诉讼团体看来,2007年,随着中国劳工诉西松建设案终审败诉,日本法院实际上已关闭了司法解决的大门。

此后,日本法院拒绝受理大部分二战劳工的诉状。2007年之后的相关诉讼,均毫无悬念地败诉。

不告日本政府

邹强伦在国内第一次的失败诉讼,曾将日本政府列为被告。后来在国内的类似诉讼,只针对日本企业。

在律师朱妙春看来,“国内起诉的障碍并不来自法律,而是源于对日索赔本身的特殊性。”

此次北京市一中院受理的诉状中,受害劳工及其遗属提出三个主要诉求:1.被告在中日报刊上用中日两种文字刊登谢罪广告;2.按每位中国劳工赔偿100万元人民币的标准向原告支付赔偿金;3.支付全部诉讼费用。被告方是两家涉事日本企业。

“这就是一起涉外民事人身损害赔偿诉讼。”中国政法大学副教授于飞说。

于飞分析,中国法院裁判的依据,将主要包括民法通则、侵权责任法、民事诉讼法和与人身损害赔偿相关的司法解释等国内法律。

近十年来法律的完善,使得在国内对日诉讼具备更有利的条件。2010年10月,全国人大常委会还通过了《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》。

中国政法大学教授辛崇阳认为,中国法院现在介入二战劳工诉讼,“正是时候”。在日本的长期诉讼尽管结果不佳,但至少奠定基础。比如,日本最高法院在对西松案的终审判决中,确认了日本企业的加害事实,并在附言中建议日本企业给予中国劳工适当的赔偿。

日方单方面主张的中国政府已代表国民放弃个人赔偿请求权,相关人士告诉南方周末记者,在中国法院,这很可能不是焦点。

于飞认为,在国内诉讼的争议点可能在于,日本企业会主张职务的行为不具有违法性:“企业可以说抓劳工是国家命令,不应该由我承担责任。”

随着北京市一中院受理,现在,此案原告人数已从最初的37人增至40人。劳工仅有两名,其余的均为遗属。受害劳工要么早死于非人的奴役中,要么已在国内漫长的等待中离世。

3月18日的记者见面会上,88岁的受害劳工张世杰说,此案在日本诉讼多年,在中国起诉多次都没有立案,现在北京立案,让他感觉冤屈终于可以伸张。

代理律师康健感慨:“日本的法院关闭了司法解决的大门。如今,我们中国的法院开启了用司法手段救济受害者权利的大门。”

中国法院还会不会继续受理其他的劳工案,最受关注。

对此,董一鸣说,涉案律师们现在只是抱着“很大的期待”处理这个案子,没有考虑这个问题,应该“少做假设”。