古代山东博兴地区佛教信仰考察

明 清

(云南师范大学 哲学与政法学院,云南 昆明 650500)

山东博兴龙华寺是2006年5月被国务院核定为“第六批全国重点文物保护单位”之寺院。寺院历史悠久,据目前所出土的文物考证,其历史至少可以上溯至北魏太和二年即公元478年。1979年至1983年,在龙华寺遗址出土大批铜、石、白陶佛教。其中铜佛像有104尊,其年代为北魏太和二年(公元478年)至隋仁寿三年(公元603年),历经125年跨越北魏、东魏、北齐、隋四朝代。铜佛像数量之多、年代之久、纪年序列之清楚,在中国考古史上实为罕见。在104尊铜佛像中,有47尊刻有铭文,这些铭文从一侧面记载着古代山东博兴地区佛教信仰的一些特色:祈祷佛菩萨保佑父母妻子儿女平安、超度亡灵、消灾延寿、追求弥勒净土和西方极乐世界;普遍对观音菩萨有虔诚信仰。

一、龙华寺遗址及出土佛菩萨像

龙华寺遗址位于今山东省博兴县城东北8.5公里处,即今陈户镇西南赵楼村北。遗址包括整个张官村及冯吴村南、崇德村东一部分,东西长2000米,南北宽1500米,面积约300万平方米,是目前山东省发现的最大的北朝遗址。由目前所发现的文献看,龙华寺遗址发现于清朝道光年间,道光二十年(1840年)《博兴县志》载:“龙华寺,在城东北二十里崇德社。隋时敕建也,有半截碑。篆额曰‘奉为高祖文皇帝敬造龙华碑’”[注]民国二十五年《博兴县志》载:“隋龙华寺仁寿残碑,十年前博兴县出土,仅存碑之上半,字体风华靡丽,宛然新刻”。可见龙华碑在道光二十年之后被埋于地下,直至民国十二年才又被挖出来。解放前夕龙华碑曾被充石料用于黄河防汛,后被有识之士发现后截回,置于原处。1952年,运到县文化馆,后因馆址变更又为草垛覆盖,未料因祸得福,使其免遭“十年浩劫”之难。1979-1999年先后藏于县图书馆、文物管理所,2000年藏博兴县博物馆。。到目前为止,该在遗址出土大量南北朝中北魏、东魏、北齐和隋代残碑断碣、金铜造像、石刻造像、白瓷素烧佛像等200余件和暗釉瓷罐、瓶、碗、壶、盘、杯、泥质灰陶瓦当、滴水、板瓦、筒瓦、砖以及北齐和隋代铜钱等大量陶器、瓷器、铜器文物。[注]其中最引人注目的是三次大发现:1976年出土大宗石刻佛教造像;1978年出土“东方美神维纳斯”——青石圆雕菩萨立像;1983年出土过数近百金铜佛像及一些白瓷素烧佛像。

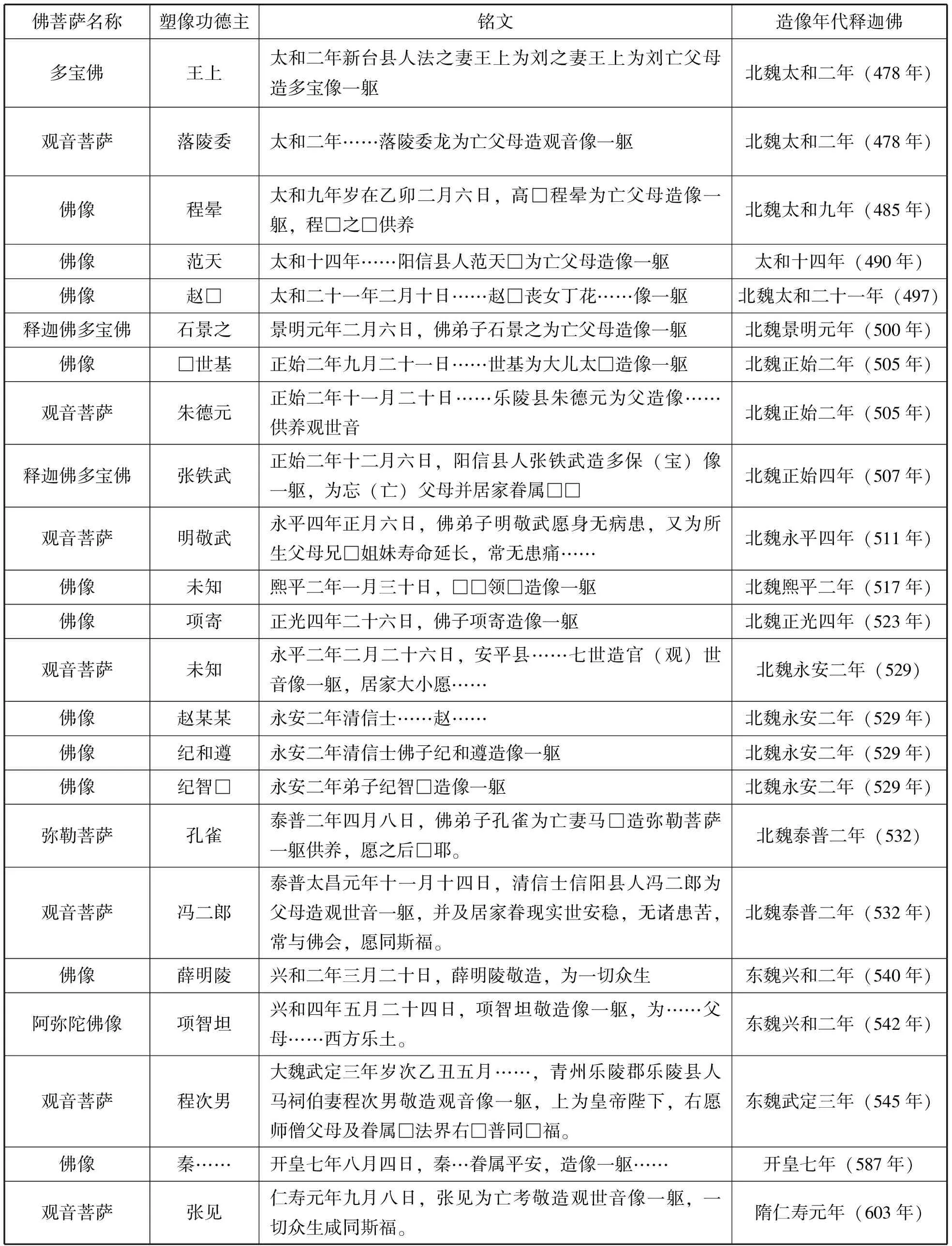

这些佛菩萨像中大部分刻有铭文,现将最具代表性的有清晰可辨铭文的铜佛菩萨像及其名称、造像功德主、铭文以及造像年代统计如下表:

龙华寺出土有铭文之部分佛菩萨像统计表

这些铜佛像的造像年代由北魏太和二年(公元478年)到隋代隋仁寿三年(公元603年),跨越125年。

二、古代博兴地区佛教信仰特征

(一)保佑亲友平安

保佑平安是古代山东博兴地区佛教信仰的重要特征。龙华寺佛菩萨像铭文载:正始二年十二月六日,阳信县人张铁武造多保(宝)像一躯,为忘(亡)父母并居家眷属□□。[注]龙华寺出土铜佛菩萨像铭文载。山东博兴博物馆馆存。“多宝佛”是《法华经》中之佛名。系为证明《法华经》真实义而自地涌出的塔中佛。[注]又译大宝佛、宝胜佛、多宝如来。依《法华经》卷四〈见宝塔品〉所载,此佛为东方宝净世界的教主。往昔行菩萨道时,立誓在成佛灭度之后,凡十方世界有宣说《法华经》之处,必自地涌现于前,以证明此经的真义。故释尊说《法华经》时,有七宝塔从地中涌出,耸立于空中,塔内即有多宝如来坐师子座,其全身姿态如入禅定状,并分半座与释尊。功德主张铁武造这尊多宝佛像于北魏正始四年(507年),铭文中“家眷”后面二字虽已无法辨别,但可以断定这是为超度父母亡灵同时祈请佛菩萨保佑家眷平安所造的多宝佛像一尊。多宝如来头戴绀发冠,眉间放索毫光,普照一切,身相黄金色,结智拳印,身被袈裟。而释迦如来的形象,则为头有绀青髻,眉间放白毫光,照东方八万,身相黄金色,左手结印,身被袈裟。

龙华寺出土佛菩萨像中,功德主用以保佑家眷平安的大多是观音菩萨。龙华寺佛菩萨像铭文载:永平二年二月二十六日,安平县……七世造官(观)世音像一躯,居家大小愿……[注]龙华寺出土铜佛菩萨像铭文载。山东博兴博物馆馆存。。这是北魏永二年(529年)安平县某信士祈请观音菩萨保佑全家平安造观音像一尊。铭文载:大魏武定三年岁次乙丑五月……,青州乐陵郡乐陵县人马祠伯妻程次男敬造观音像一躯,上为皇帝陛下,右愿师僧父母及眷属□法界右□普同□福。[注]同上。这是东魏武定三年(545年)功德主青州乐陵郡乐陵县人程次男上为皇帝、师僧、父母以及眷属平安,福慧增长所造观音像一尊。铭文载:泰普太昌元年十一月十四日,清信士信阳县人冯二郎为父母造观世音一躯,并及居家眷现实世安稳,无诸患苦,常与佛会,愿同斯福。[注]同上。这是北魏泰普二年(532年)功德主冯二郎造观世音一尊,以求保佑父母和家属平安无事。铭文表明,这些佛菩萨像的造像时间为北魏(386-557)、东魏(534-550)、北齐(550-577),这是中国历史上战争频繁,政治混乱,经济不稳定的时期。人们生活在水深火热中,政府经常因为战争而加开新税,官吏因为没有官俸,也常常以各种借口征税,给百姓带来很大的负担。而这段历史时期,佛教兴起,得到空前发展,佛教及印度、中亚、西亚文化对艺术产生重大影响。和平与平安是社会的永恒期盼,是人们向往的美景。在这种佛教造像兴起的战争年代,在存在着大量不稳定的因素。为保全家眷乃至皇帝的安全,博兴人寄望于佛菩萨的保佑,通过塑造佛菩萨像的方式表达、传播和发扬佛教的和平精神,期盼以佛教智慧启发众生,净化人类的心灵,制止和消除人类的暴力行为,以求个体心灵的和平和群体生存环境的和谐。

(二)西方极乐世界阿弥陀佛信仰

东魏兴和二年(542年)项智坦造阿弥陀佛像铭文载:“兴和四年五月二十四日,项智坦敬造像一躯,为…父母…西方乐土。”[注]同上。阿弥陀佛,又名无量佛、无量光佛等,其净土为西方极乐世界,是法藏菩萨在因地修行所发之四十八大愿感得之庄严、清净、平等之世界。此世界人民皆是七宝池中莲花化生,是皆不退转之八地菩萨。姚秦龟兹三藏鸠摩罗什译的《佛说阿弥陀经》云:若有善男子,善女人闻说阿弥陀佛,执持名号,若一日,若二日,若三日,若四日,若五日,若六日,若七日,一心不乱,其人临命终时,阿弥陀佛与诸圣众现在其前,是人终时,心不颠倒,即得往生阿弥陀佛极乐国土。[注]《大正藏》第12卷,第347页中。

阿弥陀佛为众生指明了往生的归宿西方极乐世界。西方极乐世界是作为“彼岸”世界的形式出现的与“此岸”众生现实苦难世界不同的世界,众生念佛的目的就是脱离“此岸”苦难世界到达“彼岸”的西方极乐世界。犯有五逆罪和诽谤正法的人以及女人、根缺和二乘都可以通过念佛往生西方净土。这说明西方净土是针对不同的职业、不同的根器的人进行劝修。有劝士人、君子、做官者,有劝医者、僧人、参禅者、富者、食客者、孝子、骨肉恩爱者、妇人、仆人、妻妾、农者、商贾、工匠、开店者、屠者、风尘者等,总之几乎包括了各种各样的人。这充分反映了持名念佛思想的“不论贤愚”和重视对“愚夫愚妇”教化的大众化特色。在战争苦海中沉轮的广大古代山东博兴众生无疑都渴望幸福生活,自然会寄希望于修持易于操作且死后即能往生极乐世界的宗教。可以说,在阿弥陀佛的净土思想中具有的这种鲜明超越性特点正适应了他们的这种信仰需要,这是古代山东博兴地区产生西方极乐世界信仰的原因。项智坦造的阿弥陀佛像表明阿弥陀佛西方极乐世界信仰在东魏时期的博兴已经盛行。

(三)兜率天弥勒净土信仰

在有清楚铭文的出土佛菩萨像中,为超度亡灵造像有八尊,其中弥勒菩萨像有一尊。其铭文载:“泰普二年四月八日,佛弟子孔雀为亡妻马□造弥勒菩萨一躯供养,愿之后□耶。”[注]龙华寺出土铜佛菩萨像铭文载。山东博兴博物馆馆存。弥勒梵文Maitreya,窥基《阿弥陀经疏》云:“(maitreya)或言弥勒,此言慈氏。由彼多修慈心,多入慈定,故言慈氏,修慈最胜,名无能胜。”弥勒菩萨生于南天竺婆罗门家,与释迦牟尼佛是同时代人。后来随释迦出家,成为佛弟子,他在释迦入灭之前先行入灭,为一生补处菩萨,生于兜率天内院。之后因缘成熟时,将从兜率天宫下生人间,绍释迦如来之佛位,成为娑婆世界的下一尊佛,在贤劫千佛中将是第五尊佛,常被尊称为当来下生弥勒尊佛。弥勒菩萨的净土位于欲界六天中的兜率天内院,乃补处菩萨往生之处。《弥勒上生经》描述弥勒净土之种种瑞相,以劝众生发愿往生。信士孔雀为超度亡妻马□造的弥勒菩萨像表明弥勒净土的信仰在北魏泰普年间的山东省博兴地区相当盛行。

(四)观音菩萨信仰

北魏太和二年(478年)落陵委为超度父母造的是观音菩萨像。其铭文载:“太和二年…落陵委龙为亡父母造观音像一躯。”[注]同上。北魏正始二年(505年)朱德元为父造观音菩萨像一尊:“正始二年十一月二十日…乐陵县朱德元为父造像…供养观世音。”[注]同上。这尊像的铭文已经不很清晰,朱德元为何原因为父造观音菩萨像已不得而知,但尽管如此,朱德元的观音信仰是毋容置疑的。在出土佛菩萨像铭文中,观音菩萨像占比例极大,这充分说明古代山东博兴地区的观音信仰相当普及,有的造观音像超度亲友往生西方极乐世界,有的功德回向父母兄弟姐妹合家平安、福慧增长、祛病延年。观世音菩萨,梵文avalokite varabodhisattva?(观自在)是复合词,其中avalokite vara是阳性名词,由此可见,观自在菩萨或观世音菩萨是男性,女相是他的化身。但佛教传入中国后,由于佛教逐渐中国化,中国逐渐佛教化,观音逐渐由男性变为女性。[注]Chun-fang Yu, Kuan-yin: the Chinese Transformation of Avalokitesanra,New York:Columbia University Press,2001.由落陵委为超度父母造的女性观音菩萨看,北魏太和二年(478年)女性观音已基本定型,山东博兴信仰的都是女性观音。值得一提的是博兴地区的这种民间信仰不是个别人的行为,而是广大民众累积的心理积淀,并且为广大民众所认同。佛教宣扬观音能够解除各种苦难,人们在苦难的深渊中只要诵念观音的名字,观音就会立刻前来拯救。在古代山东博兴地区,人们群众生活痛苦不堪。他们的苦难需要解脱和精神需要抚慰。观音所表现出来的温柔的怜悯、具深切的同情心的精神都体现了一种母性爱。作为女性菩萨,更能唤起人们对慈祥母爱的回忆,使人感到爱抚和欣慰、幸福和甜密。女性观音的内在素质更加符合广大民众的心理需求。正是在这样一种心理需求的驱使下,北魏至隋代初期的山东博兴地区的民众信仰观音,而且完成了把观音形象从古印度之男性到女性的转变。

(五)祈祷消灾延寿

佛教深信因果,灾难现象的发生或幸福的来临被认为是因果的酬偿。善因的报应是富贵寿考,恶业的报应是灾难病危。所以从佛教的观点而言,消灾延生的最常见的办法是行善做功德,这在古代山东亦毫无例外。永平四年正月六日,佛弟子明敬武愿身无病患,又为所生父母兄□姐妹寿命延长,常无患痛,敬造观世音像一躯。[注]龙华寺出土铜佛菩萨像铭文载。山东博兴博物馆馆存。这是北魏永平四年(511年)明敬武为请佛菩萨加被自身无病患以及父母兄弟姐妹寿消灾延寿敬造观世音像一尊的铭文。在佛教视野下,消灾延生的原理在于忏悔与发愿。按照因果报应规律应该接受的果报必须接受,但是在忏悔心生起之后,愿心发起之时,未发生的果报也会跟着转。为此,明敬武造观音像,祈请观音菩萨加持消灾延生,是对沦于鬼神道中的宿世冤家债主,用佛教开导,使之心开意解,脱离苦趣,不再索还旧债;再者,通过发愿的力量将未发事件的因素改变,弃恶向善,消弭了灾难的因素而远离灾难。明敬武的现象反映了北魏山东博兴地区民众深信以造佛菩萨像做佛事的诵经、拜忏、布施、供养来求消灾延生的佛教信仰特色。

结语

龙华寺遗址出土的佛菩萨像的造像时间大多在人们并不能安居乐业的非和平年代。在此历史背景下,人民群众追求具备超越现实世界力量的观音菩萨、弥勒菩以及阿弥陀佛,期盼离苦得乐、清净自在、自由解脱的西方极乐世界和弥勒净土,形成了独具一格的古代山东博兴地区的佛教信仰特色。这种信仰诉求是通过塑佛菩萨像做功德的方式实现的。这些佛菩萨像对山东博兴的文化、艺术乃至社会心理都产生过直接或间接的影响,成为山东博兴地方文化遗产不可分割的一部分。