为养成健全人格的教育舞蹈*——探析邦正美的教育舞蹈思想

王晓茹

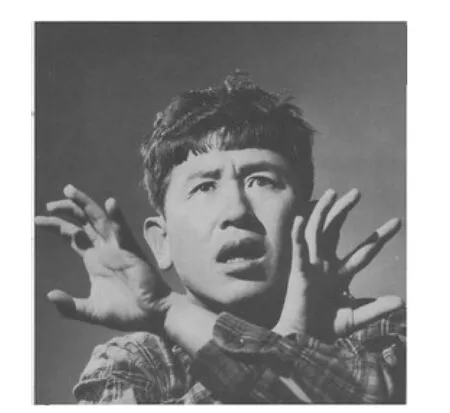

邦正美(Kuni Masao), 原名江原正美, 1908年1月2日生于日本, 2007年4月4日逝世, 享年99 岁。他集舞蹈教育家、舞蹈编导家、舞蹈理论家、表演家和活动家于一身, 一生创作了60 多部舞蹈作品, 在世界各地的舞蹈公演多达400 余场,著有十多部重要的舞蹈论著①邦正美一生著有《艺术舞蹈研究》 (1942)、《舞蹈概论》 (1948)、《创作舞蹈》 (1949)、《教育舞蹈理念与方法论》 (1950)、《舞蹈》 (1954)、《动作的节奏》 (1954)、《教育舞蹈原论》 (1960)、《舞蹈文化史》 (1968)、《舞蹈美学》 (1973)、《舞蹈创作与舞蹈演出》 (1986)、《玛丽·魏格曼的艺术与思想》 (2000) 等十多部重要舞蹈论著。。作为德国“新舞蹈” 在日本不遗余力的推行者, 他对日本现代舞蹈教育研究的理论建构与实践探索起到至关重要的奠基性作用。日本的现代舞发端于20 世纪20年代,这个阶段正是德国表现主义舞蹈走向成熟的时期。随着德日关系日益加强, 一批日本青年舞蹈家江口隆哉、宫操子、邦正美等, 前往德国留学深造, 学成归国后推动日本现代舞蹈的教学与理论的全面发展。“新舞蹈” 的概念就在这一时期从德国传入日本,日本成为经过一定程度东亚化的西方现代舞顺利进入朝鲜和中国的中转站。此时, 中国新舞蹈艺术的开拓者吴晓邦正留学日本, 师从舞蹈家江口隆哉、宫操子等, 并深受邦正美的影响, 接受了德国表现主义舞蹈的理论与技术, 归国后率先提倡新舞蹈艺术运动, 身体力行开创新中国的舞蹈教育事业。正是缘于近现代舞蹈史上中日现代舞发展的这一渊源关系, 故而研究日本舞蹈教育家邦正美的教育舞蹈思想, 对于深刻领悟“教育舞蹈” 的精髓与价值, 树立科学的舞蹈教育观, 推动当下我国舞蹈教育学科的健全发展有着重要意义。

邦正美于东京帝国大学文学部毕业后, 自1936年到1945年, 在德国国立舞蹈大学留学九年, 专攻现代舞蹈研究, 师从著名“舞蹈科学家” 鲁道夫·冯·拉班及其弟子玛丽·魏格曼, 获哲学博士学位。留学归国后, 他继承拉班“创意舞蹈教育”的理念, 结合日本实际国情极力开展“教育舞蹈”研究, 在日本成立了“邦正美创作舞蹈研究所”,并任教育舞蹈日本研究所教授。他于1950年完成专著《教育舞蹈理念与方法论》, 随后又经数十年的实践探索和理论研究, 直至1960年最终完成舞蹈教育经典名著《教育舞蹈原论》, 全书汇集了他几十年“教育舞蹈” 探索的结晶。本文正是以他的这部代表性著作为主要考察对象, 全面剖析邦正美“教育舞蹈” 的理念、范畴、目标、内容与可能性, 探究教育舞蹈“导善” 之道德价值、“向美” 之审美价值与“启真” 之智慧价值, 辨明教育舞蹈追求身心和谐发展、养成健全人格, 成就理想“全人” 之旨归。

一、“为人格形成的舞蹈”——教育舞蹈的理念与范畴

所谓“教育舞蹈”, 即“作为教育的舞蹈” 或“以教育为目的的舞蹈”, 亦即 “借舞蹈做教育”。[1]23它以“育人” 为宗是舞蹈的教育性理念,有别于以“技艺” 为宗的精英舞蹈教育。纵观古今, 在艺术教育领域中, 因宗旨不同一直存在着两大体系, 即“技术体系” 与“价值体系”。前者以“技艺” 为宗, 通过具体手段训练高超的专业技艺, 培养艺术家, 属精英式的专科教育; 后者以“育人” 为宗, 透过艺术手段陶冶身心、涵养性情, 充沛美的创造力, 养成健全人格, 属普及型的国民教育。两大体系并非毫不相关或完全对立, 而是交互配合、殊途并进。同样, 在舞蹈教育领域中也存在着两大系统, 即以“技艺” 为宗的精英舞蹈教育和以“育人” 为宗的素质舞蹈教育。前者通过身体、技术与表演的超常训练, 培养高精尖的专业舞者, 以进入职业舞团为教育目标; 后者以舞蹈为手段, 塑造身体美与心灵美, 开发想象力与创造力, 陶冶情操提升格调, 以养成完美人格为教育目的, 两大系统相辅相成、交叉并行。然而, 由于人性真、善、美的精神内涵有赖于具体的素材和技术而得以表现, 并且这项技术又作为直接教育的对象, 因此, 尽管技术只是表现人性共鸣的手段, 但是人们依然容易专注于技术体系而忽视价值体系,故而本末倒置, 将艺术教育曲解为 “艺能教育”(即艺术技能的教育), 导致专注于训练技艺以培养艺术专家, 而丢失其最为关键的价值教育之内涵, 这正是目前艺术教育普遍存在的一大误区。依此类推, 培养舞蹈专家和透过舞蹈做教育是两种不同的教育理念: 以舞蹈为目的的教育, 突出实用性质, 以技术体系为重, 学习既成的舞蹈或技能, 舞蹈本身始终为教育的目的, 属艺能教育; 透过舞蹈做教育, 舞蹈是教育手段, 强调非实用性质, 以价值体系为重, 在创作舞蹈的过程中实现育人之目的, 属素质教育。因此, 正如人们将艺术教育误认为是艺能教育, 我们也常常将舞蹈教育误解为以舞蹈为目的的教育。只重视“教舞” 或“学舞” 本身, 忽视了完成作品的整个过程; 着重评价是否把舞跳好, 忽略了培养健康且具有美妙运动能力的身体, 故而舍本求末, 偏重于舞蹈表演技艺的培养,而缺失了关于完整的人的教育, 此亦是当下舞蹈教育长期存在的一大误区。

针对艺术教育与舞蹈教育领域存在的这种目标偏差的现象, 邦正美揭示: 艺术教育不是一种纯粹的艺能教育, 而是一种真、善、美的人性教育, 其核心应为“价值体系”, 而非“技术体系”; 教育舞蹈属于以“育人” 为宗的素质舞蹈教育系统的教育观, 是一种根基性的身体教育, 一种善美兼修的生命教育, 应为舞蹈教育的主导。为了全面阐发舞蹈的教育性价值, 他还诠释了教育舞蹈理念的三层内涵: 一、教育舞蹈不具形态。教育舞蹈是“舞蹈的教育理念”, 不是舞蹈的名称或种类, 不需要也不允许有特殊形态的存在。二、借舞蹈的教育。教育舞蹈的理念在于“借舞蹈而教育” 或“透过舞蹈的教育”, 舞蹈是达成教育的手段, 核心是教育, 宗旨是育人。三、为了人格形成的舞蹈。教育舞蹈以塑造完美人格为目的, 培养崇高、庄严与和谐之人。[1]23-26由此可明, 教育舞蹈作为一种舞蹈教育观, 其终极追求在于养成健全人格。

事实上, 被称为“胚胎艺术” 的舞蹈, 用于教育与治疗先于艺术。教育舞蹈的思想早在古希腊时代即已出现, 古希腊人不仅把舞蹈视为神圣, 而且高度评价其教育价值。教育学者已证明“舞蹈是希腊教育的精髓”, 甚至在舞蹈史上把古希腊称为“强调舞蹈的教育性价值时代”。古希腊人具有高度的探美思想, 他们把均整的美作为美的最高标准, 并与身心一元论的人生观相结合, 认为身体美与心灵美是一体的, 均整的美以健全的身体为表征, 而这件事却可借舞蹈而达成。因此, 古希腊人盛行舞蹈教育, 既不是为了将所有的希腊人都培养成舞蹈家, 也不是为了舞蹈的娱乐与表演, 而是以人格形成为目的, 旨在培养具有崇高和谐美之人。[1]106-107毋庸讳言, 舞蹈作为一种古老而纯粹的教育手段, 以陶冶性情、美化身心为要, 重在提高人的艺术性能力(即创造美的能力), 实现“完人化” 之目标。

在此基础上, 为进一步阐发教育舞蹈领域所具有的广博而深远的意义, 邦正美论述了教育舞蹈的三大范畴: 一、工作的运动与舞蹈的运动。这是人类运动的两大种类, 前者以实用性为目的, 后者以游戏性为表征。从广义上看, 舞蹈本质上是一种游戏性、舞蹈性和表现性的运动, 运动是舞蹈的生命。人的生活大部分都属于舞蹈的运动, 譬如绘画、弹琴、唱歌的动作(运动) 皆属舞蹈, 故言舞蹈是“一切艺术之母”、“一切语言之母”。这一意义上的教育舞蹈, 乃是一种最基本的扎根性母教育。二、身心相关的教育。教育舞蹈是一种基于身体和心理的教育, 须通过身、心、意、灵的高度协调统一, 方能解放身心而舞向自由。三、创造与表现的生活。创作舞蹈的全过程是一种艺术化的生活, 舞者以舞蹈为媒介, 将内心的思想感情借以身体的运动表现出来。这一过程蕴含着身体技能的训练、节奏感与律动感的培养、情感与思维的教育、想象力与创造力的开发、情操与情商的涵养等一系列的教育活动。[1]28-32教育舞蹈正是在与身心直接相关的扎根性教育中, 在创造与表现的系列艺术化生活中, 实现习舞者的完人化。并且, 在以人格形成为目的的众多学科中, 如音乐、美术、文学、数学等, 舞蹈乃是距离身心关系最近的一门学科, 她具有有别于其他学科的人格教育功能, 乃是最直接、最奏效的教育手段之一。这对于过分强调知性教育的20 世纪乃至21 世纪, 欲将人类从这些不幸中拯救出来, 为养成健全人格的教育舞蹈无疑是一剂良方。

二、“创作舞蹈八大要素”——教育舞蹈的目标与内容

新的教育理念的落实, 须通过翔实的教学大纲、课程标准与教学内容。为了真正落实舞蹈的人格教育理念, 邦正美制定了科学具体的学科目标和教学内容。他围绕如何培育“理想人” (即健全人格之人), 概括提炼出教育舞蹈的“一般目标” 和“具体目标”。前者为形而上的宏观的普遍性教育目标, 具体包括“调和并促进人性、梦幻与现实、培养文化性的人、养成积极的人格”; 后者为形而下的微观的特殊性学科目标, 具体包括“健康而具有运动性与表现性的身体、节奏感、架构空间的能力、即兴能力、丰富的表现能力、崇高的情操、具有创造性的人、具有审美能力的人”。[1]36-45从中可知, 教育舞蹈的学科目标, 在宏观上, 旨在促进人的身、心、意、灵交互作用协调一致, 引导人追求艺术人生之境界, 使人具有容纳和创造文化的能力, 以养成兼具建设性、主动性、开放性、服务性与社会性的理想之人; 在微观上, 意在发挥舞蹈的学科特征与特殊功能, 将宏观的教育目标细化为具体的学科目标, 道器并重并以器弘道, 乃至由艺而达道。

如何有效实现教育舞蹈的目标, 邦正美找准穴位抓住关键要害, 将重点聚焦在“创作舞蹈”。从学科特征看, 作为教育手段的舞蹈应是艺术舞蹈,而诸艺术舞蹈中最具艺术性的乃是“创作舞蹈”。它是一种以创造性为基点的进行教学的舞蹈, 始终站在教育的立场, 与教育舞蹈的方法论相一致。“创作舞蹈” 与“成品舞蹈” 的区别就在于: 创作舞蹈强调创作过程, 重在舞蹈完成之前的整个过程, 以创作的方式实施教育, 符合教育舞蹈的指导原理; 教既有的成品舞蹈, 重在要求舞者死记舞步、节奏与技巧, 专注于表演技术的训练而遗失教育价值。因此, 邦正美提出“创作舞蹈” 的诸科目及其程序应是教育舞蹈的核心内容, 其全套的理念和方法论均为教育舞蹈所采纳。他一再强调教育舞蹈忌讳教既成的舞蹈, 其舞蹈教材并非指成品舞蹈, 而是创作的题目、题材、素材或条件, 以及学科的详细内容。这一问题也正是当前我国舞蹈教育存在的一大缺陷, 我们一直将成品舞蹈作为重点教材, 忽略了舞蹈习作整个创作过程的教育作用, 尚未真正理解为教育的创作和为艺术的创作之间的区别。

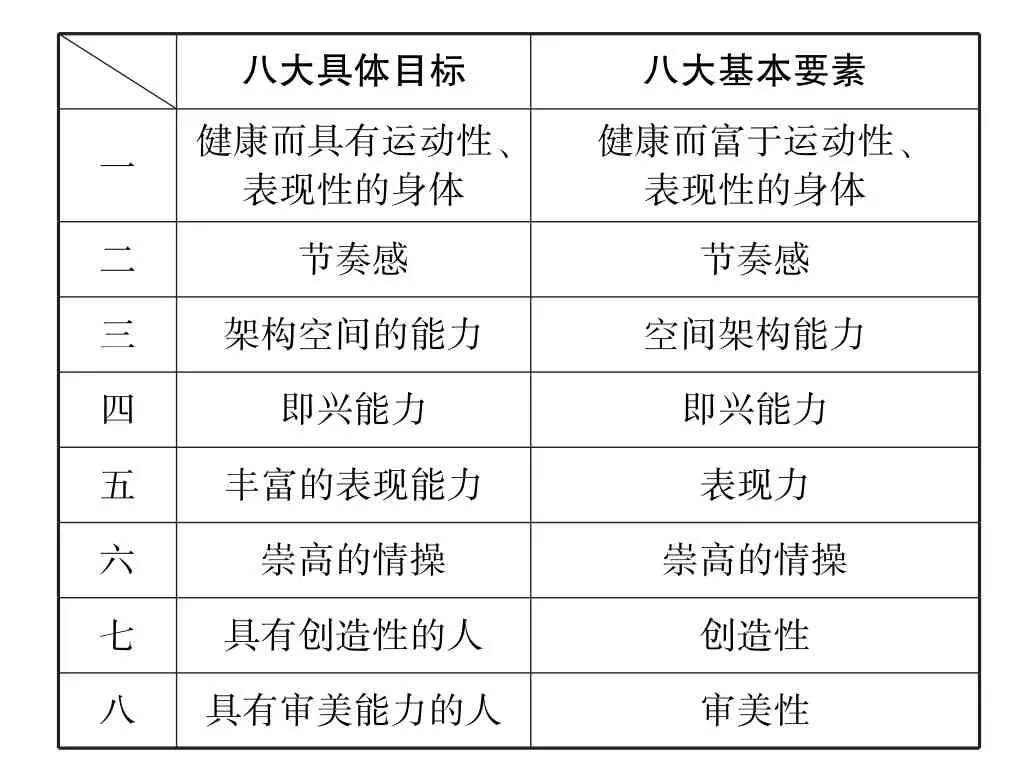

通观邦正美设计的教育舞蹈的十一门基本科目(即“创作舞蹈” 的所有科目), 课程主轴集中在“八大具体目标” 和“八大基本要素”, 二者交互呼应, 始终贯穿于该学科的教学目标、内容与方法之中, 构成课程的支柱与精髓。现将其对应列表如下:

八大具体目标 八大基本要素一 健康而具有运动性、表现性的身体健康而富于运动性、表现性的身体二节奏感 节奏感三 架构空间的能力 空间架构能力四 即兴能力 即兴能力五 丰富的表现能力 表现力六 崇高的情操 崇高的情操七 具有创造性的人 创造性八 具有审美能力的人 审美性

总起来说, “八大基本要素” 是实现“八大具体目标” 的基本途径和教学内容, 它从两大方面落实教育舞蹈的基本理念。一是, 养成富有节奏感与空间架构能力的“舞蹈性身体”。所谓“舞蹈性身体”, 即指健康而富于运动性、表现性的身体, 这种自由解放的身体性目标是人格形成的重要条件之一。以此同时, 一方面训练人丰富而高度的节奏性秩序感以及把握节奏和创造节奏的能力, 一方面培育发达的空间运动感觉, 养成良好的空间感和空间架构能力, 从而获得高度的节奏感与空间感, 以达成文化性之人和社会性之人。二是, 培育人的即兴能力、创造力、表现力、崇高情操与审美性。即兴能力与创造性相通, 即兴性是创造性的前提, 即兴教育的目的在于能够有创意、即兴、自由地把内心的思想感情通过身体的运动表达出来; 创造性蕴含了创造意念和创造能力, 创造能力包括创作作品、创造美、发现美和把握美的能力, 以及基于表现力上的技术性能力; 表现力的训练重在培育丰富的表现技术和表现性的身体, 表现力包括观察、分析、提炼与表现的能力, 且内心须饱含丰富的思想与情感; 崇高情操作为人的精神价值, 体现在对真善美的追求, 而美的教育可以涵养高尚的情操; 审美性旨在培养具有审美能力的人, 审美能力即艺术性能力, 包括爱好、品味、理解、把握与评价艺术的能力。八大要素纵横交织、融会贯通, 分别从时间、空间、身体、心理、技能、智力、品格、精神和灵魂等诸多方面进行立体式教育, 充分发掘人的潜能, 通过身体与心理的协调训练、知识性与身体性教育的调和、理性与感性的平衡, 达成身心的和谐与人性的和谐, 培育全面发展的“全人”。

为提高课堂教学的有效性, 邦正美依循教育舞蹈的学科特点, 提出了两种舞蹈创作的方法论, 即“舞蹈身体培育法” 和“空间架构法”。“舞蹈身体培育法” 也称“舞蹈性身体的培育法” 或“舞身培育法”, 是依据人体自然运动法则, 通过力、时、空的综合训练, 培育能为表现提供必要技巧、自如地表达内心世界的健美理想的“舞蹈性身体” 的教学法。学生的身体只有成为舞蹈性身体之后, 始有可能创作舞蹈或表现舞蹈。“空间架构法” 通过训练身体的空间运动, 培养空间运动能力和发达的空间感, 同时透过身体领会其基本法则而养成良好的空间架构能力。它也是一种舞蹈的构成法则, 不仅运用于节奏的训练, 还运用于运动性目标, 有效开发人的想象力、创造力、审美力和空间感。学生掌握了运用肢体语汇表达内心思想感情的方法之后, 就能自如地表达内心的真实体验, 升华情感获得审美经验, 从而净化心灵、和谐身心与塑造灵魂。教育舞蹈正是在审美经验的体验与表达中, 实现创造力的开发与健全人格的养成。

三、“有教无类的艺术与教育”——教育舞蹈的可能性

关于教育舞蹈推广普及的可能性, 邦正美主要讨论了两大议题: 一、教育机会平等的可能性;二、教育与艺术完全获得交流的可能性。第一议题, 论证其教育对象的广泛性与普及性, 即全体学生都有机会学习舞蹈的可能性。此问题的关键在于对“舞蹈素质” 或“舞蹈能力” 的认识与理解。如果我们将“舞蹈素质” 界定为成为“舞蹈演员”的素质, 将舞蹈教育局限于培养良好的演技能力,那么这种培养舞蹈演员的狭隘教育必然只适合于少数专业舞者。然而, 所谓“舞蹈能力” 乃是一个内涵极为丰富的概念, 它包括“舞蹈性的观察力、运动美的把握能力、节奏感、空间架构能力、即兴能力、动作的描述能力、表现能力、舞蹈的构成能力、塑造舞蹈性意象之能力, 以及创造力、表演力与想象力等等”[1]158。这些才是教育舞蹈的核心内容和本真追求。因此, 我们说教育舞蹈关乎人的基本教养, 以培养健全人格为宗旨, 它面向全体学生, 人人皆可学舞且机会平等。

第二议题, 论证其教育内容和方法的特殊性与典型性, 即教育与艺术协调统一的可能性。关于教育与艺术的关系, 涉及艺术舞蹈与学校舞蹈、舞蹈教师与艺术家、舞蹈学生与艺术家之间一系列的关系。从艺术舞蹈与学校舞蹈(即“艺术中的舞蹈”与“教育中的舞蹈”[2]) 的关系看, 二者有着内在的联系与差异。共同点在于其本质上都是一种内心情感的表达方式, 都运用肢体语言直观尽性、形神兼备且酣畅淋漓地表达内心的思想情感; 最大差异是训练目标不同, 前者重技术训练与艺术创作, 追求高精尖的艺术水准, 后者重在透过舞蹈做教育,为养成健全人格。二者协调统一的关键在于: 对待舞蹈艺术家的舞蹈应将其作为舞蹈创作的过程来解释, 并以学生不同年龄阶段的生理和心理特征为依据, 制定妥善的学习课程。再从舞蹈教师、学舞者与艺术家的关系看, 学校的舞蹈教师不仅是教师,也是参加艺术活动的艺术家, 他们应以艺术家的标准来要求自己。教育舞蹈所培养的各种能力是舞蹈艺术行为的一项基础能力, 普通学校的舞蹈学生将这项能力发展下去, 将来完全有可能成为舞蹈家。因此, 教育舞蹈作为一种艺术与教育高度统一的典型艺术教育门类, 其可能性是毋庸置疑的。

统合而言, 教育舞蹈属于普及型的国民舞蹈教育, 它面向全体学生, 有教无类机会平等。教育与艺术之间完全有可能协调统一, 教育舞蹈兼具教育和艺术的共性与个性, 有着典型的人格教育之功能。无疑, 教育目的下的舞蹈训练是一种创造性的开发, 是一种经验重组的练习, 还是一种心灵治疗的良方, 更是一种雕塑人类灵魂的特殊途径。这也是与人类共生的舞蹈对人类最伟大的贡献[3]。然而审视当下, 业界只关注舞蹈的表演与娱乐功能, 忽视了其无可替代的人格教育功能。我们长期处在两难境地: 一边是, 我国的基础教育存在着严重的功利化和工具化倾向, 一味追求升学率而忽视学生最根本的人格培育, 尤其是我国独生子女的家庭模式, 又适逢资讯爆炸科技发达之年代, 给其人格教育再出难题; 另一边是, 我国舞蹈教育学科的基础理论研究极其薄弱, 导致其学科发展远远滞后于其他艺术教育门类, 美术、音乐等已进入中小学课堂百年之久, 而舞蹈却尚未被正式纳入, 故而难于发挥其典型的人格教育功能。在此处境下, 探析国外成熟的教育舞蹈体系, 夯实我国舞蹈教育学科的基础理论, 结合具体的历史和国情, 探索一条兼备中华性与现代性的中国舞蹈教育之路, 显得尤为迫切。

结 语

“树人” 是教育之核心, 养成健全人格是一切教育之本。教育的目的绝非是单纯的灌输知识和培养技能, 其本真在于使学生树立正确的人生观与价值观, 提升智慧涵养性灵, 养成健全人格。教育倘若未能从人格培育做起, 社会失范心灵败坏, 将造成一场深重的 “道德灾难”。人类文明发展到今天, 人格问题已成为全球性的问题, 世界许多国家的教育研究重心已从历来的智力开发转向人格培养。教育舞蹈作为一种与身心密切相关的教育, 重在将主观经验以舞蹈的方式得于表达, 学生在这一创造性艺术经验表达的过程中, 培养自身的观察力、认知力、想象力、感受力、审美力、创造力和表现力, 促进身体与心灵、技术与艺术、知识与创造的同步发展。毋庸置疑, 为养成健全人格的教育舞蹈的推广与普及, 正是解决目前我国教育界人格教育严重缺失的有效措施, 也是真正落实素质教育的重要突破口。

日本著名舞蹈教育家邦正美

[1]邦正美. 教育舞蹈原论[M]. 李哲洋, 译. 台北: 大陆书店, 1994.

[2]约翰·马丁. 舞蹈概论[M]. 欧建平, 译. 北京: 文化艺术出版社, 2005: 327.

[3]Margaret N. H’ Doubler. Dance: a Creative Art Experience[M]. Madison Wisconsin: The University of Wisconsin Press,1940: 21.