从日本眺望中国史

燕舞

“开始看这套讲谈社的‘中国的历史。天气糟到令人绝望,不喜欢花的味道,滴了几滴树的精油在加湿器里,幸福感高了很多。”

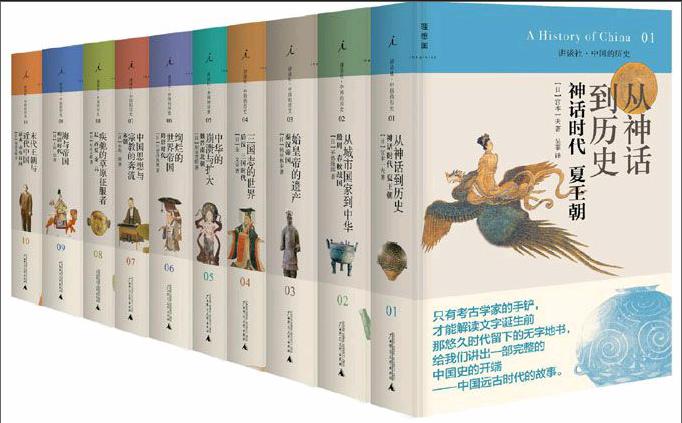

2月21日上午11点20分,宅在家里的“80后”女作家蒋方舟在微博上晒了下正在读的《中华的崩溃与扩大:魏晋南北朝》的书影——由九州大学教授川本芳昭撰写的这本历史通俗读物,正是广西师大出版社“理想国”引进的日本讲谈社十卷本“中国的历史”中的第五卷。

蒋方舟的状态帖发出三小时后,“理想国”官微转发时打趣道:“都别推荐了!这套书还没完全上架,就得加印!”

让“理想国”大众馆主编杨晓燕欣慰的是,不少学者都希望拥有这套“中国的历史”,自己和同事们五年来的心血终有回报;在各卷起印两万册的基础上,这套丛书2月底3月初迅速加印。

集可读性、专业性、新视角于一体

杨晓燕与这套中国历史的相遇也算一场相逢恨晚的事。在加盟广西师大“理想国”之前,杨晓燕是北大历史系2002届隋唐史专业硕士,曾在中国大百科全书出版社编了四年《中国大百科全书·中国历史卷》的辞条;2005年曾推出13种14卷的“台湾学者中国史研究论丛”,入围年度十大好书榜单。

2006年至2007年间,杨晓燕遇到了12卷的“中国的历史”。这套书由日本知名的讲谈社出版,是一套日本著名学者写给大众的著作,兼具严谨性与专业性,也是讲谈社创社100周年的献礼之作,自2004年12月出版第一卷,每月一卷,至2005年年底出齐。其作者都是日本中国史学界的一流学者,分别为宫本一夫、平势隆郎、鹤间和幸、金文京、川本芳昭、气贺泽保规、小岛毅、杉山正明、上田信、菊池秀明等。

鉴于日本学者在中国史领域一直以来的突出成就与独特视角,“它山之石,可以攻玉”, 2009年,杨晓燕和同事们开始正式报价和准备引进。为保持体例统一,丛书第11卷《巨龙的胎动》和第12卷《中日关系史》在引进时被舍弃,书稿很快通过了重大选题的报批。

为了让本土读者完整理解和接受这套书的精妙,杨晓燕和同事们煞费苦心地寻找优秀译者,最后确定的译者大部分都有留学日本的背景或目前就在日本执教。还有几位本身就是这一领域的学者,如第8卷《疾驰的草原征服者:辽 西夏 金 元》的译者乌兰,是中国社科院民族学与人类学研究所的知名元史专家;第3卷《始皇帝的遗产:秦汉帝国》的译者马彪,在日本任教十余年,目前是日本山口大学治秦汉史的学者。

日本同行的治学成就与普及化成果值得借鉴,清华大学教授张国刚说:“在国际中国史研究中,日本学者有独特的优势,形成了自己的学术风格和学术传统。由于文化传统和学术传统不同,西洋人、东洋人观察中国历史的角度和兴趣、重点也不同,所以,在许多方面给人以耳目一新之感。”中国社科院研究员许宏也说:“由于教育和研究体制的差异,日本学者在‘通识上要优于中国学者,后者偏于专精而有条块分割之嫌。”

“中国的历史”最有价值的还是识见本身。据杨晓燕介绍,《三国演义》在日本家喻户晓,三国也是史学界研究的热点,第4卷《三国志的世界:后汉 三国时代》的作者、京都大学教授金文京是集中、日、韩三国文化背景于一身的名家,他将三国的真实历史与读者熟悉的小说《三国演义》并置,比较着叙述历史的真实,还颇有新意地将三国历史放置于整个东亚史中进行解读。

而第8卷《疾驰的草原征服者:辽 西夏 金 元》的作者、京都大学教授杉山正明,并未像一般中国读者惯于接受的那样,依照“唐—五代—两宋—元”的历史变迁主线来呈现公元10到14世纪的中国史;相反,被很多人想当然地看作阻断、破坏了本应由两宋来实现的国家统一大业的夏、辽与金,在其笔下担当起积极和正面的主演角色,由它们来贯穿从唐到元这一时段的中国史进程。

第9卷《海与帝国:明清时代》,则将海洋贸易的历史与明清帝国的历史并行讲述,立教大学教授上田信的追问和辨析极具启发意义:“从古代式的明朝为何能够跳跃到近代式的清朝?如果把从明到清的变化看作中国内在的发展来理解,我们会感到混乱。但是,只要从东欧亚这一更大的体系,把与大海相对的中国看作其中的一个元素,就能够描绘出这五百年的活力。”

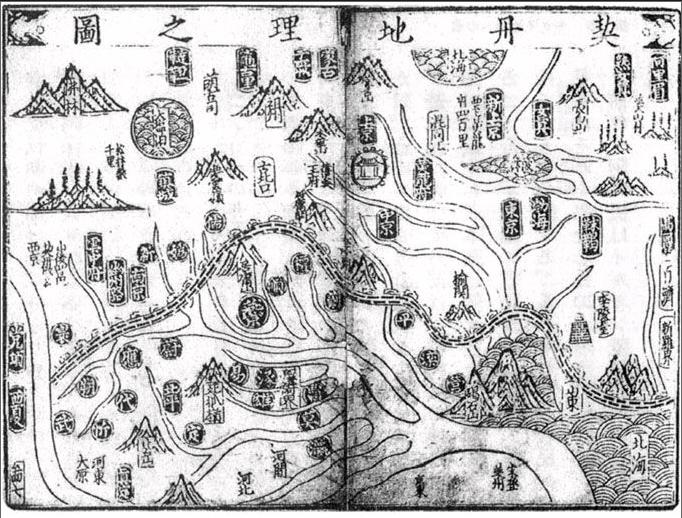

除了内容的专业、可读、新颖之外,“中国的历史”简体字版在视觉呈现上也下足功夫:各卷都配有近百幅地图及彩色、黑白图片,所有地图几乎全部依照日文版原样制作,仅地图制作及核对就耗时半年;黑白图片及彩插的使用上,较之于日文版又有所更新。

从2011年开始,由知名设计师陆智昌担纲的丛书装帧设计,五次调整版式,封面设计十易其稿。

日本有大学者为大众著书的传统

“日本有大学者为大众著书的传统。”杨晓燕和“理想国”同仁渴望让国内读者看到一套真正专业、前沿、有创见的中国通史,“看看日本学界最优秀的学者是如何跟普通读者讲述中国历史的”,“专业的历史书不一定艰深晦涩,我们一定能够找到联结学术研究与大众阅读的桥梁”。

其实,在策划和推动“大学者为大众著书”方面,国内出版人也有过一些艰难但积极的尝试:2001年至2004年,资深出版人韩敬群在北京出版社策划和推出了四辑共40本“大家小书”,囊括顾颉刚《中国史学入门》、张中行《文言津逮》、许嘉璐《中国古代衣食住行》等——其中,红学大家周汝昌先生的《红楼小讲》累计售出6万余册;2005年至2006年,“大家小书·洋经典”累计出版两辑共20种。

韩敬群的普及化努力,源于其学生时代受惠于著名历史学家吴于廑撰写的《古代的希腊和罗马》、吴晗策划的《语文小丛书》和数学大师华罗庚、闵嗣鹤参与的《数学小丛书》,以及当年专门针对初中生的《少年百科丛书》和适用于高中生的《青年文库》等。遗憾的是,受累于员工调整、新作者开发的困难及版权争夺的激烈等多重因素,“大家小书”和“大家小书·洋经典”分别于2004年和2006年停顿下来。

除此以外,2005年,中华书局推出包括雷海宗《中国的兵》、吴晗《明史简述》在内的“大家说史系列”,这家出版重镇的大众读物编辑室也在畅销书运作上频频发力。 2007年,复旦大学出版社推出过一套“悦读经典”小丛书。endprint

2001年至2008年,中央电视台致力于“让专家、学者为百姓服务”的《百家讲坛》红极一时,终因时势变化等多种原因而日渐衰落。

自2008年年初开始,南京译林出版社也开始引进牛津大学出版社重点项目、被海外学界誉为“真正的‘大家小书”的小开本“牛津通识读本”,拟以十年左右时间引进100种,截至去年12月已累计引进45种;2009年,该社又推出了由著名英国史专家钱乘旦教授新译的8卷本“剑桥艺术史”。

这些年来,本土出版界在人文社科等领域的普及方面,做了不少尝试,也取得了一些成果,但成体系的标准意义上的中国通史的写作仍然是一个巨大的挑战。20世纪中国通史中被公认为写得较好的,或许首推钱穆先生的《国史大纲》——1940年由商务印书馆出版,虽然只有上下两册,但既有贯古通今的脉络,在一些历史细节上也有自己的独特见解。

1949年以来,翦伯赞、范文澜、张舜徽以及最近的王家范等学者,都曾尝试撰写通史,可取得学界内外的普遍公认变得日益困难。 集众人之力合编通史也成为一种尝试,这种做法在1949年之前就有学者提出;1949年后,白寿彝先生领衔主编了12卷22册的《中国通史》,不过这一大部头在“通”上仍存在一些争议。

自1980年代中期开始,中国社会科学出版社开始正式引进蔚为壮观的“剑桥中国史”系列,它虽然不是真正意义上的通史且被某些学者批评为“西方中心主义”,但其较高水准和新颖写法,的确泽惠了几代中国学者和读者。

这一次,杨晓燕约请复旦大学教授姚大力为《疾驰的草原征服者:辽 西夏 金 元》做导读,这位重量级的中生代蒙元史专家说:“我并不以为,当下的出版界之所以希望引入外国人写的、以中国历史文化为题材的、能引人入胜的大众史学作品,只是因为中国学者都放不下‘专家身段去从事那种创作的缘故。这里面更多的,其实还是写得出、写不出,或者说得更尖锐一些,是即使写出来了,能不能让人看得下去的问题。尽管不必采用绵密引征和系统论证的阐述形式,大众史学在需要把历史叙事还原到亲历者们的切身感知、还原到总体历史图景、还原到根本价值关怀方面,以及在它需要能反映最前沿的已有研究成果方面,一点也不比对于更‘专业化学术写作的要求为低。”

不对称的“中日对视”

“理想国”和作序导读“中国的历史”的知名专家们,无疑都很重视来自日本学者的独特视角与识见。

“在日本开国和维新以后,中国和日本的交往逐渐多了起来。日本向西方学习的成效越显著,它对中国的影响就越强烈。”在初版于1985年的《走向世界:近代中国知识分子考察西方的历史》一书中,出版家钟叔河先生重点考察了几部“甲午(1894年)以前的游日记载”,包括清廷使日官员何如璋的《使东述略》、李筱圃的《日本纪游》、傅云龙的《游历日本图经余纪》,以及“钻研过西学的新派人物”黄庆澄的《东游日记》。

钟叔河先生还注意到,“在(美国柏利舰队1854年第二次远征日本时的传教士翻译卫三畏的中国助手)罗森以后,第一个对日本有研究和了解,并且其关于日本的介绍在国内产生了真正大的影响的人,应该算是黄遵宪”,诗人黄遵宪担任驻日参赞的四年多时间里,撰述有《日本国志》和《日本杂事诗》。

由于特殊的地缘和历史传统等因素影响,以及留学日本的中国学生的逐渐增多,近代以降,中国研究者或学者撰写的相关著述,构成某种“中日对视”。民国年间,涌现出过一批如蒋百里、戴季陶、齐世英和周作人、钱稻孙等政学各界的“知日派”人士。

在公众层面,早期理论家戴季陶1928年出版《日本论》——作者留日数年,这本小册子甫一出版即受到1910年代初两度留日的国民党元老胡汉民的高度赞赏,亦曾被学界视为研究日本的一部重要参考著作。

又比如,著名报人王芸生1930年前后担任天津《大公报》编辑期间,于1931年“九一八”事变后写作和连载了洋洋两百万言的《六十年来中国与日本》,北京三联书店曾于2005年再版七卷本《六十年来中国与日本》。

更近的2012年,香港中文大学出版社出版了留日学者吴伟明教授主编的《在日本寻找中国:现代性及身份认同的中日互动》。但相比日本学者对中国的研究,中国出版的涉及日本研究的著述太少也不够系统。

香港新锐媒体人许骥曾多次拜访蛰居香港的翻译家、日本政治哲学家和社会活动家北一辉《支那革命外史》中文版译者董炯明,他在一篇专栏文章中,还为《支那革命外史》中文版迄今未能出版而感慨:“中国人何时曾重视日本呢?凡谈及日本这国家,恐怕只要看见‘支那二字,便不由分说地开始高喊‘杀光小日本了吧?可是日本人绝不是这么看中国的。”

许骥还援引了戴季陶在《日本论》中的论述——“‘中国这个题目,日本人也不晓得放在解剖台上,解剖了几千百次,装在试验管里化验了几千百次了。我们中国人却只是一味地排斥反对,再不肯做研究功夫,几乎连日本字都不愿意看,日本话都不愿意听,日本人都不愿意见,这真叫做‘思想上闭关自守、‘智识上的义和团了。”进行了一番“中日对视”后,许骥作结道:“比比看,我们中国人,还真好笑。”

“北一辉这个人物很复杂,不宜轻易置评。”中国传媒大学国际传播研究中心副教授刘建平曾先后留学于日本国立宇都宫大学和早稻田大学,近年曾长时间访学日本,据其介绍:“日本的中国学战前被称为‘支那学,对中国古文献研究有很深的造诣。由于日本战败,偏重于中国古代史研究的‘支那学衰落。战后日本的中国研究以社会科学特别是政治学分析中国近代史、现代史、革命史为显学,其水平至少不低于欧美而且受到欧美学者的重视。”一个例证是,由R.麦克法夸尔和费正清主编的《剑桥中华人民共和国史》上卷中的第六章,即由东京外国语大学教授中嶋岭雄执笔。

“严格说来,清末民初现代中国学术诞生,民国时期在贫困、战争的恶劣生存环境下有着艰难的发展;但到了1949年之后,学术就因屡次政治运动而窒息了。中国学术在上世纪80年代有所复苏,但大环境并没有改变,所以到上世纪90年代,回避问题、脱离实证、低水平重复、国内外抄袭之类的假冒伪劣化就泛滥起来,中国社会的知识生产的假冒伪劣化在很大程度上与物质生产的假冒伪劣化是同步的。” 刘建平进一步分析道,“所谓学术意义上的‘中日对视根本谈不上,国人连自己的历史都弄得不太明白或不敢弄明白,哪有能力和信心去研究别人?所以,国人对日本,大致是要么盲目吹捧要么闭眼谩骂”,“国内的历史研究的主流基本上还处于大事记、阶级斗争史或权力斗争史、文明灿烂史或厚黑史的水平,日本学者的研究已经上升到社会科学的概念化、体系化水平了。”

刘建平强调,“留学经历和国际关系研究训练”有助于深入了解日本,但他也认为,“无论如何,引进和翻译(“中国的历史”这样的日本学者作品)有利于中国学者学习知识和方法论,有利于中国读者开阔眼界和自我认识。”endprint