中国制造业的劳动报酬增长与劳动生产率提高:关系、趋势及实现路径

● 钱诚 马宁

近年来,党和政府的一系列文件①提出,“要努力实现居民收入增长和经济发展同步,劳动报酬增长和劳动生产率提高同步”(简称“两同步”),这项要求的提出是对20世纪以来我国工资分配领域中“两低于”原则的重大方向性调整,也将成为未来一段时期内调整我国收入分配格局的重要指导原则。

需要指出,实现“劳动报酬增长与劳动生产率提高同步”②,事关制造业30多万家企业和8000多万工薪劳动者。③但我国制造业企业面临着土地、能源、环保、原材料和劳动力等要素成本不断上涨的局面,一些中小、小微型企业应对各种要素成本上涨的能力本来就较弱,如果硬性遵照“同步提高”的要求,那么生产经营就会面临更大的困难。因此,有必要在深化收入分配改革和应对劳动力成本上涨的当下,研究制造业劳动报酬增长与劳动生产率提高的关系问题。

本文首先从理论上分析了劳动报酬增长与劳动生产率提高之间的关系,其次运用1996-2013年《中国统计年鉴》的数据比较了近二十年间我国制造业劳动报酬和劳动生产率实际变化情况,实证分析了二者之间的相互关系,并在此基础上提出制造业实现“同步提高”路径选择④。

一、文献梳理

国外学者对劳动报酬(工资)与劳动生产率关系的研究结论并不一致,大部分实证分析结果显示二者具有某种程度的相关性,其中,Jefferson和Rawski(2000)研究发现,在不同所有制企业之间,工资的形成与水平,以及与劳动生产率之间的关系等存在着明显的差异;Akerlof(2001)指出,企业通过设定一个相对较低的工作标准,使工人容易达到标准,获得更高的工资,而工人也会以提高努力程度作为回报,工人在与企业的交易中采用互赠礼物的方式。Murphy(2003)利用雇员——雇主面板数据的实证分析显示,公司内部的工资差异与劳动生产率正相关;Liu和Sakamoto(2005)研究了在中国台湾省手工业中相对低廉的工资和效益工资对劳动生产率的影响,研究发现效益工资对劳动生产率并没有纯粹的正效应,工资结构对劳动生产率有重要影响;Seguino(2007)从外国直接投资对工资和生产率影响的角度,分析了工资和生产率的相互关系,认为工资和生产率增长率之间有一种潜在的正效应。综合来看,经济学界大部分成果认为劳动报酬与劳动生产率之间具有显著相关关系,而至于这种相关关系以线性函数还是分段函数呈现,可能要依据不同国家(地区)、行业和时期的具体情况。

对于中国制造业劳动报酬增长与劳动生产率提高的研究,首先基于二者之间的变化趋势,国内许多经济学家对这一问题给予了较多关注,Szirmai、柏满迎和任若恩(2002)发现1990年以来制造业劳动生产率确实经历了比工资水平更为快速的增长,仅在1998和1999两年落后于工资水平的增速;卢锋(2006)在Szirmai等(2002)研究基础上,发现1991-2004年间中国制造业的劳动生产率年均增长率达到13.1%,高于同期人均GDP和工资的增速;曲玥和都阳(2009)通过对2000-2007年中国规模以上制造业企业数据的测算,发现劳动报酬8年增长了91.72%,边际劳产率增长了292.61%,劳动报酬增速远低于劳产率增速;陈维佳和伍晓鹰(2009)的研究结果发现,在总量层面上,劳动生产率的增长通常比平均劳动者报酬的增长快,因此导致中国所有地区的单位劳动力成本显著下降;张军和刘晓峰(2012)利用国家统计局1998-2007年间对国有及规模以上非国有制造业企业的调查数据,发现中国制造业企业的劳动生产率都在较大程度上高于其工资水平,并且两者之间的差距有随时间扩大的趋势。

总体来看,至少截至“十一五”末期,以制造业为代表的部分行业劳动报酬尽管取得了较大幅度的增长,但同期劳动生产率增速更快。因此,实际上劳动生产率是快于劳动报酬增长的。劳动生产率代表“做大蛋糕”的能力,而劳动报酬意味着劳动要素参与“分蛋糕”的能力,从这一关系看,劳动报酬所得实际相对下降了。

二、劳动报酬与劳动生产率关系的理论分析

通过文献回顾,我们基本理清了我国制造业劳动报酬与劳动生产率相关研究概况,紧接着,我们需要回答一个关键问题:制造业劳动报酬与劳动生产率之间是什么关系?直观来看,劳动生产率是衡量劳动贡献的一个指标,劳动生产率提高意味着劳动贡献增加,相应的,按照按劳分配的原则,劳动报酬就要增加。反过来,在其他条件不变的情况下,劳动报酬增加,一般而言劳动者的工作积极性就会提高,相应的,劳动生产率也会提高。因此,二者是相辅相成的关系。

但是劳动生产率的提高是一个很复杂的问题,它既是劳动者绩效的体现,同时也包含很多非劳动因素。不能简单认为,劳动生产率的提高完全是因为劳动者更努力或者能力更强,技术设备、工艺流程、管理水平等都可能引起劳动生产率的提高。反过来讲,如果其他生产经营条件得不到改善,即便是劳动者再努力,或者劳动报酬增加,劳动生产率也未必提高。因此,劳动生产率与劳动报酬之间并不是决定与被决定的关系。另外,从经济活动环节看,劳动效率是生产过程中要解决的问题,劳动报酬多少则是分配问题,生产效率提高多少,与分配份额增减并无必然联系,在现实中,也可以看到很多企业并没有将劳动生产率作为员工付薪的依据。因此,严格说二者之间并不存在因果关系。

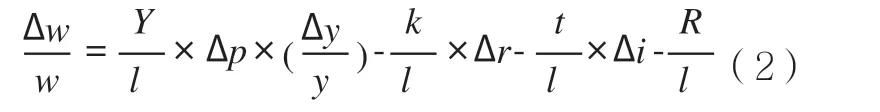

对于二者之间的关系,我们以柯布-道格拉斯(Cobb-Douglas)函数为基础,假设市场是完全竞争的,生产全部用于分配,基于利润、收入与成本的关系,并假设在企业各要素投入量不变的情况下,工资增长率的方程为:

其中,w表示工资、Y表示总产出、p表示制造业产出品价格、l表示劳动量,r和k分别表示利率和资本量,i和t分别表示税率和税收量,R表示利润。

该公式表明,工资增长率与人均产出、产品价格变化、劳动生产率变化等生产性因素正相关,与人均资本、利率变动率、人均税收量、税率变动率和人均利润等分配性因素负相关。

另外,基于剩余价值理论、边际工资理论、谈判工资理论以及效率工资理论,我们发现影响劳动报酬增长与劳动生产率提高的共性因素有制造业企业投资水平、技术水平、管理水平、人力资本水平、所在地区、企业规模和所有制等因素有关。正是这些因素的同步变化,才引起劳动报酬与劳动生产率同步变化,但是,由于影响机制和程度不同,二者变化程度不同,而且二者之间虽然也存在相互影响,但影响程度也不尽相同。我们会在实证分析部分具体考察二者之间的影响程度。

三、我国制造业劳动报酬与劳动生产率变化的实证分析

本文实证分析分为两个部分:一是从时间维度,运用国家统计局《中国统计年鉴》的数据,纵向比较我国制造业劳动报酬增长与劳动生产率提高的情况,分别从名义量和实际量两个方面进行考察;二是运用横截面数据分析劳动报酬与劳动生产率之间的关系。

(一)劳动报酬增长与劳动生产率提高的趋势比较

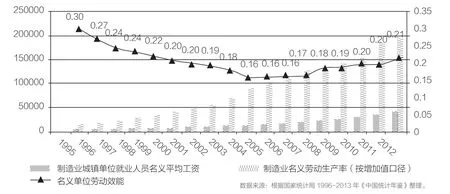

通过比较制造业工资与劳动生产率的水平可以发现,平均工资与劳动生产率之比基本维持在20%左右。从水平变化情况看,由图1所示,近二十年来制造业劳动生产率出现了较快增长,2012年的水平是1995年的11倍,相比而言,制造业工资增长相对较慢,二十年间仅增加了7倍。以2005年为分水岭,之前工资与劳动生产率的差距越来越大,之后一段时期内基本维持在0.2以下。从水平情况看,可以认为工资与劳动生产率是同步增长的,至少可以认为二者实现了同方向的增长,因为自1995年以来工资和劳动生产率没有出现水平下降的情况。

增速方面,1995年以来制造业名义工资年均增长13.06%,制造业名义劳动生产率年均增长15.3%。1995年以来制造业工资与劳动生产率的增长对比可以分为两个阶段:1995年至2004年,制造业名义工资增速低于名义劳动生产率增速,期间劳动生产率增速最高达到30.83%,比工资增速高18个百分点;2004年之后,制造业工资仍维持两位数增长,而劳动生产率增速降低,个别年份出现个位数增长,期间工资增长快于劳动生产率增长,2008年工资增速甚至超过劳动生产率增速11个百分点。根据图2,从趋势上来看,工资和劳动生产率的增速变化在大多数年份(2003年和2009除外)是同步的,只是二者之间的快慢自2004年出现了交替。

图 1 1995-2012年制造业名义平均工资与名义劳动生产率水平变化趋势

图2 1995-2012年制造业名义工资和名义劳动生产率增速情况对比

以1978年为基数调整后的制造业实际工资和实际劳动生产率都出现了“缩水”,近二十年来实际劳动生产率水平变化也大于实际工资水平的变化,2012年实际劳动生产率是1995年的8.8倍,实际工资是1995年的5.6倍,而且绝对差距也在扩大,1995年二者相差4419元,2012年绝对值相差达到41717元。1995年至2012年,制造业实际工资年均增速为10.61%,制造业实际劳动生产率年均增速为13.64%。也是以2004年为拐点,之前的实际劳动生产率增速快于实际工资增速,之后的实际劳动生产率增速慢于实际工资增速。

(二)制造业劳动报酬与劳动生产率关系的实证分析

为了验证制造业工资与劳动生产率之间的关系,我们分别建立两个方程:一是劳动生产率对工资影响的方程,二是工资对劳动生产率影响的方程。在两个方程的回归分析中,又分为两步:第一步是不考虑其他因素,单独考察二者之间的关系,第二步是加入控制变量后考察二者之间的关系。

我们使用的数据来自《中国工业企业数据库》,目前,该数据库最新数据已经更新到2011年,2011年该数据库样本涵盖了工业企业样本数据58.6万条,涵盖了采掘业、制造业、电力、燃气和水的生产和供应业等门类⑤。其中,我们根据行业代码提取制造业数据51万余条。由于我们重点考察的是制造业企业工资与劳动生产率的影响因素,因此主要使用2011年的横截面数据,经过整理得到可用数据45.5万条⑥。

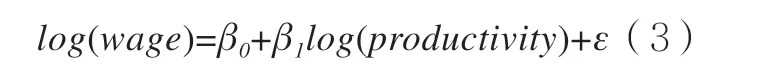

为了验证劳动生产率对工资的影响,我们首先建立二者的一元线性回归方程:

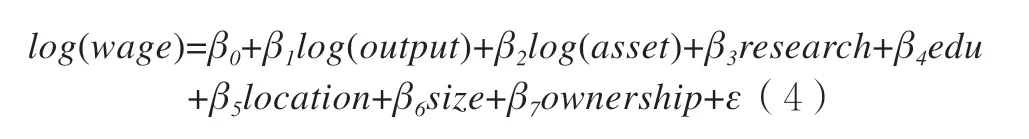

其中,wage表示制造业平均工资,productivity表示制造业劳动生产率。制造业平均工资由制造业企业应付工资总额与行业平均人数相除得到,制造业劳动生产率由工业增加值除以行业平均人数得到。为了消除非线性和体现增长,分别对工资和劳动生产率取对数。在不考虑其他因素的情况下,这一方程可以简单的说明劳动生产率对工资的影响。在此基础上,我们根据变量的数据可得性引入一系列控制变量,得到多元回归方程:

其中,output表示劳动生产率,由工业增加值除以行业平均人数得到。asset表示企业投资规模,由企业人均总资产为代理变量。research表示企业研发经费,代表企业技术进步。edu表示企业培训经费投入,代表企业人力资本水平。location表示企业所在地区,为以省份代码代表的虚拟变量。size表示企业规模,是以规模代码表示的虚拟变量。ownership表示企业所有制,是企业所有制代码代表的虚拟变量。

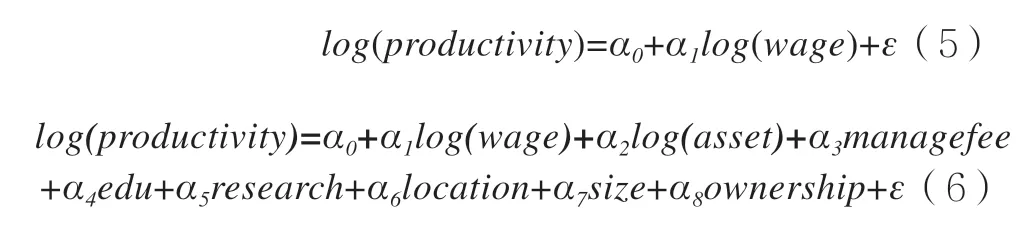

同样,我们针对劳动报酬增长对劳动生产率提高的影响,分别建立一元线性回归方程和多元回归方程如下:

其中,productivity代表制造业劳动生产率,wage表示制造业平均工资,asset表示代表人均资产,managefee代表人均管理费用,表示企业的管理水平,企业管理水平越高,人均管理费用越低。edu和research分别代表企业人力资本和技术进步,企业培训经费和研发投入作为其代理变量。location、size和ownership分别为企业所在地区、企业规模和所有制的虚拟变量。

由Eviews7.0得到回归结果(见表1),上述方程均通过F检验,各项系数通过t检验,其中,系数均在99%水平上显著。

根据公式3和4的结果,在不添加控制变量的情况下,制造业劳动生产率每增加1单位,工资增加0.29个单位。从生产与分配的角度看,劳动产出的约30%分配给劳动者,而其他70%由其他要素获得,这也证实了劳动生产率的提升是诸多生产要素共同作用的结果。在考虑人均资产、技术、人力资本、地区、所有制和企业规模的情况下,制造业劳动生产率每增加1单位,工资增加0.27单位。工资增长与人均资产、企业研发、培训有正相关关系,由于很多制造业企业(尤其是规模较小的样本企业)研发经费和培训经费为0,因此在方程中相关系数较小。几组虚拟变量的结果表明,发达地区(地区代码较小)比欠发达地区(地区代码较大),规模以上比规模以下,外资私有企业比国有企业的劳动生产率对工资影响更大。

根据公式5和6,在不添加控制变量的情况下,制造业工资每增加1单位,劳动生产率增加0.97单位,可见工资对劳动生产率的提升具有显著作用。结合企业生产经营的实际情况,也可以印证劳动者的投入产出弹性非常高。在考虑人均资产、管理水平、技术、人力资本、地区、所有制和企业规模的情况下,制造业平均工资每增加1单位,劳动生产率增加0.61个单位。在增加了其他解释变量的情况下,二者之间的相关性有所减弱,但这一系数仍可以说明工资增长对劳动生产率提升的作用很明显。从其他变量与劳动生产率的关系看,人均资产、人力资本和人均管理费用与劳动生产率有正相关关系,而企业研发投入则显示为负相关,这一结果与理论相悖,其原因很可能是样本企业中很多研发费用为0,影响了回归结果,这也表明当前我国制造业整体研发水平较低。几组虚拟变量的结果表明,在中西部地区、规模以下企业和外资、私有企业中,工资对劳动生产率影响更大。

表1 回归结果

四、我国制造业劳动报酬与劳动生产率同步提高的实现路径

制造业实现同步提高的路径应以“产业升级-技术进步-人力资本提升-劳动生产率和劳动报酬共同提高”为主线,同时考虑兼顾企业、劳动者和社会等多方主体,尤其要避免劳资双方出现零和博弈,在同步提高过程中维护各方利益。在产业升级主线下,配合产业转移这一辅线,可以以沿海地区的高端制造业为龙头,带动内陆地区实现产业协同发展,同时,实现各地区工资和劳动生产率的提高。围绕上述路径,实现同步提高的具体路径可以分为以下四步:

一是通过产业升级引致技术进步需求。结合我国要素资源比较优势,追求适合我国制造业特点的自主创新和技术进步模式。地处我国沿海发达地区的制造业企业是该步骤的主要力量,随着沿海发达地区的制造业产业升级,该地区的制造业企业开始大规模使用更先进的设备,劳动力需求开始下降,企业对劳动力知识和技能要求开始提高,产业升级后的企业愿意支付给高素质工人更高的工资,并提供更高层次的培训,目的是提高企业的劳动生产率。这一过程也是筛选劳动力的阶段,高素质劳动者留下来创造更多产值,低端劳动力有的被挤出转移到次发达地区或本地其他劳动密集型行业,有的通过追加人力资本投资进入高端劳动力市场。

二是产业梯度转移带动区域协调发展。在成本推动和技术带动情况下,产业以梯度和雁阵模式向次发达地区转移。地处中西部和内陆地区的制造业是该阶段的主要力量,在沿海发达地区发展高端制造业的同时,中低端制造业和配套产业开始转移,寻找劳动力成本、土地成本、资本成本更低的地区,这些企业转向内陆后吸引了中低端劳动力内迁。以重庆、西安和成都周边产业园为例,曾经外出打工的本省农民工有回流的趋势。转向内陆的制造业企业一方面提升了当地技术水平,另一方面推动了当地生活成本,相对原来,企业的劳动生产率和工资水平也得到大幅提高。欠发达地区凭借产业转移的契机,在发挥比较优势的同时带动内陆地区发展。

三是技术进步驱动“需求型人力资本投资”。劳动生产率的提高,一个重要前提是劳动者人力资本水平的提升,在我国现阶段固定资产投资和融资相对容易,但提升劳动者素质是一个相对缓慢的过程,需要几年、十几年甚至一代人的时间,在这个阶段,尤其要注意人力资本投资驱动机制的问题。过去,基础教育和职业技能培训主要由政府提供,政府为了推动劳动者素质的提高,办了很多职业学校甚至免费提供入学机会,但职业院校入学人数仍连年下降。究其原因在于劳动力供给一方投资需求不足,其原因在于人力资本投资回报没有得到体现,因此“供给驱动型人力资本投资”往往造成资源配置不充分。提高制造业企业人力资本水平,需要转换视角,采用 “需求驱动型人力资本投资”,通过给技术岗位更高的工资来提高高技能工人的人力资本回报率,作为理性的个体为追求更高的工资,会自发追加人力资本投资,使自己满足企业用人需求。

四是通过人力资本提升推动实现“同步提高”。产业升级推动的人力资本提升只是工资和劳动生产率提高的必要条件,真正实现同步提高还需要形成企业和劳动者之间的协商机制。在这一阶段,制造业企业可以借鉴福特汽车公司上世纪初推行效率工资的做法,通过签订绩效任务书和工资协议等方式,兑现劳动生产率提高和工资增长的契约。

上述思路主要考虑了产业升级和产业转移两条线,从产业集群角度,由于制造业上下游价值链较长,在产业升级的过程中,以高端制造业为核心的各配套行业也会得到发展,其中劳动生产率也会呈现梯度提高的特点,而工资在产业集群的带动下也会得到相应的提高。经过上述路径,我国制造业在一定程度上重复了美国上世纪制造业发展的道路,具体而言,实现劳动报酬和劳动生产率的同步提高,完全可以借鉴“福特模式”,通过工资与劳动生产率之间的良性循环,达到劳资双方共赢的效果。

注 释

① 国家“十二五”规划纲要正式提出“两同步”原则,之后,党的十八大报告、十八届三中全会《决定》以及国务院《关于深化收入分配制度改革的若干意见》中均提出了实现“两同步”的要求。

② 本文的“劳动报酬”是指工资,即城镇单位就业人员平均每人所得的以货币形式表现的劳动报酬。本文所指的“劳动生产率”是人均投入产出,其中,投入是指“制造业从业人员年平均人数”,产出是指“制造业工业增加值”。另外,本文中所提到的“单位劳动效能”是指制造业工资与劳动生产率的比,既包括水平比也包括增速比。

③ 根据《中国高技术产业统计年鉴2012》的数据,截至2011年,我国制造业企业数达到301489户,年均从业人数达到8054万人。

④ 路径选择的思路参考厉以宁的有关论述,参见《中国经济双重转型之路》,北京:中国人民大学出版社,2013年11月第1版,第256页。

⑤ 对该数据库更详细的讨论可参见聂辉华,江艇等人《中国工业企业数据库的使用现状和潜在问题》,世界经济,2012年第5期,第142-158页。

⑥ 数据整理主要做了如下工作:一是筛除了信息为null的数据;二是筛除了资产总计、主营业务收入、工资总额填写为0的数据;三是筛除了年平均工资低于5000元的数据。

1.蔡 、王德文、曲:《中国产业升级的大国雁阵模型分析》,载《经济研究》,2009年第9期,第4–14页。

2.陈维佳、伍晓鹰、B.范阿克:《是成本上升还是生产率提高?测算中国省际制造业竞争力》,载伍晓鹰、许宪春等主编:《经济增长、生产率与收入分配》,北京大学出版社,2011年版,第103–130页。

3.都阳、曲 :《劳动报酬、劳动生产率与劳动力成本优势——对2000–2007年中国制造业企业的经验研究》,载《中国工业经济》,2009年第5期,第25-35页。

4.卢锋:《我国劳动生产率增长及国际比较(1978–004)》,北京大学中国经济研究中心讨论稿(No.C2006004),2006年,第1–8页。

5.卢锋:《我国工资与劳动力成本变动及国际比较(1978–2004)》,北京大学中国经济研究中心讨论稿 (No.C2006008),2006年,第1–54页。

6.李平、宫旭红、张庆昌:《工资上涨促进劳动生产率提升:存在性及门槛效应研究》,载《山东大学学报(社会科学版)》,2010年第9期,第82–90页。

7.涂正革、肖耿:《中国工业增长模式的转变--大中型企业劳动生产率的非参数生产前沿动态分析》,载《管理世界》,2006年第10期,第57-67页。

8.Szirmal、柏满迎、任若恩:《中国制造业劳动生产率:1980–1999》,载《经济学(季刊)》,2002年第3期,第15–25页。

9.姚先国、曾国华:《劳动力成本对地区劳动生产率的影响研究》,载《浙江大学学报(人文社会科学版)》,2012年第9期,第135–143页。

10.张军、刘晓峰:《工资与劳动生产率的关联:模式与解释》,载《哈尔滨工业大学学报(社会科学版)》,2012年第3期,第89–99页。

11.Akerlof,GA and Yellen,JL.Efficiency Wage Model of the Labor Market.New York:Cambridge University Press.1986.

12.Jefferson G,Rawski T.Ownership,Productivity Change,and Financial Performance in Chinese Industry.Journal of Comparative Economics,2000,28 (4) :786-813.

13.Liu,J.and A.Sakamoto.Relative Deprivation,Effciency Wages,and Labor Productivity in Taiwanese Manufacturing Industries.Research in Social Stratification and Mobility,2005,(23):35-56.

14.Oded Izraeli,Murphy J.The effect of industrial diversity on state unemployment rate and per capita income.The Annals of Regional Science,2003,37(2):1-14.

15.Seguino,S.Is More Mobility Good? Firm Mobility and the Low Wage-low Productivity Trap.Struc-tural Change and Economic Dynamics,2007,(3):67-89.