凌家滩遗址防御体系及其社会意义之蠡测

刘松林

(含山县文物管理局,安徽 含山 238100)

凌家滩遗址防御体系及其社会意义之蠡测

刘松林

(含山县文物管理局,安徽 含山 238100)

凌家滩遗址具有天然与人工防御体系,早期利用“后枕太湖山,东、西、南三面环水”地理形势进行防御。随着气候、地质等条件的变化,岗地两侧大片水域渐退、缓慢成陆,加之聚落人口的增多,故居住范围向岗地两侧滩地拓展,由此带来了天然防御功能的消退,于是凌家滩先民便开挖环壕,以强化其防御能力。作为新石器晚期聚落遗址,其防御体系具有一定的社会意义,处于大规模环壕与城墙转变的过渡节点上,与社会结构形态演变相关联,在当时社会条件下较多存在,具有普遍之意。

凌家滩遗址;防御体系;环壕;城址;社会意义

1 前言

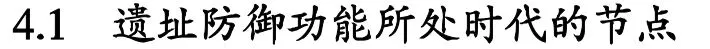

凌家滩遗址位于太湖山支岗南麓,其南临裕溪河,北枕太湖山,面积约160平方公里。从198 5年起,安徽省考古所对该遗址进行了多次调查、勘探与发掘,揭露出大量的重要遗迹,其中有祭坛、墓地、约3000平方米的红烧土块建筑遗迹、大型圆弧形红烧土块遗迹、规模较大的环壕及居住区等。祭坛、墓地处于遗址最高处,南可俯视居住区及裕溪河。居住区分布于裕溪河北岸,呈东西条带状分布,遗迹甚为丰富。特别近河岸边,堆积较厚,似有叠压、打破关系,且方向与裕溪河平行。勘探及试掘表明,环壕为不规则形,东西两侧处于圩区,中间居于高岗,且两端对接裕溪河,从而形成一环抱居住区的聚落环壕。高岗段环壕外侧为祭坛与墓地。因此,从遗址周边的地理形势、环壕功能等方面来观察,这一规模宏大的聚落群定有其防御外族及野兽袭扰的设施体系。笔者下文试就此进行初步分析,不妥之处祈请方家指正。

2 从地理形势角度看遗址的防御功能

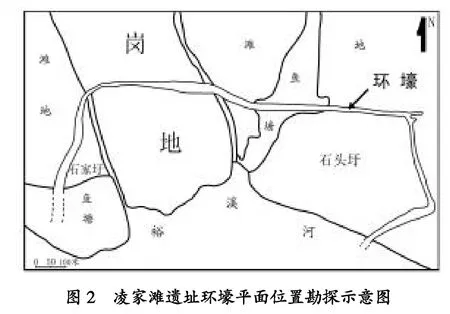

从《巢湖凌家滩遗址古人类活动地理环境特征》[1]一文可以得知,凌家滩时期之初 (距今约5800年前),该处地理条件较为特殊,即太湖山南伸出多个支岗,呈“手指”状分布,支岗之间均为大片低洼水域地。凌家滩遗址便居于其中一支岗南麓,即现在的长岗南麓,其后枕太湖山,东、西、南三面为大片低洼水域(图1),由此可见其地势显要,堪称当时的“风水宝地”。现从地理形势角度分析其防御功能。

其一,高山对外族入侵有阻隔作用。凌家滩时期,社会生产力较为低下,人们所使用的砍伐工具多为石器,如石斧、石锛、石凿之类,试想要越过海拔441米的太湖山,是多么的艰辛。其次,三面环水的形势,在当时更是天然的防御屏障。因此,笔者认为在这相对封闭地理空间内,应具有较强的天然防御功能。

其二,通过前几次的调查、勘探及发掘,发现凌家滩遗址周边具有较为丰富的小型聚落遗址,如韦岗、小田、田王、李岗、钱墩、乌龟墩等遗址,且对其呈拱卫之势,地理条件及文化面貌一致,即均为凌家滩文化的一部分。从广义上来看,这些聚落遗址均处于一相对封闭的地理空间内,即南临裕溪河、北枕太湖山、西近东关土山、东靠含漕公路。且在此空间内,众多的小型聚落以凌家滩遗址为核心,从而既对其形成一定的防御作用,又产生了一定的等级差别。

3 从社会形态及聚落规模角度来看遗址的防御功能

凌家滩时期之初,其先人居于支岗南麓、临近河岸,随着社会生产力的不断发展,出现了先进的玉石工艺、发达的稻作农业及四通八达的水域交互网,从而使得聚落规模加大、人口增多。加之气候、地质等地理条件的变化,岗地两侧、裕溪河北岸大片水域渐退,且缓慢形成滩地,人口便向滩地拓展,由此产生了一个社会问题,即水域成陆后自然防御功能的减退。因此,人们为了对其聚落加固防御,于是在居住区东、西、北三面开挖壕沟,南面与裕溪河接通,其规模较大,平均宽约30米,局部深浅不同,如岗地处最深可达10米,两侧圩区深约2.5米(图2)。由此可见挖壕土方量极大,试想当时若不存在掌握最大的神权、军权聚落首领及巫师,怎能组织大规模的平民建造如此浩大工程,从另一侧面体现了凌家滩人口的繁盛及防御功能的重要性。

从前几次勘探情况来看,在吴庄与王洼交界处发现一早期沟渠,其西接裕溪河,东边为大片水域。是否为凌家滩遗址外壕,暂不能定。但从其形制、规模来看,该沟渠宽与壕沟相当,岗地段亦较深,且位于地势高差达8米左右的两村交界处,完全具有野兽、外族入侵的防御功能。另在环壕与早期沟渠之间区域进行勘探,结果表明两沟间存在零散的居住遗迹,但与环壕内居住遗迹相比,较为零散且规模小,反映出凌家滩先民居住范围的拓展是从南至北,即由壕内向壕外延伸至早期沟渠,但居住址中心未变,仍处于壕内,因此,可以认为凌家滩遗址具有“双重壕沟”防御之功能。

4 遗址防御功能的社会意义

新石器早中期 (约公元前7000年~前5000年),由于生产力发展水平相对低下,农耕技术得到初步发展,聚落的分布密度及规模均相对较小,战争还不怎么频繁,故其防御体系较为原始,多利用地理形势进行防御,环壕发现不多,且规模较小,防御功能较差,多起界沟之作用。其宽度多在1~2.6米之间,深度往往也比较有限。按年代序列,凌家滩遗址防御功能不在此段。

新石器时代晚期(约公元前5000年~前3000年),许多环壕规模不断增大,其性质更倾向于防御,如安徽蒙城尉迟寺大汶口文化晚期聚落遗址的特大型壕沟宽度已达29.5~31.0米[2],这与凌家滩遗址环壕的宽度相当。深度亦进一步加大,如西安半坡聚落的大围沟(外壕)深5~6米[3],凌家滩遗址勘探结果表明环壕(岗地段)深达7米左右,上述情况均说明通过加大壕沟的宽度及深度来提高聚落的防御效果。从防御功能角度及年代序列来看,凌家滩当属此段偏后。

铜石并用时代(约公元前3000年~前2000年),随着战争的发展及其残酷性的不断加剧,以壕沟为主的防御体系演变为以城墙为主的防御体系,且后来城墙形制亦发生了较大变化,即由圆形为主的发展演变成长方形或方形为主,而这种变化似乎更多地体现着社会集团规模的扩大和社会组织结构的一些重大变化[4]。《聚落群聚形态视野下的长江中游史前城址分类研究》[5]一文虽未论及城址形制的变化,但提及城址的规模与社会结构形态的演变切切相关,其历史意义首先是史前血缘社会的重组与融合,是长江中游史前晚期社会变革的主流,从而促使文明古国的出现。凌家滩遗址防御功能包括天然与人工两方面,即天然防御依据“北枕太湖山,东、西、南三面环水”的地理形势,而人工防御-环壕则是在随着当时社会生产力的发展、人口规模的增大及战争频繁所形成,其防御体系当处于壕沟与城墙防御之过渡节点,且与社会处于大变革时期、分工细化、等级差别较大相对应,从而使得最为先进的凌家滩文化成为文明古国的先声,且率先出现文明曙光。

新石器晚期,凌家滩遗址稻作农业较为发达,其先民过着稳定的定居生活,且对农耕土地的依赖性较强,从而显示出土地的重要性,由此促使其把捍卫领地作为首要任务。然凌家滩遗址天然防御功能受气候、地质等条件的影响消退,于是便开挖了环壕,其目的虽存在排水、界沟之功能,但主要目的应是增强防御功能。这正是农业文明所带来的重大变化,甚或有学者把农业阶段视为人类文明的“第一次浪潮”[6],由此便带来了较多新石器晚期农业聚落开挖大规模环壕以防御其领地。

凌家滩遗址防御功能较为多样,早期利用地理形势防御,即“后依太湖山、三面临水”之格局,形成特有的自然屏障。随着时间的推移,岗地两侧圩区水域渐退及人口增多,从而使得居住范围向岗地两圩区滩地拓展,其东西两面天然屏障渐失。为了提升聚落防御功能,便在聚落周围开挖人工防御设施-环壕。然随着人口进一步增多,在环壕外出现零星的、小范围居住遗迹,从而出现了早期沟渠,其防御功能进一步增强,似“双重壕沟”之防御。这在同时期文化亦是存在的,如半坡遗址便出现了双重环壕防御设施,内外壕间有一定的居住遗迹[7];再如日本弥生时代发现较多的双重环壕,防御功能较强,虽时代甚晚,但却是农耕文化开始发生、发展的时期,其文化是从我国东北经朝鲜传播过去的[8],与我国新石器时代晚期双重环壕具有一定的相似性及可比性[9]。再者,在遗址周边相对封闭的区域内,有众多中小型聚落遗址对其呈拱卫之势,便起到一定的防御作用,由上可见凌家滩遗址具备一定的防御体系,且不同时期侧重点不同。

从时代大背景来看,凌家滩遗址防御体系的变化当与社会结构形态演变有关,即新石器时代早中期,聚落分布较少,规模较小,其防御体系单一,一般多以自然防御为主,即利用山川形势作为天然屏障,即便存有壕沟,亦大多为小规模,其性质以界沟为主,防御功能较弱,这种情形与其较为单一的社会结构形态是相对应的,即聚落间冲突少见,社会处于原始状态,如《中国东北先史环壕聚落的演变与传播》[8]一文便提及东北兴隆洼文化时期环壕较浅,不足以进行防御,其主要功能起界沟之作用。与兴隆洼文化年代相当的后李文化小荆山环壕为圆角三角形,其人工挖沟宽4~6米,利用的自然冲沟宽19~40米,虽然存在一定防御功能,但与后期大规模的环壕仍不可同日而语,其作用应与界沟有较大关联,如壕沟外侧西北部为墓地便可为证[10]。到了新石器晚期,社会处于大变革时期,聚落分布较多,规模有大小之分,且出现等级差别,农耕水平较高,对土地的需求愈加重要,从而引发频繁冲突,加之天然屏障已难以维持聚落之安全,大规模防御性环壕便由此产生,凌家滩遗址环壕产生便与此相关。像这种情形比比皆是,如陕西高陵杨官寨遗址发现一庙底沟文化聚落环壕,其宽9~13米,深2~4米,具有较强的防御功能,凸显出遗址在当时聚落群中的特殊地位[11]。半坡遗址居住区内的二重环壕结构及哨所的出现,反映其防御功能进一步加强,从另一个侧面体现了仰韶文化时期的社会结构[8]。新石器时代末期,随着社会结构形态复杂化,等级差别进一步拉大,从而出现了贵族特权阶层,如巫师、军(王)权首领等,聚落间利益冲突较为频繁,仅仅依靠天然屏障及人工环壕进行防御,已远远不够,如应对防御远射或投掷类武器的袭击,即便在环壕边使用辅助设施-栅栏等,亦未能完全应对外族或野兽的入侵。随着社会发展及人类思想的进步,发现因开挖环壕产生的土方可以就近置于沟边,从而起到一定的防御之效,这便是城墙的雏形。如尉迟寺聚落壕沟内侧深3.5米,而外侧仅深1.2米,便是一例。

凌家滩遗址防御体系是天然与人工的有机结合,这种情形在新石器时代是较为多见的,这里就不一一列举。其原因是当时社会生产力发展水平相对低下,人类认识与改造自然的能力受限所造成,故早期防御体系多与自然条件有关,即便开挖环壕,亦多位于水域或河道之处,从而形成早期特有的防御体系。后来随着生产力的发展,社会文明化程度提高,人类改造自然的能力大大增强,从而形成以城墙为主体的防御体系,且城垣做工愈加精细,存在着从地面起建到挖槽筑基、从夯土堆筑到夯土版筑的技术发展历程[12]仍至后期出现了城墙马面等防御设施,这与自然防御的能力大大消弱有关。

[1]王心源,吴立.巢湖凌家滩遗址古人类活动的地理环境特征[J].地理研究,2009,(5):1209-1214.

[2]梁中合.尉迟寺聚落遗址发掘成果累累[N].中国文物报,1995-07-10.

[3]中国科学院考古研究所等.西安半坡[M].北京:文物出版社,1963.

[4]钱耀鹏.中国史前防御设施的社会意义考察[J].华夏考古,2003,(3):45-47.

[5]裴安平.聚落群聚形态视野下的长江中游史前城址分类研究[J].考古,2011,(4):50-59.

[6](英)柴尔德著,周进楷译.远古文化史·第七章[M].北京:中华书局,1958.

[7]钱耀鹏.关于半坡遗址的环壕与哨所—半坡聚落形态考察之一[J].考古,1998,(2):45-52.

[8]朱永刚.中国东北先史环壕聚落的演变与传播[J].华夏考古,2003,(1):32-41.

[9]钱耀鹏.日本学者关于环壕聚落的研究[J].考古与文物,2002,(4):58-67.

[10]山东省文物考古研究所、章丘市博物馆.山东章丘市小荆山后李文化环壕聚落勘探报告[J].华夏考古,2003,(3):3-11.

[11]陕西省考古研究院.陕西高陵杨官寨遗址发掘简报[J].考古与文物,2011,(6):16-32.

[12]钱耀鹏.简论中国古代“城”的起源问题[J].新疆文物,1995,(3):71-74.

ON THE DEFENSE SYSTEM OF LINGJIATAN RUINS AND ITS SOCIAL SIGNIFICANCE

LIU Song-lin

(Cultural Heritage Administration of Hanshan County,Hanshan Anhui 238100)

Lingjiatan ruins,with natural and artificial defense systems,early make use of“located in Taihu Hill,surrounded by water on three sides of East,West and South”to show the geographical situation of defense.With the changes of climate and geological conditions,slowly moving back of water on both sides of the land and a dramatic increase of settlement population,the living area extends to the beach land of both sides of the land,resulting in the extinction of natural defense function,so the Lingjiatan ancestors will dig moats to strengthen its defense capabilities. As the late Neolithic settlement sites,its defense system has the certain social significance.In a transition node of large-scale moats and walls changing,its defense system is associated with the evolution of social structure and has more universal meanings.

Lingjiatan ruins;defense system;moat;city ruins;social significance

K878.3

A

1672-2868(2014)05-0005-04

责任编辑:杨松水

2014-05-22

刘松林(1972-),男,江苏扬州人。含山县文物管理局(凌家滩遗址管理处),文博馆员。研究方向:凌家滩文化。