试论当代知识社会学对图书馆学理论的影响

杨晓农

试论当代知识社会学对图书馆学理论的影响

杨晓农

文章在概述知识社会学基础上,分析知识社会学视角下的知识、社会与图书馆的互动和信息交流机制,探讨知识社会学对图书馆学若干理论问题的影响。

知识社会学 图书馆学 理论研究 影响

0 引言

知识是人们在社会实践中获得的经验与认识,它反映了人们对自然界、人类社会和思维的认识程度和水平。从知识视角来看,人类社会的发展就是一个积累知识、掌握知识和运用知识、不断提升对自身认识的过程。知识作为人与社会实践互动的产物,历来都被社会学家所关注,马克思、孔德、韦伯等人都非常重视社会活动对人的知识的产生和形成所具有的重要作用,并且都进行了深刻论述。

为人们获取知识提供方法和工具是图书馆学的宗旨[1],知识组织、知识交流、知识管理、知识服务、知识导航等,这些图书馆学的基本研究内容都离不开对社会知识的研究。而知识社会学作为研究知识的本质、知识与社会关系的科学,是图书馆学重要的理论基础之一。从知识社会学视角分析知识、社会与图书馆之间的互动和信息交流,探讨当代知识社会学思潮对图书馆学的知识基础、研究对象、研究方法、知识组织与服务等理论问题的影响,是图书馆学实现理论创新的基本路径之一。

1 知识社会学及其与图书馆学其它理论基础的关系

1.1 知识社会学研究概述

知识社会学是研究思想、意识形态与社会群体、文化制度、历史情境、时代精神、民族文化心理等社会文化之间的联系,或者说是研究这些社会文化因素如何影响思想和意识形态的产生与发展。1924年,德国社会学家M·舍勒在《知识社会学的尝试》一书中首次使用了“知识社会学”的名称,标志着知识社会学的诞生。知识社会学的中心问题是知识与社会之间的关系、知识的社会整合功能等,即要理解知识的本质,就必须将知识与社会联系起来加以分析。知识是出于维护社会生活的统一性(社会知识化、知识社会化)的需要而产生出来的,通过对社会生活整体性的分析才能解释知识的本质和特征。知识社会学的发展大致经历了三个阶段。

(1)奠基时期。主要是指自启蒙运动以来,各个时期的思想家、社会学家对意识形态与社会关系的研究,代表人物有福柯、孔德、马克思、迪尔凯姆和韦伯等人。

(2)古典知识社会学时期。这一时期舍勒创建了“知识社会学”这一社会学分支,曼海姆系统地阐述了知识社会学的理论内容。由于舍勒、曼海姆继承了德国古典哲学的论证方法,内容宏大、抽象,既可以看作是哲学著作,又可以看作是社会思想的著作。

(3)科学知识社会学时期。是指20世纪七八十年代以来的知识社会学研究。这一时期从默顿对知识社会学研究范式的总结开始,把视角更多地限定于中观、甚至微观的层面,开始讨论日常知识、科学知识、艺术知识等不同领域。代表人物有伯格、拉克曼、布迪厄等。科学知识社会学阶段主要的理论研究方法是基于建构主义(constructivism)的思想,强调知识的生成是主体、客体(对象)和社会场域(field)在互动与交流基础上的不断建构[2]。

1.2 知识社会学与图书馆学其它理论基础的关联

图书馆的本质是知识的组织与服务,而图书馆学则是以图书馆为依托和映射的知识学。对知识的共同关注,使得知识社会学与图书馆学发生了关联。1957年,德国图书馆学家卡尔施泰特(Karstedt.p)把舍勒、曼海姆的“知识社会学”引入到了图书馆学。他引进了一个新概念,即“客观精神”:图书是客观精神的载体,图书馆是客观精神得以传递的场所;有了图书馆这样的社会机构,人类文化的创造和继承才有了可能。卡尔施泰特认为,“客观精神”是知识社会学的研究对象,而“知识社会学”正是图书馆学的理论基础[3]。

社会认识论也是图书馆学一个重要的理论基础。社会认识论是1952年由美国图书馆学家谢拉(S.H.Shera)和艾根(M.Egan)在《书目理论之基础》一文中提出的新概念。谢拉认为,应把知识作为整个社会组织中独立的要素,尤其是作为以书面交流为基础的知识体系加以研究。图书馆正是实现这种知识的书面交流的社会机构。谢拉认为,“社会认识论”是图书馆学的理论基础,因为它提供了人们从社会视角认识知识的途径[4]。

在图书馆学研究领域有影响的还有布鲁克斯(Brookes.B.C)提出的“知识基础论”。20世纪60年代,英国图书馆学家布鲁克斯移植波普尔(Popper.K.R)的“世界3”理论来解释图书馆学的理论基础。他认为,波普尔的第三世界理论能为图书馆的职业活动和理论研究提供帮助,因为图书馆的每一本书都包含着“客观知识”(即“世界3”),科学工作(即图书馆工作)就是发展“客观知识”。

当代的知识社会学思潮始于20世纪六七十年代,以库恩(T.Kuhn)的《科学革命的结构》(1962)、普赖斯的《大科学和小科学》(1963)、默顿的《科学社会学:理论研究与经验调查》(1975)等著作为代表。此时,知识社会学的研究重心已经由原来关注和追求的知识社会的统一性问题,转向中观和微观的知识问题。而结构功能的知识观、领域分析(社会场域)的知识观和基于中层理论的知识观等成为主流的解释方法[5]。

知识社会学和社会认识论都以知识的社会向度为研究对象,都强调知识产生、传播和应用的社会历史文化背景,但两者知识扩散的方向却恰恰相反。知识社会学由哲学的理论演绎出发(如舍勒、曼海姆等),向中观的日常知识、科学知识、艺术知识等领域(默顿的中层理论),甚至向经验性知识、特殊性的知识研究发展。当代的知识社会学越来越关注知识的生产、传播和使用,与图书馆学的知识领域日益融合。社会认识论由图书情报学家提出,用于解释知识交流中的认知问题,却被哲学和社会学吸收,上升为哲学和社会学的认识论和方法论。这两种取向的知识渗透恰恰说明在知识层面两者的统一性。而布鲁克斯利用“世界3”理论表述的“客观知识”,与卡尔施泰特的“客观精神”、谢拉的“外在知识”、库恩的“科学共同体”,以及今天我们所说的“显性知识”,都是社会知识(社会记忆)的表述形式,本质上具有统一性,都可以为图书馆学和图书馆工作找到共同的理论和实践基础。

2 当代知识社会学对图书馆学理论的影响

2.1 知识、社会与图书馆的互动与信息交流——知识社会学视角

王子舟教授认为当代图书馆学正在向知识领域转移,并宣称:“我试图站在知识论者的立场,希望图书馆学研究能在知识领域里前行,并使图书馆学成为对社会人群有益的一门科学。”[6]要达到这个目标,就必须对知识、图书馆及社会的关系进行深入的研究,揭示知识与社会的内在关联。当代的知识社会学从社会场域出发,分析了知识产生的各种条件,把问题由探究“知识是什么”引向“知识是如何产生的”,由此建构起知识的多维视角和主观、客观、中介的本体契合(Ontological Complicity)与共生关系,从而为图书馆学的知识研究提供了一个更为全面和充实的理论依据。

图书馆的本质是知识集合,集合的方式反映了图书馆对知识的选择与社会群体对知识需求的适应和匹配的关系。这个过程既是一个主体(图书馆人)选择知识的过程(图书馆依据自身掌握的知识规律,对知识的选择、分类、编目),又是一个客体参与的知识创造的过程(根据环境条件、技术条件和用户的特征等因素对组织与服务方式方法的调整),是合规律与合目的(客观因素与主观因素)的结合过程。从社会功能结构的视角来看,图书馆是一个承担社会特定功能(文化传递、社会教育)的社会组织(机构),知识的集合过程是由图书馆这一社会机构(组织)来完成的。图书馆组织资源(知识资源、人力资源、技术资源等)的能力,既反映了图书馆服务的效率(社会功能),又反映了图书馆自身掌握知识、运用知识的水平。图书馆组织(机构)作为知识的中介和载体,参与了知识与社会的互动与信息交流(或者说知识创新)。另外,图书馆的活动还是一种社会历史文化现象,它的发展与变革总是与自身存在的社会历史条件(社会背景、时代特征)相联系。从图书馆生存的社会历史条件(时空背景下的社会场域)来解释图书馆与社会的关系,是知识社会学对图书馆学知识研究的一个基本的要求和启示。

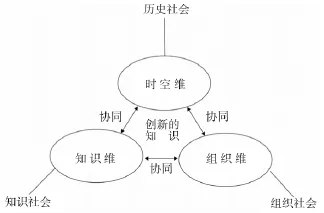

基于以上分析,笔者把图书馆抽象为一个由知识、组织和时空三个维度组成的开放系统(如图1)。

图1 图书馆知识创新抽象模型

知识维映射的是知识社会,组织维映射的是组织社会(即社会是一个高度组织化的社会,图书馆组织是社会组织的一个子系统),时空维映射的是历史社会(即社会发展的阶段性、历史性),图书馆通过知识、组织和时空三个维度建立了与社会的关联。知识是图书馆学的核心概念,是图书馆学建构理论的出发点。图书馆学借助于客观知识(或称世界3、客观精神、公共知识、载体知识、显性知识等)这一独特的文化现象,把自己的知识体系建立在更为广阔的人类知识体系(社会知识)之上,实现图书馆学在知识层面上与其他学科的交流与对话。但是随着人们对知识研究的深入,越来越多的学者认识到,仅靠客观知识不足以解释“知识是什么”及“如何获取知识”这些基本的问题。于是,主观知识(又称隐性知识、会意知识等)与客观知识的关联和转化就成为图书情报学关注的焦点。另外,知识的社会化和社会的知识化也需要图书馆学投入更多的研究资源来揭示知识与社会(其实就是社会群体的知识需求)的互动和交流机制。近年来,我国图书馆学的基础研究非常重视知识的转移研究和知识的自由存取研究,强调“转知成慧”的重要性。有些学者还提出了“图书馆解释学”的概念,强调图书馆学对知识转移(即客观知识如何转化为人们的主观知识)机制的解释是图书馆学的主要任务,把为人们获取知识提供方法和工具作为图书馆学的研究目标[7]。

组织维是图书馆与社会关联的又一个核心层面。由于图书馆组织(机构)是社会知识的承载者,因而成为图书馆学研究中最活跃的领域之一。组织是一个有序化的社会结构,又是一个有序化的进程。社会的发展从组织意义上来说,就是不断把无序的社会因素纳入到自己的有序知识体系当中。图书馆的本质就是知识组织(建立知识集合的过程)。由于图书馆是一个开放的系统,影响组织资源和知识资源的各种力量在互动中此消彼长,图书馆系统(知识供给)与社会系统(知识需求)常常处于不平衡状态,为了满足社会的知识需求,图书馆必须调整自己的组织方式和结构,保持图书馆系统内外的平衡。

图书馆与社会关联的第三个维度是时空维。时空维是图书馆知识组织的时间条件和空间条件,是知识(客体)与组织(主体)发生关联的中介。时空维度映射的是图书馆历史进程中的社会语境,通过社会历史因素,分析特定社会背景下图书馆所出现的各种现象,并以时空为线索预测图书馆未来的发展趋势。时空维所映射的历史社会也是一种社会的技术层面的限定条件,如我们推崇的图书馆的知识存取自由与信息的平等服务不能脱离历史发展的水平和社会的时空条件。

图书馆通过知识维、组织维和时空维的协同(彼此之间的资源和组织互动、信息交流),产生了新的知识(创新的知识,知识的知识),实现了为人们获取知识提供方法和工具的目标,同时也实现了图书馆自身知识的增值。

2.2 对图书馆学若干理论问题的影响

2.2.1 对图书馆学知识基础的影响

知识与社会的关系是知识社会学的核心问题,也是图书馆学最为关注的基本理论问题之一。图书馆学通过对知识组织与服务的研究,建立起与社会的关联,诠释着“什么是知识”以及“如何获取知识”的古老命题。但是由于各种原因,目前我国图书馆学界尚未能将这一命题提升到图书馆哲学的层面,从而失去了在知识层面上与哲学、社会学等主流学科的对话与交流。

20世纪90年代以来,随着知识经济和知识社会的兴起,有关知识的命题成为人文社会科学讨论的热点,图书馆学理论和实践也出现了向知识领域的“回归”。知识社会学、社会认识论、世界3等有关知识的内容重新回到图书馆学研究的视野。当代的知识社会学既继承了知识社会学已有的研究传统(知识与社会的决定关系、互动关系),又超越了已有的认识,对知识与社会的关系获得了较为全面和深刻的理解。这些理论的加盟有助于图书馆学全面准确地理解知识的本质,丰富了图书馆学的知识基础。

2.2.2 对图书馆学研究对象的影响

2000年以来,图书馆学的研究对象主要汇集于知识领域、知识集合、知识资源、知识传播和公共知识管理等,与原有的知识交流、知识组织、知识服务等观点组成了新世纪以来特有的以“知识”为中心的谱系。这些新的观点,究其来源,大多与知识社会学中的核心概念——“社会记忆”(或称“集体记忆”)存在关联。图书馆的工作对象——载体知识是社会性知识或记忆的一部分(即可被共享和传递的知识,与个体知识、独享的知识相区别)。由载体知识衍生的客观精神、客观知识、世界3、显性知识、公共知识等说法都可以看作社会知识或社会记忆的一种。沿着这条路径,图书馆学的研究对象就有了一个基本的规范和整合的基础,即对社会知识或者公共知识的管理是图书馆学研究的基础。

另一方面,知识社会学所依据的建构主义方法论在全面深刻解释知识来源和多样性的同时,还赋予了图书馆学研究对象多种知识流派的合法性。知识社会学认为知识的来源是主体知识、客体知识和社会场域相互作用、相互影响的结果,是一种情景建构,并非一成不变和绝对的客观。图书馆学的知识(研究对象)也是一个情景建构的过程,本质上包含着主体因素(人的认知行为)、客体因素(对象的复杂度)和中介因素(社会历史文化条件),这就打破了传统意义对图书馆学研究对象的解释(即所谓图书馆学的研究对象是唯一的、绝对客观的,与人的主观认识无关的思维定式),使多流派、多样化的图书馆学研究对象的存在更具有合理性。

2.2.3 对图书馆学研究方法的影响

当代的知识社会学基于主客体交互思想,以情景建构为基础,认为知识是社会场域(Field)与主体思维互动和交流的结果。由于社会场域的时空差异和不同主体思维差异,其建构的知识、理论也存在着差异(存在着维度和视角的不同)。这些思想向图书馆学的渗透,以及图书馆学人在自身研究中的困惑(如追问图书馆本质过程中的困惑),使图书馆学的传统研究方法开始受到质疑。2000年以来,大量的理论文章要求对图书馆学的研究方法进行反思,代表性的文章有:刘君的《如何探寻本质:图书馆本质研究的方法论考察——图书馆本质研究之三》[8],作者从方法上考察了图书馆学在本质问题研究上的失误(前提不明确、视角和方法单一等),主张采用多元的和整体的方法改进图书馆学的研究思路。傅荣贤在《论当代图书馆学研究范式的转变》[9]一文中分析了图书馆学研究中给本质“预设”的先天性条件,而这种“预设”带有很大的主观性(价值判断),并主张“颠覆图书馆学研究方法中对广泛的一致性话语的追求,运用多元化并存的思维方式寻求对图书馆学现象的创造性解释”。蒋永福在《不再追问本质:图书馆学理论的后现代走向》[10]一文中也表达了同样的观点。从一元论到多元论,从决定论到建构论是知识社会学对图书馆学研究方法的影响路径。

2.2.4 对图书馆学知识组织与服务的影响

知识社会学视角下,知识组织与服务不再局限于文本信息的组织与服务,馆员的知识、读者的知识、社会文化知识(习俗、惯例等)以及图书馆在长期的工作中总结出的知识(包括自身的知识体系和社会网络)等都纳入到知识组织与服务的范围。从知识社会的整体性视角,知识组织与服务尽管承担的是一种中介性工作,但它与社会的整体性目标和发展动向息息相关。从知识的整合功能来讲,图书馆的知识活动应该也必须成为社会不同群体之间知识交流与沟通的桥梁,帮助人们更好地理解社会和适应社会,而知识组织与服务本质上是和这个目标相一致的。2000年以来,国际图联围绕着图书馆、知识和社会的关系,推出了一系列改革,其中“超越图书馆”运动就是最有影响的倡议之一(参见www.beyondaccess.net)。

同时,知识社会学还对图书馆的知识组织与服务提出了更高的要求。一般来说,图书馆的知识组织与服务是一种知识映射或匹配过程。第一次的匹配,是图书馆利用自身从社会历史经验(图书馆实践)中积累下的知识体系(各种分类法、编目法)对从社会收集到的知识信息进行选择、分析和归类的过程。就像康德在改造亚里士多德范畴学说基础上提出的4类12个范畴,用它作为组织社会知识的工具。这个过程增加了图书馆的存量知识,即增加社会的可利用知识资源,又验证了图书馆原有的知识体系,增强了图书馆对新知识的组织能力。第二次的匹配,是图书馆存量知识与社会不同群体的知识需求的匹配过程。这个过程检验的标准是:是否满足了读者的知识需求,是否解决了当前的现实问题。由于第二次匹配直接与社会的知识需求相关,或者说与现实的问题相关(同时也验证第一次匹配的科学性、现实性),因此具有更大的社会创新性意义。

当代知识社会学视野下,图书馆知识组织与服务则要求两次匹配的协同和更高水平的服务,重视第二次的匹配(即图书馆的知识能力与社会的知识需求的匹配)。这个过程需要把研究重心更多地放在各类读者的知识需求,通过细分读者,确定目标,制定科学的合理的匹配路线图。

3 结语

知识社会学对图书馆学的影响可以归纳为两点:一是运用“中层理论”指导图书馆学研究。中层理论来自默顿,他认为构建一整套全面的社会学理论作为社会学的终极战略目标既不现实又不成熟,为此他提出了与当代社会相适应的理论目标,即作为战术目标的中层理论概念,在有限的范围内解决问题。图书馆学应该沿着这条路径探索自身的理论创新之路,避免陷入追求一致性话语而忽视现实的思想基础(当然,我们并不反对建立广泛一致的理论,只是当前并不成熟,还需要大量的经验性研究作基础);二是对知识的理解应侧重其过程而不是结果。从知识的产生过程解读知识的本质,有助于建立图书馆学理论研究的多维视角。

当然,知识社会学也只是理解图书馆学知识研究的一个视角,它与其他知识学(科学学、信息哲学、科学哲学等新兴的与知识有关的科学)的关联,以及这种关联对图书馆学理论的影响,还需要进一步的探讨。

[1][4][6]王子舟.图书馆学基础教程[M].武汉:武汉大学出版社,2003.

[2]黄晓慧,黄甫全.从决定论到建构论—知识社会学理论发展轨迹考略[J].学术研究,2008(1).

[3]吴慰慈,董炎.图书馆学概论[M].北京:北京图书馆出版社,2005.

[5]唐磊.理解跨学科研究:从概念到进路[J].国外社会科学,2010(3):89-98.

[7]熊伟.图书馆社会价值评估研究[M].北京:中国社会科学出版社,2012:121.

[8]刘君.如何探寻本质:图书馆本质研究的方法论考察——图书馆本质研究之三[J].图书馆杂志,2012(6).

[9]傅荣贤.论当代图书馆学研究范式的转变[J].大学图书馆学报,2009(1).

[10]蒋永福.不再追问本质:图书馆学理论的后现代走向[J].图书情报工作,2010(1).

The Influence of Contemporary Sociology of Knowledge on Library Science

YANG Xiao-nong

This paper gives an introduction to the sociology of knowledge,analyses the interaction and communication mechanism among knowledge,society and library in the context of sociology of knowledge,and discusses the influence of sociology of knowledge on some theoretical issues of library science.

sociology of knowledge;library science;theory research;influence

格式 杨晓农.试论当代知识社会学对图书馆学理论的影响[J].图书馆论坛,2014(2):1-6.

杨晓农(1969-),男,硕士,郑州大学信息管理学院副教授。

2013-07-08