群像式人物报道策略分析*——以《人物》杂志为例

文/赵 泓 陆 欣

群像式人物报道,作为人物通讯报道一个重要而独特的分支,旨在通过群体人物的刻画与描摹凸显人物的集体形象。在新闻实务层面,群像式报道手法主要应用于正面、典型新闻,通常囿于传统的颂歌与赞诗形态。2004年以来,伴随需求多元化发展与媒体探索,新闻理念逐渐突出以“人”为核心,报道视角不断下移,中国式人物特稿逐渐崭露头角,较之传统通讯更加注重人文关怀。在这种背景下,群像式人物报道在手法与内容上发生了深刻的嬗变与发展,以融合文学性的叙事手段与情节处理等方法不断拓宽报道的广度与深度,特别是在反映弱势群体与平民生活场景这一方面独具优势。

一、群像式人物报道的发展变化

我国群像式人物报道在平民化、贴近性报道的探索最早见于1999年《南方周末》8月27日刊发的《四个乡村教师的现实》。报道采用日记的形式,以记者的视角记录4位乡村教师的生活与工作,通过大量的细节描写出安贫乐道的乡村教师群体形象。

孟老师平时吃住都在学校里。一铺被褥,一口锅,3副碗筷,一盏没了灯罩的台灯,一个脸盆,两块辨不出图案的毛巾,一把向学生家借的椅子,每样东西都以不可或缺的功能获得了主人的珍惜和尊重,孟老师轻拿轻放的,尽量延长着与它们相依为命的时间。

(《四个乡村教师的现实》1999年8月)

但这种形式的群像式报道实际上是对特定群体的个别对象进行报道聚合,并没有实现本质上的突破。此后几年,《中国青年报》“冰点”特稿不断发展成熟,《南方人物周刊》与《人物》杂志相继面世,它们与《华商报》《华西都市报》等都市报一起,人物报道形式呈现出多元化,群像式人物报道逐渐深入社会不同层面,诸如冰点特稿的《北京最后的粪桶》聚焦“老知青”以背粪谋生的生存现状,揭露了真正意义上的社会底层劳工的群像。值得一提的是,在我国群像式人物报道发展的探索之中,《光荣与梦想》以及《巴黎烧了吗》两本西方纪实文学成为许多记者借鉴与学习的对象。以后者为例,《巴》的作者为两名分别来自美国、法国的记者,他们通过采访与辅助史料,成功还原了1944年8月解放巴黎的全过程,将身处这一事件中,上至将军统帅下至贩夫走卒的大量人物以文学的笔触进行场景化的还原。2004年以来,这种将报道内容集中于特殊时段的特定场景,对某一群体进行集中刻画进而反映与之牵连的事件或群体本身的报道风格,在我国媒体报道中独树一帜,使得群像式人物报道在反映弱势群体、文化剧变与平民生活等方面脱颖而出。诸如《南方周末》的《灾后北川残酷一面》(2009年2月17日),以及《只有小平画像还亮着——深圳停电两小时的民间细节》(2012年4月26日),都是其中的代表作。

2012年5月《人物》杂志改版,推出《专题》栏目,定位于“以群像的形式展示一个特定场景下的特殊人群的生存、生活状态”,[1]强调栏目报道是新奇、诗意并抽离日常生活的,突出新闻写作的考究与精致度。这是我国媒体首次将群像式人物报道集中成为一个栏目,其突破之处在于:它聚焦于普通人的特殊生活状态,往往是弱势群体难见的面貌与声音,现实意义不言而喻;以群体为对象的独特写作范式,在有限的篇幅内集中给予受众强大而丰富的信息量;突破了原本专题类新闻面面俱到的填鸭式做法,在核实事实的基础上注重报道的文学化与“悦”读性。

二、群像式人物报道手法与特点

本文着重以2013年12期《人物》杂志《专题》栏目报道作为研究对象,使用定性研究方法来对其群像式人物报道的内容及报道手法进行分析,其中包括了个案研究、文本分析等方法。《人物》杂志2013年《专题》栏目报道共计38篇,剔除其中01期《2012年度维新者》、04期《再相逢·叁拾叁》两个专题特别报道共17篇,盖因其采访对象为社会名人而非普通人,另外专题的纪念性质使采访对象不能视作一个群体;以及03期采访对象为罗马教皇的《披上白羊毛肩带 卸下白羊毛肩带》,07期编译而非原创内容的《风中跳舞的人死于风中》,09期主要为摄影作品的《临时工背对镜头》,主要针对剩下的18篇报道进行研究分析。这些报道主要有两种形式,一是02期《北京零点后》、05期《震后孤村葬礼》以及12期《霾困北京时》的独篇报道,二是包括06期《“凤凰男”在想什么?》、08期《平民与领袖》、09期《政治老师中的理想主义者》和11期《夏俊峰的工友们》的系列组合式报道。

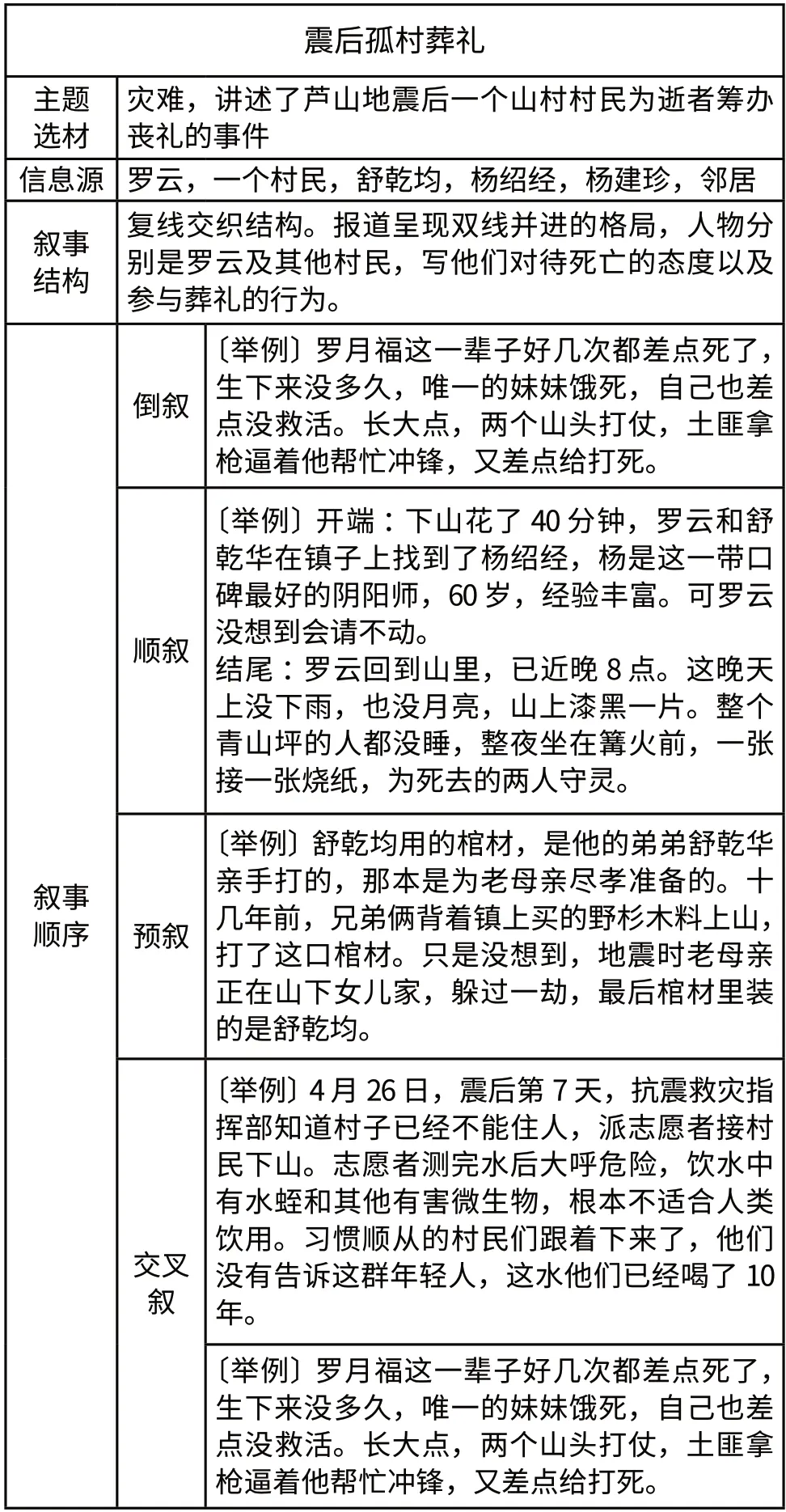

群像式人物报道最大的挑战在于,如何进行有效的信息整合,让受众愉悦地接受巨大的信息量。《人物》杂志的群像式人物报道成功构建了一种内在逻辑。以《震后孤村葬礼》为例,其报道群体为芦山灾后幸存的10名村民,报道采用双线并进的叙事结构,并穿插采用多种叙事顺序从而达到增强报道故事性与冲突性的目的,通过罗云及其他村民对于地震带来的意外死亡,以及将葬礼视为第一要事的种种态度及行为,刻画了一个闭塞村落因灾难来临而最大程度地暴露出其贫瘠与无力的生存状态。为了梳理这种逻辑建构的方式,本文对《震后孤村葬礼》报道从主题选材、信息源、叙事结构、叙事顺序四个方面列表,对报道的框架脉络进行梳理分析。

表1 《震后孤村葬礼》群像式人物报道分析

《震后孤村葬礼》的倒叙、顺叙、预叙以及交叉叙等多种叙事顺序交叉使用的手法在《人物》杂志的群像式报道中十分常见,在这种组织方式之下报道不断进行视角的转换更替与细节的交织补充,同时把握住变换之下线索有所关联——在《震后孤村葬礼》即是人物对于葬礼的执着——令读者在回环或螺旋式的阅读体验中逐渐解读出报道的主题。

从这几个方面而言,我国群像式人物报道的特点主要体现在,选材于普通群体,特别是处于特殊境况下的事件人物群;文章包含大量的信息源,而这种信息源是通过记者的叙述铺陈或隐藏在文字间;为满足故事的矛盾与冲突性一般采用双线或多线的叙事结构,同时段落间并用倒叙、顺序、预叙等多种叙事顺序。基于这些特点,群像式人物报道也存在一些问题。由于记者在文章中采用的是全知视角,信息源隐藏于记者的叙述与铺陈中,因此首先容易发生主观解读与信息失真的问题。其次事件的情节与走向是由记者来引导的。这导致了一定的局限性,一是在有明显利害关系的事件中容易造成观点的不平衡,不能直接公平地呈现群体面貌;二是将受众置于一种被动接受新闻信息与记者观点的地位,在某种程度上,报道成为了一种灌输而非呈现。[2]

三、群像式人物报道策略

本文在个案研究的基础上对《人物》杂志的群像式人物报道进行总结,其策略可供同行借鉴。

文学化处理。群像原本是一个文学概念,在学界更多地应用于文学与历史学科研究。在新闻报道中,刻画群体的形象特征,就是寻求一种新闻客观性与文学感染力的平衡。《震后孤村葬礼》正是通过使用与小说相联系的叙述以及修辞技巧,以芦山地震后筹办葬礼为背景,将一个山村的与世隔绝和贫穷闭塞生动且深刻地描摹出来:

青山坪村只剩12个人常住,这天早上地震之后,一下子又死掉了1/6。罗云先生一瘸一拐地爬上海拔1150米的山顶,他看到村口并排放着两张门板,上面躺着他的父亲罗月福和邻居舒乾均。

(《震后孤村葬礼》2013年05期)

这段开头文字,可以作为该类报道注重通过人物的视觉交代场景,并以翔实的数据增添事件真实性做法的代表性段落。

运用文学技巧对内容加以处理,是组织串联群像式人物报道的有效手段。除了以文学性烘托新闻性,也使客观事实的呈现有了艺术性价值。散文式的处理进一步明确了群像的意义,升华了新闻的主旨,最重要的是给人以绵长的思绪与回味。正如《北京零点后》收尾一段:

每天零点后,降落在北京的航班有100多个,旅客超过15000人,乘坐火车、长途大巴抵达的旅客更是不计其数。他们当中有无数来此寻梦者,但很少有人能清醒地意识到,眼前这片被辉煌灯火照亮的夜幕,既收获着生命,也迎接着死亡;它有着与生俱来的混乱,也有着与之抗衡的秩序;它成批量地生产繁华与梦想,也制造同等规模的欲望与颓丧;它冷眼旁观失败者的挣扎,也不吝于分享实现梦想者的喜悦。

(《北京零点后》2013年12期)

情景化还原。《人物》杂志报道一大特色是对结尾的处理,在呼应全篇的基础上还原一个具有冲击力的真实情景。如《夏俊峰的工友们》专题的《孙团长:追堵王老板》报道的结尾处:

孙利无上访时不许大伙打标语、拉条幅,不为别的,他不愿损伤国家的脸面。谈论下岗的时候,这个担任了多年经济研究员的老人说,防爆厂破产,其实是不该的,把工人给牺牲了,但他又觉得,身为中国人,有责任和义务为国家承担损失。

只有一次,他上访完在寒风里回到家,小外甥女刚下幼儿园,娇滴滴地问,姥爷你去哪儿了呀?

孙利无愣住了,他杵在原地,不知道该怎么回答。

(《夏俊峰的工友们》2013年11期)

报道在交代了孙利无上访的原因以及过程之后,回过头来在最后以一句对话瞬间点出了事件的矛盾核心,通过人物平实的反应构造出的生活化情景,令读者很容易感受孙利无的内心深处的迷茫与对自身处境的尴尬。

又如《震后孤村葬礼》报道中,令人印象深刻的是新闻主人公罗云为父亲下山寻找阴阳师、置办出殡用品一段:

下山花了40分钟,罗云和舒乾华在镇子里找到了杨绍经,杨是这一带口碑最好的阴阳师,60岁,经验丰富。可罗云没想到会请不动,听见青山坪3个字,杨绍经没吱声,只取了张黄纸,写了5个字“明日12时(下葬)”。至于要他经过崩塌的山路上去做法事,他摆摆手,不去。

(《震后孤村葬礼》2013年05期)

在这个简明勾勒的情景中,罗云的无措与阴阳师的漠然两种鲜明态度形成强烈冲突,以一种非煽情的形式向读者传达出了孤村的毫无存在感与村民对现实的无力感。通过对人物动作、话语等细节的放大处理,群像的性格与态度清晰地表现出来,这种手法在《震后孤村葬礼》中多处沿用。

蒙太奇式概略手法。《北京零点后》是群像式人物报道的一个特例。首先在选题上,并没有特定的事件作为报道契机,仅仅是选取了一个“午夜”之后的特殊时段,为读者展现北京的另一面。报道大量叙述不同职业、出于各自原因活动在深夜的普通人。在蕴含巨量信息量方面,类似的报道还有《霾困北京时》。

两篇报道都运用了概略的手法,即把实际上发生事件的较长时间压缩为文本叙事的较短时间。它有两方面的好处:一是融合背景事件,提供语境;二是方便揭示“思想感情”和“人性现实”,也就是人物的内心活动。[3]这种技巧将信息高度浓缩并场景化的做法,就是提炼出最具有戏剧性的元素。实际上在一些重复的套路与框架中,许多描述都是可以省略的。如《北京零点后》的一段文字:

急救医生会在凌晨1点去路边解救一名撕扯自己上衣的酒鬼,并看着他吐在价值8万元的史塞克轮滑式担架上;这个担架在两点的时候搭载了一名破水的孕妇,她的丈夫在旁边无法抑制地尖叫;到了3点,因为疲劳驾驶发生车祸导致的断手断腿情况就多了起来,伤员通常会被强制送到最近的医院。还有些时候,急救人员会在一名严重痔疮患者的强烈要求下,默默将其送往医院,然后站上两三个小时等待患者从担架上下来。他们也会碰到半夜打不着车回家假装脚扭打120的家伙,或者是听到电话里一个快哭出来的男声:“我儿子快不行了!快来!”然后在开了一个多小时车,闯了10个红灯之后,发现他的儿子是只狗。

(《北京零点后》2013年12期)

这种处理技巧使得读者有了蒙太奇式的阅读观感,在接受大量信息时他们不会感到吃力,因为思维随着场景在高速运转。这也说明概略手法的一定局限性,即适用于对能够感知类型化叙述的读者。

奇趣的聚合方式。《人物》杂志在操作群像式人物报道的选题上,有一些很有趣的做法,例如《平民与领袖》对于选题的解读:

4个中国平民扮演了4个著名的第三世界国家领导人——卡斯特罗、查韦斯、蒙博托、卡扎菲,都抱着毛绒玩具,并与《人物》记者交换了他们对于领袖、官员、民主、选票等政治问题的看法……他们对于上述主题的理解五花八门,甚至截然相反。这组充满分裂感的影像,便是今日普通中国人政治心态的某种缩影。

(《平民与领袖》2013年08期)

报道采用了大量直接引语,同时还原受访者谈论政治话题时的滞顿、漠然等细节反应,4篇报道中都包含他们对现实感到不满,但已经对改变不再抱有期望。这种带有主观倾向的报道,进一步放大了“最普通的人”与“最有权力的人”的刻意错位在视觉与情感上带来的冲突。

另如《“凤凰男”在想什么?》专题,将“凤凰男”这样的新鲜词汇引入专题中,实质上是对于阶级、性、金钱等话题进行价值观层面的披露与展示。

四、结语

群像式人物报道虽然“诞生于”典型人物通讯,但在媒介多元化生产与西方报道范式的影响下,逐渐成为反映弱势群体与平民生活的一种风格独特的报道手法。它与一般人物通讯不同,并不追求将来龙去脉一一道来。从这一意义来看,如果前者是一部说明,那么群像式人物报道更像是一幅画作,选取最为相关精致的细节深度刻画群体肖像,通过最动人的情节或最有张力的场景展现群体矛盾,从而呈现社会某个面向或某个时段上最深入人心的平民声音。若能在新闻信息源的处理,以及文学性与客观性的平衡上作出进一步的斟酌与把握,我国的群像式人物报道应当能够取得更大的新闻价值与社会意义。

注释:

[1]钱杨.在《人物》杂志采写人物特稿的实践总结和思考[D].杭州:浙江大学硕士学位论文,2013

[2]闫昆仑.多维视野下的中国式特稿解读[D].广州:暨南大学硕士学位论文,2011

[3]王天挺.《人物》杂志人物报道叙事策略研究[D].合肥:安徽大学硕士学位论文,2013