边缘化与边缘效应:概念解读及其行为方式

——近郊村落城市化的社会学思考

李传喜

(中共台州市委党校行政管理教研室,浙江台州 318002)

边缘化与边缘效应:概念解读及其行为方式

——近郊村落城市化的社会学思考

李传喜

(中共台州市委党校行政管理教研室,浙江台州 318002)

近郊村落处于城市与乡村两大系统的交接地带,随着城市的空间扩张,中国城市化进程中的近郊村落呈现出一系列边缘化特征:社会政策的边缘性、社会结构的混杂性、村庄发展的过渡性、社会成员的异质性。处于城市化过程的近郊村落正面临着城乡两种社会因子的交集,形成了独特的“边缘效应”。既为近郊村提供了发展条件、机遇和自主行动的空间,构建了城市生态系统的缓冲带,也带来了新的社会矛盾。正确认识近郊村落的“边缘化”现象,合理利用其“边缘效应”,妥善处理政府、市场与村庄的关系,实现城乡“融合”而非农村单向度地融入城市,走“乡土型城市化”道路,或许可以成为中国农村城市化的一种新选择。

边缘化;边缘效应;近郊村;城市化;城乡融合

城市化是一个波次延伸的过程,不同的村落会体现出不同的特征。李培林(2004)在《村落的终结》中将城郊村划分成三种类型:城中村、近郊村、远郊村[1]7。相对来说,近郊村具有其独特性。与城中村、远郊村不同,近郊村靠近城市,处于城市和农村因素犬牙交错的形态之中,既有较强的村落表象性因子,也具有明显的城市化因子,在社会形态上更多地体现出过渡性和边缘性的特征。近郊村落被纳入了城市范围但又未能充分融入城市体系,介于城乡两种社会体系的边缘。基于此种特性,有学者指出:“城乡二分法已不能充分反映城市的地域结构特征……近郊村已成为一种特定的、介于城市与乡村之间的连续统一体。”[2]李培林曾说过:“通过对村落城市化链条每一个发展环节理想类型的建立,就可以在理论上再造中国村落城市化的生动而又丰富的全过程。”[3]在当下众多村落城市化的研究成果中,把视角置于近郊村这一特有的社会空间结构实体的还非常少。本文拟以台州市F村为个案,近郊村落的边缘化为背景,分析近郊村落在城市化进程中所表现出来的行为方式及特点。

一、城市化进程中的F村

F村位于台州市椒江主城区西大门,1992年之前是原栅浦乡政府所在地,后因行政区划变动乡政府被撤消。它属于典型的城乡结合部地区,距离最近的商品房小区仅有400米左右。1994年台州市政府迁至椒江以后,开始大规模的城市化建设。短短十几年的时间,台州城市化建设取得了巨大的成就。截至2010年底,台州的城市化率达到了62%,中心城区不断向周边地区扩张,而F村正处于城市对外扩张的前沿地带,必然要承载城市化所带来的一系列冲击和吸引,无法摆脱被城市化的命运。F村城市化最为突出的地方就是土地被征用,2002年,街道办事处就从F村征用了480亩地,建起了天天物流园区。另外,82省道、椒江大桥也都从F村经过,占用了部分土地。但是,城市扩张也为F村提供了得天独厚的条件,为其能够利用自身条件自主发展提供了各种便利。受工业化、城市化的影响,F村发生了一系列变化:

首先,F村地少人多,共有人口2 300多,土地面积约为1 400亩左右,而且约有一半多的土地已经相继被政府征用,仅靠土地种植的收获所得已经无法满足村民生存与发展的需要,从而倒逼着F村考虑其他的出路。

其次,随着工业化、城市化的推进和社会分工的深化,F村的产业结构开始发生变革,人们基本上都从第一产业转移到了第二、三产业,传统的乡村开始出现了分化,而诸如新技术、新工具、新思想、新文化等城市文明就像“打入乡村原子堆的中子”[4],使村庄开始发生裂变,给F村的发展提供了内部动力。

再次,谋求经济社会发展是改革以来农村和农民的最重要目标。由于受多种因素影响,国家未能在城市化加速发展过程中及时出台近郊村落发展的相关政策,于是,近郊村村民群众只能自主选择发展道路,依靠自己自谋出路。F村的村干部是一些在外创业的成功人士,他们思想开放、眼光敏锐、敢闯敢干,顶住压力把村民的承包土地集中起来实施非农开发利用,通过筑巢引凤的形式把工业引进村庄,推动村庄的发展。

应该说,F村所走的这条路是在一定历史条件下所做出的选择,是城乡各要素在此相互磨合而达到的相互平衡与妥协的状态,既有偶然性也有一定的必然性。

二、边缘化:近郊村落城市化的现实境遇

20世纪90年代后期以来,我国的城市化进程突飞猛进,城市空间不断扩张,把越来越多的农村地区卷入城市化的漩涡。这些处于新成长阶段中关键位置的近郊村无论在体制上还是在结构功能上都面临着新的问题与困难。F村虽然在空间结构、经济发展等方面具备了某些都市性,但是却并没有从传统村落变为都市社区,而是陷入了似农非农、似城非城状态,成了一种“另类”的边缘化村庄。

(一)社会政策的边缘性

1.社会保障政策的边缘化。F村虽然已经被划入了城区的范围,但是受制于城乡二元体制及户籍制度,其村民无法享受城镇居民社会保障,依然是按照农村社保政策享受最基本的社保。调查中发现,近郊村的农村社会保险和商业保险发展也相对滞后,这使得农民需要承担的风险要较城镇居民大大增加。

2.经济社会发展政策的边缘化。对于近郊村的发展,政府没有一个统一的、确定的政策规划。而且地方政府更加热衷于获得近郊村的土地用作城市基础建设或商业开发,却很少有兴趣去解决土地置换或者出让后农村及农民的发展问题。虽然台州市城市化建设进展迅速,但是F村似乎并没有享受到太多的城市化建设所带来的“红利”,F村的发展也面临着巨大压力。F村所处形势有其特殊性,虽然当地政府也曾为村庄改造做过规划,但是因为城乡两种规划思想不同以及F村的从属的区位,使规划难以实施。2007年左右全市新农村建设开始全面推广开来,诸多城中村都进行了旧村改造、统拆统建,而F村因为情况复杂,一直没有享受到新农村建设的相关政策。如今村里老房子密布,街道狭窄,私搭乱建等违章现象严重,严重影响村民的生活质量。

(二)社会结构的混杂性

1.空间结构的碎片化。调查发现,一些近郊村往往存在着村落空间内农业用地与非农业用地共存、村属单位与非村属单位交错、村民生活区与工业区混杂的局面,这就导致整个村庄的空间结构略显混乱、分散,呈现出碎片化趋势。F村人多地少,成规模的大块土地被政府征用后,村集体所能利用的土地就已经非常有限而且分散,在村集体把能利用的土地征用后,最后只剩下的一些不成块的、零星的土地还在种植农作物,但仅能供应自家消费需求,已无法产生经济效益。由于F村曾经是乡政府所在地,因此原乡政府及乡中学都是无偿占用村集体土地,如今虽然这些土地还在村中,但是已经不归F村管理。另外,F村一直没有开展统一的旧村改造,也没有村庄建设的整体规划,导致村庄的生活区与工业区并未形成有效的间隔,而是混杂在一起。

2.人口结构的复杂化。像其他的近郊村一样,F村同样面临着人口结构的多样性问题,即农村户籍人口与非农户籍人口并存,本地人与外地人杂居。F村的人口由农民、城镇居民、外来人口混合构成,不同的是F村的城镇居民是由本村农民在政府拆迁过程中所转化而来。而这些人却并未享受到与城里人同样的待遇,并未被纳入城镇居民社会保障体系,而是仍然以F村村民的身份享受村集体的福利待遇。外来人口也是F村的一大特色。目前该村共引入企业五十多家,吸引外来务工人员五千多人,是本村人口的两倍。外地人混居村中,在为村民带来房租收入的同时也造成了很多问题。

(三)村庄发展的过渡性

城市化是一个动态的过程,在城市化的不同阶段,村落的社会状态会表现出其特殊的阶段性特征。从一定意义上说,城市化进程中近郊村落的边缘化,实质是动态城市化过程的一个具有过渡性质的聚合体。F村正处在这一种动态化的发展之中,各种要素混杂其中,充满了矛盾、对比与反差:现代思想观念与村落乡土性、城市文明与农村文明、政府与村庄、本村人与外地人,乃至本村村民因阶层分化而产生的在职业、需求、生活方式、价值信仰以及心理文化素质等方面不相同的人群共存于同一村落空间内,势必产生各种各样的矛盾与冲突。

在F村,既可以看到城市里的银行、大型超市、家具市场等,也可以看到低矮散乱的房屋建筑;既可以看到老年迪斯科、现代化的家电和交通工具,也可以看到传统的“送大暑”和寺庙里的袅袅青烟。在这里,“城市与乡村各要素空间变化梯度大,是城市与乡村两类性质不同的区域间的急变革”[5]。这些冲突与变革为F村提供了发展变化的条件和机会。随着城市化的进一步推进,F村可能最终也将与城市融为一体,从一个地道的农村村落变成真正意义上的城市社区,但在如今这个发展阶段上,边缘化及动态性却成为了近郊村落城市化发展过程的重要表现。

(四)村庄成员的异质性

传统的中国农村社会,其成员普遍居住和生活在村庄,以土地和农耕为本,呈现出较高的均质性,随着农村非农经济的发展和城市化的推进,近郊村落社会成员的均质性被打破了,逐渐地分离为多个阶层和群体,呈现出非农化、多元化、异质化的趋势。相当部分近郊村落的社会成员处于边缘化状态。

卢福营教授从非农化的角度对农村社会成员的边缘化进行了非常详尽的论述,他把农村边缘人群定义为“在非农化过程中,从传统农民中分离出来却未能完成非农化,即未能彻底切断与传统农民的身份联系,同时又未被非农社会群体完全接纳,处于两种社会角色边缘的农村社会成员……根据非农化的方式,划分为五种类型:进厂(店)不弃田、亦工(商)亦农、进城不脱村、亦城亦乡、非工非农”[6]。与之相比,F村村民也具有“离土不离乡”等某些共性的特征,有所不同的是F村村民的非农化并非因土地被政府征用,而是通过集体行为改变土地利用性质,从而使村民在职业上基本实现了“脱农”,只是在社会身份上依然处于“两栖化”和“边缘化”。随着土地被征用,F村村民出现了明显的职业分化,大多数村民“洗脚上田”,进入工厂打工或自主创业,实现了职业上的“非农化”和产业结构上的劳动力转移;少数年龄较大的村民还在继续务农,在零星分散的边角土地里寻求有限的收获;还有相当一部分村民赋闲在家,以打零工维生,这部分人以四、五十岁左右的村民为主(见表1、2)。村民职业的分化也导致了农村社会阶层的分化,村民在职业身份、经济收入、社会地位、政治意愿上出现了多元化。“农村社会成员因职业的不同逐渐分离为众多个社会资源和社会机会占有不平等的社会阶层”[7],这就打破了原来村庄均质同构的社会结构,也为村庄治理带来了新的局面,势必会对农村社会发展带来深刻影响。

表1 2011年F村农户及人口情况(单位: 户)①参见: 台州市椒江区葭沚街道办事处农办. 台州市椒江区农村经营管理统计年报: 农村经济基本情况分析表[R]. 台州市椒江区葭沚街道办事处农办, 2012.

表2 2011年F村劳动力分布情况(单位: 人)①

三、城市化进程中近郊村落的“边缘效应”

“边缘效应”源于生态学,它是指“在某一生态系统的边缘,或在两个或两个以上不同性质的生态系统交互作用处,由于某些生态因子或系统属性的差异而引起系统某些组织及行为的较大变化”[8]。在这里,可以把“边缘效应”引入到社会学研究领域,将其视为不同社会系统的交互作用而产生的一系列反应。近郊村落正处于农村系统与城市系统的交界处,两大社会系统在一定程度上有所重合,城乡各要素在这里发生汇集、交叉及反应,势必会引发一系列的“边缘效应”:

(一)创造了近郊村落发展的条件和机遇

异质地域间交界的公共边缘地带往往聚集了大量的互补性因子,不同的地域属性也在这里汇集交融。处于边缘地带的近郊村具有对立统一的特性——分割城市与农村,同时又将两者连接起来。其“似城非城,似村非村”的特征决定了其所处环境的多样性和异质性,同时处于交界地带的区位使其能更便捷地获取各方的资源,有利于承载多元化的社会经济活动,因此具有较高的发展价值。“它所蕴涵的综合价值使个人和团体的社会与经济活动的有效性提高,选择机会增多。从此意义上讲,边缘区可谓促进城市文明发展的前沿区。”[9]在F村,最明显的表现为发展机会的增多、人口和企业的集聚、物质和信息的迅速流通,等等。这些使得F村的经济活动更加有效、市场更加广阔、能量更加强大、对环境的适应性更强,从而为F村的发展创造了充足的条件,也使其生命力更加旺盛。比如,随着台州市城市化发展,市区土地资源越来越紧张,原先的工业企业不得不向周边地区迁移,而这恰恰给近郊的F村带来了契机。F村利用自身的土地资源吸引了大量的工业企业入驻,有力地促进了集体经济的发展。同时,工业企业也带来了大量的就业机会,一方面,F村村民可以就近在这些企业就业;另一方面,大量外来务工人员被吸引过来,并由此给F村带来了出租房屋、经营针对外来人员的服务业等机会,明显地提高了村民的收入水平,并使得村民收入来源多元化(见表3)。

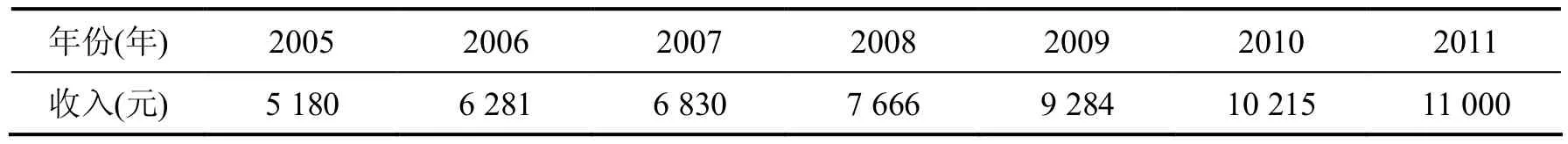

表3 F村历年农民人均收入情况①参见: 台州市椒江区葭沚街道办事处农办. 台州市椒江区农村经营管理统计年报: 农村经济基本情况分析表[R]. 台州市椒江区葭沚街道办事处农办, 2012.

(二)构建了城市生态系统的缓冲带

历史经验表明,城市生态系统具有人口高度集聚、资源紧张、环境污染等负功能,且其自我调节、修复、还原能力较差,很多时候无法满足城市人群的需要。而近郊村落的存在可以在一定程度上缓解城市生态系统的这些“城市病”。城市为了维持自身的存在与发展,必然要通过各种途径向周边排解过重的负载,而近郊村正处于这一特殊地位。一些在城市看来属于负面的因素,在近郊村落却有可能转化为正面功能。随着经济社会的发展,台州市城区的交通、能源、水源、环保等压力越来越大,原有的城市功能迫切需要改造和创新,在这个过程中,一些部门开始逐渐向城市周边地区转移。从F村情况来看,它不仅吸引了大量工业企业,还吸引了大量外来就业人员,大大减轻了城区的压力。反过来,这些工业企业的产品及服务又能供应城区,这会带动一大批相关产业的发展,如建筑业、运输业、物流业、商饮业、服务业等等(见表4),从而实现城区与近郊村之间的良性互动。

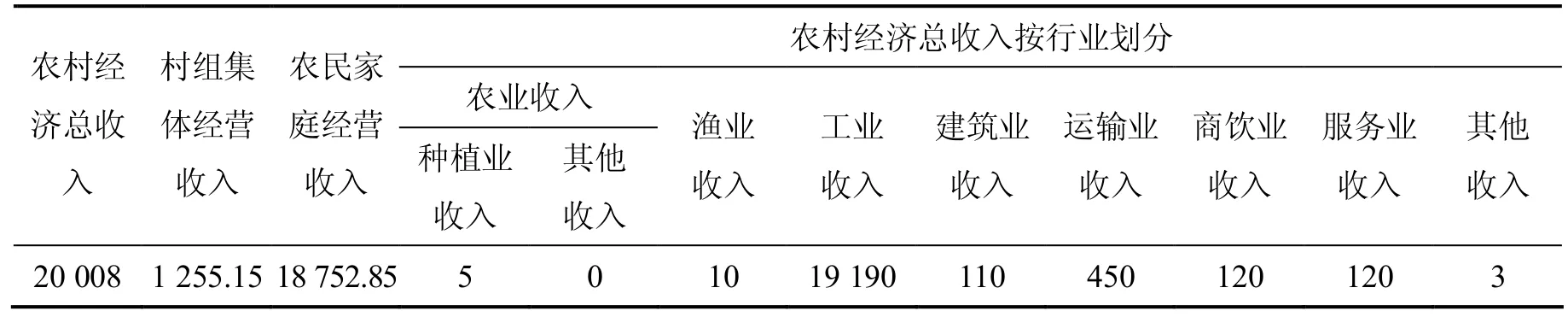

表4 2011年F村经济收入情况(单位: 万元)①

建立了和谐有效的关联。近郊村落因其在“边缘区所特有的媒介和半透膜作用决定了它在城市生态系统中的重要性”②参见: 邢忠. “边缘效应”: 一个广阔的城乡生态规划视域[C] // 中国城市规划学会: 中国城市规划学会2001年年会论文集: 城市生态规划, 2001: 313-316.。另外,从当前发展阶段来说,城市体系日益完善,虽然城市也依然在发展,但是其发展对于台州市的城乡一体化的发展所做出的贡献已经越来越有限。相反,近郊村及广大农村地区的发展将会对城乡一体化建设起到越来越重要的作用。

(三)提供了村落自主行动的可能空间

F村在应对城市化挑战的实践中采取了集体性的自主行动,取得了明显的成效。可以说,F村所处的边缘化区位为其提供了集体自主行动的可能空间。首先,治理体制上的边缘化导致了近郊村落发展的双轨制甚至某种程度上无制可依的状态,从而为近郊村落提供了发展的自主选择权。其次,前文中提到F村在城市化政策中处于边缘化,政府并未对其提出具体的发展模式;同时,在“以经济建设为中心”这个“指挥棒”的影响下,政府往往更热衷于城市及工业的发展,对近郊村前期甚至一度采取放任自由的态度,这就使得F村有了较为宽松的发展环境,能够按照城市化发展规律以及自身的需求选择适合本村村情的发展道路。再次,近郊村落的内在发展诉求为村落自主行动提供了动力。城市化的迅猛推进,使得大量的土地被征用,一方面致使近郊村落的土地资源日益短缺并增值,另一方面迫使F村实现资产形态的转换,以谋求自身的新发展;同时,通过土地转让获得的不菲的经济补偿,为F村的自主发展提供了有利条件。正是在此背景下,F村将村民承包的土地集中起来,由村庄统一管理、统一开发,借助集体土地资源的自主经营,发展集体经济。

需要注意的是,虽然F村的边缘区位可以为其提供较为宽松的发展环境和自主行动的可能空间,却缺少科学合理的规划,表现出一定的随意性甚至盲目性,有可能导致发展的无序化。

首先,大量违章建筑出现。长期以来,在内外因素的共同作用下,F村走上了一条自主发展的道路,应该说农民的生存理性让他们努力地寻求自己的脱困之路,然而,等农民实现脱困之后,经济理性就开始发挥作用。在小农意识形态基础上形成的近郊村民的“经济理性”是一种类似于“极端功利主义”的“另类理性”,带来了一些预想不到的消极后果。F村在发现违章建筑有利可图后,开始追求利益的最大化。于是,出现了很多未经审批的厂房,而村民则看到外来人口涌入可以带来可观的房租收益,于是在房前屋后凡是能利用的地方都搭起了建筑物,使原本拥挤的街道更是杂乱不堪。

其次,强化了政府与村庄的博弈。在以经济建设为中心的背景下,政府为了鼓励农村自主发展,往往对一些违章行为睁一只眼闭一只眼。F村大量的违章厂房甚至一度得到过政府的默许和支持。出于规章制度的严肃性,当时政府还是对F村的违章建筑收取了一定的罚金,只不过罚金的70%会返还给村里,而且年终的时候还要按照厂房平方数给予一定的现金奖励。在这种“经济逻辑的强势下,人们对此(违章行为)往往会‘集体失忆’或者当作无关紧要的方面”[1]71,为了经济发展而把这些约束条件省略掉了。这种做法必然也会留下后遗症,由于之前通过罚款把F村的这种违规行为合法化了,使得大量违章建筑成为事实,给村庄整治和违章处理留下了极大的隐患。目前,这种违规行为还在继续,政府则依然采取妥协式的罚款方式,只不过这些罚款不再返还给村里。

(四)带来了新的社会矛盾

近郊村处于城市系统和农村系统的直接交锋地带,其所体现出来的边缘化本身就是不稳定的表现,势必带来新的矛盾与冲突。

1.结构性的矛盾。在城市化及非农化进程中,农村一般面临着两种命运:一种是外散型的非农化[10]16。大批村民外出谋生,使村庄变成“空壳村”,在非农化的过程中几近解体;另一种是内聚型的非农化。在这种村庄里,农民往往采取集体行动,在村里举办或引进非农产业,从而实现整体非农转化。F村属于后者,但是这种类型的非农化仍然面临着一些结构性矛盾,主要是村庄工业化促使人口集聚,进而导致村庄社区结构的膨胀,而本村村民和外来人员之间在社会身份、村庄福利和居民权利等多个方面还存在较大差异和区别。

2.制度性矛盾。随着村落非农经济的发展,村域范围内入驻了大量的企业和单位,2012年已达到五十多家,它们地处F村域,但并非隶属于F村,F村集体组织无权对其实施管理。伴随这些企业和单位而来的还有大量的外来务工人员,2011年时已接近5 000人,是F村户籍村民的两倍。这部分人员户籍在流出地,F村对其无权管理,而其户籍地政府也受地域限制,无法对其实施有效管理。另外还有一部分人,因为近郊村房租相对便宜,他们便选择租住在F村,但是并不在村内企业里工作,而是在城市中工作,这些租房客处于游离状态,很不稳定,F村也无法对其进行有效的管理。总之,上述几种状况很容易产生管理的真空状态,给F村社会管理带来了巨大的风险。

3.文化性矛盾。从村庄层面看,其文化性矛盾主要是指这种内聚型的村庄本身所带有的封闭性、乡土性与更大的社会延展性之间的矛盾。这种内聚型的村庄往往具有村庄利益的独享性和封闭性特征,这势必在一定程度上影响村庄与更大范围的宏观社会体系的联系。从村民层面来看,本村村民与外来人员之间的文化融合存在很大困难。调查中发现,F村村民与外来人员之间基本上不存在相互交流,最主要的交流仅仅局限于房东与租客之间的利益往来,这种状态导致宏观意义上的村社区无法产生较强的凝聚力,而且会增加当地的社会管理风险。

四、城市化过程中近郊村的发展策略

(一)主动适应城市化进程:融合而非融入

城市化是历史发展的必然,是大势所趋。传统的村落无法抵挡城市化大潮的冲击,所以要主动地去适应。我国的城市化往往是政府起着主导性作用。以“大包大揽”的政府行为来推动,容易造成基层农村的积极性不高,助长村民对政府的依赖,尤其对于处于城市化中的边缘村落来说,他们处于漩涡的中心,他们的态度也影响着自己的命运。政府要调动近郊村的积极性和主动性,让村民从被动接受变成主动参与,主动去适应城市化进程,了解近郊村在城市化进程中的任务和使命,让村民能够走向市场、走向现代社会,从而实现城市化。近年来,我国农村城市化普遍表现出一种强烈的自发性倾向,主要表现为一种自下而上的推动,而近郊村对其发展路径的选择,尤其值得我们重视。

对于农村城市化,学界有两种不同的声音:一是融入说。即消灭村庄,农村完全融入城市,农村原有的社会结构和村庄组织彻底解体,村庄原有的规范、文化认同完全消失或者被新的综合性的城市社区规范所取代,农民变成市民,如李培林的“村落终结说”[1]168-170;二是融合说。即容纳村庄,在地域空间上,农村仍保持着独立的存在,但是村庄的功能、结构却与城市社区无异,也就是实现一种新型的城镇化。这是江浙等民间私营经济发达地区常见的一种方式,最终达到的是城乡一体化而非单纯的城市化,如折晓叶的“村落再造说”[10]6。

调查中发现,很多近郊村落的发展虽然受到体制制约、政策偏向、政府规制等一系列外部因素的约束,却也为村庄提供了“请工业进村”的机会。他们可以利用自身的优势,主动将城市资源引入乡村,依靠村庄内部的合作,实现内聚型的“集体非农化”转型。实践证明,近郊村落的工业化发展并没有导致村庄的消亡,而是经过不断的自我调适和主动进取,对引进的城市工业产生了新的适应力,而且通过对村庄社会结构和组织的不断的“自主建构”和创新,嫁接出了更加灵活的企业体制和行政体制,使其更能适应现代城市化对农村社区结构和功能的要求,为其与城市系统的融合奠定了基础和平等对话的条件。

F村在发展过程中摸索出来的村庄集体经济发展模式以及村庄企业化管理模式使它虽然保持一种相对的封闭性和利益关联性,而其物业经济渐成规模、村庄运行渐入正轨、村庄集体经济实力大大增强等因素也使F村有能力在非农化、城市化道路上有更多自主行动的可能,可以更加主动地向城市社会转型,走一条“乡土型城镇化”的道路。这里所说的“乡土型城镇化”,可以理解为以村落为行为主体,依托“乡土性”的社会资源、条件和优势,在集体行动逻辑下实现内发性的自主发展,推动农民非农化及村落社区化,以应对和适应城镇化大潮的一种发展模式。

从F村目前情况来看,要实现新型城镇化,需要在以下几个方面加以完善。:首先,要加快推进村庄集体经济的股份量化,摆脱农村集体经济的模式,采取现代化的股份制模式,让村民从享受集体经济红利的农民变成拥有公司股权的股民,尽快对村集体经济资产进行清算,固化村民的股权,实现村民经济身份的转变,从而打破农村原有的那种封闭的格局,打开F村城市化的大门。其次,要进一步推动农村社会管理的社区化。农村城市化的一个重要指标就是农村社会管理的社区化。在城市化大潮中,F村已经被纳入了城市规划体系,要实现城市化,社会管理模式的转型也是一个必要的环节。在城市化进程中,近郊村必然要经历传统村庄结构的解构与新型社区的重构,村庄抑或社区的管理模式也必然要随之而改变。所以,改造村庄管理体制,实行城市化、社区化的管理模式,既是历史的必然,也是F村的理性选择。对F村来说,要建立专业化的社区治理主体,政企分开,健全相关机构设置,明确各自职能,各司其职,分工合作,使村庄管理从管控型向服务型转变;同时,要充分利用自身的区位优势,推行“在地社区化”,通过引进外部资金及自主开发等方式,加强基础设施、公共服务设施建设,提高村民的生活水平,争取达到甚至超过城市社区的标准。

(二)妥善处理村庄、市场与政府之间的关系

“国家-社会”关系是农村城市化研究中一个不可回避的主题。在传统乡村社会中,国家与社会是相互对立的两极,是一种“权力支配社会”的运行模式,是一种单一向度的刚性的管理模式。随着家庭联产承包责任制的推行以及农村私营经济的发展,农村生产关系发生了重大的改变,摆脱了“大集体”、“大锅饭”的平均主义,农村经济社会的发展开始趋向于多元化和复杂化,仅靠单一的“权力支配社会”模式已经无法有效地对农村社会进行管理了。在此背景下,“国家-社会”关系经历了“由国家社会同构一体一元结构,到国家与社会有限分离的二元结构,再到国家与社会相互影响的互动演进过程。”[11]而且随着市场经济体制的确立,市场也成了一个重要的关系主体,由此“国家-社会”关系也演变成了“国家-市场-社会”的三方互动关系。农村城市化就将国家(政府)、市场与社会(村庄)紧密地结合在了一起,这三方在城市化过程中不断地发生冲突碰撞、不断地相互适应,并由此推动城市化进程。在近郊村城市化过程中,必须考量这三者的关系,妥善处理相互之间的冲突。

首先,要充分利用市场,实现村庄集体经济的多元化,发挥自主创业的持续性效应。目前,F村的经济还是单纯的土地物业租赁的方式,这种方式虽然为F村的发展起到了很大的作用,但“过于单一的积累体制就会表现出过密化和内卷化”[12],不利于村庄的长远发展。因此,要转变发展理念。城市化对近郊村的发展带来了双重效应,随着城市从生产性中心到消费性中心的转变,城市原来的生产功能必然要向周边地区转移。近郊村落应当抓住机会,利用自身优势发展多元经济,改变现在单一的以物业租赁为主的产业结构。不仅要为城市提供廉价的厂房和土地,而且也要为城市提供商品、服务、娱乐等多种功能,这样才能让村庄的发展更有动力,产生更大的经济、社会效益。

其次,要寻求政府的支持,清除阻碍村庄发展的障碍。近郊村因其特殊性,它们所面临的问题和困难必然非常多,这些问题和困难仅靠村庄一己之力是无法解决的,城市化毕竟是政府主导的社会工程,政府必须发挥主导性作用,对农村给予必要的支持。在F村的实践中,在旧村改造、违章建筑、外来人口、土地纠纷、发展资金、政策扶持等方面都存在困难,这些都严重制约了村庄的发展,而这些问题必须在政府的帮助下才可能解决。所以政府部门要主动承担起责任,成为近郊村城市化的设计者、参谋者、引导者和协调者

[1] 李培林. 村落的终结: 羊城村的故事[M]. 北京: 商务印书馆, 2004.

[2] 顾朝林, 熊江波. 简论城市边缘区研究[J]. 地理研究, 1989, (3): 95-100.

[3] 李培林. 巨变: 村落的终结: 都市里的村庄研究[J]. 中国社会科学, 2002, (1): 168-179.

[4] 高佩义. 城市化发展学原理[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2009: 191-195.

[5] 高长见. 城乡结合部社区的阶层化趋势研究[EB/OL]. [2013-06-1]. http://theory.people.com.cn/GB /40557/49139/ 49143/3495109.html.

[6] 卢福营. 中国特色的非农化与农村社会成员分化[J]. 天津社会科学, 2007, (5): 58-63.

[7] 刘成斌, 卢福营. 非农化视角下的浙江农村社会分层[J]. 中国人口科学, 2005, (5): 77-83.

[8] 佚名. 边缘效应[EB/OL]. [2013-06-1]. http://baike.baidu.com/view/258583.htm.

[9] 邢忠. 边缘区与边缘效应: 一个广阔的城乡生态规划视域[M]. 北京: 北京科学出版社, 2007: 13.

[10] 折晓叶. 村庄的再造: 一个“超级村庄”的社会变迁[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1997.

[11] 白贵一. 当代中国国家与社会关系的嬗变[J]. 贵州社会科学, 2011, (7): 12-16.

[12] 黄宗智. 中国农村的过密化与现代化: 规范认识的危机及出路[M]. 上海: 上海人民出版社, 1992: 41.

The Marginalization and Marginal Effect: an Interpretation of the Concept and the Style of Behavior——Thinking of Urbanization of Suburban Village by Sociology

LI Chuanxi

(Teaching and Research Section of Executive Management, Taizhou Party School of CPC, Taizhou, China 318002)

Suburban villages are located in the transitional zones between urban and rural areas. With the spatial expansion of cities in China, suburban villages in the process of urbanization present a series of marginalized effects: the marginality in social policy, the hybridity in social structure, the transitionality in the development of villages, and the heterogeneity in social members. In the process of urbanization, suburban villages are facing the intersection of two kinds of social factors, and have formed marginal effects providing suburban villages with development conditions, opportunities, and space of autonomous actions, constituting the buffer zone of cities’ ecological system, and bringing about new social contradictions as well. It may be a new choice for China’s urbanization to cope with the relationships between government, market, and village appropriately, to realize the urban and rural fusion instead of the unidirectional incorporation of villages into cities, and to take the track of rural urbanization.

Marginalization; Marginal effect; Suburban Village; Urbanization; Fusion of Urban and Rural areas.

C912.81

A

1674-3555(2014)05-0102-09

10.3875/j.issn.1674-3555.2014.05.016 本文的PDF文件可以从xuebao.wzu.edu.cn获得

(编辑:朱青海)

2013-07-08

国家社科基金项目(11BSH057);2013年浙江省社科规划课题(13NDJC117YB)

李传喜(1985-),男,山东莱芜人,讲师,研究方向:发展社会学,基层民主治理

- 温州大学学报(社会科学版)的其它文章

- 第二次社会转型期我国农民工养老保险权的法律规制