汉学家杜博妮的中国文化诗学立场

——基于杜博妮和詹纳尔的《棋王》英译对比

李 慧

汉学家杜博妮的中国文化诗学立场

——基于杜博妮和詹纳尔的《棋王》英译对比

李 慧

在跨文化、跨文学的翻译实践中,译者的文化诗学视野是翻译质量的重要保证:文化研究为语义诠释提供文化论证,诗学审美传递文学的普世价值。对比两位汉学家杜博妮和詹纳尔的《棋王》英译文本我们发现,杜博妮的文化诗学视野聚焦中国文本和文化,她对中国政治历史、文化传统和语言特色的深入研究促进了文化系统和文学体系的互构和互动。这种以中国为中心的文化诗学立场可为“中国文学走出去”工程提供有益借鉴和启示。

杜博妮; 文化诗学; 文化研究; 文学审美

澳大利亚著名汉学家杜博妮(Bonnie S. McDougall)曾经在中国长期工作和生活,是“中国当代翻译史的亲历者和书写者”*覃江华、刘军平:《澳大利亚汉学家杜博妮的文学翻译思想探析》,《湖北大学学报(哲学社会科学版)》 2013年第1 期。。她专精于中国现当代文学的英译,曾译介了大陆作家北岛、王安忆、阿城、陈凯歌、何其芳、鲁迅以及港台作家也斯、董启章、西西和李碧华等人的作品。在文学翻译实践中,杜博妮善于透过文学文本阐释深度的精神文化,坚持文化视阈和历史深度;在文学研究和翻译教学研究方面,杜博妮聚焦中国文学的存在状况和中国文学翻译的学术话语,注重文学品质和现实关怀,推动了国际汉学和翻译研究的发展。由此可见,在中国现当代文学翻译和研究中,杜博妮的文化研究与诗学审美相得益彰,体现出鲜明的中国文化诗学视野和立场。本文将以《棋王》的两个英译本——杜博妮的“The King of Chess”和詹纳尔的“The Chess Master”为范本, 探究杜博妮文学翻译中的中国文化诗学视野,以期为当今中国文学的国际译介和传播提供有益的借鉴和启示。

一、文化诗学:整体性文学批评和翻译范式

文化诗学是西方形式主义研究没落之后兴起的文学研究和批评方法论,是新历史主义学派的研究原则和策略。1980年,在《文艺复兴自我造型》“导言”中,新历史主义学派的代表人物斯蒂芬·格林布拉特(Stephen Greenblatt)首次提出了文学“批评的正规目标是文化诗学”(poetics of culture)之说*Stephen Greenblatt:Renaissance Self-fashioning: From More to Shakespeare, Chicago & London: University of Chicago Press, 1980, p.4.。随后,在其新历史主义著述中,格氏进一步阐发了“文化诗学”概念*1982年,格林布拉特在《文类》(“Genre”)上发表文章,再次使用了“文化诗学”这一术语。1986年9月,格林布拉特在西澳大利亚大学(The University of West Australia)作了“走向文化诗学”(Towards a Poetics of culture)的演讲,进一步界定了“文化诗学”的含义。,将“文化诗学”界定为新历史主义文学研究实践和学术方法论。这是一种整体性的文学批评范式,包含“文本内”和“文本外”双重研究视角,具有文化研究和诗学审美两个维度,既将文学视为文化符号系统,强调文学与历史文化语境的相互塑造;又保持文学性和审美性,重视审美特质和审美意义的开掘。20世纪80年代,新历

史主义和文化诗学传入中国*中国文化诗学是国内外文学理论合流的成果。受新历史主义启发,20世纪80年代初兰州大学刘庆璋教授在哈佛大学访学期间进行了“文学文化论”研究;80年代中期,闽南师范大学林继中教授着手“文化建构文学史”的实践;80年代后期,北京师范大学童庆炳教授提出文化诗学的理论构想。1988年,王逢振在《今日西方文学批评理论》中第一次对新历史主义作了相关介绍。90年代末,蒋述卓、李春青、王岳川、乐黛云等学者的著述逐渐确立了文化诗学的理论架构。,一方面与言象意一统、文史哲不分的中国传统文艺理论暗合,另一方面与风靡全球的文化研究热共振,从而在西方文化诗学日渐衰落的90年代中后期,催发出一派蓬勃的中国文学景观。相比之下,西方文化诗学倾向于对“社会组织形式、政治分配和服从的结构,以及文化符码等的规则”*张京媛主编:《新历史主义与文学批评》,北京:北京大学出版社,1993年,第106页。的解构,注重权利话语和政治争斗;而中国文化诗学侧重对文化根基的回溯和普遍人性的追问。本世纪初,文化诗学被发展为跨文化、跨民族的“跨文化诗学”*2009年,北京师范大学王向远教授在《跨文化诗学是中国比较文学的形态特征》一文中指出,比较文学已经进入跨文化诗学的新历史时期,“跨文化诗学是中国比较文学的形态特征”。,将比较文学研究推进到新的发展阶段。这凸显了文化诗学方法论在中西比较、跨文化研究中的适用性,也打通了文化诗学与译介学、翻译文学和文学翻译之间的关系。

文化诗学与文学翻译具有天然的同构和亲缘关系。首先,就其本质而言,文学翻译就是文学阐释和批评。李杜诗歌的美国译者、著名诗人埃兹拉·庞德(Ezra Pound)称翻译为最彻底的文学批评,而法国结构主义学家热奈特(Gérard Genette)将翻译定义为“类文本”,即对原作的评注。当代翻译理论家罗斯(Marilyn Gaddis Rose)则指出,文学翻译既是“进入文学的一种途径”,也是“文学批评的一种方式”*王宏印:《翻译与文学批评:翻译作为分析手段导读》,见Marilyn Gaddis Rose著:《翻译与文学批评:翻译作为分析手段》,北京:外语教学与研究出版社,2007年,第ⅷ页。,译者就是文学作品的阐释者和批评者。第二,在文化研究方面,跨越“异质文化”是文学翻译的本体特征。1980年代以来,翻译研究的“文化转向”已充分证明,翻译不仅关涉民族文化关系,还可以产生“巨大的促进文化发展的力量”*孔惠怡:《翻译·文学·文化》,北京:北京大学出版社,1999年,第2页。,因此翻译与文化研究相通。最后,在文学研究方面,文学翻译跨越两种文学体系,“具有美感因素的体验、美感因素的再现两个主要形态”*姜秋霞:《文学翻译中的审美过程:格式塔意象再造》,北京:商务印书馆,2002年,《引言》,第1页。,译者需有效认知和转换原文固有的结构意义和美感因素,因此文学翻译与诗学相连。总之,文化诗学对文学翻译实践和研究具有解释力,借助文化诗学整体性范式,促进文化和诗学翻译的融合,翻译研究才能抵达具有普遍意义和价值的结论。

在文学翻译实践中,不均衡的政治文化关系造就了英语的霸权地位和归化暴力;主体性的张扬,强化了译者对原文的操纵和改写;翻译研究的功能论也促使译者以服务特定翻译目的为旨归,不再重视对原文的忠实,因此中国文学英译常有消弭原有文化意义和审美价值之嫌。在文化传播和文学交流方面,杜博妮的翻译经验犹为可贵。她采取文化诗学的翻译立场,以文化研究为基础,追求文本的历史真实主义;以诗学审美为基础,追求文学性的功能对等。她的文化诗学考量始终以中国文本和文化为核心,表现出对原语语言文化的尊重和“好客”,促进了中外文化的相互交流。通过对杜博妮和詹纳尔《棋王》英译本的对比分析,可一窥杜博妮的“中国中心主义”文化诗学视野在其翻译实践中的功用。

二、《棋王》:文化和文学的双重价值

《棋王》是20世纪80年代寻根小说的开山之作,以下乡知青“我”的视角,讲述了“棋呆子”王一生在物质和文化极度贫乏的文革时期痴迷象棋、精研棋道、最终成为“棋王”的故事。格林布拉特的文化诗学实践强调对边缘性和被压抑的历史文化因素的挖掘,寻根文学则要在政治活动后的废墟上升掘被掩埋的文化岩层,二者不谋而合。在文化哲学观方面,作者阿城志在寻求“一个强大的、独特的文化限制”*阿城:《文化制约着人类》,《文艺报》1985年7月6日。,以便同世界文化对话,因此文中蕴含着深厚的中国道禅哲学和回归传统文化的文人意识;在诗学审美方面,《棋王》重新发掘了中国“古典文学的表现财富”*[法]诺埃尔·迪特莱:《冷峻客观的小说》,见《阿城精选集》,北京:北京燕山出版社,2012年,第11页。,取法明清笔记小说和口头文学,其语言、结构、视角都颇具“异彩与深味”*曾镇南:《异彩与深味——读阿城的中篇小说〈棋王〉》,《上海文学》1984年第10期。。1999年,《棋王》被《亚洲周刊》编辑部和14位著名文学批评家推选为100部20世纪中国最佳中文小说之一,即在于它“对中国传统文化的思考和张扬”以及“对中国古典美学的选择和继承”*王庆生:《中国当代文学》下册,武汉:华中师范大学出版社,1999年,第243页。。因此,解读和翻译《棋王》离不开文化诗学的广阔视野。

《棋王》的第一个英文译本为1986年的“The Chess Master”,出自著名汉学家詹纳尔(William John Francis Jenner)之手;第二个译本为1990年杜博妮的“三王”系列英译“Three Kings: Three Stories from Today’s China”(《棋王》“The King of Chess”,《树王》“The King of Trees”以及《孩子王》“The King of Children”);2010年,经杜博妮全面修订后的“The King of Chess”收录于“The King of Trees”一书中,面向欧美同步发行。

虽为《棋王》英译第一人,詹纳尔并没有从译者角度提供任何副文本*副文本(paratext)又分为内文本(peritext)和外文本(epitext)。封面、标题、作者姓名、引言、副标题、题词、引言、注释、后记等属于内文本;外文本则包括采访、日记、访谈、书信、出版社的广告、海报等。法国结构主义文学批评家热奈特称副文本为“阐释的门槛,”意即副文本能够体现译者的翻译思想和翻译观,并引导读者理解和评价文学译本。。2005年香港中文大学出版社出版詹译《The Chess Master》中英对照单行本时,文首的“引言”由危令敦(Ngai Ling-tun)撰写,未涉及译者的阐述方法和翻译策略。杜博妮的副文本则充分印证了她的文化诗学视野,在1990年版的《Three Kings》中,译文前有长达18页的引言,重点论述了《棋王》;后有80条政治(文化)术语的名词解释,其中28条与《棋王》相关。在2010年修订版《The King of Trees》中,杜博妮删除了名词解释,淡化了政治和社会研究色彩;同时调整了原引言结构,改为后记附于译文之后。其前言和后记既有对《棋王》的外在研究,探究原文本的历史政治文化背景、作者经历和文化观念,又有对《棋王》的内在剖析,阐释小说的哲学主题、文体特征以及由此生发的翻译策略。这种外在研究和内在剖析的结合正是文化诗学最根本的特点。杜博妮也自称,在翻译过程中她“自始至终的目标就是要忠实呈现作者的文学技巧和哲学深度”*Bonnie S. McDougall, Three Kings: Three Stories from Today’s China, London: Collins Harvill, 1990, Introduction p. 25.其中引文由本文作者译,下同。,并充分肯定了小说的文学成就和文化价值。

三、《棋王》的中国文化诗学翻译和阐释

1.政治历史符码

文化诗学致力于打破新批评和结构主义批评所建立的文本牢笼,将研究触角延伸到文本之外。格林布拉特指出:“文化诗学的中心考虑是防止自己永远在封闭的话语之间往来,或者防止自己断然阻绝艺术作品、作家与读者生活之间的联系。”*蒋述卓:《文化诗学:理论与实践》,北京:人民文学出版社, 2005年,第80页。突破文本自足,注重文学与社会生活的互相渗透,这种研究范式对文学翻译至为重要。

杜博妮“三王系列”英译的副文本*此处副文本包括1990年版《Three Kings》的引言和2010年版《The King of Trees》的后记。二者结构有所不同,内容基本一致。以作者研究为开端,将作者的个人际遇置于广阔的社会和文化背景之中进行整体性考察,以“介绍原作的整体社会和文化背景……阐明文中的政治和社会信息”*Bonnie McDougall, “Problems and Possibilities in Translating Contemporary Chinese Literature”. The Australian Journal of Chinese Affairs. No. 25 (Jan., 1991) p.48.。这些详实可信的资料成为阿城研究的重要文献,2005年危令敦在 《The Chess Master》的导读中就曾引用和借鉴其中的内容。另外,杜博妮的作者研究和相关历史政治背景研究达成了作者阿城和小说叙述者“我”的身份认同,重构了原文的历史文化语境,凸显了小说的现实性品格,也为文学翻译的历史真实性打下了坚实的基础。

文化诗学视野下的文本都是被充分历史化和文化化的。文学语言是文化意义的载体,语义诠释有赖于深入的历史文化研究。以《棋王》开头第二句“那条临时挂起来的大红布标语”为例,杜博妮和詹纳尔对“临时”的阐释大异其趣:詹译为“the temporary slogans mounted on scarlet cloth”,杜译则是“the big red slogans that were hung up for our departure”。在现代汉语中,“临时”或指“临到事情发生的时候;事先准备好”,或指“暂时、短期、非正式的”*参见中国科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》,北京:商务印书馆,1992年,第717页。。詹纳尔的翻译脱离历史文化语境,“temporary”指时间短暂,非长期的,属“临时”的第二个含义,“temporary slogans”意即“暂时使用的标语”,与下文“这标语大约挂了不少次”的语义冲突;另一方面,“temporary slogans”也脱离了原文语境,混淆了修饰关系,原句中“临时”修饰“挂起来”,而非“标语”。杜博妮根据对作者和政治历史的了解和掌握,选取“临时”的第一个含义,以当其事当其时,其事为插队,其时即离城,标语是为欢送插队知青离城而挂起来的,由此突破形式的藩篱,成功还原了历史语境。相比而言,杜博妮的翻译比詹纳尔更加准确明晰,体现了“历史真实性”原则,詹纳尔的翻译则暴露出对原文历史背景研究的欠缺。

《棋王》的“文革”背景使文本涉及众多政治名词,必须结合历史政治背景才能把握。文化诗学要不断返回到个体经验和特殊环境中,作者和历史文化研究是重返历史的有效策略,可以为语义阐释提供文化历史观照。在政治用语方面,与詹纳尔译本相比,杜博妮的准确度和忠实性更加突出,表现出对历史文化的切近和追索。如下*本文对译本的引用均按照詹纳尔(1986)、杜博妮(1990)、杜博妮(2010)的时间顺序排列,杜博妮两版相同之处不再分别引用。:

(1)出身孬一些,组织上不太放心。

詹译:my dicey family background caused some worries to the organization people.

杜译1990:If there was something out-of-line in your background, the Organization might have its doubts. (文后词条“Organization:oblique reference to the administrative authorities which determine jobs and almost other area of people’s lives.”*Bonnie S. McDougall, Three Kings: Three Stories from Today’s China, London: Collins Harvill, 1990, p.220.)

杜译2010:If there was something out of line in your background, the Party might have its doubts.

(2)父母生前颇有些污点,运动一开始即被打翻死去。

詹译:My parents had collected some black marks while they were alive and as soon as the movement began they had been overthrown and had died.

杜译1990:My parents had fallen foul of the authorities at some point, and as soon as the Movement started they were Overthrown and died. (文后词条“Overthrown: removed from office, sentenced judicially or administratively to various kinds of detention, or even executed as a Bad Element or Counter-Revolutionary”.*Bonnie S. McDougall, Three Kings: Three Stories from Today’s China, p.220. 该注释意为:“文革语境中被革职,行政或司法判处羁押,被打翻的人即坏分子或反革命。”)

杜译2010:My parents had been blacklisted by the authorities at some point, and as soon as the Cultural Revolution started they were arrested and died shortly thereafter.

杜博妮和詹纳尔对在“生前”、“污点”、“运动”、“打翻”的翻译大不相同。詹纳尔以直译为主,文本的政治背景和环境遭到虚化:“black marks”*参见Shorter Oxford English Dictionary对于black mark的解释:a mark of discredit against a person’s name.上海:上海外语教育出版社,2004年,第241页。意为“污点,失误”,消解了文革中政治迫害的本质;“生前”直译为“while they were alive”, 造成了时间关系上的混乱;“运动”直译为 “the movement”,失去了特指功能;“overthrown”意为“打倒,推翻”,多指使用暴力瓦解某人或某机构的地位和权力,在此并不适用。

杜博妮则密切联系“文革”历史,对句中浓缩的民族政治历史体验进行了解码。在其副文本中,她详述了1956和1965年阿城之父、文艺评论家钟惦棐两度被打成右派的经历,为这句话的翻译积累了政治历史和文化心理依据。因此她能够准确把握句中的反讽语气,传达出作者对“文革”温和的批判立场。其翻译以意译为主:“污点”的英译从“fall foul of the authorities”到 “be blacklisted by the authorities”, “authorities”突出了政治当权者这一主体,而主动语态变为被动语态加强了政治迫害的意味;“生前”实际上是“at some point”, 理顺时间关系。“运动”从“the Movement”具象化为“the Cultural Revolution”,特指文化大革命;“打翻”也由1990年对“overthrown”的繁琐解释而变为“arrested”(被捕入狱),意义更加具体和清晰。杜博妮的翻译与历史政治语境紧密衔接,精准明晰的选词和句式忠实再现了原文的语义内容和情感志向,符合阿城的文革经历和认知立场。

(3)家具上都有机关的铝牌编号,于是统统收走,倒也名正言顺。

詹译:As all the furniture in the flat carried the aluminum tags of public property it was all taken away, which was only right and proper.

主要出口产品有:咖啡、皮革、毛皮、油料作物、豆类、天然橡胶、畜牧业、茶等。2017年国内生产总值为734亿美元,其中农业占41%,工业占13%,服务业占46%。

杜译1990:All the furniture at home had an aluminum plate with a government property stamp on it, and so the whole lot was carted off—which was all very right and proper, of course.

杜译2010:Each piece of our furniture, which displayed a government-property stamped aluminum plate, was carted away-this being very right and proper, of course.

原句中“统统”和“倒也”具有鲜明的感情色彩和表达功能。詹纳尔使用原因状语从句和非限定性定语从句构成的线性句式,结构平淡,主题不突出,重复出现的“all”和简单副词“only”也未能充分凸显语气特征。就杜博妮的翻译而言,“all”和“the whole lot”被 “each piece”所替代,使得2010年版的译文在语气上较1990年有所弱化*2010年修订版由新方面出版公司和企鹅图书出版,因面向大众读者,杜博妮着意淡化了文本的政治色彩和社会研究功能。,但修订后的句式更加简洁紧凑,突出了述位结构“carted away”,同时“each piece” 和“of course”对应“统统”和“倒也”,传达出原文的情感意义,而独立主格结构中指示代词“this” 的指示性和衔接性比定语从句的关系代词“which”更强。在词汇、句法和标点(破折号)手段的共同作用下,杜译的无奈和嘲讽语气远比詹译强烈,更符合“我”家破人亡后的心理状态。另外,就“机关”的英译而言,杜博妮的“government”也比詹纳尔的“public”更为明晰化。

文化诗学注重文化的政治学属性,强调对文本的政治解读,坚持在历史语境中追问文本意义。作为审美对象的文本映照着特定时代的历史,作者和历史背景研究是翻译阐释的基础和保障。在政治用语的翻译上,杜博妮把文学文本与作者经历、社会历史、政治立场等结合起来进行整体考察,从文本的意义世界出发去探索文化语境,再从文化语境反观文本意义。基于详尽的文化诗学研究,她主要采取意译策略,重建文本的历史语境,准确还原了寻根作家对历史权力与政治的态度,实现了文学阐释和翻译的“历史真实性”。反之,缺乏历史文化论证的直译往往带来“假朋友”(false friend)。如“许多外省来取经的革命战士”一句,詹纳尔将其中的“取经”译为“fetch the scriptures”;而杜博妮则译为“political enlightenment”,概念意义的把握高下立见。

2.文化哲学传统

文化诗学注重揭示文学中隐含的文化价值,关注文化人格的建设,如季羡林先生用儒家的“孝”文化解读朱自清的《背影》;童庆炳教授立足儒家传统,依据《孔乙己》和《阿Q正传》总结鲁迅的反传统文化立场,关注边城文化,从《边城》、《萧萧》中解读沈从文的原始主义特色。杜博妮对《棋王》的阐释,则聚焦道家文化。

首先,杜博妮在副文本中着力阐发了《棋王》中的道家思想。她指出,《棋王》中的三个人物为小说晕染了道家的文化底色:讲“阴阳之气”的捡烂纸的老头儿,“出山”玩棋的地区象棋冠军和“元四家之一”的倪云林。杜博妮将道教定义为逃避主义(escapism),“深山不是无奈的放逐之地,而是回归淳朴和简单的避难之所”*Bonnie S. McDougall, Three Kings: Three Stories from Today’s China, London: Collins Harvill, 1990, Introduction p.16.,因此道教能够为“在世俗世界中被抛弃或受挫折的人”*Bonnie S. McDougall, Three Kings: Three Stories from Today’s China, p.16.提供安慰。她将道家哲学与“文革”语境相结合,提示了《棋王》的主题意义:“随着身体的迁移,阿城的主人公们也经历了精神的逃亡。”*Bonnie S. McDougall, Three Kings: Three Stories from Today’s China, Introduction p.17.远离政治中心,逃脱了政治意识形态的钳制,插队知青们获得了“意想不到的自由和安定”*Bonnie S. McDougall, Three Kings: Three Stories from Today’s China, Introduction p.19.,表现出对“物质和精神匮乏毫无怨言甚至乐在其中的态度”*Bonnie S. McDougall, Three Kings: Three Stories from Today’s China, p.15.。杜博妮指出,这种人生态度集中体现于王一生和画家。他们逃脱了社会的现实要求,以象棋和绘画为生活方式和精神寄托,这与倪斌所代表的文化精英作派截然不同,象棋和绘画在文化本质上是“非儒家、非官方的”*Bonnie S. McDougall, Three Kings: Three Stories from Today’s China, Introduction p.18.。儒道之分可谓杜博妮在《棋王》阐释上的独到之处,王一生经过“连环大战”问鼎“棋王”意味着道家文化的胜利。经过道家思想的送礼,“在故事末尾,叙述者和主人公都对生活有了新的理解”*Bonnie S. McDougall, The King of Trees, New York: New Directions, 2010, p.189.,杜博妮的解读体现了文学的意识形态属性和功能。

其次,杜博妮将道家文化研究付诸翻译实践,既追求对道家思想的准确阐释,又注重小说语言的审美特征。就文化名词“道禅”而言,詹纳尔译为“Taoism and Zen”,而杜博妮从1990年的“Taoism and Zen”到2010年的“Daoism and Chan”, 从归化趋向异化,最终对文化负载词采取音译借词的翻译方法,凸显了文化他者的他异性,表现出以中国为中心的翻译立场。

《棋王》中的道教话语突出了语言的差异性和层次感。“对当代中国小说来说,阿城在故事中对当代和中国传统文化的频繁引用可谓非比寻常。其语言也因此非常复杂,既有标准的现代汉语,也有源自明清的古典小说的词汇,不同的语言特色使故事更加丰富。”*Bonnie S. McDougall, Three Kings: Three Stories from Today’s China, London: Collins Harvill, 1990, Introduction p.22.为了突出道家的文化特征和地位,《棋王》主要以文言句法表述道家思想,尤其常用古代汉语的四字结构。如捡废纸的老头论棋道:“太盛则折,太弱则泻。”詹纳尔译为“Win too much and you will break, be too feeble and you will leak away.”*W. J. F.Jenner, The Chess Master, Beijing: Chinese Literature, p.97.杜博妮的译本为“Too bold you breach, too weak you leak.”*Bonnie S. McDougall, Three Kings: Three Stories from Today’s China, London: Collins Harvill, 1990, Introduction p.75.此处论“阴阳之气”,因此“盛”指气盛、大胆,“弱”即气弱、软弱,杜博妮的意义把握更为准确。就审美特征而言,杜博妮的译文更美。德国语言学家洪堡特(Wilhelm von Humboldt)曾说:“任何人都无法否认古典汉语具有一种惊人的高雅之美,这种美表现于它抛弃了一切无用的(语法)关系,以语言本身而不必凭借语法形式来充分表达纯粹的思想。”*刘宓庆:《翻译与语言哲学》,北京:中国对外翻译出版公司,2001年,第166页。“愈是古代的语言,愈不适合于后世精密的语法”。*郭绍虞:《照隅室语言文字论集》,上海:上海古籍出版社,1985年,第103页。不合语法,正是古代汉语意合特征的根本体现。詹纳尔的翻译对原句加以扩充,用“祈使句+and”重建了语法结构,明晰了句中的条件关系,同时也消减了中国传统文言至简至深的神韵。杜博妮的译文则两全其美,既再现了古代汉语言简义丰的特点,又呈现出英语格言谚语的特色。不仅句式对称美观,简洁凝练,而且第一句中的头韵“bold, breach”,第二句中的类韵“break, leak” 以及与原文完全对应的8个音节,凸显了形式感、节奏感和音乐美,达到了与原文的“功能对等”,充分体现了道家语言的审美维度。

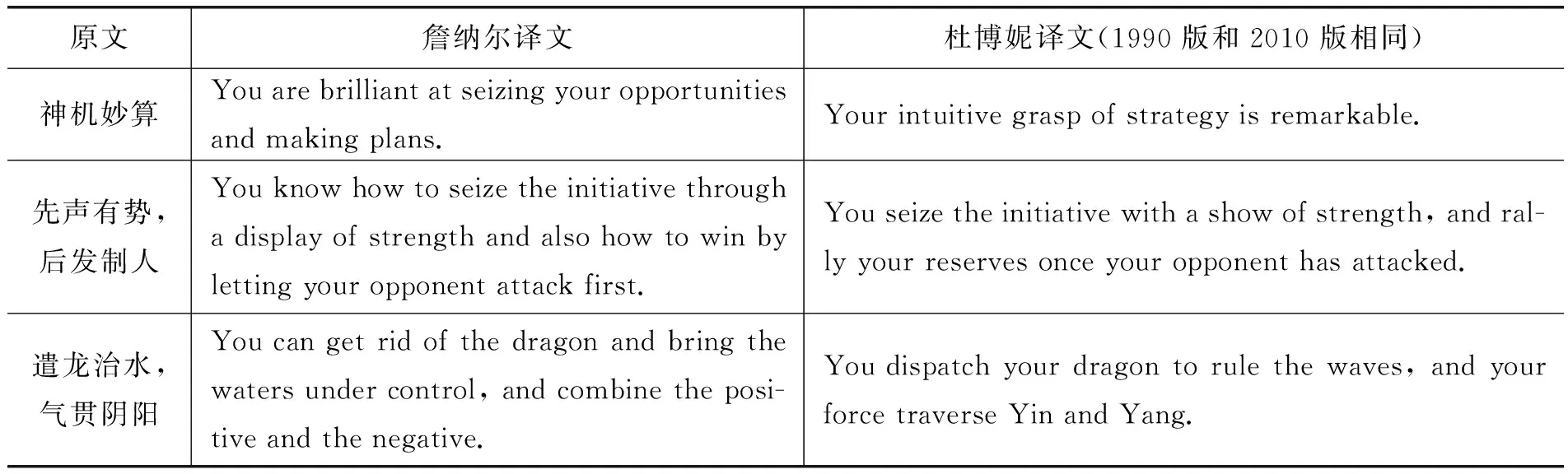

再如小说末尾象棋冠军对王一生的评价:“汇道禅于一炉,神机妙算,先声有势,后发制人,遣龙治水,气贯阴阳,古今儒将,不过如此。”7个四字结构充分体现了文言句法在结构、音韵和形象上的美学特征。杜博妮的译文共59个单词,比詹纳尔少用近20个单词,更贴合原文简洁苍劲的语言特点,并再现了文言词语“郑重、严肃和古雅的色彩”*陈志杰:《文言语体与文学翻译》,上海:上海教育出版社, 2009年,第7页。。对比如下:

原文詹纳尔译文杜博妮译文(1990版和2010版相同)神机妙算Youarebrilliantatseizingyouropportunitiesandmakingplans.Yourintuitivegraspofstrategyisremarkable.先声有势,后发制人Youknowhowtoseizetheinitiativethroughadisplayofstrengthandalsohowtowinbylettingyouropponentattackfirst.Youseizetheinitiativewithashowofstrength,andral-lyyourreservesonceyouropponenthasattacked.遣龙治水,气贯阴阳Youcangetridofthedragonandbringthewatersundercontrol,andcombinetheposi-tiveandthenegative.Youdispatchyourdragontorulethewaves,andyourforcetraverseYinandYang.

对比詹纳尔和杜博妮的译文,口语体的“brilliant”“remarkable”正式;动词结构“seize your opportunities”不如名词短语“grasp of strategy”更加正式和书面化;“show how to win”的意义和用词均不如“rally your reserves”贴切;“bring the waters under control”不如“rule the waves”更形象;“combine the positive and the negative”与“traverse Yin and Yang”相比欠缺神韵,也不如后者的异化翻译对中国传统文化更为尊重。

在准确性方面,阿城用“遣龙治水”旨在赞扬王一生运筹帷幄、调兵遣将的高超棋艺,一方面源起“楚汉之战”的中国象棋重用兵之法,重智斗;另一方面中国龙是象征性的民族标志,也是传说中受玉皇大帝之命、专司雨水的神,是“中国人以治水为重要活动的民族表现”*张家诚:《龙与治水》,《中国气象报》2003年4月10日。。詹纳尔将“遣龙”译为“get rid of the dragon”,意即“除掉龙”,继承了《贝奥武甫之歌》以来视“龙”为恶兆的欧美文化传统,导致翻译时对目的语文化的盲目比附和对原文的文化误读。杜博妮将“遣龙”译为“dispatch your dragon”,契合中国“遣龙治水”的文化传说,也更符合原文的文本语境。

文言具有含蓄丰赡的韵味,因而具有很强的表现力和审美价值。文言于白话,相当于雅言于俗语,然而詹纳尔的翻译偏口语化,句式结构散乱,符合家常谈话的语体特征,脱离了文言文高雅整饬的语体风格,意义上也常有差池;杜博妮句式对称整齐,用词更具文学性和正式化,更能表现原文的古典美特征,对原意的解读更为准确。在对道家思想的翻译上,杜博妮更好地再现了词汇的语域特征和句式的文体风格,从而忠实于原文对道家文化的诗学表达,突出了道家思想的精神价值和文化地位。

3.诗学审美特色

文化诗学批评注重文学的审美特性,提倡紧密依靠语言。1980年代后期,中国文化诗学的主要倡导者童庆炳教授就提出了将文学研究视野转到文体学,特别是“文学语言”。而语言风格是《棋王》最为突出的艺术特色。王蒙先生曾赞言:“美不胜收——口语化而不流俗,古典美而不迂腐,民族化而不过‘土’。”*王蒙:《且说〈棋王〉》,《文艺报》1984年第10期。这种语言对译者提出了极高的诗学要求。杜博妮在副文本中特别指出,故事中的“对话根据人物的地域和阶层特征而有所差别,比如‘棋呆子’的继父(北京劳动阶层)和脚卵(上海精英代表)”*Bonnie S. McDougall, Three Kings: Three Stories from Today’s China, London: Collins Harvill, 1990, “Introduction ”, p.22.。俗语、方言的翻译是译事一难。杜博妮追求翻译语言的真实性,重视语域差异,她对原文精准的诗学审美为文体风格的再现打下了基础。

在俗语翻译上,为达到“功能对等”,再现原文的文化特征,杜博妮重点突出了译文的修辞特性和文体风格。例如:

(1)寒门出高士

詹译:Great scholars come from poor families

杜译:Humble homes hatch heroes.(4个单词,头韵一贯到底)

(2)半饥半饱日子长

詹译:stay half hungry and you’ll live to a ripe old age.

杜译:Neither too hungry nor too well fed, you’ll live a long time and die in your bed.(对“半饥半饱”的充分翻译和押韵句式)

(3) 后会有期

詹译:We’ll definitely meet again.

杜译:We’ll meet again in due course.(对“有期”的准确阐释)

王一生一副“呆相”*阿城:《棋子》,见《阿城精选集》,第7页。,但他“棋下得很神”*阿城:《棋子》,见《阿城精选集》,第6页。,小说末尾更是由“棋呆子”变成了“棋王”,由“瘦小黑鬼”变成了英雄。因此,“呆子”之称用以表达王一生痴迷棋道、不精于生计之意。杜博妮在副文本中对“呆子”进行了阐释:“校友们给王一生取外号叫‘棋呆子’,意为对象棋的痴迷使得他在现实生活中陷入近乎愚蠢的状态。”*Bonnie S. McDougall, Three Kings: Three Stories from Today’s China, London: Collins Harvill, 1990, “Introduction”, p.18.詹纳尔将“棋呆子”译为 “the chess maniac”,杜博妮译为“the chess fool”。从意义上看,“maniac”指躁狂者*参见《朗文英汉双解词典》,北京:外语教学与研究出版社,1992年,第738页。,“chess maniac”即“棋疯子”;“fool”则既可指蠢人,又可指有癖好的人,更加契合《棋王》的语境;从语域上看,“maniac”来自精神病学术语“mania”,为正式用词,fool则属日常口语用词,且具亲切的情感色彩,可见fool更适用于“棋呆子”这一外号。小说中还有两处提到“呆”:

(4)你恐怕还是有些呆!

詹译:You still sound like a bit of an idiot to me.

杜译1990:You, I’m afraid, are actually a bit of a fool!

杜译2010:You really are a bit of a fool, I’m afraid!

(5)远远就看你呆头呆脑

詹译:I could recognize your crazy look from miles away.

杜译:I recognized your thick skull miles away.

“idiot”即“糊涂虫,笨蛋,傻子”。在旧式用法和技术用语中,“idiot”还指“智力低下的人”*参见《朗文英汉双解词典》,第613页。,因此“idiot”近乎“笨”,而非“呆”。第二句中,“crazy” 则多指异常之象,故而近乎“怪”。杜博妮将“有些呆”译为“a bit of fool”,将“呆头呆脑”译为“thick skull”,既符合原文的意义,又接近原文的表述,贴近对话的口语化风格。可见,一个“呆”字也能体现不同的语体色彩和情感意义。如果没有对源语语言文化的研究和考察,译文就会显得生硬而牵强。

在人物对话中,杜博妮常常使用填空词(hesitation fillers),如“eh”,“ all right”,“ okay”,“ ah”等。这些词有助于表情达意,也符合口语体的语言特征。她注重词汇的语域,多使用日常词汇,多用短句和省略句,既表现出口语灵活、短小的文体特征,又再现了文本的简洁风格。詹纳尔的词汇和结构则显得刻板生硬,多为完整句式,湮没了原文的语言层次感。

审美是文学的本质特征,而文化诗学致力于文化与诗学、现实性和审美性的结合。语言特色既代表了原文的文体特征和作者的艺术风格,也有利于推动文化传播。《棋王》的语言特色参与了小说的人物塑造和主题表达,代表着寻根文学扎根民间、重建传统的努力,也体现了作家的传统美学根基和创作风格。因此,传递原文的文学和文化价值,译文必须实现语言特色的对等。杜博妮准确地把握住了原文的语言风格和其中蕴含的人物心理,使《棋王》译本再现了原作中语言的层次感和多样性。无怪乎美国汉学家金介甫(Jeffrey C. Kinkley)评价说:“杜博妮翻译的这三篇中篇小说(《棋王》、《树王》、《孩子王》)很有艺术性。”*[美]金介甫著:《中国文学——一九四九—一九九九的英译本出版情况述评》,查明建译,《当代作家评论》 2006年第3期。

四、结语

杜博妮的《棋王》英译两版本均由欧美知名商业出版公司出版*英国的伦敦柯林斯出版社(Collins Harvill)为世界性出版业巨头,美国的新方向出版公司(New Directions)以出版实验性、创新性文学作品为宗旨,加拿大企鹅图书(Penguin Books Canada),是世界最著名也最大众化的英语图书出版商。,面向“对汉语或中国历史文化知之甚少或者一无所知的读者”*Bonnie S. McDougall, The King of Trees, New York: New Directions, 2010, p.196.。詹纳尔译本由大陆和香港出版社出版*詹纳尔的《棋王》译本初载于中国文学出版社的英文期刊Chinese literature(夏季版),后由外语教学与研究出版社和香港中文大学出版社分别出版英汉对照版。,以国内外“英汉语文学和翻译研究专业人士”和“有志于了解中国文化的读者”*覃江华、刘军平:《澳大利亚汉学家杜博妮的文学翻译思想探析》,《湖北大学学报(哲学社会科学版)》2013年第1期。为目标。以上文本对比分析表明,杜博妮翻译非但没有淡化原文的文化意义和文学特征,反而比詹纳尔更加忠实于原文,更贴近原语文化和作者,忠实再现了原文的文化心理、主题意义和语言特色。相比之下,詹纳尔的译本多有误读硬译。

究其根本,杜博妮对原文的文化和诗学研究为翻译奠定了基础。她采取“以中国中心的”批评和阐释立场,在副文本中对作家、文本和历史文化进行了深入研究,使得中国文化意义和文学价值在译本中再现和重生。当今翻译研究已将原文赶下神坛,鼓励译者主体对原文进行改写和操纵,杜博妮却摈弃了以欧洲、目的语文化和文本为中心的理论倾向,在其翻译研究中明确提出了以中国为中心、以社会学理论为中心的“礼物交换”翻译模式。这种以原语为中心的翻译策略超越了狭隘的民族主义立场,有利于促进多元文化的和谐共生。

中国现当代文学外译承载着文化兴国的历史使命,也参与世界文学版图的建构,因此必然涉及文化系统与文学体系的互动和互构。“中国文学走出去”应该借鉴杜博妮以中国为中心的文化诗学阐释模式:一方面,强化文化交流意识,立足文化哲学的高度,以广阔的文化视野来观照文学;另一方面,提高文学审美能力,准确把握文本的语言特色和诗学特点,在译文中重现原文的文体特征。杜博妮的翻译实践证明,把握宏观的文化诗学视野,才能发挥文学翻译的文化传播功能,弘扬文学的普世价值,推动中国文学走向世界。

[责任编辑:以 沫]

On Bonnie S. McDougal’s Perspective of Chinese Cultural Poetics in Translation:A Comparison between Two English Versions of Qiwang

LI Hui

(School of Foreign Languages and Literature, Shandong University, Jinan 250100, P.R.China;Foreign Languages School, Shandong Normal University, Jinan 250014, P.R.China)

As an inter-cultural and inter-literary activity, literary translation necessitates the perspective of cultural poetics which advocates interaction and collaboration between cultural and literary systems: cultural studies inform interpretation of the original text and aesthetic judgments help to transfer specific literary value. The Australian sinologist Bonnie S. McDougall’s cultural poetics, as manifested especially in her translation of the root-seeking novel Qiwang, is Chinese-oriented, focusing on Chinese history, culture and language. Through comparison and analysis, her translation practice and model stands as fine examples for the current “Chinese literature-marching-out” project.

McDougall; cultural poetics; cultural studies; aesthetic experience

2013-12-10

李慧,山东大学外国语学院博士研究生(济南250100),山东师范大学外国语学院讲师(济南 250014)。