警惕环境治理成本转嫁

刘洋,北京师范大学政府管理研究院研究员陈弘明,北京师范大学政府管理研究院研究员隋吉林,中央文化管理干部学院社会教育部主任杨美琼,中国文化产业研究会

警惕环境治理成本转嫁

刘洋,北京师范大学政府管理研究院研究员

陈弘明,北京师范大学政府管理研究院研究员

隋吉林,中央文化管理干部学院社会教育部主任

杨美琼,中国文化产业研究会

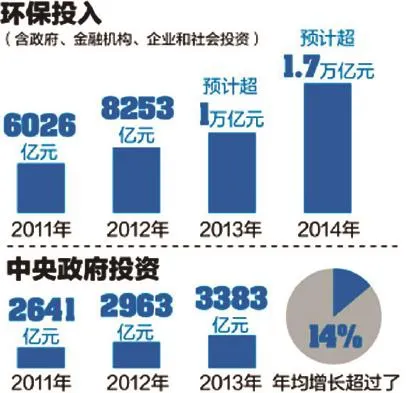

30多年的城市化、工业化奋进造就了我国“世界第二大经济体”的奇迹,同时也戴上了“最严重环境污染国”的帽子,主要生态指标拉响红色警报,一系列环境灾难频发。正如李克强总理所言“向污染宣战”,我们不得不与环境污染展开生存权、健康权的生死争夺,环境治理强制化、严格化、法制化必然渗透到经济社会各个角落。值得关注的是,按照西方经验,环境治理代价可能高达过去经济收益的数倍。彻底扭转乃至根治我国几十年积攒下来的环境欠账,其成本将是天文数字。以雾霾治理为例,北京市提出7000亿治霾,以此估算东部发达地区治霾花费至少数万亿,超过了2013年GDP的2%,高于当年公共财政环境投入,也高于国民经济多数行业产值。

谁该承担环境治理成本?

多部环保法律法规都明确提出了污染者付费的原则。许多企业通过减少或者逃避环境治理投入,谋取暂时利益,欠下大量环境账。一些地方官员为了提高政绩,成为环境污染纵容者,甚至通过招商引资,故意以不检、不查作为优惠条件吸引重污染企业,造就了数字光鲜却带血的GDP和税收。显然,这些不负责任的企业和政府作为环境污染的最大受益人,理应是环境治理的主要责任者和成本承担者。

谁在承担环境治理成本?

然而,在管控机制尚不健全的现实条件下,企业和地方政府将本该“自扫门前雪”的环境治理责任和成本有意、无意地巧妙转嫁给公众。方式有二。

第一,“李代桃僵”,公众超负荷承担环境治理成本。公众是生活污染主力军,水电气等公共品价格调控是较为有效的环境治理成本承担方式,谁消耗谁付费,用得多付得多。但是,我国价格形成机制很不完善,特别是公共性、资源性产品价格改革滞后,政府指导性价格仍然占据主导,不能真实反映市场供求关系和资源稀缺程度,往往导致公众超负荷承担环境治理成本。以成品油为例,油价几乎未征求公众意见,上涨早已常态化,“两桶油”成为最赚钱的世界500强。令人唏嘘的是,在环保部对中央企业年度主要污染物总量减排情况考核时,“两桶油”常常未达标,2013年还被环保部暂停审批除油品升级和节能减排项目之外的新、改、扩建炼化项目环评。企业不能因为垄断经营,一味谋取暴利,环境保护“短斤缺两”,让公众承担高企油价,甚至“绑架”政府使用公共财政来治理污染。油品价格只能一定程度体现资源开发、资源破坏、环境治理的成本,限制公众对油品的使用量,但是却无法约束企业大手大脚使用资源和大张旗鼓污染环境。

第二,“暗度陈仓”,牺牲公众利益为环境治理买单。 2007年我国开始全面实施政府收支分类改革,首次单设了“211环境保护”支出功能科目,2011年我国环保投入约占GDP的1.4%,低于美国1977年的水平(1.5%),要达到美国2000年的水平(2.6%),“十二五”期间我国环保投入将达到5万亿。专项财政支出增长本就非常艰难,而这些投入于日趋严峻的环境问题而言还远远不足。加之环境治理多发生在污染事后,很难追究到事前、事中,之前处罚由于缺乏完善的制度规范,受多方利益博弈,也不能与事后治理成本同等当量。尤其在治理雾霾、太湖等突发性重大环境污染时,政府甚至动用并非由污染当事人罚没、缴纳的巨量公共财政,损失某些民生领域的公众利益去“拆东墙,补西墙”。

切断成本转嫁公众的链条

事实上,公众正是环境污染的直接和最大受害者,其一,污染直接影响了公众生存和生活的环境,既对他们的身体造成了严重伤害,也给他们带来了巨额经济损失。其二,公众是垄断性公共产品的直接受害者,垄断企业通过不断涨价,把环境治理、经营不善、收入提高等增量成本转嫁给公众。其三,把环境治理成本转嫁给公众,势必对遵纪守法的企业造成不公,助长污染企业继续逃避责任,谋取私利。显然,让公众成为环境治理成本的实际主要承担者是“饮鸩止渴”,有失公允,也难以为继。因此,我们不仅要强化刚性环境监管,让污染者无处遁形,更要清晰量化、合理共担环境治理成本。

首先,有效增加环境污染机会成本。强化环境污染责任人监管。将资源消耗、环境损害、生态效益纳入区域经济社会发展质量、政府官员、国企高管工作绩效考核体系,实行奖惩对等、一票否决、终生追究和即时处置;加强环境声誉管理。政府、媒体、NGO、公众要敢于加大曝光环境污染责任方,让企业品牌、收入和地方官员执政评价因负面环境声誉受到打击;提高项目审批和市场准入的环境门槛。落实环评独立性原则,由环保部门而非利益相关方委托第三方承担,实行项目准入“环评不达标”一票否决,政府采购、招投标等公共财政支付的市场领域要加大环境准入权重,将有前科的污染企业排除在外,使其失去市场;加强基层环境监察执法能力建设。扩大基层环境监察队伍,提升基层环境执法的权威性、针对性、可操作性,推行“以日计罚”、“上不封顶”的基层环境行政处罚,切实让企业感到“肉痛”,使企业来不及、让公众成为环境治理成本的实际主要承担者是“饮鸩止渴”,有失公允,也难以为继。顾不上成本转嫁,大大提高企业违法成本;促进环境NGO尽责。鼓励环境NGO不受利益集团左右,聚集基于共同环境信仰的专业人士、群体,广泛代表民意,用组织化、社会化、法制化的力量捍卫环境权益。

其次,构建公平合理的环境治理成本共担机制。一是审慎使用价格手段。价格调控尽管能够一定程度抑制资源的无节制消耗浪费,但其短板也很明显。在事关公众切身利益的公共产品价格调整时,应吸纳社会评估、社会公示、公众听证、信息公开等民意要素,明确价格涨幅部分有多少比例用于环境治理,不能笼统归于CPI因素。二是增加公共财政支出透明度。落实政府作为环境治理最终责任人的原则,各级政府要在刚性环境指标体系框架内明确公共财政用于环境治理的比例和增幅,专款专用,避免挤占、挪用其他民生领域资金。在各地环境公报、年报上,要清晰体现政府资金的额度、增幅、去向、效益等关键指标,及时向社会公布,增加政府资金使用的透明度和效率。三是提升企业环境治理的动力。通过市场准入、项目审批、政府采购、招投标、舆论曝光、行政处罚、责任追究等差别化调控手段,使企业环境违法成本远高于守法成本,守法企业获得更多发展机遇和空间,从经济账这个源头倒逼企业不敢违法、不愿违法、积极守法。