连续性制动在旋梯、固定滚轮训练中的研究

王景波,林景宏

(空军航空大学航空体育系,吉林长春130022)

现代战机具有高载荷、高增长率及高认知负荷等特点,这要求飞行人员必须具备高水平的情景意识和空间定向能力。基础阶段飞行学员的空间定向能力训练主要是以旋梯练习一和固定滚轮练习一训练为主,其中旋梯练习一制动动作要领为:蹬梯起动,后摆至后上方接近垂直位置时,两手拉杠,向前进入回环,当回环至下方稍过垂直位置时迅速下蹲进行制动,旋梯回摆至下方垂直部位时,两腿用力蹬直,摆至前上方接近垂直位置时,抬头挺胸,腹部和靠杠向后进入回环。训练中以起动开始计时正 (反)方向完成20圈制动后进行反方向20圈旋转后停止计时,完成时间80 s以内为合格、75 s以内为良好、60 s以内为优秀。固定滚轮练习一动作要领为:两脚站在横踏板上,绑好保护带,两手正握轮柱,臀部右移蹬右脚,右、左手臂依次用力支撑,向右转动,经倒立位置后右手推环,蹬左脚,臀部移向转动方向进入右侧转,当轮转至身体正立稍过垂直位置后,臀部迅速移向转动的相反方向进行制动,而后再向左侧进行侧转。训练中以一侧方向完成20圈制动后进入反方向20圈侧转后停止计时,完成时间60 s以内合格、55 s以内良好、50 s以内优秀。提高旋梯和固定滚轮的训练水平是提高空间定向能力的主要手段,而中间的制动又是制约旋梯和固定滚轮训练的重要因素。传统的制动是当回环或侧转至下方稍过垂直位置时,迅速下蹲或反方向移臀。但因学员空间定向能力低,空中控制身体的能力弱而无法一次制动进入反向衔接,一般在惯性作用下需要三四次,甚至五次才能制动住;而连续性制动则是在回环或侧转至最下方稍过垂直位置后迅速下蹲或反方向移臀,如因旋转速度过快或惯性大而过最上方垂直位置后,身体迅速恢复直立,再次进行制动。笔者在训练中采用连续性制动和传统制动进行实验研究,完善其训练方法,提高其训练成绩,进而提高飞行学员的空间定向能力水平。

1 实验对象与方法

1.1 实验对象

空军航空大学飞行基础训练阶段106名男学员,分成两组:实验组54人,年龄19.32±0.56岁;对照组52人,年龄19.36±0.42岁。训练时间从2012年8月至2012年12月,计40学时。

1.2 研究方法

1.2.1 对照实验法

确定实验对象的基本情况,分成实验和对照两组。2012年8月初,对实验组和对照组的飞行学员统一进行旋梯和固定滚轮练习一的基础。通过对旋梯和固定滚轮各8学时的教学与训练,使学员初步掌握旋梯与固定滚轮的技术动作,并在第8学时进行测试。实验组从第9学时开始在旋梯与固定滚轮训练中的制动采用连续性制动训练,并在最后一次课进行测试。对照组在旋梯、固定滚轮的训练中,中间的制动方式自始至终采用传统制动方式,并在最后一次课进行测试。

1.2.2 数据分析法

对实验所得的研究对象旋梯和固定滚轮成绩数据和结果,利用SPSS13.0计算机统计软件进行统计学分析。

2 结果与分析

2.1 训练前成绩比较分析

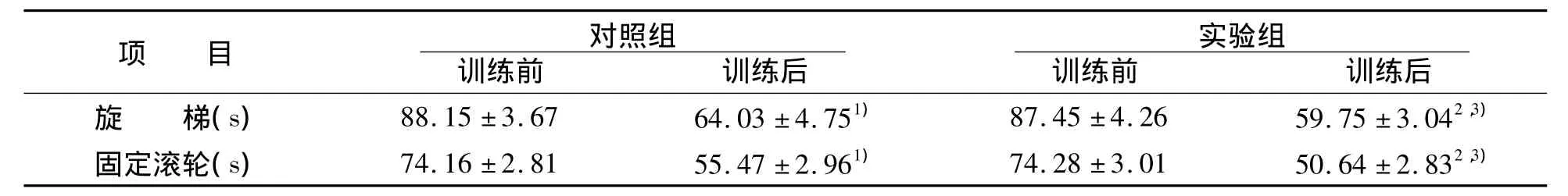

对比训练前,分别对实验组与对照组进行旋梯与固定滚轮测试,两组的两个项目成绩经过检验P>0.05,差异不具有显著性。说明实验组与对照组空间定向能力水平接近,能够满足对比实验的基本要求。

2.2 训练后成绩比较

2.2.1 对照组训练前、后比较分析

从表1可以看出,训练后对照组的旋梯与固定滚轮的成绩也有了大幅度的提高,P<0.01,差异具有显著性,说明传统空间定向能力训练手段能够有效地发展飞行学员的空间定向能力。

2.2.2 实验组训练前、后比较分析

从表1可以看出,训练后实验组的旋梯与固定滚轮的成绩有了大幅度的提高,P<0.001,差异具有非常显著性,说明新的训练手段在旋梯与固定滚轮的训练中,起到的效果是非常明显的,能够更有效地发展飞行学员的空间定向能力。

表1 实验组和对照组训练前后比较

表1 实验组和对照组训练前后比较

注:1)P <0.01,2)P <0.001,同组训练前后比较有显著差异;3)P <0.05,训练后两组比较有显著差异。

?

2.2.3 训练后实验组与对照组比较分析

从表1可以看出,训练后实验组与对照组的旋梯与固定滚轮的成绩均值有了显著性差异,实验组的成绩明显好于对照组,P<0.05,说明在旋梯与固定滚轮的训练中,连续性制动训练相对于传统训练手段起到的效果更为显著,避免学员因惯性作用而制动几次才能进入反向衔接,同时连续性制动提升了学员在空间判断力和身体操控能力,能够更加有效地发展飞行学员空间定向能力。

3 结论

通过实验发现,传统的制动训练能够提高旋梯和固定滚轮练习的训练水平,并对飞行人员的空间定向能力的提高有着较好作用。但连续性制动训练在旋梯和固定滚轮训练中更优于传统的制动方法。传统制动只是强调了制动时机和方式,未强调一次没有制动住的后续方法。而连续性制动恰恰弥补了因传统制动方法没能制动后,要将身体迅速恢复直立后进行再次的制动。这样能让学员快速进入反方向旋转,更有效地培养学员对身体位置的空间判断力和运动的操控和能力[1],提高学员旋梯和固定滚轮训练水平,从而提高飞行人员的空间定向能力。

[1]秦剑.航空体育中固定滚轮起动和制动技术运动学研究 [D].辽宁师范大学,2008:4.