由《旗帜》看文献纪录片的创作

□北京大学艺术学院俞虹司达

由《旗帜》看文献纪录片的创作

□北京大学艺术学院俞虹司达

在中国电视纪录片的创作中,与民众日常生活类纪录片、人类学民族志纪录片和边缘人群纪录片等类别相比,中央电视台的文献(政论及历史)类专题型纪录片向来都处于主流和强势地位。借助强势媒体播出平台,其作品的知名度和影响力也名列前茅。其中,国家、政党的“生日庆祝”类纪录片,是此类文献纪录片的一个重要的子项分类。继《复兴之路》《伟大的历程》《辉煌60年》等主旋律纪录片之后,《旗帜》成为这个系列中的又一部力作。

历史影像的处理方式

文献纪录片最不可或缺的就是文献。文献的容量、真实性和覆盖面的大小,也很大程度上决定着纪录片本身的权威性和艺术历史价值。文献的构成有很多种形式,如纸质文献、影像资料、实物档案等。从文字记录历史到影像记录历史的变革中,历史性的视频资料也占了很大的成分。在资料选编上,《旗帜》创作伊始,就建立了资料搜集整理队伍,采用“一站式的、全流程资料管理服务”。这种让资料工作从拍摄前期就加入进来的新方法,也为今后的纪录片创作提供了宝贵的经验。

文献纪录片中的历史影像主要由两类组成,其一,是重大历史事件的代表性影像;其二,是具有时代特征的一般影像。《旗帜》也是这样,然而,该片在选择历史事件的代表性影像方面,具有明显的新意。比如,以往纪录片在展示关于辛亥革命的历史影像时,往往会选取诸如孙中山演讲、军队起义等镜头,但《旗帜》在讲述这一段历史时,却选择了街头理发匠给民众剪辫子的镜头,使影像具有了某种表意和象征功能。

就第二类资料而言,《旗帜》在采编具有时代特征的一般日常性历史影像资料时,也较以前的纪录片更为翔实和丰富。剧组专门构建了一支由二十多人组成的资料组,在新影厂等资料库中搜集、筛选了一万一千一百多分钟的馆藏资料,同时,也使用了近百条央视抢救修复工程中的历史影像资料。

在有限的时间内,按照时代特点,采取最具有代表性的影像,不仅考验的是编导的判断、选择和识别能力,最终入选的镜头,其排列组合所构成的序列,也会影响到整个片子的表意。《旗帜》中素材的选用,体现了编导的新意。比如在叙述原子弹爆炸成功的一段时,《旗帜》采用的是当时一部纪录片的同期声,这种真实性和历史感,让片子与当时的历史背景更加贴近。

也正如该片编导指出的:“编导对于影像资料的把握和剪裁,在很大程度上决定了一部文献纪录片的品质。”《旗帜》甚至在单一历史镜头的内部都进行了再创造。“同样的一个镜头,再次使用时要巧,掰开了重新用,在熟悉的镜头中加进新的符号。”《旗帜》对资料编辑的认真和详尽的态度,为纪录片创作者树立了学习榜样。

规则与破规

一直以来,“按话索图”的镜头选编方式,一向是中国文献纪录片最大的特色之一。在片子构成上,遵循一切从解说词出发的原则,即一切画面的组织均为解说词服务。不仅历史资料镜头,实拍的素材也以这种方式剪接排列。由于单纯的影像具有歧义性,不同的排列组合方式所构成的表意也有不同,所以,将思想和论点化为电视语言时,解说词就是保持观点准确的前提。

解说词的形式和内容决定了文献纪录片的走向。文献纪录片的解说词常常因为过于标准饱满而和它所展示的时代保持了距离。然而,就《旗帜》而言,它一方面仍然和以往的文献纪录片一样,以强导向型的解说词作为全篇的构架,另一方面,则在解说词的写作中做了更多的突破。

首先,在叙述的过程中,涉及了当时历史语境下的世界形势分析,与当时中国形势进行了比较,逻辑性上也进一步得到加强。

其次,编导体现了新的选材视角,比如引用了很多当时人物的口述文献。在浩瀚的文献中,要寻找到这样的只言片语,若没有“激情”和“使命感”,是无法做到的。

最后,《旗帜》的解说词告别了从前纪录片中每当提及领导人时所用的那种英雄神化式的、保持距离感的表现方式,而将领导人描述为鲜活的、平凡的人,这是中国纪录片可喜的进步。比如,在提及邓小平的晚年时,解说词这样写道:“有一张晚年的邓小平在北戴河住所外阳台上的照片。医生已经不允许他下海游泳了,他在疲倦的时候,只能这样渴求地望着大海、望着远方。”小切口进入,却蕴涵了更多的信息量和抒情性,充分展示了邓小平老骥伏枥志在千里的形象,容易让观众产生共鸣。

技术与观赏性

曾几何时,技术的落后一直是中国文献纪录片一个严重的问题。由于经费、周期、团队限制甚至创作态度等问题,文献纪录片更多是一种短暂的、一次性传播的产品,一些创作者也并没有具备意识形态宣传的使命感,甚至在一些地方还出现过为了拿项目、为了政府补贴而创作的片子。这种出发点之下的文献纪录片,制作质量和制作工艺显然无法保证。

相反,《旗帜》的制作技术较之以前的纪录片有了很大的提升,电脑特技的运用也让文献纪录片跟上了时代的步伐。尤其是航拍,打破了以往纪录片那种平面式、空镜头堆积的方式,提供了更多的视角来回忆历史、追溯历史,同时让影片本身更加大气。其技术上的突破也将今后的主旋律官方纪录片提升到一个较高的标准层次。

首先,值得认可的是《旗帜》创作团队的工作精神。剧组同时组织了5个小分队分赴上海、浙江、广东等11个省市采访拍摄,搜集了各类素材3200分钟。其次,片中的技术没有脱离文本,并不是仅仅为了尝试新技术而使用新技术。相反,技术是为了片子的叙述而运用的,同时,技术在帮助片子进行意图传达上也功不可没。正如本片创作者指出的:“以往用的都是英雄们常见的照片,这次我就想,要用动画表现,让这些英雄动起来。”

就文献纪录片的特色镜头而言,《旗帜》也做得很好。以往的文献纪录片往往会在展现当代历史场景时使用空镜头,如“一大”会址、北大红楼等;或当解说词过于晦涩、概念化时,将空镜头作为万能镜头使用。然而,《旗帜》中的空镜头却不仅拍摄了历史遗迹、遗物、器具等,更强调了将两个时代的场景资料及生活环境进行对比。这样,单一的空镜头间就产生了一种意义的连接,在影片的叙述中,也凸显了新的背景景观。

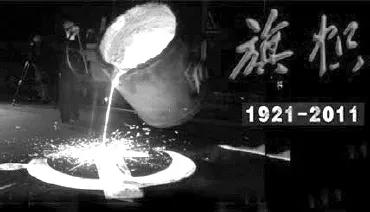

在拍摄的其他素材中,《旗帜》也并不仅仅将摄像机作为捕捉现实的器具,而是更加有的放矢,成为意义传达的承担者。比如片头的炼钢场景,成功地将炼钢这个动作进行了象征化,浇铸党徽的创意,为文献纪录片实拍方式提供了宝贵的经验。

值得一提的是,影视技术的大量运用,并不仅仅是为了提高作品的制作质量,而是更多地带来“观看性”的提升。从前,主旋律文献纪录片的主流受众,总是处于一种被强迫、被动传播的状态,比如单位下发文件组织观看;地方电视台在播放文献纪录片的时候,也很少放在黄金档,当然这也与文献纪录片缺乏商业性和视觉可观赏性有关。然而,《旗帜》中的技术提升,似乎也可以看成是文献纪录片“可被阅读化”、与广大受众建立有效沟通的积极尝试。另外,编导的当代立场、理性精神的叙述,不仅保证了这一视觉档案的权威性,也有助于增强传播影响力。