稠油降黏菌的性能评价及现场应用

乐世豪,范振中,刘庆旺 (东北石油大学石油工程学院,黑龙江大庆 163318)

刘雪莲 (中石油大庆油田有限责任公司第二采油厂,黑龙江 大庆 163414)

稠油降黏菌的性能评价及现场应用

乐世豪,范振中,刘庆旺 (东北石油大学石油工程学院,黑龙江大庆 163318)

刘雪莲 (中石油大庆油田有限责任公司第二采油厂,黑龙江 大庆 163414)

筛选了2株稠油降黏菌分别为地衣芽孢杆菌 (TY1)和枯草芽孢杆菌 (TY2),分别对其作用稠油前后的降黏效果、蜡和胶质的质量分数、族组成、烃组分等参数进行了性能评价。检测结果表明,经2种微生物作用后稠油运动黏度分别下降46.81%和60.13%;密度值下降,平均分子质量由作用前的752.3g/mol分别下降到617.5g/mol和641.5g/mol;凝固点下降了2℃;蜡的质量分数平均增加3.5%,胶质的质量分数平均增加4.3%;族组成中饱和烃质量分数分别增加4.4%和2.5%,沥青质的质量分数分别降低了0.5%和1.3%;初馏点分别降低到140℃和160℃。通过现场3口井应用,平均单井增油达到117t,有效期为50~120d,投入产出比大于1∶3。

微生物降黏菌;稠油开采;性能评价;现场应用

世界石油工业的稠油采收率约在50%左右,仍有50%的石油留在地下未采出[1,2]。利用微生物开采稠油在世界各国还处于研究、试验阶段,仍有许多技术问题未解决[3,4]。从菌种内在因素来讲,要求筛选出高效、广谱的菌种难度大;长期使用后发生退变,重复应用性能变差[5~12]。从外界条件方面来讲,油藏特有的地质条件,如高温、高压、高矿化度等因素对微生物生长不利,导致同一菌种在不同油田或油井使用时效果不稳定,菌种的生长和功效受阻,造成菌种使用的盲目性,直接影响应用效果[13~16]。该文针对微生物开采稠油进行了室内研究和现场应用。

1 稠油降黏菌的性能评价

针对稠油区块的稠油物性,主要筛选具有乳化降黏作用的菌种[16],考察微生物菌种对稠油的降黏效果。试验菌种来自地下油藏采出污水中分离出能以稠油烷烃为碳源的2株菌,分别为地衣芽孢杆菌(TY1)和枯草芽孢杆菌 (TY2)。稠油样品取自J72井,物性参数分别是:密度 (20℃)为0.9497g/cm3,黏度 (50℃)为562.9mPa·s,凝固点为17℃,蜡的质量分数为12.3%,胶质质量分数为40.7%,平均分子质量为752.3g/mol。

1.1 降黏菌的降黏效果分析

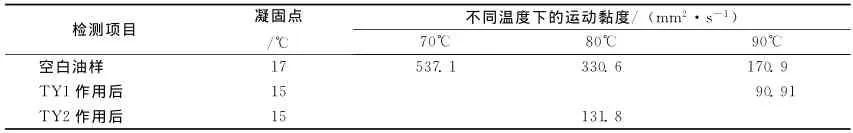

采用HAAKE-VT550旋转黏度计,测定降黏菌作用稠油后流动性变化[17](见表1)。油样经降黏菌TY1作用后,黏度值降低了46.81%,凝固点下降2℃;经降黏菌TY2作用后,黏度值降低了60.13%,凝固点下降2℃。表明筛选的这2菌株能较好地改善稠油的流动性。

表1 微生物作用前后稠油黏度和凝固点的变化

1.2 降黏菌对稠油蜡、胶质的质量分数变化的影响

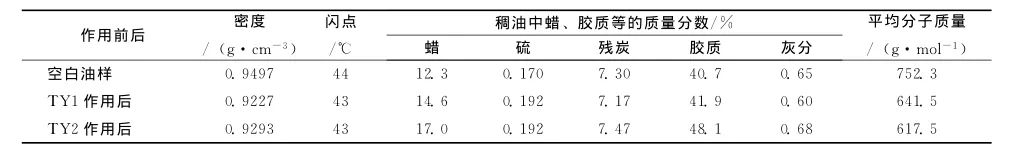

对降黏菌作用前后稠油中蜡、胶质的质量分数变化进行了分析 (见表2)。稠油经微生物作用后,密度值由0.9497g/cm3降为0.9227~0.9293g/cm3,稠油密度明显变 “轻”了。与此对应的稠油分子质量由作用前的752.3g/mol下降到617.5~641.5g/mol,稠油的平均分子质量由 “重”变 “轻”。蜡的质量分数平均增加3.5%,胶质的质量分数平均增加4.3%。

表2 微生物作用前后对稠油理化特征的影响

1.3 降黏菌对稠油族组成变化的影响

对降黏菌作用前后油样的族组成进行了分析,得到饱和烃、芳烃、沥青质及非烃组成的变化(见表3)。经降黏菌TY1和TY2作用后,稠油中饱和烃质量分数分别增加了4.4%和2.5%,沥青质质量分数降低了0.5%和1.3%,非烃质量分数分别减少了2.6%和6.1%。由分析可以看出,细菌可以选择性降解稠油中不同的组分。

表3 微生物菌种作用稠油前后族组成的变化

1.4 降黏菌对稠油馏分变化的影响

对降黏菌作用前后油样进行恩氏蒸馏分析,发现空白稠油样从室温到300℃的馏程内没有馏分油。而空白稠油样经过TY1和TY2菌种作用后,初馏点分别为140℃和160℃;当从初馏点到300℃时,经TY1菌作用后的油样收获29.6%馏分油,经TY2菌作用后的油样收获16.3%馏分油。这说明降黏菌作用后稠油中的馏分发生变化,稠油中轻组分馏分油增加,证明降黏菌对稠油中的重质组分产生的降解作用,改善了稠油的物性。

1.5 降黏菌对稠油全烃组分变化的影响

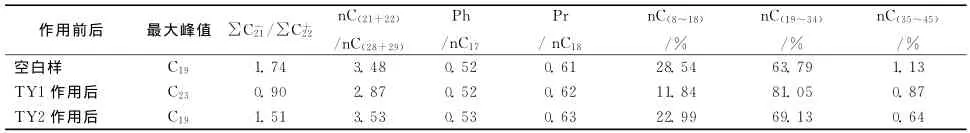

用GC-112A气相色谱仪 (PEG-20M毛细管色谱柱,30m×0.25mm×0.33μm)分析降黏菌对稠油全烃组分作用前后的变化。对比分析结果 (见表4),TY1和TY2菌对稠油的重质成分具有一定的降解能力,将长碳链的组分降解成短碳链的组分,使高长碳链烃 (C35~C45)的相对质量分数降低,中长碳链烷烃组分 (C19~C34)的质量分数增加明显,全烃组分的碳链分布发生偏移,由此导致稠油的黏度下降,流动性增强。

表4 降黏菌对稠油中正构烷烃降解的地化参数测定

2 现场应用

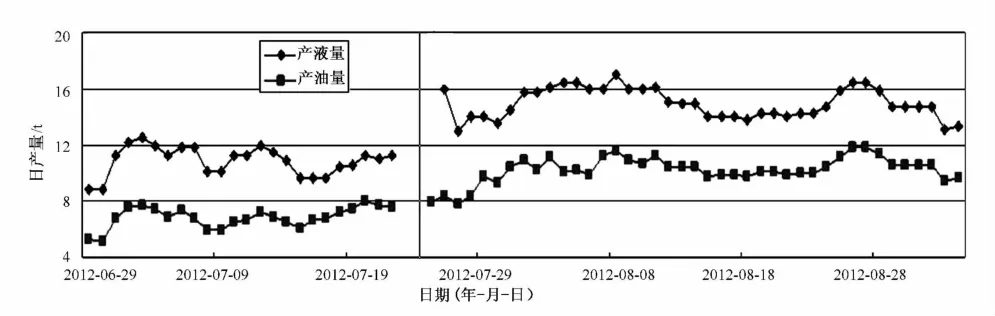

为了验证降黏菌在B304区块生产中改善稠油流动性的应用效果,分别对ZA4005井、ZA4007井和ZA-B336井这3口油井实施了微生物降黏增油措施。其中ZA4005、ZA4007油井实施微生物降黏措施前后的监测结果如图1、2所示。ZA4005井措施前平均日产液10.9t,日产油6.8t,含水率36.6%,泵效28.4%;措施后日产液15.0t,日产油10.3t,含水率下降5.5%,泵效提高10.8%。ZA4007井措施前平均日产液4.5t,日产油2.0t,含水率54.4%,泵效14.4%;措施后日产液7.6t,日产油3.9t,含水率下降10.9%,泵效提高30.7%。ZA-B336井措施前日产液3.3t,日产油1.9t,含水率40.5%,泵效18.2%,措施后也见到明显的增液增油效果。通过现场3口井应用,措施井油压得到一定升高,生产效果变好,平均单井增油量达到117t,有效期为50~120d,投入产出比大于1∶3。

图1 ZA4005井作用前后生产动态变化

图2 ZA4007井作用前后生产动态变化

3 结论

1)微生物降黏菌通过活体微生物降解稠油中的复杂大分子有机化合物组分、使稠油物性发生改变,降低黏度,提升品质,改善流动性,从作用机理上有别于现有的化学降黏剂。

2)通过现场3口稠油井的降黏试验,微生物降黏菌对稠油具有明显的降黏效果。不仅可延长稠油井的生产时间,而且可以提高周期产油量,使低效稠油井的经济效益进一步提高。

[1]于连东 .世界稠油资源的分布及其开采技术的现状和展望 [J].特种油气藏,2001,8(2):98~103.

[2]胡见义,牛嘉玉 .中国重油沥青资源的形成与分布 [J].石油与天然气地质,1994,15(2):105~112.

[3]吕立华,李明华,苏岳丽 .稠油开采方法综述 [J].内蒙古石油化工,2005,15(3):110~112.

[4]孟科全,唐晓东,邹雯炆,等 .稠油降粘技术研究进展 [J].天然气与石油,2009,27(3):30~34

[5]王志瑶,王松,向廷生 .新疆油田单井吞吐微生物采油菌种的筛选 [J].石油天然气学报 (江汉石油学院学报),2008,30(1):327~328.

[6]田永娥,黄建新 .一株假单胞菌对高粘稠油的乳化降解作用 [J].环境科学与技术,2009,32(6):29~33

[7]李凤梅,郭书海,牛之欣,等 .稠油降解菌的筛选及其对胶质和沥青质生物降解 [J].土壤通报,2006,37(4):764~767.

[8]张廷山,任明忠,蓝光志,等 .微生物降解作用对稠油理化性质的影响 [J].西南石油学院学报,2003,25(5):1~4

[9]包木太,崔东阳,梁生康,等 .鼠李糖脂生物表面活性剂在稠油降黏中的应用初探 [J].现代化工,2009,29(2):138~140

[10]孔淑琼,魏力,佘跃惠,等 .渤海稠油的微生物降解特性 [J].油田化学,2009,26(4):432~435

[11]王海峰,包木太,韩红,等 .一株枯草芽孢杆菌分离鉴定及其降解稠油特性 [J].深圳大学学报 (理版),2009,26(3):221~227

[12]王春明,李大平,刘世贵 .稠油开采微生物的生理生化特征及其对稠油特性的影响 [J].石油学报,2007,28(5):89~92.

[13]黄世伟,张廷山,霍进,等 .新疆油田稠油微生物开采矿场试验研究 [J].天然气地球科学,2005,16(6):776~780.

[14]易绍金,缪永霞 .稠油降粘菌的降粘作用研究及其现场应用 [J].石油天然气学报 (江汉石油学院学报),2009,31(1):134~137

[15]王鑫,郭书海,孙铁珩,等 .稠油高效降解菌的降解特性及其应用 [J].环境工程学报,2009,3(4):587~590

[16]乐建君,陈星宏,王蕊,等 .中高温敖古拉油田微生物驱油可行性分析 [J].科学技术与工程,2012,12(34):9158~9162.

[17]张跃雷,程林松,刘倩 .稠油流变特性的基础实验研究 [J].特种油气藏,2009,16(6):64~66.

[编辑] 帅群

Performance Evaluation and Field Application of Heavy Oil Viscosity-reducing Bacteria

LE Shihao,FAN Zhenzhong,LIU Qingwang,LIU Xuelian (First Author's Address:School of Petroleum Engineering,Northeast Petroleum University,Daqing 163318,Heilongjiang,China)

Two heavy oil viscosity-reducing bacterial strains such bacillus licheniformis TY1 and bacillus subtilis TY2 were screened.Performance of its viscosity reduction effect,wax and gum content,group composition,total hydrocarbon composition was evaluated respectively before and after bacterial treatment.The results showed that after bacterial treatment,the kinematic viscosity of heavy oil decreased 46.81%and 60.13%respectively for the2 bacterial strainsand densitywas reduced also,molecularweightwas reduced from 752.3g/mol to 617.5~641.5g/mol,freezing point decreased by 2℃,asphaltene content in group composition decreased by 0.5%and 1.3%respectively,saturated hydrocarbon increased by 4.4%and 2.5%respectively,wax and gum increased by 3.5%and 4.3%respectively,the initial fraction pointwas reduced to 140℃ and 160℃.Field application in 3 wells indicate that average oil increment of single well is 117t.The period of validity is 50~120d and the input-output ratio ismore than 1∶3.

viscosity-reducing bacteria;viscous oil recovery;performance evaluation;field app lication

TE358

A

1000-9752(2014)05-0128-04

2013-10-15

黑龙江省教育厅科学技术研究项目 (12531064)。

乐世豪 (1992-),男,2012年大学毕业,硕士生,现主要从事陆地和海上石油开采技术的研究和学习。

book=131,ebook=293