论两岸通用词语的隐性差异

——以“起跑”为例

邹贞

(北京师范大学文学院,北京 100875)

论两岸通用词语的隐性差异

——以“起跑”为例

邹贞

(北京师范大学文学院,北京 100875)

海峡两岸通用词语的隐性差异是两岸词语对比研究中不易被察觉、尚未引起人们足够关注的部分,主要包括概念意义、语法意义和色彩意义三方面,尤以后两者为多。“起跑”在相关工具书中常作为通用词处理,一般不标记差别,但在具体使用中有较为明显的差异:大陆多用本义,台湾多用比喻义,台湾“国语”中的一些用法大陆普通话基本不用。隐性差异是在长期使用中积淀下来的相对稳定的用法,有别于使用频率较低的临时语境义和临时修辞用法。将两岸词语对比研究从显性差异深入到隐性差异,意味着研究策略、研究方式以及研究诉求的转变,此项研究对双方民众的交际、交流以及相关工具书的编纂都大有裨益。

海峡两岸;通用词语;隐性差异;“起跑”

海峡两岸词语的差异问题自上世纪80年代起就一直深受人们的关注,这些差异词语主要包括两岸特有词语、同形异义词语以及同义异形词语等。相关辞书在收录时常用文字或符号进行标记,提醒读者注意其中的差异。但是,我们注意到,许多词语在实际使用中存在这样或那样的差异,由于种种原因,它们的存在并未引起人们的关注,一般的工具书往往也没有反映。这种情况既不利于全面了解对方的语言,同时也给相关研究带来一些死角或薄弱环节。因此,这些不易被察觉的、尚未引起人们足够关注的隐性差异,有特别提出并加以强调的必要[1]。本文以“起跑”这一两岸都比较常用的词为例,来对相关问题进行分析和说明。

一 “起跑”的意义、用法及其两岸差异

(一)“起跑”的工具书释义与收录情况

《现代汉语词典》(商务印书馆2005年版)对“起跑”的释义是:动赛跑时按比赛规则在起点做好预备姿势后开始跑。台湾《重编国语辞典》①的释义是:刚开始奔跑。《重编国语辞典》在台湾属于权威语文词典,其地位大致相当于大陆的《现代汉语词典》。从上述两则释义和例句来看,“起跑”都用于体育比赛,核心意义都是“刚开始奔跑”,虽然两条释文用词有所差别,但是仅从字面来看,该词的词义在两岸似乎并没有明显的差异。

现有的相关词典一般也将其作为通用词处理,相关工具书的处理方式大致有两种:一是不收录该词。比如邱质朴主编的《大陆和台湾词语差别词典》(南京大学出版社1990年版)以及魏励、盛玉麒主编的《大陆及港澳台常用词对比词典》(北京工业大学出版社2000年版)都没有收录。后者在“凡例”中提到了词条的收录原则,其中一条是“大陆与港澳台词形、词义完全相同的词,一般不予收录”。二是以通用词形式收录,未标记该词在两岸使用上的差别。比如施光亨等主编的《两岸现代汉语常用词典》(北京语言大学出版社2003年版)就将“起跑”视为通用词,释义为“赛跑时在起点做好预备姿势后开始跑”;李宇明主编的《全球华语词典》(商务印书馆2010年版)也没有标记该词在两岸使用方面的差异。

(二)“起跑”在台湾的主要用法

大量事实显示,“起跑”的使用情况并不像词典描写得那么简单,在台湾,该词的使用要比词典的描述复杂得多。

就使用范围来说,虽然上述几部词典的释义都说明“起跑”主要用于体育领域,尤其是赛跑,但在台湾,“起跑”已经“跨界”到其他多个领域,包括政治、经济、文化、教育等。在此过程中,它的词义也发生了变化,从而与大陆形成较为明显的差异。“起跑”在台湾的用法主要有三种,以下我们从语义特征的角度分别描述与分析。

第一,本义:[+人][+比赛][+开始][+奔跑][+自主动词]。这是“起跑”最初的意义,且一直沿用至今。在国家图书馆台湾新闻智慧网里(http://mylib. nlc.gov.cn/web/guest/home),默认选择全部报刊媒体,时间跨度为默认起点至2014年3月31日,共检索到2万多条记录,其中最早的记录是1948年的一则图片新闻,在配图文字里有这样的话:

(1)四百公尺初赛者成绩最佳之英选手麦肯莱(初赛第三组第一名)向其他三选手显示他的起跑姿势。(《中央日报》,1948年8月6日)

这里的“起跑”用的是本义,与现行词典中的释义完全一致。这样的用法一直持续至今,再如:

(2)史上第2位成功卫冕100公尺金牌田径男子100公尺决赛牙买加飞人柏特起跑前,手放在嘴边比了“嘘”,他让现场8万人静音,也让质疑他的人闭嘴。(《联合晚报》,2012年8月6日)

在这里,“起跑”是一个典型的自主动词,至少包含以下几个语义特征:[+人][+比赛][+开始][+奔跑][+自主动词],具体来说,与本义搭配的主语是“人”,尤其是短跑运动员,使用的场景是“比赛”,发出的行为是在特定的时间点以最快的速度“开始”向前“奔跑”。在本义里,这几个方面是非常完备的。

第二,过渡义:[-人][±比赛][+开始][+奔跑][-自主动词]。“起跑”在使用过程中逐渐产生了一种新的用法,这种用法和本义有关联,同时又与后来的用法和意义稍有不同,可以称之为过渡义。这类用例主要集中在火炬接力、越野赛、马拉松比赛等方面。

和本义的相同之处是,过渡义仍然保留了[+开始][+奔跑]义。不同之处主要表现在两个方面:一是使用场景有所扩大,[+比赛]义被突破,一些不具有竞赛特征的活动,如火炬接力等,也可以使用;二是“起跑”的主语不再是运动员,而是比赛活动,也就是说原本是人起跑,在这里变成了活动起跑,由此,“起跑”也就由自主动词变成了非自主动词。此外,随着“人”的语义特征弱化并趋于消失,地点和时间成为与“起跑”共现的新信息,通常以处所状语和时间状语的形式出现,例如:

(3)胜利火炬省运会举行火炬接力高雄起跑三百廿公里今起半月内各地有球赛(《中央日报》,1949年9月28日)

例(3)是我们在数据库里见到的最早用例,这种用法在很长一段时间里都主要用在标题中,80年代之后,才逐渐出现在正文里,例如:

(4)第二站比赛于二十日下午一时在三重商工报到,二时起跑。(《中央日报》,1983年2月20日)

在这里,“起跑”的主语是越野赛。之后,一些休闲骑游活动也可以“起跑”,例如:

(5)海峡两岸4城10会环太湖骑游活动,26日清晨在江苏省苏州市起跑开骑。(《联合报》,2014年4月28日)

第三,比喻义:[-人][-比赛][+开始][-奔跑][-自主动词]。从本义发展到过渡义,“起跑”的使用范围稍有扩大,但仍然集中在体育领域,在后来的使用中,开始跨界到其它领域。在数据库里,我们见到的最早用于体育之外的例子是《中央日报》(1972年12月13日)上的一则新闻标题《候选人的“起跑”时间》,正文里说,布告栏上贴出告示,候选人才能出动竞选专车,这张告示“一如径赛场上起步跑时”,裁判所发出的一声枪响。这则消息把竞选和赛跑相比照,因为二者都具有竞争性,“起跑”在这里属于修辞用法。随着此类用例逐渐增多,“起跑”的比喻义也逐渐形成。“起跑”跨界使用的条件是新的表述对象与赛跑有某种相似性,主要表现在竞争性和起始性两个方面。

先看竞争性。在本义里,[+比赛]是语义特征之一,而竞争性是比赛的内在特征。“起跑”在扩大使用范围的过程中,很多都具有竞争性,有时甚至非常激烈,这在政治选举活动中体现得最为突出。例如:

(6)招训文宣干部、报名意外热络明年选战未鸣枪已起跑、竞争激烈可期(《中国时报》,1988年11月12日)

(7)马来西亚明天(5日)举行国会和州议会选举,选战4月20日起跑。(《联合晚报》,2013年5月4日)

例(6)、例(7)都用“选战”来指称选举活动,可见竞争之激烈,“起跑”在这里比喻(选举活动)开始。陈荣岚说,词的本义和引申义在所指称的事物或现象的某一方面特征有联系,这是词义引申的现实基础,而人的思维活动将这种联系关联起来并作为引申新义的线索[2],对于“起跑”而言,从体育领域跨界到政治领域,尤其是选举当中,其中的联系突出地表现在激烈的竞争上。

除了政治选举外,“起跑”也用于其它具有明显竞争性的活动,比如每到打折季,各种打折活动便争相“起跑”,《工商时报》2013年10月1日报道,“继百货、量贩店周年庆全面起跑后,目前全台已有450间门市的台湾屈臣氏,即日起也展开周年庆”,“期望能在一片周年庆大战中突围,业绩再次翻扬”。句中用“大战”来形容周年庆打折活动,足见竞争之激烈。

再看起始性。“起跑”在本义里体现为一个具体的行为过程,有明确的起点和终点,在用于其它活动时,“起点”信息得以凸显,用来表示某个活动的开始,例如:

(8)马如风·重新起跑(《联合报》,1981年6月17日)

马如风是一名演员,正文里介绍说,他拍过很多电影,但都“乏善可陈”,于是转向“荧光幕”发展,并得到了金钟奖最佳新人奖,这时,原有的电影圈人开始重新关注他的演技,王时政执导的影片《魔鬼杀手》就邀请他担纲,马如风形容说“这部电影将是他在电影圈的最佳起跑点”。标题中的“重新起跑”就是指“重新开始”。类似的用例再如:

(9)大学多元入学方案,今年起跑。(《民生报》,2002年2月17日)

(10)台湾投资高峰论坛下周起跑,上海自由贸易区研究中心副主任陈波将来台,洽谈两岸自由经济贸易区互助与未来合作规划。(《中时电子报》,2013年11月8日)

例(9)、例(10)中的“起跑”也是强调“开始”,前者是大学入学新方案开始实施,后者是论坛活动正式开始。

基于“竞争性”的起跑和基于“起始性”的起跑有着较为明显的不同。前者着眼于竞争,意味着有两个及以上对象同时“起跑”,其结果有输有赢;后者着眼于开始,并不要求有竞争对象,也不存在输赢的结果,只是强调某项活动正式开始了。

就我们所见,后一种用法在台湾更为普遍,政治、经济、文化、教育、娱乐等方面都广为使用。在用于一个新领域时,“起跑”常常先作为标题语出现,之后才开始进入正文[3]。

(三)“起跑”两岸用法的差异

从现有的语料来看,“起跑”的本义、过渡义和比喻义两岸都使用,这是两个言语社区的共性,但是,这三种用法在两地的具体分布上存在较大差异,大陆倾向于使用本义,台湾倾向于使用比喻义,也就是说,“起跑”所反映出的是两岸共同语在多样性基础上的倾向性差异[4]。

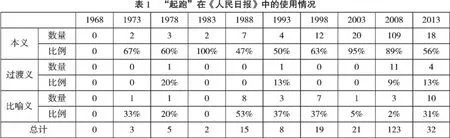

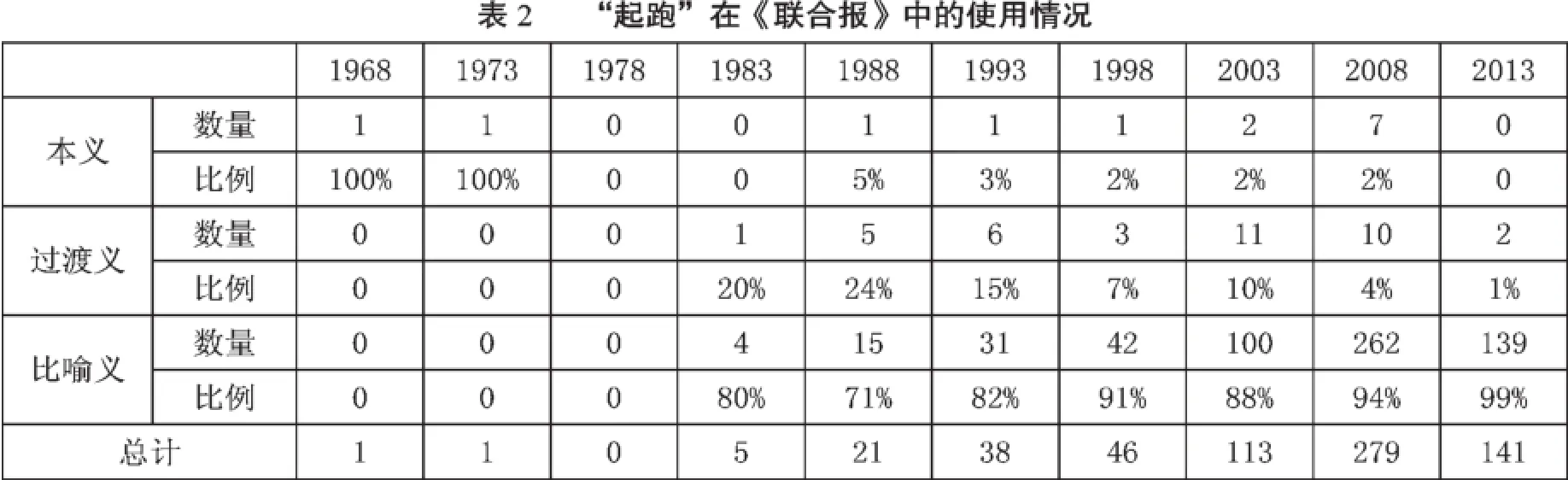

我们以《人民日报》和台湾《联合报》为语料来源,自1968年1月1日起每5年作为一个考察点(截至2013年12月31日),分别统计“起跑”本义、过渡义及比喻义的使用情况,具体数据如表1、表2所示。

从表1、表2中的数据可以看到,“起跑”的过渡义在两种报刊中用例都不多,差别比较大的是本义和比喻义。在《人民日报》中,本义的用例比较多,所占比例比较高,有的甚至达到90%以上,而比喻义相对较少;台湾《联合报》的情况正好相反:本义的用例很少,比喻义用得非常多,从1983年到2013年间的7个节点所占比例都超过七成,有的甚至超过95%。由此可以看出,三种用法在两岸共同存在是其共性,而其中各种用法的使用倾向则体现出共性之中的个性差异。

在以往的研究中,人们已经注意到两岸语言的一些差异,比如台湾国语古旧色彩较为浓厚[5],受方言和外语的影响比较大[6],尤其是受闽南话和日语的影响非常大[7]。除此之外,我们还可以看到两岸词语的一些其它差异,如大陆普通话表达相对直白,台湾国语相对形象生动,关于这一点,汪惠迪在讨论“真命天子”移用到一般人是由谁首创时说:“据笔者观察,极有可能是台湾地区的媒体工作者,他们的思维常年处于活跃状态,点子又多又鬼,时有精彩的创意之作——一个词儿或一个短语、一个绰号。”[8]

“起跑”在台湾的比喻义用法大致也是如此,并由此而与大陆形成明显对比。比如“罗志祥巡回演唱会2010年自香港起跑”(《联合报》,2011年10月23日)、“政治大学EMBA103学年度招生即将起跑”(《中时电子报》,2013年11月5日)等,在大陆普通话里则常用“开始”。

我们在cnki报纸库里进行句子检索(一句话里包含两个关键词),“演唱会、起跑”“招生、起跑”在同一句中共现的例子均为0,“选举、起跑”在同一句中共现的有4个,全都与台湾有关,分别是“民进党选举、国民党主席选举、台湾5个直辖市市长选举、五都选举”。与此形成鲜明对比的是,“演唱会、开始”在同一句中同现的有174个,如“王菲演唱会正式开始”(《光明日报》,2011年6月10日);“招生、开始”共现的有4 986个,如“沪上各高校自主招生陆续开始”(《光明日报》,2014年2月24日);“选举、开始”共现的有2 526个,如“埃及总统选举投票开始”(《人民日报》,2014年5月27日)。即使排除一些不合格用例,总体数量仍然比较可观。

隐喻是一种形象化表达[9],对于“起跑”而言,是用物质过程(身体行为或事件)去替代存在/关系过程(存在与存在状态),束定芳说,在动词的隐喻过程中,动词越具体,越容易构成意象[10],从读者理解的角度来说,意象也就意味着形象,同时也意味着表达的相对生动。

二 两岸词语的隐性差异

和显性差异相比,两岸词语隐性差异的研究基本没有开始。我们首先要明确隐性差异是什么、不是什么,它的种类有哪些以及研究的意义与价值。

(一)隐性差异是什么

在以往的研究中,人们从不同角度对词义进行划分,比如根据词的指称特点、在语言中的作用以及主体的主观态度等因素,把词义分为词汇意义、语法意义和色彩意义三部分[11]。

对于传统语文词典来说,研究者们往往对词典收什么样的词以及如何解释词的概念义十分重视,但对其他意义成分关注比较少[12]。两岸语文辞书也有类似的情况,对色彩义和语法义关注不多,而两岸词语的隐性差异恰恰多集中在这两个方面。

杨振兰将色彩义分为感情色彩、形象色彩、风格色彩、时代色彩、外来色彩、民族色彩、地方色彩等七类[13]。就感情色彩来说,有些词语两岸差异明显,比如“搞”字,在大陆基本上是“无色”的,而在台湾却带有明显的消极义[14]。

两岸词语语法义上的隐性差异也有不少,以量词“粒”为例,虽然相关辞书一般都作为通用词处理,但是在“一粒+X”这样的结构里,两岸搭配的名词X差别却很大。按《现代汉语词典》(第6版)的释义,“粒”用作量词时,用于粒状的东西,如“一~米|三~子弹”。台湾国语的使用范围却非常广,除了大陆常用的“米、芝麻、沙子”等,一些体积较大甚至很大的物体也可以用。又如“阶级”一词,在表达“阶层”的义项时,大陆的修饰限定成分通常是双音节词语,且数量不多,修饰语和“阶级”之间不加“的”,台湾的使用非常灵活,修饰成分不受音节限制,内容也相对广泛,修饰语之后可以加“的”。

就前文提到的“起跑”而言,两岸的隐性差异也非常明显:概念义方面,大陆较多使用本义,台湾较常用的是比喻义;语法义方面,一些搭配形式在台湾“国语”里很常用,大陆普通话里却用得很少;色彩义方面,在大陆该词具有较强的专业色彩,在台湾则已经逐渐淡化甚至消失。

(二)隐性差异不是什么

以下我们再从相反的方面来对隐性差异作进一步说明。黎锦熙先生在《新著国语文法》中提出了语言研究的一项重要原则:“例不十,不立法”,对于两岸词语的隐性差异研究来说也是如此。我们关注的是在长期使用中积淀下来的相对稳定的区别,这些用法具有全民性和常用性,不是个别人偶尔使用的言语现象。在具体研究中,我们应当把它和临时语境义、临时修辞用法区分开来。

1.隐性差异不是临时语境义。临时语境义是在特定语义关系中形成的词义[15],是在具体使用环境中临时具有的意义,我们所说的词语的隐性差异,是词的语言意义的差异,是词语在脱离语言环境下存在的意义,也就是“无语境义”[16]。

《自由时报》2013年7月28日刊发了一则新闻,题为《李佳升回神退日军晋8强》,正文里说李佳升在台北青少年桌球公开赛单打晋级16强的比赛中,以4∶3逆转,击退日本的宫崎友闯进8强。标题里的“日军”并不是概念义“日本军队”,而是“日本(乒乓球)队”,和“军人、军队”没有关系。如果脱离上下文,很难将其和“日本(乒乓球)队”联系起来。

岑运强将这种依赖言语环境,必须在一定的言语环境中才能得到的意义称为言语意义[17]。客观言语环境千变万化,言语意义也灵活多变,这与凝固、稳定、概括、多义的语言意义有较为明显的区别。

2.隐性差异不是修辞用法。台湾亚尼克果子工房为产品“生乳蒸布丁”做宣传,其中一句广告语是“纯正无添加的精品级鲜奶是布丁美味的灵魂”。台湾《重编国语辞典》(修订本)“灵魂”条下有三个义项:人死后的灵魂。心灵、精神。中枢、中流砥柱。显然,这三个义项都不能很好地解释广告语中的“灵魂”。在这里,“灵魂”是一种修辞用法,通过比喻的方式,将“纯正无添加的精品级鲜奶”比作“布丁美味”的灵魂与精髓。对于两岸词语的对比来说,这种修辞用法一般不纳入隐性差异的范畴。

我们将以上两方面和隐性差异区分开来,很大程度上是因为二者都是“偏离词典”语义的临时用法,复现率比较低,尚未真正固定下来[18]。就后者来说,一种临时修辞用法最终固定为词语形式常常要经过“偶用—常用—固化—词化”的过程[19],处于“偶用”阶段的临时偏离一般不作为两岸词语隐性差异的考察对象,只有经历“常用、固化”甚至“词化”的词语才应纳入考察范围。就“起跑”来说,最初的越界是一种修辞性使用,而当这种用法有了比较高甚至相当高的复现率,它就完成了上述过程,成为我们不能忽视的修辞义了。

(三)隐性差异的种类

如果以词典是否收录为标准,两岸词语的隐性差异大致可以分为两种情况:一种是词条未被相关辞书收录,差异未能在词典中体现;另一类是词条虽被相关辞书收录,但却作为通用词处理,不揭示差异,或者虽作为差异词处理,但仍有一些差异没能很好地揭示。

先看前一类。台湾《重编国语辞典》(修订本)在“斗牛士”等条目里用到了“牛只”一词:“表演时穿着以金﹑银色滚边的华丽服装,一手持剑,一手摇红披风以激怒牛只”,但是词典并没有单独立条。《全球华语词典》《两岸常用词典》以及《两岸现代汉语常用词典》也没有收录该词。在国图台湾新闻智慧网里,以“牛只”为关键词,我们一共检索到1 902个用例(从默认起点至2014.4.30),除去少数不合格用例,剩下的数量仍然不少,例如:

(11)台东县最近1年内,发生多次牛只上街引发车祸事故。(《联合报》,2010年11月26日)

在cnki报纸库里(2000年1月1日-2014年7月7日),我们在默认的500多种报纸里共检索到626条记录,而这些用例基本都集中在科技领域,如“牛只产后10天要注意监测体温”(《中国畜牧兽医报》,2014年3月9日)、“放血量按牛只大小和营养状况而定”(《云南科技报》,2005年5月30日)等。

“牛只”在两岸的使用范围和语体色彩都有较为明显的差异,在大陆仅用于科技类报刊,科技语体色彩较浓,而在台湾大致具有中性的语体色彩。

再看后一类。《两岸常用词典》第756页收录“洽”,词典作为通用词处理,未揭示两岸在使用上的差异。在台湾,“洽”有一种非常常见的用法,即“洽+对象”,表示与某个对象接洽,或接洽某事,接洽对象的范围很广,可以是人或者某个组织,也可以是某种电话或网络联系方式等,如“请洽救国团江孝平先生”(《中时电子报》,2013年7月11日)等。含“洽”的语言单位不仅书面语中常见,就是在口语中有时也用。

从语法义的角度来说,“洽”在台湾可以作为动词单用,可以带对象宾语,在大陆常作为构词语素,一般不单独使用,很少与对象宾语搭配;从色彩义的角度来说,“洽”在大陆与其他语素构词后主要用于书面语,基本不用于口语,有较强的书面色彩,在台湾则有所不同,无论书面语还是口语都可以用。

(四)隐性差异研究的意义与价值

我们以“起跑”为例,分析其在词典背后存在的隐性差异,一方面是为了提醒人们关注两岸词语及其使用中存在的这一现象,另一方面是希望通过整理分析,进一步认识两岸在用词用语上的一些不同。从研究的角度来说,将两岸词语对比研究从显性差异深入到隐性差异,至少意味着以下几种转变:

第一,研究策略的转变。特别关注并着眼于具体的语用实践,从两岸语言应用的实际对比中发现差异。立足于语言的实际,特别是当下的运用,对其进行实时的调查、历时的考察以及在此基础上进行综合分析。我们知道,词义是对客观事物、客观对象的概括反映,经过了从具体到抽象、从复杂到简单、从特殊到一般的认识提炼过程[20]。在这一过程中,词义和该词在具体语言生活中的使用情况拉开了一定的距离,在概括的过程中,两岸语文在各自相对封闭的环境中发展,同一个词,概括的方式以及取舍等往往会有这样或那样的差异。而如果从历时的角度来看,词语始终处于发展变化当中,在不同的阶段可能会有新的隐性差异产生,因此,只有植根于语言实际运用,用共时与历时相结合的眼光,才能最大程度地帮助我们认识两岸语言的真实面貌。

第二,研究方式的转变。即由从书面到书面,转变为由书面知识到实际的语言运用,也就是说由以工具书的词条和释义为线索,转变为前者与实际语言调查并重。现有的研究主要立足于书面,即从词典出发,比较两地释义的差异,然后以此为研究对象,按图索骥,找一些适合的例子来作简单的证明,这样的做法存在一定局限。首先,研究对象的确定受限于词典的收词范围,词典未收的词语很难纳入考察对象,一些非常常见的差异词语也可能因此被忽视,以“不会”为例,在台湾该词作为“谢谢”的回应语在口语中非常常见,但是多部工具书都未收录;其次,差异的确定依赖于词典的释义,词典未标的部分很容易被忽略,以“爱戴”为例,词典一般作为通用词处理,释义为“敬爱拥戴”,实际上台湾国语里还有“泛指喜爱”之义,搭配对象常是一些受人喜爱的东西,如“张柏芝、杨千嬅等都爱戴的香港时装品牌Moiselle”(《自由时报》,2014年4月3日)、“法国轻时尚鞋款品牌BENSIMON,因便利耐洗、多色选择而备受好莱坞明星爱戴”(《中时电子报》,2014年3月11日)等。

第三,研究诉求的转变,追求更加全面、完整、深入的研究。一方面,目前的研究主要以词为对象,较少涉及其它语言单位,而隐性差异不仅在词汇层面有,语言的各级单位可能都有,从语素到词,再到词组,再到句子,对隐性差异的研究可以用于语言各级单位、各个方面的研究,从而整体上推动和促进研究质量和水平的全面提高;另一方面,已有的研究常常漏掉一些差异,尤其是语法义和色彩义,通过隐性差异的研究视角,从概念义、语法义、色彩义等多个角度全面考察,尽可能详细地描写词义之间的细微差别,从而使相关研究颗粒度更细,更深入、更全面。

从应用的角度来说,一方面有利于双方民众的交际与交流,另一方面有益于工具书的编纂。隐性差异往往能够反映一个词语精微细致的部分,了解和掌握了它们,自然有助于更好地理解它们,而把其中的一些内容收入工具书,无疑可以提供更加丰富的知识,从而给读者提供更大的帮助。

注释:

①参见台湾《重编国语辞典》(修订本),网址为:http://dict.revised.moe. edu.tw/index.html.

[1]徐复岭.试论两岸同形同义异用词[J].武陵学刊,2014(1):122-131.

[2]陈荣岚.词义引申新探[J].厦门大学学报,1989(1):66-72.

[3]邵敬敏,马喆.网络时代汉语嬗变的动态观[J].语言文字应用,2008(3):53-62.

[4]储泽祥,张琪.海峡两岸“透过”用法的多样性与倾向性考察[J].语言文字应用,2013(4):70-79.

[5]刁晏斌.台湾话的特点及其与内地的差异[J].中国语文,1998(5): 387-390.

[6]胡士云.略论大陆与港台的词语差异[J].语文研究,1989(3): 14-18.

[7]苏金智.台港和大陆词语差异的原因、模式及其对策[J].语言文字应用,1994(4):90-96.

[8]汪惠迪.语言的风采[M].北京:商务印书馆,2012:89.

[9](法)保罗·利科.活的隐喻[M]汪堂家,译.上海:上海译文出版社,2004:71.

[10]束定芳.论隐喻的基本类型及句法和语义特征[J].外国语,2000(1):20-28.

[11]杨振兰.试论词义与语素义[J].汉语学习,1993(6):24-27.

[12]章宜华.语义学与词典释义[M].上海:上海辞书出版社,2002:86.

[13]杨振兰.现代汉语词彩学[M].济南:山东大学出版社,1996:12.

[14]刁晏斌.台港澳地区“搞”的使用情况及其与内地的差异[J].渭南师范学院学报,2012(9):80-83.

[15]苏宝荣.词的语境义与功能义[J].辞书研究,2001(1):12-20.

[16]王宁.论词的语言意义的特性[J].北京师范大学学报,2011(2):35-42.

[17]岑运强.言语的语言学导论[M].北京:北京大学出版社,2006:124.

[18]谭学纯.语用环境:语义变异和认知主体的信息处理模式[J].语言文字应用,2008(1):25-32.

[19]黎渝林.修辞现象词汇化的拓展分析[J].百色学院学报,2008(2): 96-98.

[20]王化鹏.词义的模糊性及其语用价值[J].修辞学习,2001(5): 49-50.

(责任编辑:刘英玲)

H136

A

1674-9014(2014)06-0120-06

2014-09-10

北京市哲学社会科学规划重点项目“海峡两岸词汇的差异与融合”(14WYA003)。

邹贞,女,湖北襄阳人,北京师范大学文学院博士研究生,讲师,研究方向为现代汉语共时状况及历时演变。