遥远的童话

◇ 李 娟

遥远的童话

◇ 李 娟

李娟,陕西省作协会员,中国散文学会会员。《读者》《格言》杂志签约作家。获第五届冰心散文奖、孙犁文学奖首届散文大赛奖。散文多次被《读者》《意林》等转载,并收录《中国精短美文精选》《中国随笔年度佳作》和中学生语文试卷中。著散文集《品尝时光的味道》《光阴素描》等,现居安康。

我童年记忆中的奶奶,总将满头的白发在脑后挽成一个髻,干净利落。穿着青色的褂子,一双小脚,走起路来,颤颤巍巍的,她常坐在院中的木凳上做针线活。我的小花袄,布鞋都是奶奶一针一线缝制的。盛夏时节,院中的花树开了满树的花朵,粉红的,小伞一般,花瓣不是花瓣,是无数细密的丝线,午后起风了,落花香满衣,奶奶还坐在花树下忙碌着。有时候,她抬起手臂,在白发中蓖一下针。

穿过几十年的光阴,我时常在梦里看见这幅画。陕西白鹿原上一个小村落,几间粉墙黛瓦的小屋,一棵开花的树,一位白发的老奶奶,扎着小辫的小女孩……

院子里还住着伯父一家,伯父家有我三个姐姐。我时常跟着她们去田里除草、施肥。可是,我最喜欢跟着姐姐们去看电影了。傍晚,三个姐姐相约去邻村看电影,她们悄悄计划着,怕被我听见。可是,我还是躲在门后偷听到了。奶奶,我要和姐姐一起去看电影。大姐说,路远着呢,天太黑,你不去。我生气了,嘴巴翘得高高,能挂一个油瓶子。我拽着奶奶的衣襟央求着:“奶奶,姐姐们都不要我。”奶奶发话了:“带着娃去吧,不让你们背,又不让你们抱的。”我连忙说,我保证,看电影的时候不睡觉,不让人背。姐姐们只好答应了。

田野里一片月光,玉米长得比人高了,像一道绿色的屏障。清辉满地,虫声唧唧,像是月光下的大合唱。左边一个姐姐,右边一个姐姐,后边还有跟着大姐。我快乐极了,不一会到了邻村的打麦场上,看的电影是《小花》,电影里的歌曲真好听啊,可是电影看不到一半,眼皮开始打架了。不知不觉,我依偎着大姐怀里睡着了,三个姐姐们轮流背着我回家,月亮在云朵里露出笑脸。

院子里石榴花红了脸,咧着大嘴憨憨地乐了,好像乡间将要出嫁的新娘,那么朴素,泼辣,热情。墙角开着一丛蔷薇,粉红的花瓣像一只只小船。风一吹,花儿落了,我蹲在地上看几只蚂蚁抬起一瓣花儿回家,它们齐心协力,走了整整一个下午还没有到家门口。

暮色四合,晚风清凉,夕阳西下,院中的花树开始落花,如粉红色的雪一样,落了一地。奶奶说,快来拾花儿,过几天可以泡茶喝。我和华姐姐一起捡花朵,一朵朵的花儿像羽毛,像小伞,像天上的云霞。

多年以后,长大的我读到一本书,其中写到这种花叫合欢花,这种树叫合欢树或凤凰树,在作家张贤亮笔下叫绿化树,可是,我还是觉得奶奶取得名字“绒线花”最好听。那么传神,那么形象,那么美。等到盛在竹编里的花儿晒干了,泡在开水里,花儿一瞬间张开了花丝线,一张一合,水母似的。花茶放凉了,在茶中加一勺白糖,喝一口,清香宜人,消暑解渴。那是奶奶的花,我的花,我一生见过最美的花。

冬天夜晚的大雪总是无声无息的降落。清晨,推开门窗,就看见一个粉妆玉砌的世界。奶奶每天清晨起得很早,在厨房里忙着生火做饭。小木桌上摆放着一碟鸡蛋软饼,一碗金黄的小米粥。我看奶奶低头烧火,先偷偷吃了几块鸡蛋饼,真好吃。奶奶一抬头看见碟里的鸡蛋饼少了,也不训我,她的脸上盛开了一朵菊花。

我坐在暖和的土炕上翻看小人书《鸡毛信》《朝阳沟》《小二黑结婚》。其实一个字也不认识,就看图画,但是故事情节大概是懂了。奶奶,这书为啥叫娃娃书?奶奶说:“哎!就是娃娃看的书嘛。”冬天的清晨静悄悄的,就听见早起的公鸡在院墙上打鸣,小花猫跟在奶奶脚下“喵喵喵”叫着,奶奶拉着风箱忙着烧火做饭的声音,干树枝在火中燃烧时发出噼啪的声响,锅碗瓢盆相碰撞的声音,大伯父在院中扫雪的声音,我童年里最寻常的一个冬天的清晨。

雪停了,太阳露出笑脸,金线似的阳光透过雕花的窗棂照进屋里……

我趴在窗棂上向外张望,一群鸡鸭在屋檐下唧唧呱呱地聊天,灰色的麻雀们在雪地里蹦蹦跳跳地找吃的。于是,穿好花棉袄戴上围巾去找小桠,准备一起在院子里堆雪人。不一会儿,那个小雪人就挺着红萝卜的长鼻子,瞪着黑玻璃球的眼睛看我们在落满雪的草垛上写字、画画。小桠问,你看雪像不像白糖呢,我说,尝一口不就知道了,我抓了一块雪放在嘴里,真甜,真像白糖一样甜。

春日里,当围墙边的桃花了,奶奶忙着在昏黄的灯下挑选鸡蛋,我知道,奶奶要让母鸡们孵小鸡了。挑出来的鸡蛋不许我吃,是要给母鸡妈妈孵蛋的。那几只母鸡每天兢兢业业的,整天轮流蹲在鸡窝里孵蛋,我有时蹲在鸡窝前偷看,它们发现了我一瞬间伸直了脖子,脖子上的毛都竖了起来,眼睛瞪得大大的,生怕我偷走它们的孩子。母鸡们好厉害啊,奶奶说,不要惹它们,小心母鸡叼你的手。二十一天后,小鸡出窝了,鹅黄色的小绒球,滚了一地,可爱极了。像一群刚刚学步的小娃娃,还走不稳,稍不留神就摔倒了。小鸡站起来,继续走。我手拿着小竹竿,紧跟着它们,奶奶要我看着它们,不许它们跑出院门。因为,邻居家的大黑狗最喜欢吃小鸡了。

去年,我在中国美术馆看齐白石先生的一幅画,画上也是小鸡,淡墨几笔,一只只小鸡活灵活现,憨态可掬。另一幅画,两只小鸡在争夺一条蚯蚓,相互撕扯着,谁也不松口。画上题名:他日相呼。多有趣,小鸡分明是两个幼童,为争抢好吃的东西动起手来,争得面红耳赤,打得不亦乐乎。可是过一会又雨过天晴,俩人和好了,挤在一起,叽叽喳喳说个不停。我看着这幅画,一瞬间,仿佛回到童年的小院,我养着一院的鹅黄色的小鸡,小绒球似的滚了一地。

而我的思念,珍珠一般,散落一地。

清晨,阳光温暖地照着,我和奶奶去田里除草,手上挎着小竹篮。山坡上开满缤纷的野花,一大片,一大片的,一群羊儿正在山坡上吃草,似朵朵白云落在青青的山坡上,最小的羊羔冲我跑来了,走路跌跌撞撞的。它刚刚长出一对小角,黑葡萄一样的,我总是忍不住想伸手摸摸它的小角,是软的还是硬的呢。它的眼神纯净而忧伤,粉红的嘴巴刚刚吻过青草。我提着小竹篮,满山坡跑着,一会摘一朵牵牛花,一会忙着去追蝴蝶,小羊“咩咩”叫着一直跟着我。奶奶在身后唤我的小名,不要跑远了。

可是,光阴的风将我吹得越来越远,望不见童年,望不见奶奶,望不见故园。

我一直以为,一个孩子曾在乡间度过她无忧无虑的童年,她的幼年和土地、月光、河流、蚂蚁、蝴蝶坦然相处,是一件多么幸福的事。

她有春天的花草,夏日的皓月,秋天金色的原野,冬天皑皑的白雪相伴着。她无拘无束、快乐自在地生活在乡间,从开蒙之初,就和大地、云朵、树木、花草、鸡鸭、蛐蛐相依相守。如同乡间的一棵小树,被纯净的空气和阳光滋养着,被乡间的春风吹拂着慢慢长大,她此生与大地有着不能割舍的情感,幼年就体会到大自然的庄严和壮美。

如今住在高楼大厦里的孩子,远离了泥土和大地,他们听不见布谷和喜鹊的鸣叫,听不见风袭芦花,雨打芭蕉,秋虫唧唧,夏日蛙唱,也闻不见桃花的芳香,不曾亲近过小牛小羊,生活在尘世的他们是多么孤单。他们的童年与网络游戏相依相伴,对其中的人物如数家珍。可是,远离花草、小鸟、溪流、田野的孩子,生命的开蒙之初,将失去多少大自然给予的乐趣和诗意。

那年秋天,我回故乡为奶奶扫墓。原来的小村废弃了,整个村庄搬迁后重建了新村。我家院中的绒线花树,村口的波光粼粼的池塘和那棵粗壮的古槐,都不见了,只有残缺的围墙上还保留着八十年代的标语。萋萋的芳草淹没我童年时上学的小路,淹没我故乡的容颜。原来,支撑我故乡记忆的,是一井一石,一树一屋。可是,如今的新村楼房林立,建筑千篇一律,仿佛一个经过整容的人。

我焕然一新的故乡,令我的记忆如同谎言。原来,深藏在我记忆里最美的小村庄,是只能用回忆召唤回来的村庄。他桃李满园,绿树成荫,守土而居,内心坦然。

暮色四合,小村里倦鸟归巢,落叶翩飞,满目苍凉。他仿佛一位风烛残年的老人,缄默不语,了无生机。任光阴的洪水渐渐漫过,漫过他深深的皱纹,漫过他苍老的容颜,只留下荒芜颓败,断壁残垣。

我只有以一支笔,过滤俗世的浮华与尘埃,穿越几十年漫漫岁月,寻找我贫瘠洁净,草木葱茏,陌上烟花开遍的故乡,也寻找我自由自在,快乐无忧的童年。

一个写作者一生寻找的,原来只是精神世界的故乡。

我的童年宛如童话般美好。

棉花

幼年时候在乡下,初夏时节,田野里的棉花开满了小花,绿油油的枝叶上站着紫的,黄的,粉红的花朵,薄如蝉翼的花瓣轻轻张开,小心翼翼守护着花蕊,因为,长大的花蕊就能结成一枚青涩的小棉桃。我和姐姐在田里玩耍,偷偷摘了花瓣尝尝,有淡淡的清香,好吃极了。奶奶看见了就训我:小祖宗,冬天里指望这些棉花给你缝新棉袄呢,你吃了花儿,还咋结棉桃呢?

一夜秋风,胖乎乎的棉桃昨晚听秋风讲了一个笑话,都裂开嘴巴笑了,雪白雪白的。一望无际的棉花,像是天空的白云,一夜之间全都落在原野上。人们提着篮子,挑着担子,在田野里忙着采摘棉花,再忙着将云朵似的棉花一担担挑回家。

阳光如金,奶奶坐在院中碧绿的葡萄树下,低下花白的头,一针一线地细细缝着,我的小花袄、棉背心,那是人世给我的第一缕温暖。朴素的棉花,让一代代的母亲,用长长的棉线,缝制给孩子们的衣裳,温暖一代代幼小的生命,也温暖一颗颗天涯游子的心。

慈母手中线,游子身上衣。

后来,看齐白石老人一幅画,画的便是棉花,大面积的浓墨画棉花的枝叶,留白处是一朵朵绽放的棉花,棉桃黑白分明,饱满丰盈,白雪似的,满是尘世的暖意。画上题诗云:花开天下暖,花落天下寒。画棉花的画家很多,唯有出身农家的白石老人懂得棉花“花开天下暖”的脉脉深情啊!唯有棉花,是花非花,是果非果。可是它,清清白白,花开陌上,温暖千万家。

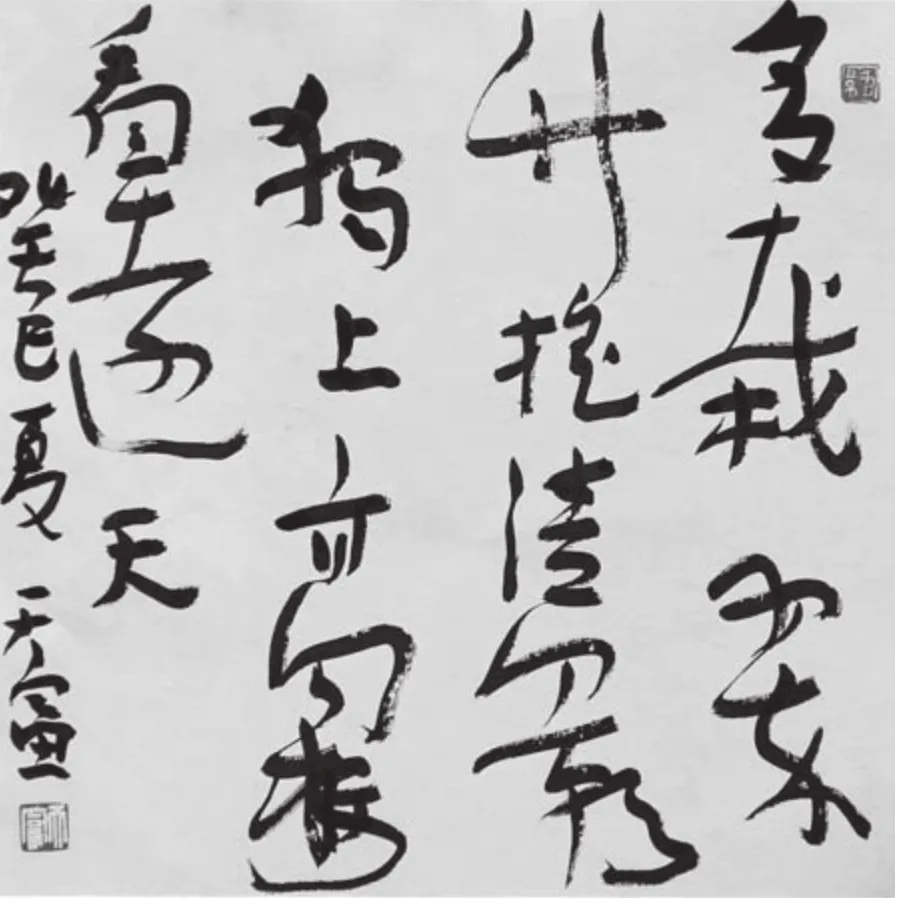

安天富 《多栽翠竹摇青影,独上高楼望远天》 行书

年纪渐长,越发喜欢棉质的衣衫,布裙,素净的布旗袍上开着朵朵荷花,水墨画一般静美,那么柔软、贴心。棉质的衣裳犹如一对夫妻中年的爱情,所有的喧闹浮华都过去了,不张扬,不虚荣。这份情感妥帖安稳,暖心暖肺,可以抵挡尘世的寒意。

读画家吴冠中的随笔,其中写他的妻子。有一年冬天,她陪吴冠中在阳朔的漓江边作画。吴老正画着,不一会大雨淋漓,她急忙用雨伞遮挡着画面,两个人在雨中淋得湿透了衣衫。雨渐渐停了,风却大了起来,画架支撑不住了,她只好用双手扶着画,用身体为他做画架,一动不动,一撑就是大半天。冬日的江畔寒风凛冽,两个人的手都冻僵了。

原来,他们中年的爱情如棉一样,朴素,暖心,感人。

什么是爱情?不是那个在花前月下海誓山盟的人,也不是在月光下弹琴唱歌的人。中年的爱情,是那个冒着大雨陪他作画的人,是在风雨里为他撑伞的人,是在寒冬用双手为他做画架的人。只有她,因为她是他的妻。她温柔贤淑,宽厚善良,和他几十年风雨与共,相濡以沫,患难情深。

读作家阎纲笔下的吴冠中:一天清晨见吴老和夫人坐在楼下草坪边的洋灰台上,打开包儿,取出精致的印章,有好几枚,磨呀磨,老两口一起磨。有人走过去问他:“你这是做什么?”吴老说:“把我的名字磨掉。”“这么好的东西你磨它……”他说:“不画了,用不着了,谁也别想拿去乱盖。”多么珍贵的文物啊,为了防范赝品,吴冠中破釜沉舟。

多么睿智、刚烈的老人啊,不愧为画坛的“鲁迅”,我感叹着。他一生崇敬鲁迅先生,将鲁迅先生称为自己“精神的父亲”。

似乎看见一对白发的老人,相伴着坐在路边的台子上,低着花白的头,用力磨他的印章,磨掉大画家吴冠中的名字,那么果断、倔强,毫不怜惜。她一直默默陪伴他,在风雨中作画时陪着,磨掉印章上大画家的名字依然陪着。愿得一心人,白首不相离。他老了,画不动了,没必要留着这些印章……

如果,年轻时的爱情,是春天陌上开遍嫣然的桃花,灿烂地燃烧着,漫天遍野,无限沉迷。那么,暮年时的爱情,就是秋天原野里盛开的棉花,她质朴无华,无香无味,朴素暖心。

棉,在天是云,在地是花。

尘世间温暖你我的,除了棉花一样的亲情,爱情,还能有什么?