环境

环境

危害昆虫的发光二极管

北京时间2014年10月7日17点45分,瑞典皇家科学院诺贝尔奖评审委员会宣布赤崎勇、天野浩和中村修二获得2014年诺贝尔物理学奖,以表彰他们在高亮度蓝色发光二极管(LED)方面做出的杰出贡献。蓝光LED的出现让人类可以用全新的方式创造白光,人类从而有了更持久和更高效的替代光源。然而,这一伟大的发明这对昆虫而言可能是个坏消息。与钠蒸汽灯泡发出的黄色光晕相比,飞蛾、苍蝇和其他昆虫更易于被LED光线的光谱所吸引。近期,生态学家发现,LED附近的陷阱比钠蒸汽灯泡附近的陷阱多捕获48%的昆虫。研究者通过野外实验,捕捉和识别出了2万多只小虫,其中飞蛾和苍蝇最多。LED光的吸引力是致命的,它能关闭昆虫的导航能力,并使它们暴露在捕食者面前。另外,它们还可能破坏当地生态系统的食物链,例如,港口附近的LED灯能吸引那些被船只偶然带入的飞行害虫,如能够摧毁森林的入侵物种——舞毒蛾。(Ecological Applications2014,24:1561-1568)

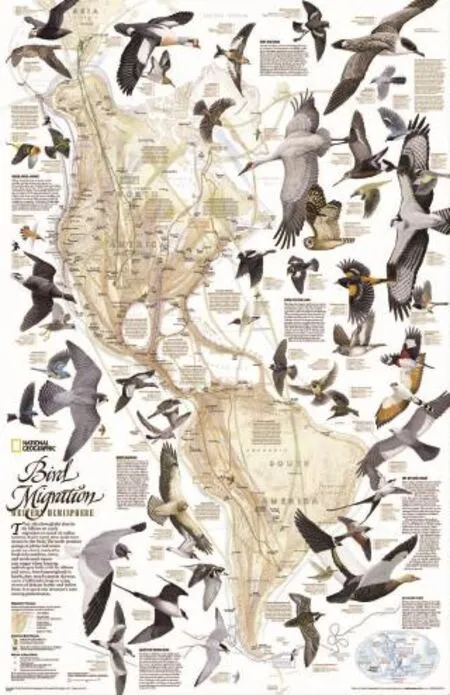

气候变化与鸟类群落

观鸟是一种十分有益的娱乐活动,鸟的形态丰富多彩,活泼好动,通过参与观鸟活动可以

进一步亲近自然,放松身心,有助于树立参与者正确的环保观念。此外,观鸟过程中完成的观鸟记录,还可以为鸟类学基础研究搜集数据。近期,研究者采用观鸟爱好者通过鸟类观察项目(PFW)收集的数据,进行严格的分析发现,过去20年来,随着全球气温上升,过冬的北美东部鸟类群落结构正在发生变化。以往在美国新英格兰地区气候条件下比较稀少的鸟类如皇苇鹪鹩、褐斑翅雀鹀和黄腰柳莺等,现在出现的频次越来越多。整体来看,这些由不同种类的鸟组成的鸟群过冬地点每10年会向北迁移70公里。除了气候原因以外,栖息地丧失可能也是改变鸟类群落结构变化的主要原因。但由于在欧洲鸟类群落以及北美个别鸟类群落结构中均已发现了同样的结果,说明气候变化是其中的关键因素。目前,尚未发现冬季捕食鸟类数量的变化是否会带来生态上的连锁反应,毕竟新来的鸟类会在冬天抢食本就稀少的食物来源。(Global Change Biology 2014,DOI:10.1111/gcb.12740)

气候变化与植物的迁移

气候是影响植物生长最重要的因素之一,和动物一样,植物生长需要特定的环境条件,例如适宜的气温、湿度和光照强度。即使环境参数的微小变化也会影响一个物种的生存。但与动物不同,植物往往无法对气候变化做出即刻的响应。随着全球气温上升,动物和植物都倾向于逐渐向高纬度或高海拔地区移动。为了弄清植物如何应对气候变化,研究者分析了过去40年间近300种植物(来自7个北美西部地形不同的地区,从内华达山脉西部到落基山脉东部)的地理坐标数据,并将这些数据和不断变化的气候条件作比较,例如气温、降雨量和降雪量。结果显示,超过60%的植物分布向下转移,即向更温暖的低海拔地区转移,并且该地区的所有植物都向着相同的方向转移。这与研究者最初预测物种分布的趋势应该是上移而非下移截然相反。进一步的分析显示,植物向低海拔地区移动可能是受降水量变化的驱动——伴随着全球变暖,低海拔地区的气候变得更湿润。尽管植物向低海拔地区转移能获得更多降雨量,但也需要和愈发温暖的气候作斗争。(Global Change Biology 2014,DOI:10.1111/gcb.12697)

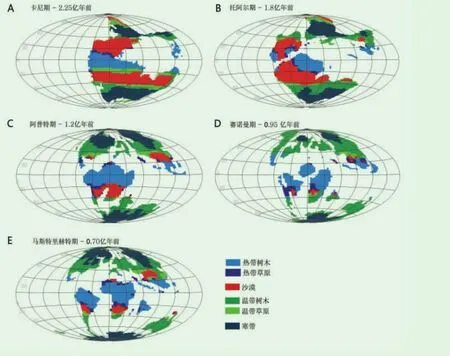

气候变化与被子植物崛起

被子植物虽然在侏罗纪早期就已经出现了,但真正的崛起确却是在白垩纪。被子植物在白垩纪迅速多样化,重新塑造了一个此前被蕨类和松柏植物占据的世界。近期,研究者分析了白垩纪期间被子植物化石地点的位置,发现在白垩纪中期,随着时间的推移,化石地点变得更加多样,在地理上分散开来,并且扩张到了北纬地区。结果还显示,85%的被子植物化石地点位于热带或温带生物群,这说明白垩纪气候变化的其他效应,诸如上升的海平面以及隔离的群

岛的形成,可能也对被子植物多样性的突然崛起有贡献。几乎与被子植物兴起的同时,超级大陆泛大陆正在分裂。根据海洋-大气一般环流模型,中三叠世时期大陆陆地块的降水增加,把雨带到了此前是沙漠的地区,温带植物群的区域从2.25亿年前占陆块面积的25%增加到了9500万年前的占陆块面积45%。全球气候变化可能为被子植物在白垩纪的繁盛提供了适度的湿度条件。(PNAS 2014,111:14066-14070)