葬甲两亿年来的演化史

黄迪颖

葬甲两亿年来的演化史

黄迪颖

左图:中侏罗世道虎沟生物群的葬甲(距今1.65亿年);中图:早白垩世热河昆虫群的葬甲(1.25亿年);右图:晚白垩世早期缅甸琥珀中的葬甲(0.99亿年)

葬甲科(Silphid ae)是昆虫纲鞘翅目隐翅虫总科中的一类,目前发现不到200种,而中国则发现了75种,约占40%,可以说中国是葬甲的重要演化中心。葬甲体长7-45毫米,椭圆型或梭形,扁平;触角锤状;小盾片发达;鞘翅端部通常平截,露出1-5个腹板;一些种类鞘翅上有鲜艳的橘红色斑纹。葬甲多为腐食性昆虫,它们是大自然的天然清道夫,可以迅速将鸟兽尸体吃掉并排出大量粪便,净化环境并改良土壤,并减少脊椎动物寄生虫和病原体的传播。葬甲还可以杀死它们的重要竞争对手——蛆。另外,葬甲在法医学鉴定中也有重要用途,通过幼虫的发育阶段来判断尸体死亡时间。

葬甲科化石记录十分稀少,过去只在美国科罗拉多州始新世晚期佛罗瑞森特(Flo rissan t)生物群(距今约0.35亿年)发现过一块标

本。因此,我们对葬甲的起源及演化历史了解极为有限。现代葬甲一般只取食哺乳动物和鸟类的腐尸,也许葬甲的起源与哺乳动物和鸟类的出现有着密不可分的联系。原始的哺乳动物在三叠纪晚期就已经出现,而鸟类的大发展则要到早白垩世,但与鸟类同源的一些小型兽脚类恐龙的演化历史则要古老很多。尽管最新的分子生物学研究显示葬甲仍是隐翅虫科的成员,但现代葬甲和隐翅虫的形态差异显而易见。葬甲的起源也许非常古老,随着原始哺乳动物的出现,它们死尸中的一些特殊物质吸引着原始葬甲,导致其食性和习性发生改变,从而从隐翅虫的祖先类群中分离出来,发育了锤状的触角,扁平的身体等与食腐行为相适应的构造。

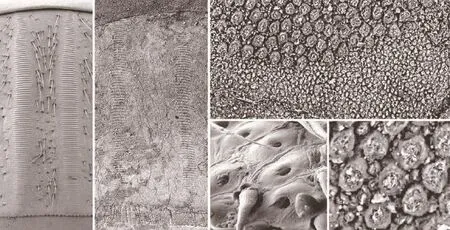

现代和化石葬甲音锉和触角化学感受器的扫描电镜照片

最近,科学家在距今约1.65亿年前的中国内蒙古宁城县道虎沟发现了最古老的葬甲化石,将葬甲科的化石记录提前了1.3亿年。这些远古葬甲的形态和现代种类看起来并没有太大差别,如锤状的触角、巨大的中胸小盾片、横截的鞘翅、分离的中足基节等特有构造均已出现,展现了葬甲1.65亿年以来的形态演化稳定性。因此,有理由推测原始的葬甲可能在2亿年前的三叠纪晚期已经伴随着哺乳动物的产生而出现,并形成的稳定的食腐习性,产生了相适应的形态构造。

保存在内蒙古与辽西、冀北交界处一带的道虎沟生物群,是了解中生代中期生命演化的重要窗口。在这里科学家发现了多样性很高的原始哺乳动物,它们已经开始占据各类生态空间,有的可以在空中滑翔,还有的则在水中畅游,更多的攀爬于树干枝桠或穴居在林间湖畔。道虎沟生物群还是迄今为止最古老的带毛恐龙产地,它们多是些树栖性种类,长有丰满的毛羽,可在森林里攀援滑翔。这些“兽”和“龙”死后的尸体就成了葬甲的饕餮大餐。

这些小甲虫是如何发现动物尸体的呢?它们与众不同的触角便是答案。葬甲触角末端几节膨大呈锤状,通过扫描电子显微镜观察发现,中侏罗世葬甲的锤状触角末端密布一些微小的化学感受器,并和现代种类一样,具有球型和锥

型两类感受器。现代葬甲多是食腐动物,依赖这些化学感受器探寻腐肉的恶臭并取食哺乳动物和鸟类尸体。在丽蝇(常见种类如红头苍蝇,其幼虫为蛆)出现之前的中侏罗世,葬甲已经大量出现在生态系统中并扮演了重要的腐肉清道夫角色。

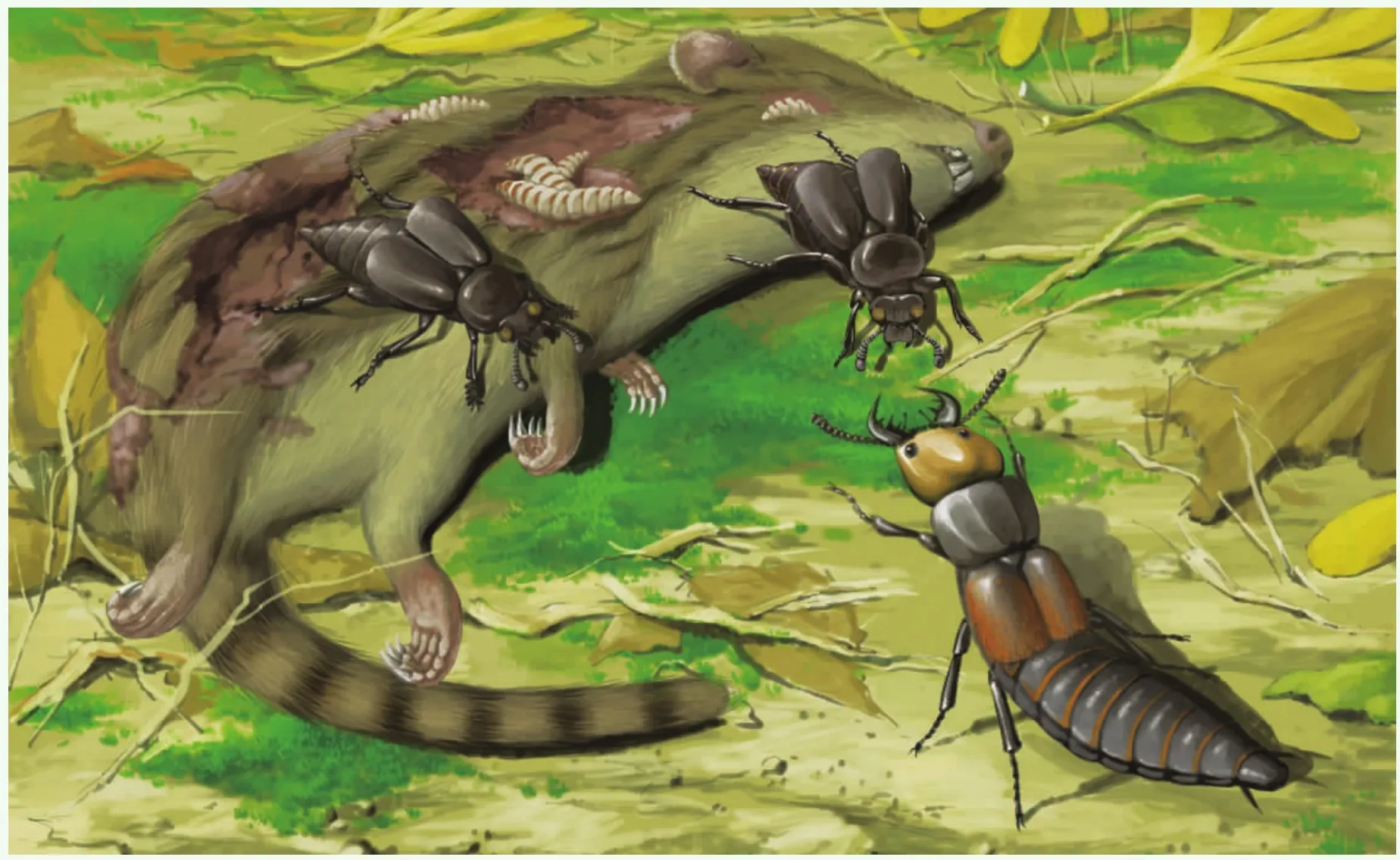

早白垩世葬甲具有简单的亲代抚育行为:抵御天敌,保护幼虫。

经历了约4000万年到了早白垩世,在我国辽西、冀北及内蒙东部一带繁衍出一个更绚烂多彩的生命世界,就是我们熟知的热河生物群。这时鸟类已经征服蓝天,恐龙虽仍是世界霸主,但哺乳动物的发展却大有蒸蒸日上之势。葬甲却依旧在它们祖先世代繁衍的土地上默默无闻的做着大自然清道夫。这时已经出现了一些大型的捕食型隐翅虫,取食葬甲幼虫,它们至今仍是葬甲的主要天敌之一。热河动物群的葬甲进化出了一种特殊的构造,即在第3可见腹背板上发育两列由微小横脊构成的音锉,和鞘翅内缘摩擦可以发出鸣声。现代葬甲利用音锉主要起到吓退天敌及和幼虫交流的作用。

一场远古昆虫世界的残酷战争似乎就在悄悄上演,一只硕大凶悍的隐翅虫盯上了不远处尸体中藏匿的葬甲幼虫,它们蠕动着的白嫩躯体引起了杀手对美味珍馐的无限遐想。它高昂着凶残的头颅,挥舞着巨钳般的上颚,忘乎所以,志在必得。守护在幼虫宝宝身边的葬甲妈妈也不甘示弱,从肛门处喷出一股臭液企图吓跑天敌。谁知这只隐翅虫也是个“臭小子”,对如此的恶臭竟然不理不顾,步步紧逼。葬甲妈妈用鞘翅摩擦着音挫发出尖锐的鸣叫,怒目而视,严阵以待。正在不远处休息的葬甲爸爸听到配偶战斗的号角,急忙飞回来助阵。隐翅虫经过几次试探均无可乘之机,特别是被那尖锐的鸣声搅得躁动不安,最终只得惶惶离去。

这段场景并非虚构,这些隐翅虫亚科的大

型捕食者的最早化石记录也恰恰发现于早白垩世热河生物群,有的甚至和葬甲化石来自同一产地。所以,可以推测正是由于致命天敌的出现,才导致了白垩纪葬甲音锉的产生,体现了一种巧妙的生存策略。

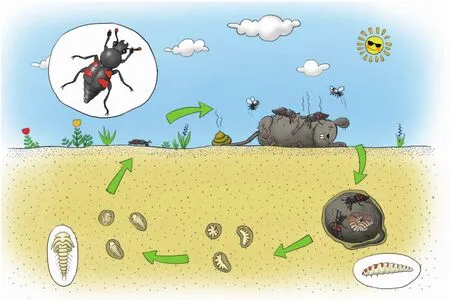

覆葬甲的生活周期示意图

现代葬甲有两个亚科,即葬甲亚科(Silp hinae)和覆葬甲亚科(Nic rop ho rinae)。音锉构造只出现在覆葬甲亚科,这个亚科又分两个属,其中冥葬甲属(Ptom a sc opus)具有初级的亲代抚育行为,如保护幼虫;而覆葬甲属(Nic ropho rus)则具有复杂的亲代抚育行为,它们一对雌雄个体构成简单的家庭,将小型哺乳动物或鸟类尸体做成尸球埋于地下,在尸球中抚养幼虫。热河生物群中的葬甲可以归入冥葬甲属,它们已经具备了初级的亲代抚育习性。

琥珀被称为“时间胶囊”,精美的保存了生物在地质历史中的精彩演化片段。缅甸北部克钦邦胡康河谷盛产琥珀,我国汉代的文献中即有记载。其时代为白垩纪中期森诺曼期(Cenom anian),距今约1亿年。缅甸琥珀是世界上最著名的白垩纪琥珀之一,蕴藏着目前已知最丰富的白垩纪生物群。对缅甸琥珀内含物的研究历史大约已有100年,但一直没有发现葬甲。最近在缅甸琥珀中首次报道的葬甲已经十分进化,其触角8-10节呈特化的片状,和现代类型无显著形态差异;其鞘翅也比道虎沟生物群和热河生物群中的种类更长,这样在埋葬尸体时可以对腹部起到更好的保护作用。缅甸琥珀中的葬甲可以归入现生的覆葬甲属,即埋藏虫。它们是昆虫中唯一成对为幼虫贮食的劳动者,可以把小型哺乳动物和鸟类(一般200克以下)的尸体埋葬在松软的土壤下做成尸球,作为幼虫的长期食物资源。如果尸体所在土地较硬,埋葬虫会钻到尸体下方,抵住地面,循环

往复少许推动尸体,将尸体搬到松软的土表进行埋葬。它们在埋葬尸体前还会去除消化道及毛羽,将尸体滚成一个肉球,并将尸球表面涂上分泌物以防腐。贮食室位于地表下数厘米或更深的地方。埋葬虫把卵产在尸体上,幼虫孵化几天后雌虫会用反刍的方式喂食幼虫腐肉。它们繁育的幼虫数量通常超过腐肉所能满足的供应。雌性葬甲要在幼虫中做出选择,幸运的可以继续得到食物,不幸的则被残忍的吃掉。这种吃掉亲生骨肉的策略能够提高幼虫的整体存活率,保证种群的健康繁衍。

晚白垩世葬甲具有较复杂的亲代抚育行为:埋葬尸体,为幼虫贮食并喂养幼虫。

热河生物群的化石证据表明当时鸟类、哺乳动物已出现明显多样化分异及产生大量的小型化种类。因而,白垩纪中期一些葬甲可能已经具备埋葬小型哺乳动物或鸟类尸体并为幼虫贮食以及喂养后代的复杂亲代抚育行为。缅甸琥珀中的葬甲化石就是这种推测的有力证据。

这些葬甲一对雌雄个体组成家庭,构成了简单的社会分工,但还没有形成森严的等级制度,所以被称为亚社会性昆虫。距今约1.25亿年的热河生物群发现的葬甲化石的时代早于其他社会性昆虫的最早地质记录,如:最早的蚂蚁发现于距今约1亿年的白垩纪中期法国琥珀和缅甸琥珀;最早的蜜蜂可能存在于缅甸琥珀,但这项研究存在很大疑问;白蚁化石记录的底限则存在争议,在欧洲和亚洲都不乏早白垩世白蚁化石,但它们的地层对比关系却模糊不清。一般认为俄罗斯外贝加尔的巴依萨昆虫群产出最古老的白蚁,但其时代可能并不象一些学者认为的那么古老,而更接近于北京西南地区的芦尚坟昆虫群(详见:《生物进化》第2013年第一期:一个远去的远古昆虫世界),距今约1.1亿年。而在这个时代,世界很多地区都发现了白蚁化石,包括芦尚坟组。因而热河生物群亚社会性葬甲的发现也是最早的(亚)社会性昆虫化石记录。

生物进化中的一些复杂行为很难在化石中观察到。亲代抚育(指双亲对后代的保护和喂养)是高等生命在演化过程中出现的一种重要的适应行为,也是节肢动物具有社会性的关键。亲代抚育行为在生命进化史中多次独立演化,广泛存在于昆虫和其他节肢动物,以及脊椎动物,如哺乳动物、鸟、恐龙。对中生代葬甲亲代抚育行为起源与演化的研究无疑提供了古昆虫行为学领域的一个极佳范例。

本文照片引自:Caietal.,2014:PNAS,111: 14170-14174,复原图由孙捷绘制。