罗烽:战争苦难中的国族精神与存在勇气

谢 纳

记忆

罗烽:战争苦难中的国族精神与存在勇气

谢 纳

本栏目主持 吴玉杰

东北作家群回眸 之八 罗 烽

谢 纳,辽宁大学文学院教授,博士生导师;主要研究方向为中国现代文学思想研究、中西方叙事理论研究、文学空间理论研究等。近年来先后在《文学评论》《外国文学评论》《文艺研究》等核心期刊发表学术论文三十余篇,出版专著三部;先后主持国家社科基金项目、教育部人文社科项目、辽宁省社科基金项目、辽宁省教育厅重点研究基地项目等;多次获省级以上科研奖励。

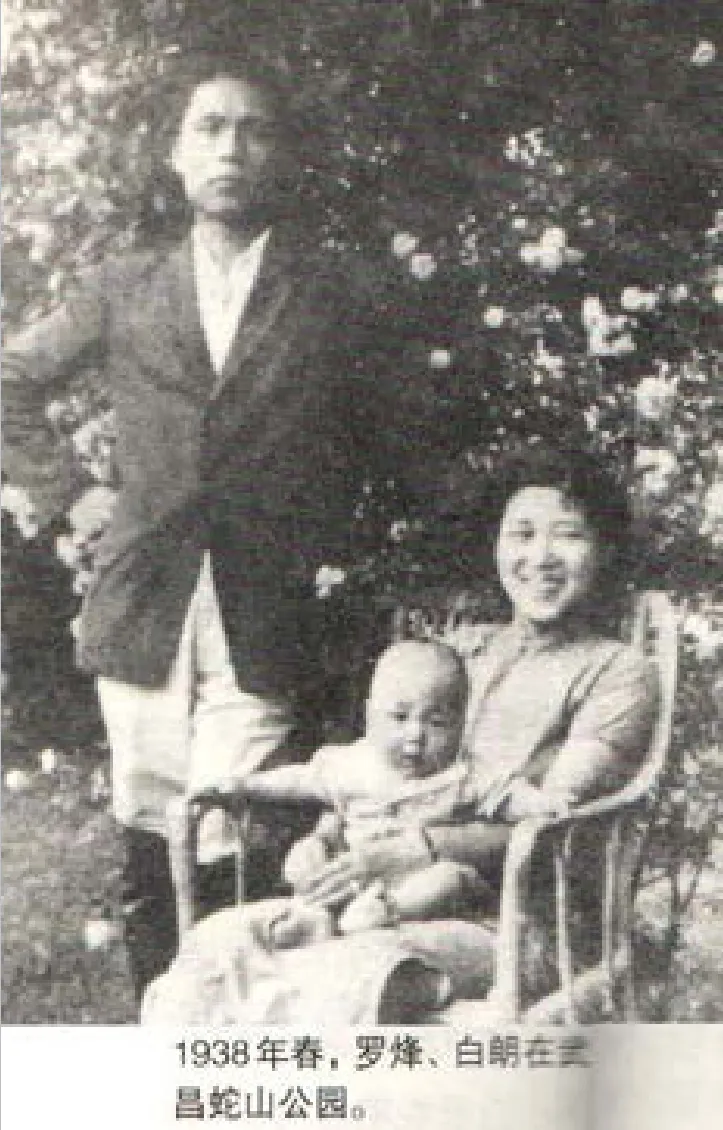

20世纪30年代,萧军、萧红、端木蕻良、舒群、罗烽、白朗等东北籍作家以狂傲执拗、永不妥协的姿态登上文坛,他们以血泪为笔,在战火的历练中书写着外族侵略者令人发指的罪行,其鲜明而浓重的民族意识,不仅激发起民众强烈的抗战激情,而且从根本上扭转了新文学的启蒙走向,由此拉开了中国抗战救亡文学的序幕。

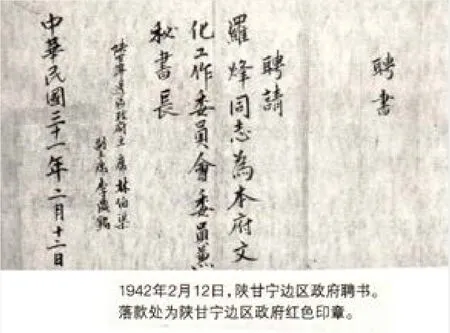

在东北籍作家中,罗烽始终是一个独特的存在。他是东北作家群中最早的共产党员之一,他曾受杨靖宇的委派,领导北满文艺工作,团结了萧军、萧红等左翼青年。他曾五次与毛泽东促膝长谈,也曾官至东北文化部副部长、东北文联副主席。他曾奔赴朝鲜板门店参加和平签字仪式,他的小说、诗歌更是抗战文学的经典之作……纵观罗烽一生,他有着其他东北作家所没有的多重文化身份,他既是政治家,又是文学家,更是一名战士,他以惊人的才华、理性的判断、革命的激情和坚定的政治立场在多重文化身份中自由转换、从容行走。身份“在某种程度上是由社会群体或一个人归属或希望归属的那个群体的成规所构成的”, 它既符合个体的冀望,也是社会所给予和框定的。就作家罗烽而言,其文化身份的多重性,与20世纪上半叶中国大地上弥漫的重重战火有着密切的关联。

战争作为人类历史上最残酷、最极端的事件,无论对国家群体,还是家庭个人,都将产生震撼性的强烈冲击。战争机器的启动,势必将整个国家的政治、经济、文化乃至每一个家庭、每一个人都席卷其中。1931年,随着东北的沦陷,伪满洲国的建立,战火、血腥、苦难的接踵而来以及家园的沦陷,将满脑子充斥着启蒙主义思想的作家从营造艺术宫殿的虚幻生活中连根拔出,那种能静下来思考的象牙塔中的文化思维方式此刻也丧失了存在的可能性和合理性。在战争的险境中,在战火的洗礼中,从“家”到“族”,再到“国”,以血缘家族关系为聚合观念的传统经由现代性的改造,成为此时此刻至高的意识形态,国盛则家兴,国破则家亡。国家民族的危亡像一柄达摩克利斯之剑,高悬在作家们的头顶。罗烽逃离沦陷地,走出亭子间,不惮风雨、不惧血腥,以战士般的勇敢和意志,冲锋陷阵在民族解放战争那充满血与火的战场,迎着炮火发出“起来全世界的奴隶,起来全世界受苦的人”的呐喊。因此,在战争的视域下,如何揭露侵略者的暴行,如何表达被侮辱与被损害者的痛苦不幸,如何唤醒民众的反抗,如何昂起民族高贵的头颅等,成为30年代罗烽创作的关注点。其作品在战争苦难的书写中,叩问国家和民族的命运,聚集着浑厚坚毅的国族意识以及对世界和平的渴望,实现了对战争主题的全方位审视。

一、直面战争的灾难与苦痛

战争是死神的战车,一旦这辆战车开始启动并疯狂运转,无数的生命将成为献祭的祭品,无数的生命将随着战火的蔓延而化为灰烬。战争考验着整个人类,也考验着文学艺术家的使命天职。应如何直面战争带给人类的恐怖灾难?应如何控诉战争对生命的损毁?这是每一个真正的艺术家所必须直面的严酷命题。

作家罗烽正是这样一位直面战争的艺术家。他像勇敢的战士那样,以笔为刀枪,直面战争的恶,控诉侵略者的罪行。在小说中他无数次地书写着丧失人性的侵略者在中国大地上留下的斑斑恶迹,生命在侵略者手中枯萎,邪恶在敌人心中绽放。在《荒村》中,作者放弃了正面战场的血腥描写,将笔触转向一个荒凉破败的小山村,这里“没有姑娘了,连年轻的媳妇都没有啦!” 那些几世传承下来的茅屋、牲畜栏、露井,耕种工具等都遭受了蹂躏和摧残。然而,在这山村死寂的夜空中却荡漾起女人凄厉的歌声。作者在残存的女人、不绝的哀歌、恐怖的氛围中,将一个因日军强暴而精神失常的女人呈现在读者面前,她深藏于井底的柳罐中,夜夜以自己的方式控诉着残忍的逼迫与伤害。在《呼兰河边》中十二三岁的放牛娃和他棕黄色的牛犊一起无辜地被抓进日本铁道守备队的防守所,防守所里的士兵“仿佛决斗获胜的武士那么兴奋”,为了坐实男孩“通匪”的罪证,他们日夜拷打其单薄而瘦小的身躯,孩子垂死的呻吟与牛犊悲哀的嚎叫交相呼应,弥漫在小说文本的每一个角落,刺激着读者的神经。小说的结尾被吃掉肉的牛骨和孩子的尸体一同,被残忍地遗弃在土冈的草丛中。孩子的尸体、牛犊的骨头、孩子母亲悲怆的哭泣,罗烽清醒地预见到这出发生在呼兰河边的悲剧,也即将在中国大地的各个角落上演。《第七个坑》可谓罗烽小说中最成功、最富有感染力的篇章之一。这篇被译成英文发表于《国际文学》的小说,在一片悲凉的氛围中言说着令人发指的生命悲剧。在劫难过后,在“每个角落,每个罅隙,都有没有完全凝干血迹”的沈阳城,皮鞋匠耿大被一个日本兵刺刀胁迫,挖下七个大坑,忍受着巨大的精神压力,活埋了排字工人、一对夫妇和未满周岁的婴儿以及耿大的亲舅舅、“吗啡鬼”等中国同胞。当那一对年轻夫妇乞求着“同胞啊!……你,你救一救这孩子吧”时,耿大尽管眼窝里涌浮着绞着心血的泪水,但还是选择了自保。不幸的是,忍辱并不意味着可以偷生,当日本兵试图用第七个坑活埋耿大时,他终于爆发出强烈的原始生命本能,“运足全身所有的力量,抡起那锋利轻快的军用锹,突然向那个兵的头部劈下去”。当“枪,人,同时跌落在地上”时,与耿大一同忍受着巨大精神压力和折磨的读者终于可以松弛绷紧的神经,发出长长的叹息之声。然而,叹息过后留给我们更多的是思考和回味。在小说文本中作者不再以盲目乐观和叫喊宣泄的方式书写战争,他以政治家的理性和成熟精神,一边吟叹着“谁能那样凶残:活生生的一对呼救连天的夫妇,活生生地倒埋在两个坑里?谁能那样凶残:埋了之后,又用刺刀划开那女人的下体?谁能那样凶残:一脚把个不满周岁的孩子踢个脑浆迸裂?谁能那样凶残……” 一边言说着这样的道理:活下去很难,却也很简单,唯一的办法就是反抗,唯有反抗才能求生存。此刻,无数的悲情和愤怒升华为强烈的反抗和复仇精神,引领着读者,摇撼着心灵。

二、高扬国族精神与不屈的存在勇气

作为一种恶的存在,战争始终伴随着人类历史,尤其近现代以来,大规模战事成为毁灭人类文明的恶行。战争考验着每一个人、每一个民族和每一个国家的“存在的勇气”。在战争的恐怖威胁之下,在战争毁灭性打击之下,民族的生存意志和抗争精神成为决定其生死存亡的关键所在。因而,如何在生死存亡的危急时刻,高扬起崇高的民族气节,激发起不屈的抗争精神,就成为真正的艺术家所必须肩负的神圣天职。罗烽以其坚强的意志和猛士的勇气肩负起弘扬民族精神的神圣使命。在战争的罹难中,罗烽顽强地书写着中华的国族意识,激活民族精神,以民族主义为切入口探究国家的未来与出路。作为凝聚民族国家的核心力量,作为全民族的身份认同,民族既是一种文化共同体,又是一种政治共同体;既是一种精神共同体,又是一种意志的共同体。正是这种民族共同体的意志所激发的平等的友爱关系和纯粹的自我牺牲精神,驱使数百万计的人们甘愿为民族这个共同体而从容赴死。罗烽在小说中用了大量的篇幅和笔墨书写歌颂了这种从容赴死、毫不畏惧的民族气节和不可辱没的抗争精神。

短篇小说《五分钟》里中校参谋贺铮不幸中日军的窒息弹而被俘。经历了三个小时的审讯,挨过了软硬兼施的各种手段,仍然昂着高贵头颅的贺铮,被推上悬崖的边缘,敌人力图用最后五分钟的逼迫使其妥协。四周是黑暗拥抱着的阴峻的荒山,但是不屈的民族精神在沸腾、在燃烧。最后的五分钟里,贺铮几乎忘了敌人的胁迫,从容地“祈求着死,好像只有死才能使他得到至上的安慰”。 当他纵身跃下悬崖的时候,我们看到在有限的时间里,生命却有尊严地向着永恒奔去。在《三百零七个和一个》中,作者赞赏着当民族大义与人伦亲缘产生矛盾冲突时,平民百姓所做出的孟子式的“舍生取义、杀身成仁”的伟大抉择。文中老祖父每当想起“儿子带着刀痕纵横、血肉模糊的肢体,儿媳露出被轮奸而且击破了的下身”时,都胆怯地哭泣着,周身发抖。正是这样一个不懂什么主义,更没有高深思想的懦弱老人,在面对孙子被拐去日本接受奴化教育,最后成为“以夷制夷”的工具时,毅然将砒霜夹在蛋糕中,送给了即将乘车赴日的孙子,然后自己吞下了另一半……这是一个平凡人的伟大故事,在他惨烈而悲怆的自绝行为中,在他从容赴死的背后,闪现的是一个民族的伟大精魂。

此外,无论是在中短篇小说《归来》《一条军裤》《莫云和韩尔谟少尉》,还是在长篇小说《满洲的囚徒》中,罗烽都自觉地承担起拯救破碎世道,重振民族精神的历史使命,正如作家自己所言,“在国破家亡、耻结辱殁的年代里,虽未做到‘我以我血荐轩辕’,但总算用笔墨泼绘了灾难深重的亿万人民的挣扎、呐喊、愤怒、厮杀与搏斗的身影”。 他在写作中,经常从完整连贯的故事内核中跳出来,以政治家和革命家的身份,理智而不失温情地告诫国人,正是这灵魂深处的痛苦挣扎,正是这无私而尊贵的牺牲精神,正是那崇高的民族气节,建构起民族精神的神圣性和完整性,成为中华民族绵延不衰的内在动力。

三、自觉的战争反思与永久的和平渴望

1935年12月,立波在《时事新报》上发表文章大声倡导所谓的国防文学,他说“我们的文学,应当竭力发挥抗争作用,应当防卫疆土,帮助民族意识的健全成长,促成有着反抗意义的弱国的国家观念,歌颂真正的民族英雄”! 但是,另一方面,站在今日的文学研究视野,探看抗战救亡文学,我们认为,战争总是夹带着无数的苦难、血泪和死亡,将人类置入一个极端的生存境遇之中,战争与和平、生存与死亡、正义与邪恶、道义与罪愆、崇高与荒诞、意义与虚无、个体与战争、女性与战争等战争所带给人类的极端经验,同样给文学带来了极端的经验,为文学艺术家的创作提供了各种极端的可能性。因而仅仅屈从于使命感和功利性,单一地描写战争的残酷、战事的血腥,以唤醒民众、高扬民族精神的艺术创作是远远不够的。文学艺术家与战争的关系也决不仅限于作为一名冲锋陷阵的战士,投入到战争的行列队伍之中,成为战争宣传机器的重要组成部分。他们更应该在奋不顾身地投入战争的同时,批判战争、揭露战争、控诉战争、反思战争。

作者罗烽在反思战争方面有着自己独到的见解。他在《归来》《生意最好的时候》《花圈》《星散之群》《到别墅去》等作品中,刻画了经不住斗争的考验而离开革命队伍的黎典,为赚钱而囚禁爱国同胞的铁匠沈万清,为保命而扼杀秘密革命工作的教师邓向朝,一辈子也不忘记安分守己做奴隶的驼背老潘,以及醉生梦死、荒淫无度的伪满官员唐恩涛等丰满而鲜明的人物形象,作者试图透过他们关照出人性的孱弱以及在战争中所显露出的阻碍民族更生的层层精神污秽。在短篇小说《横渡》中,通过二等兵田青茂与政治员在横渡黄河、遭遇危机时的不同反应,探讨了战争中如何对待战俘的问题。田青茂以复仇的心态,对战俘没有丝毫的同情,他主张报复,但是军队铁的律条却将他熊熊的怒火熔化无余。在小说中,作者借政治员的口宣扬这样的战争理念:“我们要知道这些俘虏来的日本兵,实质上并不是我们的直接敌人;他们不过是日本军阀手中的有生命的武器罢了。因此,我们该同情他们,教育他们,使他们了解真正杀害日本人的,绝不是中国人,而正是他们的自家人——残酷无比的日本帝国主义者”。 同样是对待战俘,中国军队和日军形成了多么强烈、巨大的反差啊!在1937年12月所创作的《空军陆战队》中,罗烽试图以形象化的方法探讨战争之所以爆发的原因,并发出“中日被压迫民族紧紧地握起手来”的呼声。最耐人寻思的是《考索夫的发》,小说描写了一个混血儿的身份认同危机以及在战争中的最后选择。作为中国父亲与俄裔母亲的混血儿,考索夫身份认同出现危机,他讨厌自己身上流淌的中国血缘,这致使他很快地认同日本人的统治并与之友好交往,但考索夫并未因此逃脱侵略者的凌辱玷污,愤怒觉醒的考索夫最后杀死了两个日本人,被处以极刑。考索夫的混血儿身份极具隐喻象征意义。罗烽试图通过这一人物形象的刻画,在超越国族意识的层面上,反思战争带给世界人民的灾难。

战争与和平的双重变奏始终构成人类历史发展的旋律,同时也是文学艺术所表现的母题。告别战争,渴望和平,无疑是人类所共同追寻的理想愿景。这使我们想到康德的《永久和平论》,康德坚信,作为理性的动物,人类在经历战争的劫难后一定会记取经验教训,停息“一切人对一切人的战争”,最终走向永久和平。同样,罗烽以其宏阔的历史意识呼唤世界的和平。只有赢得和平,才能在真正意义上赢得战争的胜利,因而,他的作品超越了狭小的抗战救亡文学的圈限,在直面战争、参与战争的同时,达到了超越战争、反思战争的境界,时至今日这类具有深切关怀和反思精神的战争文学书写仍然日益显露出自身的魅力,成为中国现代文学史中弥足珍贵的文学经验。

四、粗犷的北方风格与悲怆的战争美学

苦难深重的历史时代造就了作家悲怆崇高的艺术风格和美学质素,不难想象在血雨腥风、刀光剑影、铁马金戈、战火纷飞的岁月里的罗烽的艺术道路选择。本来,雄浑苍劲的北方大地就天然赋予罗烽这个东北汉子以刚劲昂扬的性格,战火的历练更铸就了他坚韧不屈的意志品格,所有这些形成了罗烽独特的艺术风格和美学追求。罗烽对自己是“东北人”有着十分强烈的身份认同感,面对流亡他乡时有人对“东北人”的不屑与斥责,罗烽针锋相对地予以有力的反击,为自己是东北人而自豪,并自况为“一只被荒灾迫出乡土的乌鸦”。罗烽这个倔强不屈的东北人,宁愿做一只乌鸦,也绝不做黄莺或“八哥”。他说:“我不过是一只被荒灾迫出乡土的乌鸦(假如你说我连乌鸦也不配,那末就听凭尊便了!),飞到这太平盛世(?)用我粗躁、刺耳的嗓门,把我几年来积闷的痛苦倾泻出来就算完事。我绝未敢有落在鸟语花香的游园里,同黄莺儿一争短长的奢想。即使有个昏聩的富翁,要拿我当做一只硕大的善于辞令的八哥,套上金链,给我在他的象牙架上,虽然也大可藉此良机,趾高气扬地煊赫一时;但我虽糊涂,为权贵者装潢门面,尚不甘心也。” 作为东北人,作为东北作家,在远离故土、逃亡他乡的路途上,罗烽乡愁情结内聚为地域性性格的认同,同时,这种地域性性格也造就出既属于地域又属于自己的北方艺术风格。在战火纷飞的时代里,罗烽仿佛一只来自北方的荒原狼,背井离乡,流离失所,国破家亡的切肤之痛,铸就了苍劲粗犷的北方性格。

罗烽的笔触刻写粗犷而硬朗,叙事策略简捷而节制,情绪表达深沉而理性,让我们自然想起鲁迅最为推崇的版画家珂勒惠支。线条如刀削斧劈,苍劲有力;画面凝滞沉郁,简练醒目;意涵苦难深重,悲怆苍凉。罗烽善于运用简练的木刻般的笔法刻写人物、场景和事件,几笔之间就烘托出一种令人印象深刻的氛围。在《第七个坑》的开篇,小说开始以极其简单平实的语气交代了事件发生的时间:“九月十八日的后两天。是九月二十日了。”这虽然是最最普通的时间交代,但九月十八日这个日子对中国人来说意味着灾难和屈辱的开始。紧接着是场景的交代:“古老嚣扰的沈阳城,仿佛是猎人手中的受伤的肥凫,闭起眼睛,压制着战栗,忍受它的创痛。”之后,战栗的场景迅速引出战栗的人物——皮鞋匠耿大的出场,一个惨绝人寰的恐怖事件随之展开。小说的结尾令人惊悚不已,但依然简捷而有节制收尾,“黑暗,死寂,完全笼罩了这座古城。枪声,犬吠,逐渐加厚起来了。”

罗烽的豪迈来自于北方的大地,罗烽的沉郁来自于切身的创痛,罗烽的坚毅来自于存在的勇气,罗烽的信念来自于人类的正义。也许是战争的苦难过于深痛,也许是离散的屈辱过于切肤,也许是反抗的意志过于坚毅,罗烽的战争美学始终弥漫着沉郁悲怆的色彩。并不刻意地渲染激越的英雄主义豪情,也不过分地强化复仇主义的情绪,他抚摸着深创剧痛的伤口,直面这国族的苦痛和屈辱,守持着人类的正义与尊严,悲怆地审视着战争与和平。