美国干预东亚经济一体化的动因与举措

——基于复合相互依赖视角

刘建江,李 曼,袁冬梅

(1.长沙理工大学经济与管理学院,长沙410004;2.湖南师范大学商学院,长沙410081)

美国干预东亚经济一体化的动因与举措

——基于复合相互依赖视角

刘建江1,李 曼1,袁冬梅2

(1.长沙理工大学经济与管理学院,长沙410004;2.湖南师范大学商学院,长沙410081)

长期以来,东亚各国与美国在经贸关系中一直表现为非对称性的相互依赖关系,即东亚各国经济对美国表现出显著的敏感性和脆弱性。进入21世纪后,东亚各国通过推进东亚经济一体化,不断强化东亚经济体的内部依赖性,使东亚经济体对美国的非对称依赖关系的基础发生了新的变化。为避免东亚经济体的崛起和摆脱经济危机的困扰,美国着手进行全球战略大调整,实施以遏制中国发展为中心的重返亚太战略,全力干预甚至破坏东亚经济一体化,以强化与东亚经济体的非对称性依赖关系和在东亚的绝对话语权。中国必须采取措施化解美国所施加的压力,努力推进东亚经济一体化进程。

东亚经济一体化;相互依赖理论;重返亚太战略;金融危机

美国总统奥巴马2009年上台伊始,即以首位“太平洋总统”自居,发出了回归亚洲的信号。2009年7月,美国前国务卿希拉里在东盟地区论坛上高调宣布,美国将重返亚太。自此,美国开始了重返亚太的全球战略大调整,并围绕阻碍东亚经济一体化和遏制中国崛起两大目标采取了多种举措。

所谓东亚经济一体化,从狭义上来说就是东盟10国和中、日、韩3国之间的经济一体化,即东亚“10+3”合作机制,旨在通过扩大并深化区域内经济体的经贸往来,构建区域利益共同体来推进区域经济协同发展。1997年12月,首届东盟与中、日、韩三国首脑开启了东亚“10+3”(时为“9+3”,1999年柬埔寨加入东盟后成为“10+3”)对话机制,标志着东亚经济一体化启动。“9.11”事件后,美国将主要注意力投向中东地区,无暇东顾,从而为东亚经济一体化提供了一个高速发展的历史机遇期,不仅使东亚各国自身经济实力有了显著的提升,而且也助推东亚国家之间的经济合作,东亚利益共同体逐步形成。2003年10月第九届东盟首脑会议和第七次“10+3”领导人会议召开。在该次会议上,中、日、韩三国领导人签署了《中日韩推进三方合作联合宣言》,开创了东亚区域合作的新局面。2005年12月,东亚峰会(East Asia Summit,EAS)机制开启,东亚一体化进入一个新阶段。

2008年的全球经济危机后,美国从政治层面、经济层面进行了全面反思。在经济层面,美国着力推进经济增长模式的调整,并提出重振制造业战略;[1]在政治层面,美国对其全球战略尤其是亚太战略进行了重新评估,充分认识到东亚经济一体化的推进和中国的快速崛起对美国在东亚政治地位的挑战。因此,重返亚太成为奥巴马政府的首选之策。美国的重新介入,使东亚各国关系开始变数迭出,东亚各国间的“安全”议题频发,局势日趋紧张。2013年伊始,美国高调介入中日“钓鱼岛”纷争,日本加入美国主导的“跨太平洋伙伴关系协议”(Trans-Pacific Partnership Agreement,TPP),中、日、韩自由贸易协定(Free Trade Agreement,FTA)开始风雨飘摇。2014年因安倍参拜靖国神社,中日韩FTA第四轮回合的谈判也因此受到了影响。至此,东亚经济一体化明显受阻,美国遏制中国和破坏东亚经济一体化进程的战略意图日益昭显。

一、美国与东亚经济体的非对称关系

1.复合相互依赖理论

罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈[2]提出的复合相互依赖理论吸收了现实主义理论和经济自由主义相互依赖理论中的合理成分,建立了一种观察世界政治的新方法和理解政治与经济关系、制度化合作模式的新思路。该理论认为各国共同构成了一种相互依赖的国际关系,需要各行为主体都付出一定成本,以此来约束单方面破坏国际体系规则的行为,从而实现国际制度的稳定性和延续性。同时,该理论将权力与相互依赖结合,通过相互依赖的敏感性和脆弱性来考察权力在不同国家及行为体中的分配。其中,敏感性是指一国在试图改变与另一国相互依赖关系局面之前,受外部强加代价的影响程度;脆弱性是指行为体因外部事件强加的代价而遭受的损失,即一国改变与另一国相互依赖关系所带来的代价。以两国间的经济关系为例,敏感性主要反应在两国经济合作的广度和深度上,两国间经济相互合作、相互渗透的领域越多,则敏感性越强;而脆弱性反应的是一国在可替代的资源、市场或技术等方面的获取能力上。国家间的复合相互依赖关系通常包括三种类型:均等依赖关系、绝对依赖关系和非对称依赖关系,其中非对称依赖关系是一种普遍存在。若A国对B国政策变化的敏感性越强,脆弱性越明显,则意味着在两国经贸问题中B国具有更强的话语权,能凭借这种非对称依赖关系,迫使脆弱性显著(处于依赖地位)的A国在非自愿的情况下做出某种妥协。长期以来,在美国与东亚各国的复合相互依赖关系中,美国是典型的具有更强话语权的B国,而东亚国家则相当于A国,在诸多国际事务中,往往表现出对美国的妥协或忍让。

2.东亚经济体与美国之间的非对称性依赖关系

东亚各国与美国在经贸关系中一直表现为非对称性的相互依赖关系,即东亚各国经济对美国表现出更显著的敏感性和脆弱性。这体现在如下三个方面:第一,从对外贸易来看,崇向“出口导向型战略”的东亚各经济体,对外贸易依存度长期居高不下,对全球首要出口市场的美国形成了较为严重的市场依赖。这也意味着美国作为全球最大的消费市场,可利用贸易政策的变化影响东亚各国出口份额,并左右东亚各国的经济发展。第二,从工业技术能力来看,由于发达国家对高端技术产品的出口限制,加之受多种约束的影响,东亚各国(除日本外)技术创新动力不强,对发达国家形成了较强的技术依赖。这种技术上的劣势,使大部分东亚各国均处在产业技术链的中低端,形成了资源密集型和劳动密集型为主的出口模式与“两头在外”的生产模式。第三,从金融独立性来看,东亚各国庞大的美元储备,使其陷入“高储蓄两难困境”,进而形成对美国的金融依赖。东亚各国通过对美国出口,积累了大量的美元储备,而在这些储备中有70%为美元资产,其中大部分为美国国债。[3]这种大规模的外汇储备及储备结构,使东亚各国不得不受制于美国政策的影响,难以保持本国货币政策的独立性。因此,东亚经济体若想改变现状,增强自身在经济和政治上的相对独立性,减弱对美国经济体的这种非对称性依赖关系,就必须不断推进本地区经济的可持续发展和东亚经济一体化的进程。

3.东亚经济体与美国之间非对称性依赖关系的新变化

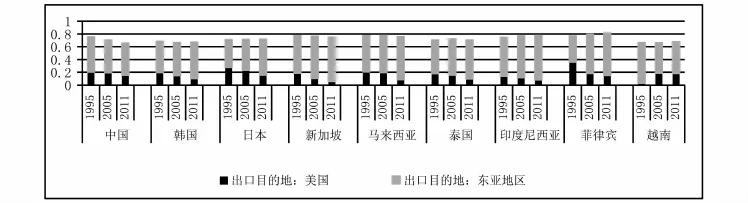

21世纪以来,东亚经济体在不断崛起,与美国的力量对比正在悄然发生变化。从中美GDP对比来看,2000年中国GDP总量约1.198万亿美元,中国大约是当年美国总量的12.2%;到2012年,中国GDP总量8.34万亿美元,已经相当于美国总量的53.12%。从东亚整体水平来看,2012年,区域GDP总计约16.1万亿美元,大约比美国多出0.4万亿美元,比欧盟少0.4万亿美元,已经成为世界三大经济体之一。[4]东亚经济体对美国非对称性依赖的逐步弱化还表现在东亚经济体内部相互依赖关系的提升上。1995~2011年,除越南之外的东亚主要经济体对美国的出口比重逐年下降:中国从20.5%下降到15.17%;日本从27.5%下降到15.5%;马来西亚从20.7%下降到8.3%。而区域内贸易占东亚经济体的出口比例却在逐年攀升:日本从43.7%上升至56.2%;新加坡从58.9%上升至69.5%;菲律宾升幅最为显著,从41.3%跃升至66.9%。(见图1)这意味着,东亚经济体对美国经济的依赖性正在逐步减弱,而内部依赖性则在加强。同时,中国经济的崛起和日本综合实力的上升,为东亚经济合作奠定了基础,一定程度上发挥了区域合作及一体化发展的稳定器和加速器的作用。

图1 东亚主要经济体出口结构变化

东亚经济体与美国之间非对称性依赖关系的变化,滋生了东亚经济体不断强化内部合作的动力。东亚经济一体化进程在美国忙于中东事务无暇东顾的战略机遇期中取得了长足的进展。2005年12月,东亚峰会机制开启;2010年1月,中国—东盟自由贸易区建成,并初步达成了2015年实行零关税的协议;2012年11月,中、日、韩正式宣布启动自由贸易区(FTA)谈判;2013年3月和7月,中、日、韩三国分别举行了两轮FTA谈判;2013年11月,中、日、韩三方就商品领域的“基本方针”(Modality)进行了讨论。2008年经济危机以来,东亚一体化步伐不断加快,东亚经济体内部的依赖性不断强化,促使美国开始反思东亚经济体与自身非对称性依赖关系弱化的原因,并制订了以阻挡东亚经济一体化、遏制中国崛起为目的的战略行动。自美国高调宣布重返亚太,东亚经济一体化的基础开始弱化,进展也明显趋缓。2014年3月,中、日、韩三方开启FTA第四轮谈判,会后中国商务部发言人表示,三国稳定的政治关系是谈判顺利推进的基本保障。[5]这事实上暗示了中、日、韩FTA进程已然受阻。

二、美国干预东亚经济一体化进程的动因

东亚地区是美国主导下的“金融—制造”相对分离的国际分工格局中的核心组成部分。[6]东亚经济体在出口导向战略指引下,以极低的利润支撑着国际产业链中的加工制造环节,在向美国提供大量质优价廉商品的同时,也积累了大量的美元储备。1998年是东亚经济深度嵌入美元体系的转折点,日本构建亚洲货币基金失败,以及东亚诸国对危机再次发生的担心,迫使各国实行了无限量储备美元的外汇政策,从而加深了东亚各国对美国的非对称性依赖。从整体上来说,正是基于东亚对美国经济的强依赖关系,东亚高储蓄维系了美国金融体系的稳定,成为美元金融霸权的核心利益基础。然而,21世纪以来,不断推进的东亚经济一体化尤其是金融领域的一体化,不仅严重威胁了美元在亚洲的霸权地位,同时也成为一股挑战美国全球地位的新的地缘政治势力。[7]因此,2009年美国高调重返亚太,并把干预东亚经济一体化和遏制中国崛起,作为其重返亚太的主要战略目的。

1.避免东亚经济体摆脱对美国的非对称性依赖关系

东亚各国日益扩大的区内贸易规模,意味着东亚各国的出口导向型经济对美国的依赖程度越来越小,对美国贸易政策变化的敏感度降低,从而削弱了美国通过贸易政策来干预东亚各国经济和政治的能力。但是,真正引起美国高度警惕的是在2008年经济危机之后,东亚经济一体化的不断推进,尤其是东亚地区不断加快的金融一体化步伐。2009年年底,总值1200亿美元的区域外汇储备库完成筹建,到2012年其规模增加至2400亿美元,与IMF贷款条件脱钩的资金比例也从20%上升到了30%。2011年5月,“东盟+中日韩宏观经济研究办公室”(AMRO)作为共同外汇储备库的执行机构正式成立,这一组织很快升级为排他性的区域组织,也被视为亚洲版的国际货币基金(AMF),这意味着美元体系的救助功能和影响力将在很大程度上被替代和削减,东亚各国在金融上对美国的非对称性依赖大大降低。

2008年全球经济危机爆发后,世界各国对美国经济的信心受到了空前的冲击。一个在金融上不断实现独立的东亚,将对美国主导的全球金融体系和美元霸主地位产生实质的威胁,这可称之为对美国全球核心利益的最为严重的挑战。[8]同时,在“财政悬崖”挥之不去的阴影之下,美国国内的经济复苏,需要从东亚地区进一步获得资本支持。[9]这就促使美国在金融危机之后,将战略重心转向亚太,以维系其全球金融体系的稳定和美元地位的稳固。

2.避免东亚经济体挑战美国霸权

长期以来,美国依赖其在经济、科技和军事上的绝对优势,在全球经济和政治上处于霸权地位。2008年经济危机之后,美国经济受到重创,全国经济始终处于低迷复苏中,而东亚各国则通过不断加强内部联系,在经济上取得了很大的进展。这就使得两个经济体之间经济力量的对比发生了变化,为东亚各国提供了挑战美国霸权的机会和潜力,也成为东亚内部推进一体化以进一步淡化与美国的非对称性依赖关系的动力。[10]从长远看,东亚在经济上的相对独立,意味着美国通过经济政策影响东亚政治决策程度的弱化,更为重要的是,一个经济上实现独立的东亚,也将追求政治上的相对独立。欧盟的经验表明,经济上的一体化能消弭区域内领土争端,最终推动东亚从区域经济联盟转向区域政治联盟,成为全球继美国、欧盟之后的第三极的国际政治力量。这势必会削弱美国在全球诸多问题上的话语权,进一步威胁美国霸权地位。因此,美国重返亚太,意在破坏东亚经济一体化进程,或将东亚经济一体化进程引向一个更符合美国长远利益的方向上来,这是美国维系其全球霸权地位的必然选择。

3.遏制新兴地缘政治势力崛起

从短期来看,日本政治独立势力的抬头与中国的崛起也成为美国不得不重返亚太的担忧。从日本层面来看,虽然日本是美国盟友,但日本对于推动东亚“去美国化”的政治意愿却十分强烈。2001年,日本与东亚多国签订“经济协作关系协定”(Economic Partnership Agreement,EPA),其后日本又提出“构建东亚共同体”的设想,这充分反映了日本推动排他性的区域一体化建设的意愿。2008年经济危机后,日本民主党鸠山由纪夫上台,日本开始了显性的“去美国化”区域主义构建。2009年,鸠山由纪夫公开提出了“美国主导的全球主义的时代正走向终结”,“希望约束美国在政治和经济方面的过分行为”,“地区一体化是保护日本的政治和经济独立、在身处美中之间的情况下追求我们利益应该遵循的适当道路”的言论,[11]甚至希望通过搬迁普天间美军基地来推动东亚地区的“去美国化”。这直接挑战了美国在东亚的权威和利益,成为刺激美国加快重返亚太的动因之一。

从中国层面来看,中国自2001年加入世界贸易组织以来,其整体经济实力获得了飞跃式的提升,2013年,中国GDP总量已相当于美国同年GDP总量的55.58%。一国经济实力的相对上升,必将带来其国际影响力的提高和对国际问题话语权诉求的增加。在这样的背景下,中国也发出了要实现中国伟大复兴与民族崛起的声音。美国担心崛起中的中国,将通过其影响力的扩大与周边各国关系的深化,削弱美国在东亚地区乃至全球的政治影响力,最终挑战美国主导全球政治经济体系的国际地位。因此,遏制中国继续持续崛起的势头,也是美国重返亚太、干预东亚经济一体化的最主要原因之一。

三、美国干预东亚一体化进程的举措

21世纪的头10年,以美国深陷中东问题为机遇,东亚一体化在经济、投资、贸易甚至金融领域取得了重要进展,不过这一进展也是以领土争议为核心的安全议题被压抑为基础的。而美国重返亚太所进行的第一件事情就是挑起了以领土争端为核心的东亚安全议题。其后,美国从政治、经济与军事三个层面频频在东亚地区施加影响,以实现肢解东亚经济一体化以及遏制中国崛起的战略目的。

1.继续努力维持东亚经济体对美国经济体的非对称性依赖

2008年经济危机后,美国在经济贸易上采取了多种措施来努力维持东亚经济体对美国经济体的非对称性依赖关系:其一,实施再工业化战略,鼓励资本回流,推动实体经济回归,为美国未来经济的可持续发展夯实基础;其二,频频挑起贸易摩擦,借此压制东亚出口导向型经济,既抑制东亚经济增长,又增加与东亚经济体的谈判筹码,以此达到强化非对称性依赖的目的;其三,通过四轮量化宽松向市场大量注入流动性,推动美国股票市场的繁荣并维持美元的强势地位,在实现美国经济复苏的同时,也通过向东亚国家提供大量以国债为代表的金融产品,进一步强化东亚地区的“高储蓄两难困境”,强化东亚经济体对美国的金融依赖,为日后美国可能进行的金融控制与汇率操纵打下基础;[12]其四,通过对信息产品方面的相对垄断优势地位,来强化东亚经济体对美国的技术依赖。

2.意图通过TPP来主导亚太经济并取代东亚FTA和RCEP

为实现美国重返亚太的战略意图,美国的上策是完全阻断东亚经济一体化,用排除中国参与的TPP来取代东亚经济一体化。美国极力拉笼日本参与TPP,使日本逐步远离东亚经济一体化。2013年前后,美国在钓鱼岛问题上明显偏向日本,以此换取日本加入TPP谈判的决心。自日本2013年3月宣布加入TPP谈判开始,美国即动用各种力量向韩国施压,敦促其加入TPP。韩国政府于当年11月正式表示考虑加入TPP,显示出美国战略上的初步成效。按照国际惯例,在地区一体化进程中居于主导地位的经济体,将在日后地区的经济事务和政治议题上掌握更多的话语权,即东亚一体化进程涉及到东亚地区国际话语权的分配问题。基于这样的企图,美国的最下策是希望在阻断东亚一体化无果的情况下,通过积极参与东亚峰会来把握东亚一体化进程中的话语权。2011年,美国在首次作为成员国参加的东亚峰会上,就提出将南海问题作为东亚峰会的议题之一,挑起了东亚地区间的内部矛盾,并主导这个安全议题。美国的目的很明显,即便东亚一体化要实际上推进,也要将其导向不损害美国利益的方向上来。

3.构建与东亚经济体之间政治的非对称性依赖来淡化经济非对称性依赖下降的冲击

美国实施重返亚太战略,是要实现两大战略目标:一是干预和肢解东亚经济一体化,二是遏制中国崛起。鉴于东亚经济体与美国经济体经济上的依赖性不断弱化的客观事实,美国采取了以政治干预为主、经济干扰为辅的战略,其目的也是要通过强化政治上的依赖来弥补经济上依赖性弱化的不足。在政治上,美国通过激化中国与东亚各国矛盾,打破东亚各国对领土争端的“搁置”状态,挑起“安全议题”,宣扬“中国威胁论”,一方面提高美国在东亚地区军事介入的合理性,扩大美国在亚太地区的军事存在感;另一方面,加强传统盟友对其依赖程度,同时拉拢新的安全伙伴,以此实现重塑东亚格局的战略目的。为强化美国的存在,美国采取了一系列激化东亚各国矛盾的举措:2011年在东亚峰会上,将南海问题作为东亚峰会的议题之一,美国核航母在中菲仁爱礁对峙敏感期现身南海;在钓鱼岛问题上对日本持有行政管辖权进行无端表态;2014年,美国直接脱掉中立伪装,干预南海事务。这一系列举措反映出美国通过军事介入亚太和挑动东亚地区纷争,增强东亚各国在政治上对美国的依赖,以达到中断东亚经济一体化进程、实现强化东亚对美元体系依赖的战略目的。

四、中国应对美国干预东亚经济一体化的思路

东亚经济一体化的推进,一个重要的外部因素是由于美国对东亚经济体之间非对称性依赖关系的过度自信,而在较长时期内忽视了东亚一体化对其所构成的挑战。美国重返亚太,其战略举措是要构建东亚地区在经济和地区安全上对美国的新的非对称性依赖关系,其手段包括经济的、政治的和军事的,其着力点是围绕中国与周边国家的领土争端来大做文章,并将遏制中国继续崛起上升到战略高度。由此可以看出,美国干预东亚经济一体化,受到冲击最大的国家将是中国。

当然,东亚经济一体化对于提升中国经济发展的地缘战略空间和推动经济的可持续发展,乃至整个东亚地区的经济发展都将带来深远的积极影响。从全球视野看,中国—东盟自由贸易区的形成,有利于实现中国与东盟各国的互通有无、优势互补和共同发展、共同繁荣,将为“环南中国海经济圈”和“海上丝绸之路”的构建夯实基础;中、日、韩自由贸易协定的达成,将推动“环黄海经济圈”的形成与发展;通过以上海为中心的“长三角经济圈”的链接,形成一个海、陆、空并行的西太平洋经济带,使中国巨大的经济潜能得以充分释放。[13]同时,经济上的相互依赖可进一步淡化东亚经济体内部之间政治与领土问题上的分歧,为中国和平崛起打造地缘优势。

正是从以上战略层面考虑,中国应努力排除美国的干扰,继续推进东亚区域经济一体化进程。首先,要积极扩大与东亚各国的经贸合作,发挥贸易大国和外汇储备大国优势,并以此加强其他经济体对中国经济体的依赖,进一步降低对美国经济体的依赖,在增强一体化内部动力的同时缓解来自于美国政治上的压力。这既是东亚各国应对全球经济危机、对冲潜在风险的客观要求,也是强化东亚各国内部依赖关系并夯实东亚一体化的基础,而且也可促进各方暂时搁置领土争议、维护东亚和平。其次,要努力推进中美双边沟通,消除战略互疑,构建互信互利的双边关系,减少美国遏制中国的内在驱动力。中国可不断寻求与美国在经济合作、粮食危机、气候变暖、反恐问题、网络安全等多方面的合作,尽力避免中美在东亚地区形成战略对抗的局面,以此部分化解美国对东亚经济一体化和中国发展的干预与遏制。最后,中国要以全球视野来建构合作机制,以联合机制来化解同盟机制所施加的压力。中国可考虑联合俄罗斯以对抗美日同盟,以中俄在关键性海域的联合军演,对冲美日在东部海域的威胁;努力寻求与欧盟建立某种战略合作关系,尤其是强化与德国、法国的合作,包括加强对欧盟的投资,以获取其在某些国际问题上对中国的支持;在南美、西亚与北非,继续巩固与第三世界国家的关系,获得其在联合国的支持;中国通过与中亚国家建立“命运共同体”和“利益共同体”,共同推进“新丝绸之路经济带”的建设,以缓冲美国及其盟友对中国发展所施加的外在压力。

[1]唐志良,刘建江.美国再工业化对我国制造业发展的负面影响研究[J].国际商务,2012,(2).

[2]罗伯特·基欧汉,约瑟夫·奈.权力与相互依赖[M].北京:北京大学出版社,2012:1-55.

[3]王湘穗.从大西洋同盟到太平洋世纪-全球力量重心转移的历史趋势[J].现代国际关系,2012,(1).

[4]刘博.世界各国国内生产总值情况排行榜[N/OL].http://finance.ifeng.com.

[5]商务部.稳定的政治关系是中日韩FTA谈判推进的保障[N/OL].新华网,http://finance.eastday.com.

[6]徐建炜,姚洋.国际分工新形态、金融市场发展与全球失衡[J].世界经济,2010,(3).

[7]Richard Saull.Rethinking Hegemony:Uneven Development,Historical Blocs,and theWorld Economic Crisis[J].International Studies Quarterly,2012,(56).

[8]蓝茵茵,罗新星.中国对外直接投资的机遇、风险与安全对策[J].长沙理工大学学报(社科版),2014,(3).

[9]南开大学产业经济课题组.新国际产业转移、新国际货币体系与中国发展转型[J].当代经济研究,2013,(3).

[10]Jeffrey G.Wilson.The Global Financial Crisis:A Crisis of Legitimacy for the Hegemonic World Order and the Implications for South Africa[M].Stellenbosch University,2013:26.

[11]鸠山由纪夫.日本的新道路[N].纽约时报,2009-08-27.

[12]袁冬梅,刘建江.美国制造业重振中的资本回流困境与对策[J].学海,2012,(1).

[13]周子衡.中国经济发展的地缘战略与东亚经济一体化[C].大国[M].北京:北京大学出版社出版,2005:1.

责任编辑:孙立冰

F000

A

1005-2674(2014)11-061-06

2014--

定稿日期:2014--

国家社会科学基金一般项目(13BGJ039)、湖南省社会科学基金重大项目(13ZDA03)、湖南省社会科学基金一般项目(11YBA007);湖南省国际经济与工程管理研究中心项目(13IEPM04)、湖南省美国问题研究中心项目(14MGWTZD3)

刘建江(1971-),男,湖南隆回人,长沙理工大学经济与管理学院教授,主要从事中美经贸关系研究;李曼(1991-),女,湖南长沙人,长沙理工大学经济与管理学院学院研究生,主要从事中美经贸关系研究;袁冬梅(1971-),女,湖南衡阳人,湖南师范大学商学院副教授,主要从事贸易与收入差距研究。