个案管理培训对乡村精神卫生服务能力的影响

姚丰菊,吕路线,秦志华,王志敏

中央支付地方重性精神疾病管理治疗项目(“686”项目)的开展促进了我国精神卫生服务延伸至乡村,但目前精神卫生资源分布不均匀,缺乏对初级卫生人员系统的精神卫生知识和技能的培训[1]。乡村医生进行精神卫生的培训多以传统形式为主,与实际工作差距较大,影响基层精神卫生服务水平的提升。本研究初步探讨个案管理培训对乡村精神卫生服务能力的影响,为社区康复工作提出对策和建议。

1 对象与方法

1.1 研究对象

1.1.1 乡村医生 于2011年4月—2012年4月,采用简单随机抽样法选取新乡县合河乡、大召营乡经过省级全科医师培训并取得全科医师资格的41名乡村医生,该人群是乡卫生院的骨干力量,其中男22名,女19名;年龄24~36岁,平均(29.3±6.0)岁;本科12名,大专29名。合河乡、大召营乡属于“686”项目示范区,乡村医生接受重性精神疾病基本知识、心理卫生健康教育的相关培训,3次/年,8学时/次,并参与疑似重性精神疾病患者日常筛查工作。采用随机数字表法,将乡村医生分为研究组21名和对照组20名,其中研究组男11名,女10名;年龄25~36岁,平均(29.7±5.8)岁。对照组男11名,女9名;年龄24~36岁,平均(29.1±5.7)岁。两组性别、年龄比较,差异均无统计学意义(χ2=0.006,t=0.010,P>0.05)。

1.1.2 患者 入选标准:符合中国精神障碍分类与诊断标准(CCMD-3);病情处于缓解期,精神病性症状基本消失或部分存在;阳性和阴性症状评定量表(PANSS)评分≤40分;无重大躯体疾病。采用随机抽样法,选取新乡县合河乡、大召营乡卫生院随访管理的精神分裂症患者82例,其中男41例,女41例;年龄22~57岁,平均(40.8±16.2)岁;服用抗精神病药物氯氮平31例、利培酮51例。患者均签署知情同意书。采用随机数字表法,将患者分为研究组42例和对照组40例,其中研究组男22例,女20例;年龄22~57岁,平均(40.8±16.2)岁;病程5~13年,平均(8.9±4.1)年;未婚12例,已婚27例,离异3例;大专2例,高中19例,初中15例,小学及以下6例。对照组男19例,女21例;年龄22~57岁,平均(40.5±16.5)岁;病程5~12年,平均(8.5±3.5)年;未婚11例,已婚29例;大专1例,高中20例,初中13例,小学及以下6例。两组患者性别、年龄、病程、婚姻状况、文化程度比较,差异均无统计学意义(χ2=0.006,t=0.022,t=0.031,χ2=0.005,χ2=0.005,P>0.05)。

1.1.3 患者家属 每例患者由1~2名家属照顾,共116名,其中男60名,女56名;年龄32~58岁,平均(35.4±3.0)岁。患者家属根据患者分组情况相应的分为研究组和对照组,其中研究组56名,男30名,女26名;年龄32~58岁,平均(45.6±12.5)岁。对照组60名,其中男30名,女30名;年龄32~58岁,平均(45.1±12.9)岁。两组患者家属性别、年龄比较,差异均无统计学意义(χ2=0.007,t=0.023,P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 乡村医生培训 两组均进行基本培训,包括重性精神疾病案例分析、抗精神疾病药物常见不良反应、精神卫生知识健康教育。研究组在此基础上进行个案管理培训,主要包括个案管理目的、功能、服务特点及个案管理模式。两组培训周期均为12周,1次/周,4学时/次,上半年、下半年各进行6周培训。

1.2.2 患者干预 两组患者仍维持原抗精神疾病药物治疗,并接受“686”项目的社区随访服务,乡村医生每3个月随访1次,评估病情,进行精神疾病健康教育。研究组在此基础上由乡村医生负责制定个案管理计划,每名医生负责2~3例患者,实施为期1年的综合干预,具体如下:(1)精神健康状况认识;(2)应对压力的方式;(3)个人对疾病的认识;(4)对复发早期征兆的了解;(5)工作、教育和休闲情况;(6)家庭对疾病的反应;(7)收入的合理支配能力;(8)治疗药物的管理;(9)有无危险行为。每3个月医生与患者及家属会面,了解患者对干预内容的认识,评定并调整个案管理策略。随访时做复发认定,根据患者症状是否波动、或原残留症状是否加重需调整药物或剂量等判断。

1.2.3 患者家属培训 两组患者家属均参加“686”项目的家属护理教育,主要培训重性精神疾病常见症状、复发的早期征兆、影响预后的因素、抗精神疾病药物常用不良反应及日常护理注意事项等。培训教材使用国家重性精神疾病管理治疗项目办公室编写的科普培训教材。研究组患者家属在此基础上参与针对患者制定的个案管理计划,主要配合医生提供患者日常精神活动状况并协助医生进行康复及药物管理,均培训1年。

1.2.4 评定方法 (1)采取病例测验问卷,评定医生对精神疾病的识别能力,问卷由5个病例组成,依次为抑郁症、阳性症状为主的精神分裂症、躁狂症、阴性症状为主的精神分裂症、强迫症,村医根据描述的病例给出诊断(是指仅指出精神疾病的名称)、症状识别(是指是否能判断患者某种表现的正常与否)及治疗建议等。由精神科主治医师进行评定,因强迫症不在重性精神疾病范围,故仅测验前4个病例[2]。(2)分别于干预前后对患者进行社会功能缺陷筛选量表(SDSS)评分,共10项,每项0~2分,0分为无缺陷,2分为严重的功能缺陷,分值越高表示社会功能缺陷越严重。(3)培训后对患者家属进行精神卫生与心理保健知识知晓率调查,采用精神卫生与心理保健知识问卷,包括精神健康常识、精神疾病病因、治疗和预防方面以及精神卫生纪念日等基本知识,家属需要对第1~16题的描述判断正误,第17~20题要求其写出具体的精神卫生纪念日的日期。答对1题计1分,答错不计分。得分越高,表示对精神卫生和心理保健知识的了解程度越高[2]。

2 结果

2.1 复发和再住院情况 随访结束时,研究组复发1例(2.4%),系因经济困难、情绪不稳定、不规律服药所致;对照组复发3例(7.5%),与监护人监护力度不够有关,其中1例(2.5%)住院。研究组复发率低于对照组,差异有统计学意义(χ2=4.046,P<0.05)。

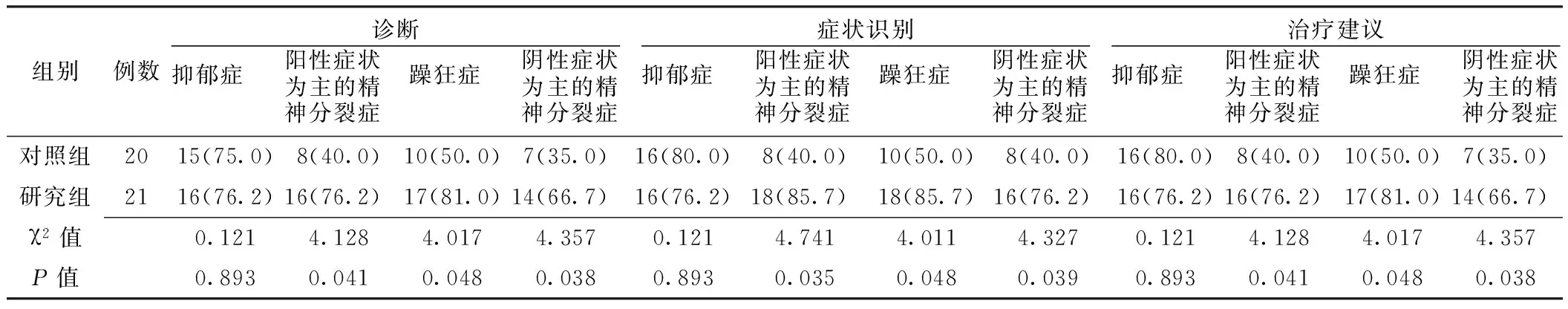

2.2 两组村医对精神疾病的识别能力 研究组诊断阳性症状为主的精神分裂症、躁狂症及阴性症状为主的精神分裂症正确率高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);研究组对阳性症状为主的精神分裂症、躁狂症及阴性症状为主的精神分裂症的症状识别率高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);研究组提出的阳性症状为主的精神分裂症、躁狂症及阴性症状为主的精神分裂症治疗建议正确率高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05,见表1)。

2.3 干预前后两组患者SDSS评分比较 干预前,两组职业工作、婚姻职能、父母职能、社会退缩、家庭外活动、家庭内活动、家庭职能、自理能力、兴趣和关心、责任和计划评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);干预后,研究组职业工作、家庭内活动、自理能力、兴趣和关心评分均低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05,见表2)。

表1 两组乡村医生对精神疾病的识别能力比较〔n(%)〕

表2 两组患者干预前后SDSS评分比较分)

注:与对照组比较,*P<0.05;与干预前比较,△P<0.05;SDSS=社会功能缺陷筛选量表

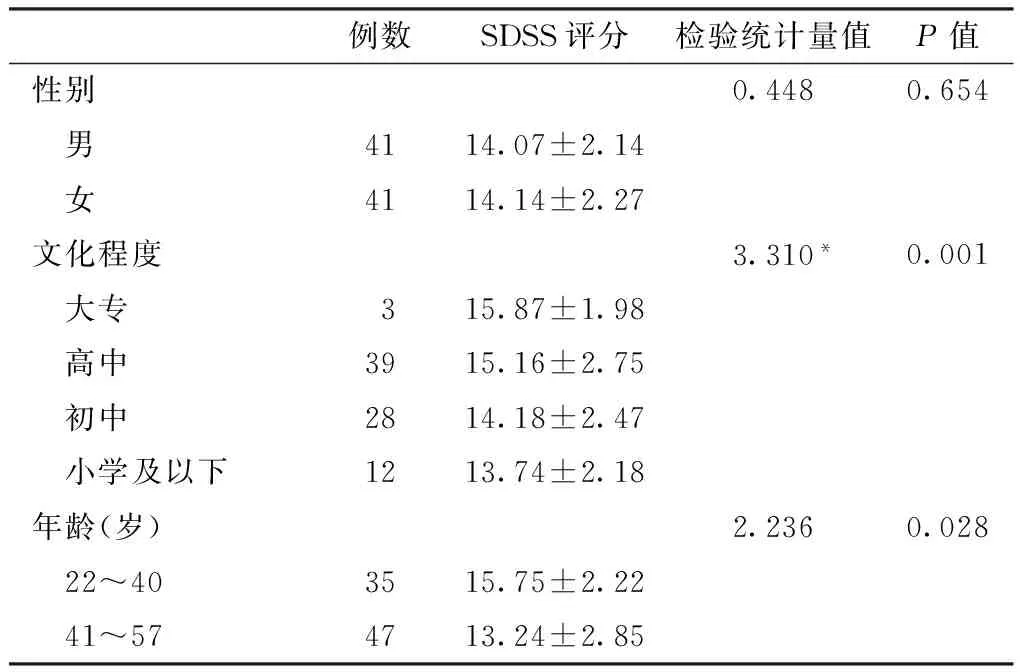

2.4 SDSS评分相关因素单因素分析 将性别、年龄、文化程度等进行SDSS评分相关因素单因素分析,结果显示,不同性别患者SDSS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);不同文化程度和不同年龄患者SDSS评分比较,差异有统计学意义(P<0.05,见表3)。

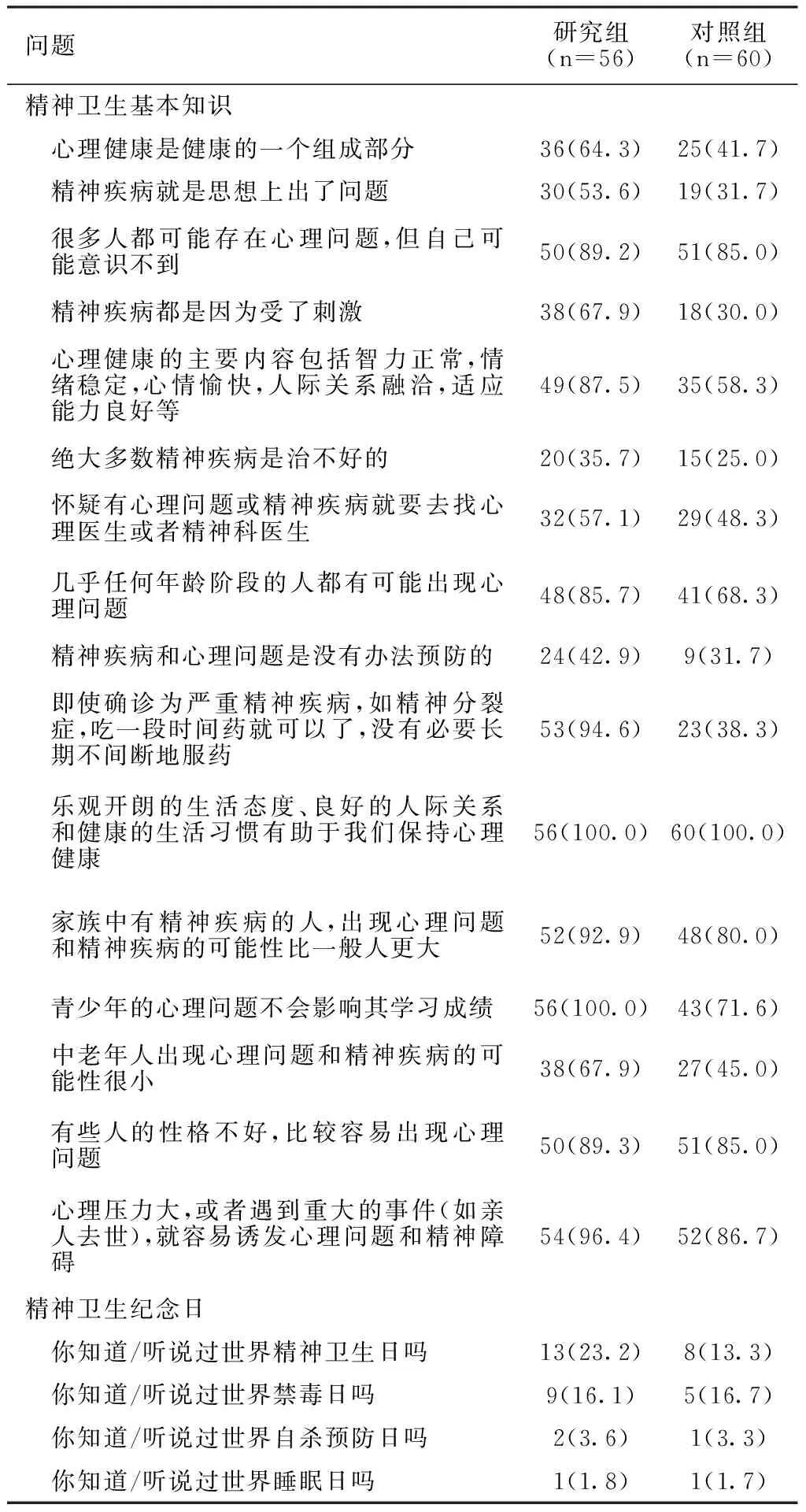

2.5 两组患者家属精神卫生与心理保健知识知晓率比较 对照组患者家属精神卫生基本知识回答正确率为38.3%(23/60),精神卫生纪念日回答正确率为8.3%(5/60);研究组患者家属精神卫生基本知识回答正确率为76.8%(43/56),精神卫生纪念日回答正确率为17.8%(10/56)。研究组患者家属精神卫生基本知识和精神卫生纪念日回答正确率均高于对照组,差异有统计学意义(χ2=4.328、4.124,P<0.05,见表4)。

Table3 Univariate analysis on influencing factors for SDSS score in patients with schizophrenia

例数SDSS评分检验统计量值P值性别0.4480.654 男4114.07±2.14 女4114.14±2.27文化程度3.310*0.001 大专315.87±1.98 高中3915.16±2.75 初中2814.18±2.47 小学及以下1213.74±2.18年龄(岁)2.2360.028 22~403515.75±2.22 41~574713.24±2.85

注:*为F值,余检验统计量值为t值

3 讨论

WHO报告指出,精神卫生服务体系中初级卫生保健者以精神障碍的识别为工作基础[3]。基层卫生人员处理自杀、暴力、药物严重不良反应的能力体现精神卫生服务水平[4]。河南省从事社区卫生服务工作的人员职称、学历层次较低[5],在重性精神疾病的社区管理随访时难以准确把握精神疾病患者的病情变化及进行心理危机干预。而目前的经济刺激精神病院有较高的住院率,进而缺乏相应的措施鼓励基于社区的高质量的门诊精神卫生服务。本研究着手与乡村医生工作关系密切、实用性、操作性强的内容进行培训,提高医生培训意愿、增强培训效果,以促进精神疾病的二级预防,节约医疗资源及提高患者的生活质量[6]。本研究结果显示,经过个案管理模式培训的医生在制定、调整个案管理计划过程中,能及时意识到患者症状变化、药物不良反应对其影响,对阴性症状为主的精神分裂症诊断正确率亦高于对照组,医生对精神疾病的辨识能力提高,掌握更多指导患者正规治疗和康复的知识和技巧,对重性精神疾病患者的管理和服务能力增强,社区个案管理制度是控制和预防精神疾病复发的有效措施,对探索符合我国国情的精神疾病社区-医院一体化防治模式具有重要意义[7]。

表4 两组患者家属精神卫生与心理保健知识知晓率比较〔n(%)〕

Table4 Comparison of the knowing rates of mental health and mental health care knowledge between the two groups of patients′ family members

问题研究组(n=56)对照组(n=60)精神卫生基本知识 心理健康是健康的一个组成部分36(64.3)25(41.7) 精神疾病就是思想上出了问题30(53.6)19(31.7) 很多人都可能存在心理问题,但自己可能意识不到50(89.2)51(85.0) 精神疾病都是因为受了刺激38(67.9)18(30.0) 心理健康的主要内容包括智力正常,情绪稳定,心情愉快,人际关系融洽,适应能力良好等49(87.5)35(58.3) 绝大多数精神疾病是治不好的20(35.7)15(25.0) 怀疑有心理问题或精神疾病就要去找心理医生或者精神科医生32(57.1)29(48.3) 几乎任何年龄阶段的人都有可能出现心理问题48(85.7)41(68.3) 精神疾病和心理问题是没有办法预防的24(42.9)9(31.7) 即使确诊为严重精神疾病,如精神分裂症,吃一段时间药就可以了,没有必要长期不间断地服药53(94.6)23(38.3) 乐观开朗的生活态度、良好的人际关系和健康的生活习惯有助于我们保持心理健康56(100.0)60(100.0) 家族中有精神疾病的人,出现心理问题和精神疾病的可能性比一般人更大52(92.9)48(80.0) 青少年的心理问题不会影响其学习成绩56(100.0)43(71.6) 中老年人出现心理问题和精神疾病的可能性很小38(67.9)27(45.0) 有些人的性格不好,比较容易出现心理问题50(89.3)51(85.0) 心理压力大,或者遇到重大的事件(如亲人去世),就容易诱发心理问题和精神障碍54(96.4)52(86.7)精神卫生纪念日 你知道/听说过世界精神卫生日吗13(23.2)8(13.3) 你知道/听说过世界禁毒日吗9(16.1)5(16.7) 你知道/听说过世界自杀预防日吗2(3.6)1(3.3) 你知道/听说过世界睡眠日吗1(1.8)1(1.7)

以患者为中心的综合和协调服务的个案管理,在精神分裂症康复中具有促进作用[8]。个案管理综合性干预的远期疗效优于单用药物组[9-10]。针对社区慢性精神分裂症患者开展综合性干预,让患者在坚持药物治疗的同时参加个案管理训练,注重个人的优势而非病态,淡化问题,带动患者积极投入到康复过程中,有助于改善精神症状,减少复发率[11-12],增强其社会适应性,提高生活质量与独立生活技能。制定合理的个性化康复计划,对培养其职业工作能力、与人相处技巧和参与家庭生活等方面具有促进作用。

Vezzoli等[13]研究表明,对精神疾病知识掌握的多少与正确对待精神疾病两者之间存在正向关联。社区康复是将患者及其家庭和社区视为整体[7]。患者家属在参与个案管理计划中,了解了更多的精神疾病知识和护理方法,并积累了与其他患者家属交流发病、治疗、恢复等各阶段的护理经验,彼此支持,重建并巩固对患者康复的信心。患者家属及普通人群的精神卫生素养的高低间接地反映人群对精神卫生服务的需要程度[4]。

精神卫生服务本身也是有效的宣传[14],在精神卫生工作中与重性精神疾病患者及其家庭建立平等的合作关系,对提升地区间精神卫生服务水平具有推动作用。本研究患者家属年龄偏大,文化程度偏低,对精神卫生与心理保健知识知晓率有一定影响。下一步笔者将扩大样本量,增加重性精神疾病患者青壮年家属的测评。

1 肖水源.我国精神卫生服务面临的重要挑战[J].中国心理卫生杂志,2009,23(12):844-847.

2 卫生部办公厅关于印发精神卫生工作指标调查评估方案的通知[DB/OL].[2010-10-07].http:www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohjbyfkzj/s5888/201003/46198.htm.

3 World Health Organization.Improving health systems and services for mental health[R].Geneva:WHO,2009.

4 肖水源,刘飞跃.精神卫生服务评估的基本框架[J].中国心理卫生杂志,2010,24(12):887-892.

5 赵志军,刘何根,王莹,等.河南省全科医学培训现状调查[J].中国全科医学,2010,13(25):2784-2786,2789.

6 张柏芳,张柔玲.综合医院精神卫生知识讲座前后精神科会诊情况分析[J].现代医学,2005,33(6):401-402.

7 赵明,朱韶敏,张玲,等.精神分裂症社区监管治疗分析[J].中国康复理论与实践杂志,2009,15(2):183-184.

8 孟建凤,占建华,何国琪,等.全科医疗服务模式在精神分裂症康复中的促进作用[J].实用医学杂志,2010,26(1):147-148.

9 周建芳,薛志强,张少平,等.精神分裂症患者社区干预的效果评价[J].环境与职业医学,2008,25(3):275-277.

10 姚丰菊,吕路线,秦志华,等.个案管理对社区精神分裂症患者的影响[J].实用医学杂志,2011,27(19):3529-3531.

11 马胜民,翁永振,卢苓,等.医院内职业康复对精神症状的影响[J].临床精神医学杂志,2001,11(4):205 -206.

12 郑宏,陈思路,牛昕,等.社区综合服务团队对精神分裂症患者家庭的干预效果分析[J].中国全科医学,2013,16(1):90.

13 Vezzoli R,Archiati L,Buizza C,et al.Attitude towards psychiatric patients:A pilot study in a northern Italian town[J].Eur Psychiatry,2001,16(8):451-458.

14 王久英,唐利荣,张娜,等.重性精神障碍患者对社区精神卫生服务的认知和需求研究[J].中国全科医学,2012,15(12):4089.