单字法定向遗忘中情绪指示符对记忆编码过程的影响*

王瑛瑛 梁九清 郭春彦

(1首都师范大学心理系, 北京市“学习与认知”重点实验室, 北京 100037)

(2首都师范大学学前教育学院, 北京 100037)

1 引言

日常生活中我们更愿意回忆正性情绪的事件,忘却负性情绪事件。然而, 负性情绪事件却很难刻意忘掉, 甚至可导致创伤后应激障碍(post-traumatic stress disorder, PTSD)等疾病的发生。因此, 情绪与记忆的相互作用关系一直是认知神经科学领域的研究热点。既往对这一关系的研究主要集中在情绪性内容的记忆和情绪对记忆的影响方面。情绪性事件较中性事件更容易被记住, 该特征被称之为“情绪性增强效应” (emotional enhancement effect, EEE)(Dolcos, LaBar, & Cabeza, 2004)。同时, 情绪唤醒的作用不仅可以发生在记忆的编码阶段, 也可以发生在保持和巩固阶段, 产生对记忆巩固的促进作用,即“情绪的逆行性记忆增强(retrograde memory enhancement, RME)效应” (Anderson, Wais, &Gabrieli, 2006)。这些增强效应共同强调了情绪对记住信息的增强效应。

然而, 对于人类的记忆系统来说, 忘记无效信息与记住有效信息具有同等重要的作用。因此, 情绪与遗忘的相互作用关系也备受关注。在实验室环境下, 定向遗忘范式是研究记住与遗忘的一种范式。单字法(the item method)是其中的一种方法。在单字法中, 学习阶段每个项目后都会立即随机呈现一个要求记住或遗忘的指示符。被试对项目的编码包括两个阶段:项目呈现阶段与指示符呈现阶段。在项目呈现时, 该项目以最小程度的加工储存在工作记忆中直到指示符呈现。一旦指示符出现, 被试就会遵循指示意义实现“去记住”或“去忘记”的心理操作(Hsieh, Hung, Tzeng, Lee, & Cheng, 2009)。当被试在学习阶段后对所有项目接受一个意外的测验时, 通常会在要求记住项目(to-be-remembered,简称TBR)上的成绩显著优于要求遗忘项目(to-beforgotten, 简称TBF), 产生定向遗忘效应(directed forgetting effect) (Macleod, 1998)。

已有关于情绪事件的定向遗忘研究, 都是在中性指示符下采用情绪性的刺激材料进行的, 即中性指示符下情绪性项目的定向遗忘研究。具体来说,典型的单字法范式中, 国外通常用“remember”或“RRRR”以及“forget”或“FFFF”作为指示记住和忘记的指示符(Hauswald, Schulz, Iordanov, & Kissler,2011; Lee & Lee, 2011; Nowicka, Marchewka,Jednorog, Tacikowski, & Brechmann, 2011), 而国内也时常使用绿色的“√”和红色的“×”作为指示符(贾宏燕, 梁拴荣, 2010; 张海芹, 荆怀福, 王大伟,2007); 在同时呈现指示符与词语的研究中, 一般则用颜色作为指示符(Bailey & Chapman, 2012;Paller, 1990)。无论是哪种指示符, 都是中性的, 保证了仅以指导语的形式影响被试对刺激材料的加工。以正常成人为被试的情绪类刺激定向遗忘实验,无论是在情绪材料先呈现, 随后呈现指示符的典型的单字法定向遗忘范式中(Hauswald et al., 2011;Nowicka et al., 2011), 还是在情绪项目呈现的同时用颜色作为指示符的变式中(Bailey & Chapman,2012), 都得出了比较一致的结果, 即情绪类刺激相比于中性刺激而言不存在或存在较弱的定向遗忘效应。但是Brandt, Nielsen和Holmes (2013)采用单字法进行的研究显示负性词比中性词存在且有更强的定向遗忘效应。还有一些有关情绪状态的研究, Power等人(Power, Dalgleish, Claudio, Tata, &Kentish, 2000)研究发现定向遗忘效应受被试自身情绪状态的影响。Bauml和Kuhbandner (2009)研究发现, 在负性情绪状态条件下出现了定向遗忘效应;在正性情绪状态条件下, 定向遗忘效应减少。有关情绪状态的定向遗忘研究表明个体对情绪信息的有意遗忘既受信息的情绪性影响, 又受个体情绪状态的影响。

尽管在情绪性材料或情绪性状态的定向遗忘中得到了较为一致的结论, 但是情绪与记住、遗忘的关系不仅仅只局限于此。情绪唤醒的作用可以发生在记忆的编码、保持和巩固这3个阶段中的任意阶段。以往研究存在的主要问题是仅仅关注了情绪刺激(词语或图片)在编码时接受指示记住或指示忘记指导语后所产生的效应, 即情绪刺激(图片或词语)直接进行编码时的机制。在中性指示符下, 情绪刺激(图片或词语)是记忆任务, 这属于情绪与记忆相互作用关系中情绪性内容的记忆。然而, 情绪对记忆的影响中, 情绪影响下的定向遗忘效应也是一个值得关注的课题。具体来说, 如果中性项目作为记忆任务, 情绪图片作为指示符时, 是否能产生定向遗忘效应在以往研究中仍是一个空白。在定向遗忘范式下, 如果指示符是情绪性刺激的话, 指示符出现之前的项目则是记忆的任务。在指示符出现之前, 项目进行了初步的编码, 随后出现的情绪指示符会对项目的进一步加工产生怎样的影响呢?这样的探讨能够进一步完善情绪与定向遗忘的相关研究, 扩展情绪对记忆影响的理解, 具有较大的理论和实际意义。

与此相关地探讨项目编码后的情绪对记忆影响的证据来自于证明情绪逆行性记忆增强效应的学习后处理范式(post learning paradigm)。在该范式下, 先呈现情绪中性的刺激(测试事件), 随后呈现与中性刺激无关的情绪唤醒刺激(调节事件), 结果发现后发生的调节事件所诱发的情绪唤醒能够增强个体对发生在调节事件之前的中性测试事件的记忆巩固, 即情绪对中性事件的逆行性记忆增强效应(Anderson et al., 2006)。但是, 在学习后处理范式中, 仅考察了编码后情绪对记忆的影响, 且被试对情绪唤醒刺激这一调节事件的加工是一种伴随性加工。那么, 在定向遗忘范式下, 若指示符具有情绪性的话, 可以同时考察在项目初步编码后情绪在指示记住与指示忘记上对该项目的影响。换言之,情绪指示符应该不仅会起到指示的作用, 情绪也会影响对项目的加工, 同时这种加工是有意识地、去记住或去忘记的心理意向加工。因此, 在本文中,我们选取在唤醒度上无差异的正性和负性情绪图片作为指示符, 并试图创设两种条件:条件一为正性情绪图片作为指示记住符, 负性情绪图片作为指示忘记符; 条件二则与条件一相反, 即负性情绪图片作为指示记住符, 正性情绪图片作为指示忘记符,来考察此种实验操纵下的定向遗忘效应。

实验采用脑电技术实施, 关注于编码阶段指示符出现阶段的脑电效应。有关记忆的大量研究发现,在编码阶段, 随后记住项目诱发的ERPs比随后忘记项目诱发的ERPs有更大的晚正成分(LPC, Late Positive Component), 这两类ERPs的差异称为相继记忆效应(SME, Subsequent Memory Effect), 也被称为Dm效应(Difference due to Memory) (Paller,Kutas, & Mayes, 1987)。Dm效应的分析提供了一个理解不同记忆表征形成的可行方法。不仅如此, 在单字法的指示符阶段, 被试对项目进行了特殊意向(intention)的加工, 即去记住或去忘记。由于这些项目在随后记忆测验中可能被再认为“旧”或“新”, 那么, 通过比较记住或遗忘指导语是否确实遵守记住/遗忘指导语功能, 可以得到关于是否成功实现了记住或遗忘意向过程的信息。具体来说, 比较随后再认的记住(TBR_hit)和遗忘(TBF_hit)项目上的ERPs差异, 能够获得成功实现记住意向的信息;相反地, 比较随后拒绝的记住(TBR_miss)和遗忘项目(TBF_miss)上的ERPs差异, 则可获得成功实现忘记意向的信息。在典型的单字法定向遗忘研究中,这种意向加工比较的证据来自于以下几个方面:Van Hooff和Ford (2011)对中性单字名词的定向遗忘ERPs研究发现, 400~600 ms的额区位置, 有意遗忘项目(TBF_miss)比无意遗忘项目(TBR_miss)诱发一个更大的正波; 600~800 ms的中线电极位置,有意记住项目(TBR_hit)诱发出一个比无意记住项目(TBF_hit)更大的晚期负波。这一结果表明成功实现遗忘意向主要依赖于和记忆控制相关的过程(400~600 ms), 而成功实现记住意向主要依赖于记忆形成的过程(600~800 ms)。Wylie, Foxe和Taylor (2008)对中性词语的fMRI研究发现, 有意忘记比无意忘记在海马旁回/海马及额上回有更大的激活; 有意记住比无意记住在额上回和中央后回有更大的激活。Nowicka等人(2011)的fMRI研究发现, 中性和负性情绪图片上均出现了定向遗忘效应。学习阶段对负性情绪图片的遗忘意向和成功遗忘是和右半球从前到后广泛激活的脑区相关, 而对中性情绪图片的遗忘意向及成功遗忘是和右侧舌回的一个神经元集群的激活相关。这些研究结果都表明, 大脑能够成功地对情绪信息和记忆内容进行抑制和控制加工, 这种主动有意识的加工主要体现在额叶皮层和大脑前部。在遗忘指示符呈现后, 海马回激活减弱, 额叶皮层激活增强, 这些区域的激活差异有效地控制着记忆和情绪的编码和遗忘进程。这些结果驳斥了定向遗忘反映的仅仅是指示记住项目比指示忘记项目更加精细的编码的可能性, 表明一旦遗忘线索出现, 存在一个直接对指示忘记项目的积极的抑制机制。但是这一进程的时间过程还没有一个明确的结论, 还有待进一步的研究。

基于已有研究我们预测:(1)由于两种情绪图片在实验中会起到指示符的作用, 所以两种情绪作指示符时依然会产生定向遗忘效应; (2)情绪的逆行性记忆增强效应(retrograde memory enhancement, 简称RME)的一系列研究结果表明, 正性情绪和负性情绪在记忆巩固阶段对词语的巩固效应没有差异,所以我们预测正性情绪和负性情绪在指示记住的效果上没有差异(Anderson et al., 2006; Liu, Graham,& Zorawski, 2008; Nielson, Yee, & Erickson, 2005);(3)由于主观意愿上人们更愿意接受正性情绪的事件(Dolcos & Cabeza, 2002; LaBar & Cabeza, 2006;Matlin & Strang, 1978), 而客观条件下对于负性事件具有加工偏向(Carretié, Mercado, Tapia, &Hinojosa, 2001; Foti, Hajcak, & Dien, 2009; Ito,Larsen, Smith, & Cacioppo, 1998; Smith, Cacioppo,Larsen, & Chartrand, 2003), 所以两种情绪在指示忘记条件下可能存在多种结果, 希望借由ERPs指标加以探究与解释。

2 方法

2.1 被试

被试为自愿参加实验的20名在校女大学生,平均年龄为22.2岁, 所有被试均为右利手, 没有生理和精神上的疾病, 视力或矫正视力正常。实验结束后付给被试一定的报酬。

2.2 实验材料

从《现代汉语常用词词频词典》中筛选出中性低频名词540个, 其中学习阶段词语272个, 测验阶段词语268个。学习阶段分为两种条件, 每个条件包括3个组, 每组44个词(指示记住词和指示忘记词各22个), 两个条件前均有一个练习组, 练习组中4个词(指示记住词和指示忘记词各2个)。测验阶段6组, 每个组88个词(旧词44个, 新词44个)。测验阶段开始前也有一个练习组, 练习组中8个词(学习阶段第一个练习组中的旧词4个, 新词4个)。每类词在实验中以连续不超过3次的伪随机方式呈现。平均词频为2.77次/万, 同时控制了平均笔画和读音特性, 排除了笔画过多过少和读音相同的词。

从国际情绪图片系统(IAPS2000)中选出正性和负性情绪图片各68张, 练习组中图片4张(正性和负性情绪各2张), 条件组中每个组图片44张(正性和负性图片各22张)。条件一和条件二中的图片完全相同。正性情绪图片和负性情绪图片的平均效价分数分别是7.20(0.48), 2.81(0.61); 两者的平均唤醒分数分别是5.29(0.57), 5.43(0.49)。在效价和唤醒两个维度上分别进行单因素重复测量方差分析,效价的主效应显著,F

(1, 135) = 2154,p

< 0.01; 唤醒的主效应不显著,F

(1, 135) = 2.475,p

> 0.05。同时为了保证每个试次中的词语与图片间不存在语义相关, 实验前随机抽取了不参加实验的30名首都师范大学心理学二年级本科生对词语和图片的语义相关性进行5点量表式评分, 最终每个试次中词语与图片间的语义联想平均值在1.5以下。2.3 实验程序

实验分为3个阶段:观看情绪图片阶段, 学习阶段和测验阶段。观看情绪图片阶段包括两组, 正性和负性情绪图片各一组。告知被试在该阶段屏幕上会呈现两组图片, 这些图片在接下来的实验中会用到, 所以需要对图片的情绪性熟悉一下, 被试需要在每张图片呈现时对图片的情绪性熟悉后快速按键继续下一张图片(正性情绪图片组时按鼠标一个键, 负性情绪图片组时按鼠标另一个键)。图片间的间隔为1250 ± 250 ms的随机。屏幕背景为黑色,图片呈现在屏幕中央视角为8.41°×7.21°大小的灰色背景上, 图片视角为7.32°×6.18°, 图片一直呈现直到被试按键消失。观看两组图片的顺序和按键在被试间进行平衡。

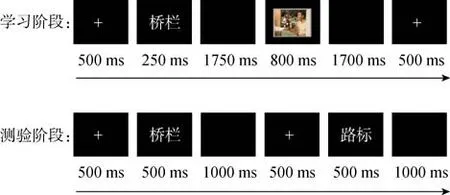

学习阶段包含两种条件:条件一为正性情绪图片作为指示记住符, 负性情绪图片作为指示忘记符;条件二中情绪图片的指示意义与条件一相反。条件一和它前面练习组的指导语为:词后出现正性情绪的图片努力记住该词, 词后出现负性情绪的图片努力忘记该词。条件二与之练习组的指导语为:词后出现负性情绪的图片努力记住该词, 词后出现正性情绪的图片努力忘记该词。学习阶段练习组和条件各组的程序是, 屏幕上首先呈现指导语, 随后在屏幕中央呈现一个500 ms的“+”字(既为注视符又为刺激间的时间间隔), 接着词语呈现250 ms, 黑屏1750 ms后, 呈现情绪图片800 ms, 接着是另一个黑屏1700 ms。屏幕背景为黑色, 词语为白色, 视角为1.83°×0.86°。情绪图片大小与观看情绪图片阶段的呈现大小一致。每个组中每11个词之后都有一个红色, 视角为7.67°×0.86°呈现的“请眨眼休息一会儿”3000 ms, 这个阶段用于缓解被试长时间注视屏幕时产生的眼睛酸痛感。每组结束后都有一个30s的分心任务(从随机生成的3位数进行倒减3计算)。条件一和条件二以及它们对应的练习组在被试间进行平衡。学习阶段结束后进入测验阶段。

测验阶段包括第一个练习组对应的测验组, 以及6个测验组。组的顺序与学习阶段每个组的顺序保持一致。每次词语呈现前是500 ms的“+”字, 接着词语呈现500 ms, 随后是1000 ms的黑屏。告知被试通过鼠标按键判断呈现的词是旧词还是新词,要求被试在词语呈现时以及之后的黑屏阶段既好又快地做出反应。左右手在被试间平衡(流程图如图1所示)。

本实验采用学习—再认范式, 共12组, 其中学习和测验组各6组。6组学习全部结束后再进行对应的6组测验。实验中, 被试坐在隔音电磁屏蔽房间沙发上, 距离屏幕1 m。实验中要求被试注视屏幕中央, 放松并尽量控制眨眼。整个实验程序使用Presentation 15.0软件编制, 使用DELL Dimension 8200呈现刺激, 显示器是15寸CRT, 分辨率为800×600, 刷新频率为75 Hz。

图1 实验中刺激呈现流程图

2.4 ERPs记录及数据处理

实验采用Neuroscan公司生产的ESI-64导脑电记录系统, 电极位置在国际10-20系统基础上扩展而成, 用Ag/AgCl电极帽记录相应的EEG。参考电极位于乳突处, 在记录时选择左侧乳突电极作参考,离线分析时以左、右侧乳突的平均电位为参考。接地点在FPz和Fz连线中点。连续记录时脑电信号采集增益(gain)为500, A/D采样率为500 Hz, 电极与头皮接触电阻小于5 kΩ。实验中截取学习阶段图片呈现时-100~800 ms的脑电, 以-100~0 ms的平均波幅对基线进行校正。以回归法去除眼电伪迹, 叠加前剔除波幅在-75~75 μV区间外的试次, 滤波带通是0.05~40 Hz。

根据指导语以及项目在随后测验中正确再认与否将学习阶段线索呈现时的ERPs数据进行分类叠加, 得到以下8种条件:正性情绪指示记住/记住(即正性情绪图片作为记住指示符, 且所指示的该项目在随后测验阶段再认为“旧”; Positive pictures as“remember” cues, and were subsequently remembered.以下简写作:PRR), 正性情绪指示记住/忘记(PRF),正性情绪指示忘记/记住(PFR), 正性情绪指示忘记/忘记(PFF), 负性情绪指示记住/记住(NRR), 负性情绪指示记住/忘记(NRF), 负性情绪指示忘记/记住(NFR), 负性情绪指示忘记/忘记(NFF)。此外, 通过对每个被试8种条件下RR-RF及FR-FF的操作,我们获得了关于Dm效应的4种差异波:排除了正性情绪和其指示记住作用后的Dm效应(简写作:NON-PR Dm effect), 排除了正性情绪和其指示忘记作用后的Dm效应(NON-PF Dm effect), 排除了负性情绪和其指示记住作用后的Dm效应(简写作:NON-NR Dm effect), 以及排除了负性情绪和其指示忘记作用后的Dm效应(NON-NF Dm effect)。通过Dm效应上的分析来考察线索阶段排除了情绪及其指示作用后的记忆过程。

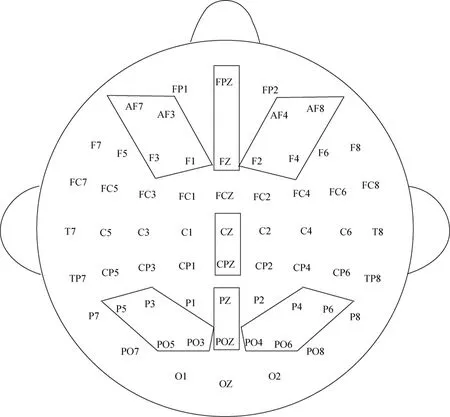

在原始波形的分析上, 由于在实验中采用两种情绪图片作为指示符, 为了探测图片的物理属性是否会对随后脑电ERPs数据结果产生影响, 我们首先选取O1、O2电极位置上的P1N1P2成分和FZ电极位置上的N1P2成分进行分析(Key, Dove, &Maguire, 2005)。对每个被试各个条件(共8种)的成分进行峰值探测, 以峰值时间点的前后各10 ms时段内的平均电压值作为峰电压值。成分后随后时段的分析, 参照前人研究及观察结果(Hauswald et al.,2011; Joslyn & Oakes, 2005; Van Hooff & Ford,2011), 确定分析时段为200~350 ms和350~600 ms。分析时, 选取20个电极(Fpz/Fz/Cz/Cpz/Pz/POz/AF3/AF4/AF7/AF8/F1/F2/F3/F4/P3/P4/P5/P6/PO3/PO4/PO5/PO6), 将这些电极划分为7个位置:中线额区(MF: Fpz/FZ), 中线中央区(MC: CZ/Cpz), 中线顶区(MP: PZ/POz), 左侧前额区(LF: AF7/AF3/F3/F1), 右侧前额区(RF: AF4/AF8/F2/F4), 左侧顶区(LP: P5/P3/PO5/PO3), 右侧顶区(RP: P4/P6/PO4/PO6), 在各时段将各个位置上对应电极的平均电压值作为该位置的电压值。同时, 在脑电数据额区电极的选取中, 由于包含了靠近眼电的电极(如,AF3/AF4/AF7/AF8), 所以, 在分析时将8种条件下垂直眼电的电压值进行分类平均, 以此来考察可能存在的ERPs效应是否会受到VEOG的影响。根据本实验目的分条件和时段进行计划性比较。方差分析采用 SPSS 16.0软件包进行, 并运用Greenhouse-Geisser矫正法, 自由度均为未矫正值。(电极选取如图2所示)。

图2 脑电数据分析时选取的22个电极及平均后的7个位置

3 结果

3.1 行为数据

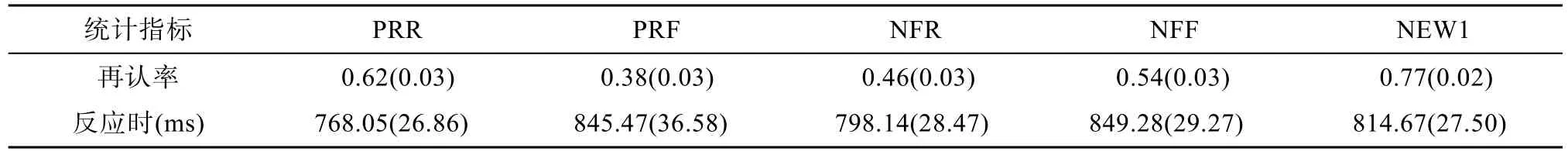

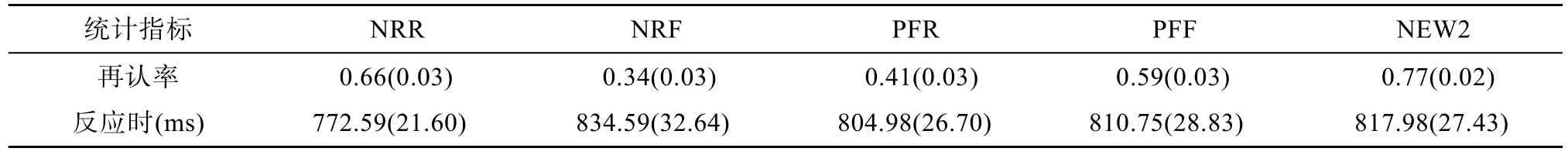

实验中两个条件下各条件再认率(正确率和错误率)及反应时见表1、表2。

首先, 对两个条件中正确拒绝的新词(NEW1和NEW2)的正确率和反应时分别进行单因素重复测量方差分析, 结果表明, 正确率和反应时的主效应均不显著(p

s > 0.05)。说明在两种条件下, 被试区分新旧的标准是一致的, 可以直接以再认率(正确率和错误率)和反应时为指标进行分析。3.1.1 再认率(正确率和错误率)

对再认正确率(RR & FR), 进行2(情绪:正性/负性) × 2(随后记住类型:作为指示记住符条件下/作为指示忘记符条件下)的两因素重复测量方差分析, 结果显示, 情绪的主效应显著,F

(1, 19) = 7.03,p

< 0.05; 随后记住类型的主效应显著,F

(1, 19) =75.80,p

< 0.01; 而情绪与随后记住类型的交互作用不显著(p

> 0.05)。事后比较的结果显示, 负性情绪随后记住的量显著地多于正性情绪条件下; 正性情绪和负性情绪作为指示符时, RR上的再认正确率显著地高于FR, 表明均出现了定向遗忘效应。为了进一步考察在4种指示结果(RR/RF/FR/FF)的再认率上是否存在情绪效应, 分别进行单因素重复测量方差分析, 结果显示, RR和RF的主效应均不显著(都为F

(1, 19) = 1.81,p

> 0.05), 说明两种情绪在指示记住上没有差异; FR和FF的主效应均显著(都为F

(1, 19) = 5.41,p

< 0.05)。事后比较的结果显示, NFR显著地大于PFR, 即NFF显著地小于PFF。说明两种情绪在指示忘记上存在差异, 具体表现为负性情绪在指示忘记时的再认错误率更高。3.1.2 反应时

由于两个条件中对新词的反应时没有差异, 所以将条件一和条件二中的NEW1和NEW1合并为New。对正性情绪作为指示符时的反应时以条件(PRR, PRF, PFR, PFF, New)进行单因素重复测量方差分析, 发现条件的主效应显著,F

(4, 76) = 3.61,p

< 0.05。事后比较发现, 仅存在PRR与PRF间的显著差异(p

< 0.05), 表明PRR的反应时显著地短于PRF。对负性情绪作为指示符时的反应时以条件(NRR, NRF, NFR, NFF, New)进行单因素重复测量方差分析, 发现条件的主效应显著,F

(4, 76) = 5.07,p

< 0.01。进一步事后比较发现, NRR与NRF、NRR与NFR、以及NRF与NFR间的差异均不显著(p

s >0.05), NRR、NRF与NFR的反应时和New的反应时没有差异(p

s > 0.05), 而NFF的反应时要显著地长于NRR, NFR和New (p

s < 0.05)。为了比较反应时上的情绪效应, 分别对指示记住/记住条件(PRR vs. NRR), 指示记住/忘记条件(PRF vs. NRF), 指示忘记/记住条件(PFR vs. NFR)和指示忘记/忘记条件(PFF vs. NFF)上的反应时进行单因素重复测量方差分析, 结果如下:F

(1, 19) =0.06,p

> 0.05;F

(1, 19) = 0.16,p

> 0.05;F

(1, 19) =0.09,p

> 0.05;F

(1, 19) = 3.33,p

> 0.05; 说明在反应时上, 各条件不存在情绪效应。3.2 ERPs数据

为了保证所有8个条件上有足够的试次数来进行有效的ERPs数据分析, 并参照前人的试次要求(Rugg et al., 1998; Van Hooff & Ford, 2011), 脑电数据最终保留了14名被试, 其他6名被试的数据因叠加次数不足被删除。

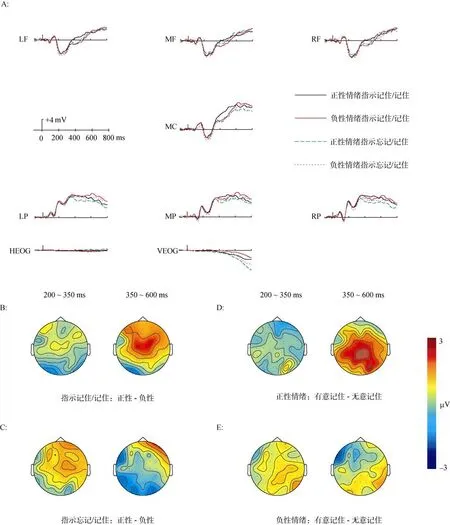

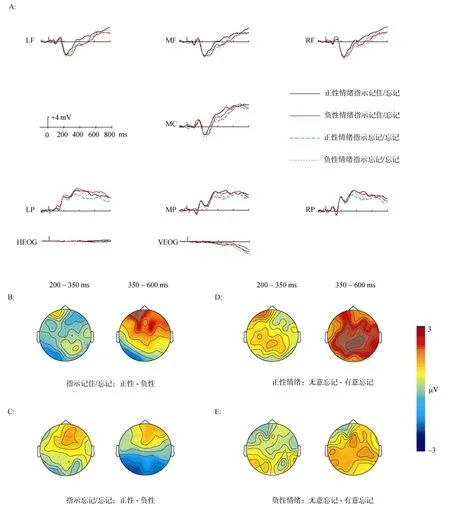

波形图基本特征:这8种条件的波形图分别呈现在图3和图4中。如图所示, 两种情绪作指示记住和指示忘记线索时, 无论是随后记住还是随后忘记的ERPs, 在250 ms左右产生一个负波, 接着是从大约400 ms开始直到记录结束的振幅较大且持续时间较长的正波, 主要分布在中线中央区和顶区位置, 在600 ms以后, 随后记住4种条件的额区和左侧顶区以及随后忘记的4种条件的各个位置的条件间的波形趋于重合。根据本实验目的, 从情绪效应和意向效应两方面对ERPs进行分析, 另外也进行了Dm效应、情绪图片的物理属性以及垂直眼电同脑电ERPs的关系的分析。

表1 条件一中各条件再认率(正确率和错误率)和反应时(标准误)

表2 条件二中各条件再认率(正确率和错误率)和反应时(标准误)

图3 A图为两种情绪作为指示符时随后记住项目在线索阶段的ERPs波形图; B、C、D、E依次为:指示记住/记住情绪效应差异波地形图, 指示忘记/记住情绪效应差异波地形图, 正性情绪记住意向差异波地形图, 负性情绪记住意向差异波地形图。注释:所示电压值比例尺是HEOG和VEOG电压值比例的1/10。彩图见电子版。

3.2.1 情绪效应

图4 A图为两种情绪作为指示符时随后忘记项目在线索阶段的ERPs波形图; B、C、D、E依次为:指示记住/忘记情绪效应差异波地形图, 指示忘记/忘记情绪效应差异波地形图, 正性情绪忘记意向差异波地形图, 负性情绪忘记意向差异波地形图。注释:所示电压值比例尺是HEOG和VEOG电压值比例的1/10。彩图见电子版。

对于指示记住/记住条件(正性与负性情绪图片均为指示记住符, 且所指示项目在随后的测验阶段被再认为“旧”, PRR vs. NRR), 分别在200~350 ms和350~600 ms时段, 进行2(情绪:正性/负性) ×7(位置:MF/MC/MP/LF/RF/LP/RP)两因素重复测量方差分析。统计结果表明, 在200~350 ms上, 情绪的主效应以及情绪与位置的交互作用均不显著(p

s> 0.05)。而在350~600 ms时段, 情绪的主效应显著,F

(1, 13) = 6.43,p

< 0.05; 情绪和位置的交互作用显著,F

(6, 78) = 4.15,p

< 0.05。简单效应分析表明, 在中线额区(MF)、中线中央区(MC)、左侧前额区(LF)和右侧前额区(RF), 正性情绪的ERPs波形比负性情绪的ERPs波形更正(p

s < 0.05) (见图3)。对于指示记住/忘记条件(正性与负性情绪图片均为指示记住符, 且所指示项目在随后的测验阶段被再认为“新”, PRF vs. NRF), 分别在200~350 ms和350~600 ms时段, 进行2(情绪:正性/负性)×7(位置:MF/MC/MP/LF/RF/LP/RP)两因素重复测量方差分析。结果发现, 在200~350 ms, 仅存在情绪的主效应显著,F

(1, 13) = 11.38,p

< 0.01, 表明负性情绪的ERPs波形比正性情绪的ERPs波形更负。在350~600 ms时段, 情绪的主效应显著,F

(1, 13) =6.12,p

< 0.05; 情绪和位置的交互作用显著,F

(6,78) = 5.02,p

< 0.05。进一步分析发现, 在中线额区(MF)、左侧前额区(LF)和右侧前额区(RF), 正性情绪的ERPs波形比负性情绪的ERPs波形更正(p

s <0.01) (见图4)。对于指示忘记/记住条件(正性与负性情绪图片均为指示忘记符, 且所指示项目在随后的测验阶段被再认为“旧”, PFR vs. NFR), 200~350 ms和350~600 ms时段的2(情绪:正性/负性×7(位置:MF/MC/MP/LF/RF/LP/RP)两因素重复测量方差分析, 在两个时段内均未发现情绪的主效应或者情绪与位置的交互作用(p

s > 0.05) (见图3)。对于指示忘记/忘记条件(正性与负性情绪图片均为指示忘记符, 且所指示项目在随后的测验阶段被再认为“新”, PFF vs. NFF), 分别在200~350 ms和350~600 ms时段, 进行2(情绪:正性/负性)×7(位置:MF/MC/MP/LF/RF/LP/RP)两因素重复测量方差分析。结果表明, 在200~350 ms上, 情绪的主效应以及情绪与位置的交互作用均不显著(p

s > 0.05)。而在350~600 ms时段, 情绪和位置的交互作用显著,F

(6, 78) = 6.38,p

< 0.01。简单效应分析表明, 在左侧顶区(LP), 负性情绪的ERPs波形比正性情绪的ERPs波形更正(p

< 0.01) (见图4)。3.2.2 记忆意向:记住意向(RR vs. FR)与忘记意向(RF vs. FF)

记住意向条件下, 对正性情绪, 分别在200~350 ms和350~600 ms时段, 进行2(意向:有意记住/无意记住) × 7(位置:MF/MC/MP/LF/RF/LP/RP)两因素重复测量方差分析。结果发现, 仅在350~600 ms时段内存在显著的意向主效应,F

(1, 13) =5.41,p

< 0.05; 显示出正性情绪有意记住(PRR)比无意记住(PFR)更正的ERPs波形。负性情绪下, 在两个时段内同样进行2(意向:有意记住/无意记住)× 7(位置:MF/MC/MP/LF/RF/LP/RP)两因素重复测量方差分析。结果显示, 在两个时段内, 都没有发现意向的主效应或者意向和位置的交互作用 (p

s >0.05)。忘记意向条件下, 对正性情绪, 分别在200~350 ms和350~600 ms时段, 进行2(意向:有意忘记/无意忘记) × 7(位置:MF/MC/MP/LF/RF/LP/RP)两因素重复测量方差分析。结果显示, 在200~350 ms和350~600 ms两个时段内, 都只存在显著的意向主效应, 分别是F

(1, 13) = 8.73,p

< 0.05;F

(1, 13)= 17.51,p

< 0.01。表明在两个时段正性情绪无意忘记(PRF)的ERPs波形比有意忘记(PFF)的ERPs波形更正。负性情绪下, 在两个时段内同样进行2(意向:有意忘记/无意忘记) × 7(位置:MF/MC/MP/LF/RF/LP/RP)两因素重复测量方差分析。结果发现, 在两个时段内, 均不存在意向的主效应或者意向与位置的交互作用(p

s > 0.05), 说明负性情绪有意忘记(NFF)与无意忘记(NRF)间不存在差异。3.2.3 其他影响因素分析

Dm效应 分别在200~350 ms及350~600 ms时段内, 以Dm效应的ERPs平均振幅进行2(排除的情绪类型:正性/负性) × 2(排除的指示作用:指示记住/指示忘记) × 7(位置:MF/MC/MP/LF/RF/LP/RP)的两因素重复测量方差分析。结果显示, 在两个时段内, 均不存在显著的主效应或交互作用(p

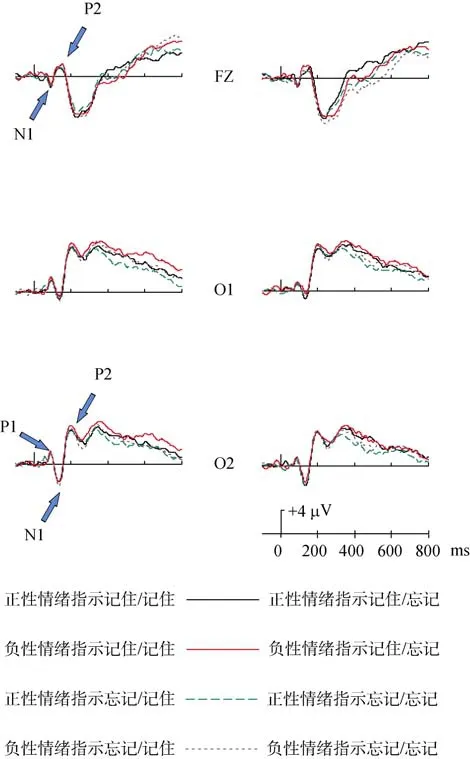

s > 0.05), 说明排除了情绪和其指示作用后的记忆过程是一致的。情绪图片的物理属性

在每种成分的各电极位置上, 分别进行2(情绪:正性情绪/负性情绪) ×2(指示符类型:指示记住符/指示忘记符) × 2(随后记忆结果:随后记住/随后忘记)的三因素重复测量方差分析。结果显示, 对于各电极位置上的各成分来说, 均不存在显著的主效应或交互作用(p

s >0.05)。说明, 两种情绪图片在早期的ERPs成分上不存在差异, 也就是说两类图片的物理属性间不存在差异, 因而排除了物理属性影响随后ERPs结果的可能(见图5)。垂直眼电(VEOG)与脑电ERPs的关系

分别在200~350 ms及350~600 ms时段, 在4种指示结果上(RR/RF/FR/FF)以VEOG平均振幅为因变量,分别进行单因素重复测量方差分析。结果显示, 两个时段内, 在4种指示结果上的情绪效应均不显著(p

s > 0.05)。同时, 分别在200~350 ms及350~600 ms时段, 将VEOG与额区3个位置:左侧前额区(LF)、中线额区(MF)、右侧前额区(RF)上的脑电在各个条件(共8个)上进行相关分析。结果显示, 在两个时段内的所有条件上, 额区3个位置上的脑电ERPs平均振幅与VEOG振幅间的相关均不显著(p

s> 0.05), 说明VEOG同脑电ERPs间并不存在共变。在垂直眼电上的情绪效应分析与垂直眼电同脑电ERPs的相关分析共同表明, 脑电ERPs上存在的效应并不会受到垂直眼电的影响。

图5 FZ、O1、O2电极位置上P1N1P2成分的ERPs波形图。彩图见电子版。

4 讨论

4.1 行为结果

本实验通过采用正性情绪图片和负性情绪图片分别各自作为指示记住符和指示忘记符, 来探讨两种情绪指示符下对中性名词是否会产生定向遗忘效应, 以及在指示记住和指示忘记上的情绪效应和不同情绪指示下的编码意向问题。与我们的预期一样, 测验阶段的行为结果表明, 两种情绪指示符下都出现了定向遗忘效应, 这和以往一些采用情绪图片或词语作为材料的研究结果相类似(Bailey &Chapman, 2012; Nowicka et al., 2011; Yang et al.,2012)。尽管如此, 但两种情绪在不同指示上的作用并不完全相同。具体来说, 正性和负性情绪图片均作为指示记住符时的项目再认正确率没有差异, 虽然在本实验中并没有中性图片作为指示符的条件,但这一结果是和一系列有关情绪的逆行性记忆增强效应的实验结果相一致的(Anderson et al., 2006;Liu et al., 2008; Nielson et al., 2005), 即正性和负性情绪在促进记忆巩固上的作用并无差异。但是, 负性情绪图片作为指示忘记符时的项目再认准确率显著高于正性情绪条件下。基于再认率的行为结果,至少可以说明两点:首先, 在情绪指示符条件下,被试依然可以按照指导语要求进行有效地记住和忘记加工过程—— 存在定向遗忘效应; 其次, 情绪图片作为指示忘记符时在项目再认正确率上出现了情绪效应, 说明与正性图片相比, 负性图片在指示忘记上更困难, 这一结果可能是由于负性图片对所指示项目的记忆痕迹的恢复在一定程度上超越了有意识努力地忘记, 使得忘记项目在测验阶段的语义通达较正性图片条件下更强。然而, 指示忘记条件下负性情绪对记忆促进作用的这一过程可能同时发生在编码和测验阶段, 也可能仅发生在编码或测验的某一阶段, 这有赖于编码和测验阶段的脑电数据进行揭示。

4.2 脑电结果

从ERPs数据来看, Dm效应的分析表明, 排除了情绪和其指示作用后的记忆过程是一致的, 可以推论在原始ERPs上的效应反映了情绪图片作为指示符时对记忆产生了影响。早期P1N1P2成分的分析说明, 两类图片的物理属性间不存在差异, 因此排除了物理属性影响随后ERPs结果的可能; 同时, 垂直眼电在4种指示结果上并不存在情绪效应上的差异且与额区位置上的脑电ERPs不存在共变,说明脑电ERPs上的效应不受垂直眼电的影响。这些结果共同表明了随后的两个时段内出现的ERPs差异来自于两种情绪图片作为指示符时发挥了不同程度的指示效力。

对随后时段的ERPs分析显示, 编码阶段的情绪效应主要出现在指示线索呈现后350~600 ms。两种情绪作为指示记住符时, 无论是随后记住条件还是随后忘记条件, 差异都分布在额区和中央区。当两种情绪作为指示忘记符时, 在随后记住和随后忘记上的结果出现了分离, 即随后记住上的ERPs并不存在差异, 而随后忘记的ERPs差异来自于左侧顶区。在记忆意向上, 正性情绪作为指示符时在记住意向、忘记意向上均存在差异; 相反, 负性情绪作为指示符时却并未在记忆意向上出现差异。

4.2.1 指示记住情绪效应

两种情绪图片作为指示记住符时, 出现了与随后记住或随后忘记无关的情绪效应, 即在350~600 ms的额区、中央区, 正性情绪的波形比负性情绪的波形更正, 已有文献中也将这种情绪效应称为额-中央区效应—— 效价效应的一种(Delplanque,Lavoie, Hot, Silvert, & Sequeira, 2004; Delplanque,Silvert, Hot, Rigoulot, & Sequeira, 2006)。由于在行为结果上, 无论是指示记住/记住条件的再认正确率还是指示记住/忘记条件的再认错误率, 以及各自的反应时, 均不存在情绪效应。因此, ERPs上的这种差异并不是两种情绪作为指示符时在指示作用上的差异, 更可能是对情绪图片加工本身的差异。也就说, 两种情绪图片作为指示记住符时在指示效力上是一致的。这和其他使用情绪图片或词语来研究情绪记忆编码阶段ERPs差异的结果相吻合:与效价相关的ERPs差异在前部电极倾向于比后部电极更大, 因而前额区参与情绪效价的评估(Cano, Class, & Polich, 2009; Delplanque et al., 2006;Dolcos & Cabeza, 2002; Heller, 1993)。由于正性图片和负性图片在唤醒程度上是一致的, 所以来自于编码的这种差异反映了皮层水平情绪加工中关于效价的一种真实差异(Cuthbert, Schupp, Bradley,Birbaumer, & Lang, 2000), 这一过程可能反映了对正性图片的偏好。这种解释在某种程度上具有经济学意义, 因为通常与负性刺激相比人们更倾向于显示对正性刺激的偏好(Dolcos & Cabeza, 2002;LaBar & Cabeza, 2006; Matlin & Strang, 1978)。同时这一结果也部分地支持了由Heller (1993), Heller &Nitschke (1998)提出的神经心理学模型:他们认为情绪信息的加工存在两条不同的神经系统, 一条神经系统位于顶叶参与情绪唤醒加工; 而另一条位于额叶参与情绪效价的调节。此外, Diedrich,Naumann, Maier和 Becker (1997)提出, 400~600 ms后的情绪效应可能反映了基于情绪内容分配的注意量而对刺激的情绪性进行的加工, 因为这种差异反映了额区与注意相关的活动, 此观点在此也是解释得通的。另外, 200~350 ms时段, 负性情绪指示记住/忘记的ERPs比正性情绪指示记住/忘记的ERPs更负, 可能由于正性情绪无意忘记的开始时间较负性情绪条件下要早一些。

4.2.2 指示忘记情绪效应

在指示忘记/记住条件下, 两个时段内均未出现预想的情绪效应。这可能是由于两种情绪在编码阶段对项目有意忘记的抑制能力处于相同的程度。然而, 鉴于在行为结果上负性情绪指示忘记/记住的项目再认正确率显著高于正性情绪条件下, 因此,在排除了编码阶段情绪指示忘记上存在差异的前提下, 我们有理由推测尽管在测验阶段对指示忘记项目依然可能存在抑制, 但对负性情绪指示忘记项目的记忆痕迹的恢复或语义通达水平应当较正性情绪条件下更大。

350~600 ms时段在指示忘记/忘记条件下, 负性情绪在左侧顶区诱发的ERPs波形较正性情绪下更正, 我们认为这体现了负性情绪指示忘记时的项目比正性情绪条件下受到了更弱的抑制, 行为结果上表现为负性情绪指示忘记/记住项目的再认正确率显著高于正性情绪条件下, 而负性情绪指示忘记/忘记项目的再认错误率则显著低于正性情绪条件下。同Nowicka等人(2011)有关情绪图片定向遗忘的fMRI研究一致, 我们认为在顶区的这一抑制结果可能存在两方面的原因:首先, 抑制通常被认为是通过前额皮层对次级皮层和后部皮层区域施加影响来完成执行控制的一种机制(Aron, Robbins, &Poldrack, 2004)。因此, 后部区域激活的一种可能的解释是这种自上而下的控制(Bar et al., 2006)。在定向遗忘范式中, 忘记线索可能在前额区发起了抑制过程, 这个过程可能对与视觉加工相关的大脑后部区域以一种自上而下的方式施加了影响。因此, 在接受抑制时, 正性图片所指示的项目受到了更强的抑制, 而负性图片指示项目的抑制较弱一些, 以使负性图片所指示项目的编码相对较强。其次, 忘记线索的呈现会诱发TBF项目一种合理的形象化/表象化过程。在实验中的忘记试次, 忘记指导语可能不仅诱发了积极阻止/打断编码的过程, 同时也诱发了对指示忘记项目形象化/表象化的过程—— 当被试接受忘记指导语时, 为了确保该刺激是应当忘记的, 被试可能回想或视觉化在那个忘记试次中的这个项目。那么, 负性图片基于本身的特性, 在回想词语时, 形象化或表象化这个词语的程度更强一些。从另一角度而言, 相比于正性情绪, 相对地增强了对负性情绪图片作为指示忘记条件时对项目的编码。总之, 无论是哪一种解释, 都共同指向了负性情绪指示忘记时的效力更弱。值得注意的是,即使在负性情绪指示记忆的情况下, 灵活的记忆控制仍是有效的, 但是它仍然要比正性情绪指示记忆的情况下需要更大的意识努力。这就可以解释行为结果上负性情绪指示忘记/忘记项目的反应时要显著地长于新词, 而正性情绪指示忘记/忘记项目与新词在反应时上的差异不显著。

4.2.3 情绪与成功实现编码意向

在图片线索呈现的这个阶段, 被试一方面要对情绪图片本身及其指示意义进行加工, 另一方面根据图片的指示意义对线索前的项目进行加工。因此,编码阶段情绪指示在记住/忘记意向上不一致的ERPs结果说明, 图片意向加工(有意 vs. 无意)与项目加工(随后记住 vs. 随后忘记)的两个过程在正性图片指示与负性图片指示时出现了分离。

具体来说, 当正性图片作为指示符时, 正性情绪诱发了一个更广泛的注意激活和认知灵活性(Fredrickson & Branigan, 2005; Rowe, Hirsh, &Anderson, 2007)。正性情绪作为指示符时, 有意记住和无意记住在350~600 ms时段内存在差异, 有意忘记和无意忘记在两个时段内均存在差异, 表明正性情绪作为指示符时在编码阶段即已成功实现了记住意向和忘记意向。同时, 正性情绪指示符成功实现忘记在200 ms左右就开始的事实可以说明,被试能够灵活地按照指导语要求, 迅速地分配认知资源完成忘记意向。这一结果同行为数据上正性情绪指示忘记/忘记项目的再认错误率显著高于负性情绪条件下的事实, 共同暗示着正性情绪在指示忘记上更有效。当负性图片作为指示符时, 在两个时段内均未发现记住意向或忘记意向上的差异, 反映出编码阶段负性情绪图片作为指示符加工时可能比正性情绪图片作为指示符时更困难。但鉴于这两种过程在行为结果上的差异, 说明负性情绪成功实现记住意向和忘记意向的过程可能发生在记忆的保持、提取阶段, 这有待于进一步研究。此外, 结合这些差异从地形图(图3.E以及图4.D)上看, 记住线索比忘记线索在中央-顶区有更大的头皮分布,显示出无论哪种情绪作为指示符, 对记住线索所指示项目更高的靶状态, 即对指示记住项目的选择性复述过程。

5 结论

本研究在定向遗忘范式下, 首次将情绪图片引入指示符, 探讨情绪指示下的定向遗忘效应, 为研究情绪与记忆的关系提供了一条新的思路。两种情绪作为指示符时, 行为结果上均出现了定向遗忘效应, 但正性情绪和负性情绪在指示记住上的差异不显著, 负性情绪在指示忘记上的效力显著地低于正性情绪下。编码阶段在指示记住上额区和中央区位置出现的情绪效应反映了效价评估过程; 在指示忘记/忘记上左侧顶区位置出现的情绪效应反映的则是负性情绪指示忘记时对项目更弱的抑制过程。此外, 正性情绪图片作为指示符时, 在记住意向和忘记意向上均存在差异; 而负性情绪作为指示符时,并未发现在记忆意向上的差异。总的来说, 行为和编码阶段ERPs的结果共同表明, 正性情绪和负性情绪在指示记住、忘记时的效力出现分离, 表现为正性情绪在指示忘记上更有效。

Anderson, A. K., Wais, P. E., & Gabrieli, J. D. (2006).Emotion enhances remembrance of neutral events past.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103

(5), 1599-1604.Aron, A. R., Robbins, T. W., & Poldrack, R. A. (2004).Inhibition and the right inferior frontal cortex.Trends in Cognitive Sciences, 8

(4), 170-177.Bailey, K., & Chapman, P. (2012). When can we choose to forget? An ERP study into item-method directed forgetting of emotional words.Brain and Cognition, 78

(2), 133-147.Bar, M., Kassam, K. S., Ghuman, A. S., Boshyan, J., Schmid,A. M., & Dale, A. M. (2006). Top-down facilitation of visual recognition.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103

(2), 449-454.Bauml, K. H., & Kuhbandner, C. (2009). Positive moods can eliminate intentional forgetting.Psychonomic Bulletin &Review, 16

(1), 93-98.Brandt, K. R., Nielsen, M. K., & Holmes, A. (2013).Forgetting emotional and neutral words: An ERP study.Brain Research, 1501

, 21-31.Cano, M. E., Class, Q. A., & Polich, J. (2009). Affective valence, stimulus attributes, and P300: Color vs.black/white and normal vs. scrambled images.International Journal of Psychophysiology, 71

(1), 17-24.Carretié, L., Mercado, F., Tapia, M., & Hinojosa, J. A. (2001).Emotion, attention and the "negativity bias", studied through event-related potentials.International Journal of Psychophysiology, 41

, 75-85.Cuthbert, B. N., Schupp, H. T., Bradley, M. M., Birbaumer, N.,& Lang, P. J. (2000). Brain potentials in affective picture processing: Covariation with autonomic arousal and affective report.Biological Psychology, 52

(2), 95-111.Delplanque, S., Lavoie, M. E., Hot, P., Silvert, L., & Sequeira,H. (2004). Modulation of cognitive processing by emotional valence studied through event-related potentials in humans.Neuroscience Letters, 356

(1), 1-4.Delplanque, S., Silvert, L., Hot, P., Rigoulot, S., & Sequeira, H.(2006). Arousal and valence effects on event-related P3a and P3b during emotional categorization.International Journal of Psychophysiology, 60

(3), 315-322.Diedrich, O., Naumann, E., Maier, S., & Becker, G. (1997). A frontal positive slow wave in the ERP associated with emotional slides.Journal of Psychophysiology, 11

, 71-84.Dolcos, F., & Cabeza, R. (2002). Event-related potentials of emotional memory: encoding pleasant, unpleasant, and neutral pictures.Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 2

(3), 252-263.Dolcos, F., LaBar, K. S., & Cabeza, R. (2004). Dissociable effects of arousal and valence on prefrontal activity indexing emotional evaluation and subsequent memory: An event-related fMRI study.Neuroimage, 23

(1), 64-74.Foti, D., Hajcak, G., & Dien, J. (2009). Differentiating neural responses to emotional pictures: Evidence from temporal-spatial PCA.Psychophysiology, 46

(3), 521-530.Fredrickson, B. L., & Branigan, C. (2005). Positive emotions broaden the scope of attention and thought-action repertoires.Cognition & Emotion, 19

(3), 313-332.Hauswald, A., Schulz, H., Iordanov, T., & Kissler, J. (2011).ERP dynamics underlying successful directed forgetting of neutral but not negative pictures.Social Cognitive and Affective Neuroscience, 6

(4), 450-459.Heller, W. (1993). Neuropsychological mechanisms of individual differences in emotion, personality, and arousal.Neuropsychology, 7

(4), 476-489.Heller, W., & Nitschke, J. B. (1998). The puzzle of regional brain activity in and anxiety: The importance of subtypes and comorbidity.Cognition & Emotion, 12

(3), 421-447.Hsieh, L. T., Hung, D. L., Tzeng, O. J., Lee, J. R., & Cheng, S.K. (2009). An event-related potential investigation of the processing of Remember/Forget cues and item encoding in item-method directed forgetting.Brain Research, 1250

,190-201.Ito, T. A., Larsen, J. T., Smith, N. K., & Cacioppo, J. T. (1998).Negative information weighs more heavily on the brain:The negativity bias in evaluative categorizations.Journal of Personality and Social Psychology, 75

, 887-900.Jia, H. Y., & Liang, S. R. (2010). Emotion affects word-directed forgetting.Psychologcial Science, 33

(2),416-418.[贾宏燕, 梁拴荣. (2010). 情绪对单字法定向遗忘的影响.心理科学, 33

(2), 416-418.]Joslyn, S. L., & Oakes, M. A. (2005). Directed forgetting of autobiographical events.Memory & Cognition, 33

(4),577-587.Key, A. P. F., Dove, G. O., & Maguire, M. J. (2005). Linking brainwaves to the brain: An ERP primer.Developmental Neuropsychology, 27

(2), 183-215.LaBar, K. S., & Cabeza, R. (2006). Cognitive neuroscience of emotional memory.Nature Reviews Neuroscience, 7

(1),54-64.Lee, Y. S., & Lee, H. M. (2011). Divided attention facilitates intentional forgetting: Evidence from item-method directed forgetting.Consciousness and Cognition, 20

(3), 618-626.Liu, D. L., Graham, S., & Zorawski, M. (2008). Enhanced selective memory consolidation following post-learning pleasant and aversive arousal.Neurobiology of Learning and Memory, 89

(1), 36-46.Macleod, C. M. (1998). Directed forgetting. In J. M. Golding& C. M. MacLeod (Eds.),International forgetting Interdisciplinary approaches

(pp. 1-58). Mahwah, NJ:Lawrence Erlbaujm Associates.Matlin, M. W., & Stang, D. J. (1978).The Pollyanna principle:Selectivity in language, memory, and thought

. Cambridge,MA: Schenkman Pub. Co..Nielson, K. A., Yee, D., & Erickson, K. I. (2005). Memory enhancement by a semantically unrelated emotional arousal source induced after learning.Neurobiology of Learing and Memory, 84

(1), 49-56.Nowicka, A., Marchewka, A., Jednorog, K., Tacikowski, P., &Brechmann, A. (2011). Forgetting of emotional information is hard: An fMRI study of directed forgetting.Cerebral Cortex, 21

(3), 539-549.Paller, K. A. (1990). Recall and stem-completion priming have different electrophysiological correlates and are modified differentially by directed forgetting.Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 16

(6), 1021-1032.Paller, K. A., Kutas, M., & Mayes, A. R. (1987). Neural correlates of encoding in an incidental learning paradigm.Electroencephalography and Clinical Neurophysiology,67

(4), 360-371.Power, M. J., Dalgleish, T., Claudio, V., Tata, P., & Kentish, J.(2000). The directed forgetting task: Application to emotionally valent material.Journal of Affective Disorders,57

(1), 147-157.Rowe, G., Hirsh, J. B., & Anderson, A. K. (2007). Positive affect increases the breadth of attentional selection.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104

(1), 383-388.Rugg, M. D., Mark, R. E., Walla, P., Schloerscheidt, A. M.,Birch, C. S., & Allan, K. (1998). Dissociation of the neural correlates of implicit and explicit memory.Nature,392

(6676), 595-598.Smith, N. K., Cacioppo, J. T., Larsen, J. T., & Chartrand, T. L.(2003). May I have your attention, please: Electrocortical responses to positive and negative stimuli.Neuropsychologia, 41

(2), 171-183.Van Hooff, J. C., & Ford, R. M. (2011). Remember to forget:ERP evidence for inhibition in an item-method directed forgetting paradigm.Brain Research, 1392

, 80-92.Wylie, G. R., Foxe, J. J., & Taylor, T. L. (2008). Forgetting as an active process: An fMRI investigation of item-method-directed forgetting.Cerebral Cortex, 18

(3), 670-682.Yang, W., Liu, P., Xiao, X., Li, X., Zeng, C., Qiu, J., & Zhang,Q. L. (2012). Different neural substrates underlying directed forgetting for negative and neutral images: An event-related potential study.Brain Research, 1441

, 53-63.Zhang, H. Q., Jing, H. F., & Wang, D. W. (2007). A comarative study of directed forgetting of the word method and the list method.Psychologcial Science, 30

(4), 926-928.[张海芹, 荆怀福, 王大伟. (2007). 单字法与字表法定向遗忘的比较研究.心理科学, 30

(4), 926-928.]