“汽车强国梦”需借力国际化

王瑞祥

核心提示:中国汽车产业的发展一定要放在世界汽车产业的大背景下来考虑和规划,找准自己在世界舞台上的定位。

自全球金融危机爆发以来,汽车工业经受了严峻考验,进而引发了推进产业发展的深度思考和不懈努力。从全球范围来看,当前汽车工业在金融危机的持续影响下,总体正呈现复苏势头,但过程有所波动,市场冷热不均,以美国、日本等为代表的主要市场复苏势头较强。

作为目前全球最大也是发展速度最快的汽车市场,中国现已步入深化改革的关键时期。

中国汽车工业同机械工业等其他传统产业一样,正处于转型升级的攻坚阶段。加快推动产业步入创新发展轨道,是中国汽车工业的战略选择与当务之急。

国际化是汽车产业发展的方向

当前,各个国家和地区的汽车产业相互融合的趋势越来越明显,世界汽车产业越来越成为一盘棋,成为一个同呼吸的“命运共同体”。中国汽车产业是世界汽车产业的重要组成部分,中国汽车产业的健康发展是世界汽车产业发展的推动力。

实践证明,国际化战略是汽车产业发展的根本性战略,是决定一个国家汽车产业发展模式和发展道路、产业国际竞争力和国际地位的重要因素。

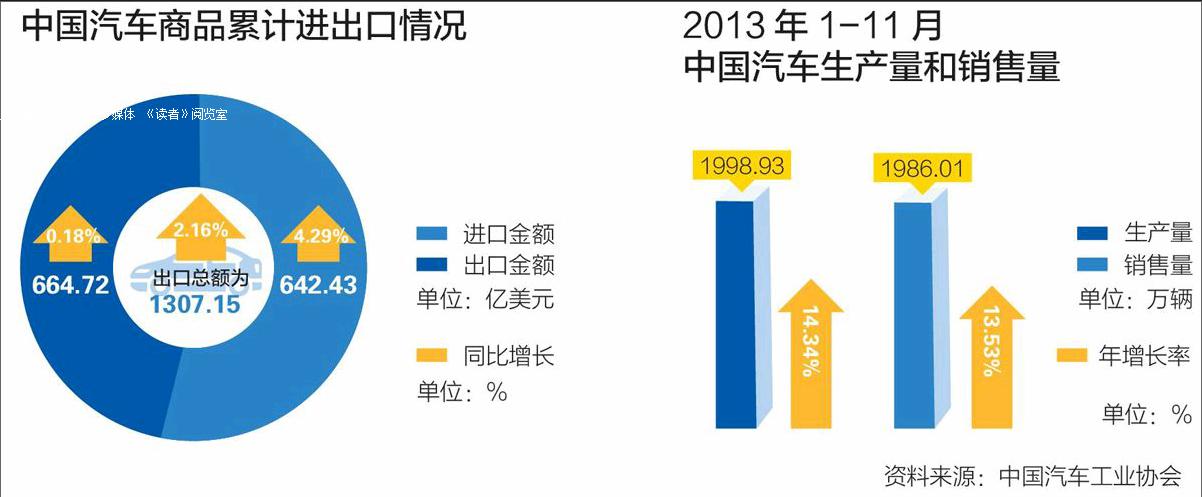

《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》,明确提出了“十二五”期间的出口目标:到2015年,汽车和零部件出口达到850亿美元,年均增长约20%;到2020年,实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标。

在汽车出口发展过程中,我们需要重视的问题包括:一是拉美和亚洲国家,要进一步拓展市场,继续巩固并加快传统发展中国家整车中低端市场向中高端市场的转变,稳步进入发达国家整车中低端市场;二是扩大具有自主知识产权和自主品牌产品的出口,增加出口汽车的品种,优化产品的结构,加大节能和新能源汽车产品出口;三是推进企业逐步形成国际化的生产、销售、采购和研发体系,逐步向汽车强国目标迈进。

2010年,大众、丰田、通用三大汽车公司在本国生产汽车815万辆,占总产量3437万辆的三分之一。世界汽车出口量占总产量的40%左右,各大汽车跨国公司的自制率普遍在30%左右,而且在海外设立的研发中心越来越多,汽车设计和研发的全球化趋势日益明显。我们需以全球视野研究中国汽车的发展问题,加大品牌建设的投入,在境外建厂设点,实施跨国并购,扩大海外生产规模,贴近销售市场,带动汽车产品、技术和服务出口。

纵观世界汽车发展史,从二战后到1980年,全球大汽车企业集团从50多家减为30多家,1990年以后又减少到10家左右。中国能不能出现世界排名前十的大跨国公司?能有几家?这是需要认真思考的,应加快形成有国际竞争力的汽车企业集团。

随着国际化进程的不断加深,以及对外交流的逐渐增多,未来中国将更加重视出口市场结构优化、产品品质和溢价能力的提高,争取在世界汽车市场赢得更加广阔的发展空间。

由制造大国向制造强国转变

对汽车工业而言,“中国梦”就是“汽车强国梦”。

汽车工业是社会发展与科技进步的重要标志,也是一个国家和地区综合实力与市场竞争力的具体体现。同时,汽车工业又不是普通的工业,它对相关产业有很强的辐射作用,对地区经济有明显的带动作用,对社会发展的方方面面有深远的影响。

面对安全、能源、环境等方面的严峻挑战,汽车工业必须不断改变自己,以适应新的生存环境,争取新的发展机会。在经济全球化、竞争白热化、发展绿色化的当今时代,如何推动全球汽车工业可持续发展,让汽车焕发出新的活力,造福社会、惠及民生,成为世界各国的有识之士共同关心和思考的问题。

汽车工业转变发展方式和实现转型升级的落脚点,是进一步提高汽车工业在国民经济中的支柱地位,提高对发展绿色经济和经济社会可持续发展的贡献度,实现汽车工业的振兴,提高汽车产品对人民幸福的指数和促进社会的和谐与进步的贡献。

就汽车工业而言,转型升级、实现由大到强,总体上要加快实现几个转变:

一是由技术外源型向创新引领型转变。

二是加快产品和产业结构的转型升级。

三是实现由以本土发展为主向国际化发展的转变。实施“走出去”战略不是权宜之计,是实现由大到强的战略选择。走出去有风险,不走出去风险更大,既要稳扎稳打、扎实推进,又要审时度势、把握机会。当前,应该说是恰逢其时。

四是实现汽车与相关产业的良性互动发展,充分发挥汽车产业对工业化、信息化拉动作用,推动实现由制造大国向制造强国的转变。

总之,中国汽车工业要把握产业的特点和规律,坚持走自主创新、集成创新、引进消化吸收再创新的发展道路,提高产业开放型经济水平,整合全球资源,借助世界的智慧,更高层次地融入全球产业链。(支点杂志2014年1月刊)endprint