残缺女性自我身体管理与情感认同

——基于医学整形视角下的研究

叶 蕤

(华东师范大学 社会发展学院,上海 200241)

当下社会,“身体”被冠以“消费”之名,“女性身体”则被冠以“资本”之名。消费文化中,女性身体的呈现方式成为备受关注的话题。“商业整容”也已褪去神秘面纱,走进大众视野,商业经济的发展驱使女性为了更美而改造自己的身体。与“整容”研究相关的文献,不管是传媒、美学、社会等角度都不在少数,商业整容占据了主流话语,更多地是关注女性如何改变本就健康完整的部位,以期更加符合爱悦观念下对美的建构,而却忽视了这样一群女性——她们的身体因先天或者后天的某种原因导致残缺。随着医疗技术水平的不断提高,越来越多因先发性疾病或者迟发性疾病引发身体残疾或残缺的女性人群,通过医学整形修复手术力图实现残缺身体的修复与再造,这样一群女性自我身体改造与管理的心路历程,引发了笔者的研究兴趣。

一、“身体”框架下的研究

(一)“身体”日常的“缺席在场”与“疾病体验”下的“回归”

“身体”这一现象曾长期被传统社会学所忽视,而人的身体必然与其社会性联结在一起。人是社会性的动物,人生活在社会之中,不可避免地要和人的身体发生接触,并且人总是通过实践来体现自己的身体,但传统的社会学却普遍忽视了这些实践中身体体现的作用。在传统的社会理论中“身体缺场的现象学”认为导致“缺席”主要是认识论上的差别造成的[1]。当我们阅读时,不会注意到自己的眼睛,当我们讲话时,不会留意自己的嘴唇,这些可以归为“表层身体”的缺场。而“深度身体”也是同样,当我们思考时,大脑无法体会到我们是如何思考,在日常生活的种种行为中,我们不会刻意提醒自己,其实我们还具有一副身体。“身体”在病态时方显其在场性,只有当我们生病时,才会感受到自己身体的存在,在这样的情况下,“身体”表现为一个客观的和外在的环境。出于“身体”的本土研究,在中国的研究语境下,从女性身体维度出发,侧重“日常生活”的“身体”再造[2][3]与残缺身体管理[4]。关注日常生活中“活生生”的身体,它包括两个不同层次的问题:既关注身体本身,也关注身体所处的具体环境,尤其两者之间相互建构的关系。于是,在这样的理论背景下,笔者试图通过因“患病”①文中笔者将导致女性身体残缺的先发或后发过程称为“患病”,将女性通过医学整形手术修复身体残缺的过程称为“治病”。导致身体“残缺”,又通过“治病”重塑“身体”的女性,从日常生活中努力寻找一种“活生生”真实可感的身体观,重现肉身性身体和社会科学中身体的在场性,找寻“身体”在“疾病体验”下的“回归轨迹”。

(二)“疾病”衍发下的“残缺”

笔者试图通过疾病社会学的相关理论来分析所选取的受访者的访谈内容,探索受访者的内心活动,而后发现残缺的女性身体已经不能单纯地从身体疾病导致身体残疾的角度出发。日常语境下,女性身体被定义为美好的载体,而当女性在诸如脸部、颈部、胸部或者易外露的四肢等部位残缺时,其在日常生活的空间下,行为规范将面临着巨大的挑战,并且这种影响会渗入到人际关系交往与亲密关系中。

“残缺”从字面来看,意为伤残等所致的四肢或器官缺失;意为不完整,部分缺失。基于福柯的规范理论*身体在福柯看来,也是权力生产的对象,权利与知识连带出现,权力根据某种意向生产身体,改变身体,将权力刻写在身体上。,可引申为非规范化。在规训社会语境中,正常完美的身体不仅仅被定义为健康健全的生理身体,同样需要符合社会对于身体的期待与认可。而在与“正常完美”相比较下的“非正常非完美”而言,“残缺”较之“疾病”是笔者认为更符合此类女性身体与心理遭受挫折的外显表达。与此同时在大众传媒视角下和“爱悦主义”[5]观点的背景下,“残缺”的身体不符合男性对于女性的“身体想象”,当在男性霸权主义话语下,塑造符合男权话语与消费文化审美目的与经济目的的“标准身体”对女性身体进行着无孔不入的规训时,当女性日常行为有着一系列明确的规范框架时,“残缺”的女性在这一规范下所引发的自卑、不安、焦躁等不良情绪将得以更好地解释。

“疾病”可以很好地阐释受访者在“患病”与“治病”过程中身体机能的诸多指标,局限于医院这一特殊空间下的身体体验与内心感受。而“残缺”则更好地阐释了受访者走出医院空间融入日常生活空间所表现出的身体体现,以及由此引发的自我认同障碍与情感焦虑。笔者将从三个层面探讨“残缺”:第一,肉身表象“残缺”,即女性因“患病”外显于表象上的残疾与缺损。在笔者选取的受访者中,涉及面部、颈部、胸部、外露四肢处残疾与缺损的女性,探讨社会空间下呈现式身体。第二,自我认同“残缺”,残缺女性自身在经历“患病”后,对自我身体认同、情感认同出现的不同程度的认知障碍,此后经历“治病”的过程,对自我身体管理的积极抗争,得以实现“残缺”自我认同的完善。第三,人际关系交往中的“残缺”,日常人际关系交往以及亲密关系层面的交往中,“残缺”的身体感受上升为“残缺”的情感交流。

(三)现有“残缺”框架下“女性身体”研究分析

现有对残缺女性的研究中,《经历乳腺癌:从“疾病”到“残缺”的女性身体》[4]对笔者启发良多。基于对14位有乳腺癌经历女性的深度访谈,展现了经历乳腺癌女性的身体与其说是一种患病的身体,不如说是一种被视为残缺(了乳房)的不符合社会规范的性别态身体。同时文章表达了身体从医疗空间走向社会空间时残缺感与正常化过程中的阶段性特点以及身体在日常生活中的多重性与政治性。将女性身体置于“残缺”框架下的解读,不等于被动与消极,在乳腺癌的叙事中处处体现着作为个体的女性因残缺的身体与性别规范和社会规范进行抗争的声音,这个框架给女性在面对残缺的身体进行正面表述与积极的身体重构留有足够的空间。笔者基于此种“残缺”框架的启发,着力论述了残缺女性通过医学整形修复术力图实现对残缺身体的恢复与抗争,为融进正常社会空间做出的切实努力,同时试图探索经历残缺的女性自身爱欲情感管理以及对亲密关系的期待与经营。

二、研究方法探讨

GW医院是笔者自身进行医学整形修复术的医院,治疗过程与住院经历让笔者对GW医院医学整形科环境较为熟悉,同时与科室内的主任医师,临床高护等建立了熟稔的关系。2013年11月至2014年1月,笔者自身在GW医院进行定期常规检查与康健恢复期间,向主治医生和临床高护表达了自己的研究意愿与计划,他们同意并给予支持与鼓励。对于访谈对象的选择,笔者事先与医生和高护进行了沟通,针对的访谈对象均为身体外显型损伤,在挑选访谈对象的过程中,发现有无配偶(特指有法律意义上的夫妻关系)、有无稳定的工作以及工作的种类,有可能会影响身体残缺对日常心理等方面的影响,于是笔者在选取访谈对象的时候进行了有意识的选择,以进行相关联的比较分析。医生与临床高护先于笔者联系病人,当病人答应同笔者见面时,将访谈提纲与研究计划如实阐释,征得病人同意后,约定时间进行访谈。因受访对象大部分为在院治疗的病人,所以访谈大部分是在GW医院内进行,地点多为单人间病房或者护士值班室的隔间,都是相对安静的场所;时间多在征得病人同意的输液时间,或者晚上查完房的活动时间,部分访谈应病人要求在临床高护的陪同下完成。已完成阶段性治疗出院恢复的本地病人,则在由受访者指定的咖啡馆内僻静处进行。在笔者离开GW医院后,依旧与部分访谈对象保持电话、邮件等联系,以进行后期跟踪访谈。大部分访谈进行顺利,但笔者仍有一次印象深刻的未成功访谈经历,Z(脸部肌肉萎缩患者)在笔者问到相关“患病”后与配偶以及周边人际关系交往中遇到的问题时,以身体不适需要休息为由,拒绝了笔者的继续访问。

笔者就“身体残缺与恢复的经验”这一主题与选取的受访者进行半结构性访谈,主要根据受访者接受访谈时的个人经历与身体情况,进行相关问题的询问,并非每一个问题都会询问每一个受访者。笔者试图给受访者更多的空间,可以倾诉自己经历身体残缺与残缺恢复的经历。在访谈与后期资料整理时,笔者自身经历了一个“融进去”再“跳出来”的心路历程。笔者自身是一个经历身体残缺并通过整形手术得以恢复的曾患者,基于固有的共情,大部分受访者愿意与笔者交谈,也会询问笔者自身的经历,于是在整个访谈期间,笔者会在适当的时候与被访者讨论,后期跟踪访谈中,笔者与被访者也建立了良好的互动。而在后期资料整理与理论框架的搭建时,笔者则保持价值中立的视角,力图客观与理性。

三、从“患病”到“治病”,对“残缺”做出的抗争

(一)现代医学技术进步下的“医学整形”

通俗的说医学里的“整容”就是通过外科手术来改变自己的外观。整容不是针对那些身体有了缺陷或伤残必须进行手术项目的群体,而是能够依据当事人的个人喜好来增强自信的一种医疗手段。“整形”是指以手术方法进行自体的各种组织移植,也可采用异体、异种组织或组织代用品来修复各种原因所造成的组织缺损或畸形,以改善或恢复生理功能和外貌。

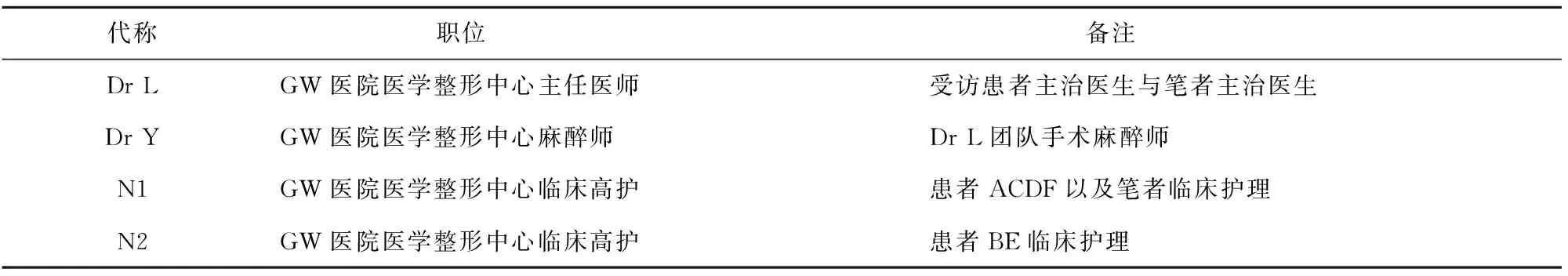

表1 受访医护人员详情表

表2 受访病人详情表

整形外科学的治疗范围主要是皮肤、肌肉及骨骼等创伤、疾病、先天性或后天性组织或器官的缺陷与畸形,包括整形修复手术和整形美容手术[5]。在实际手术操作中,整形修复手术与整形美容手术常常并用。本文中笔者将其统称为“医学整形”,旨在医治先发性疾病或后天性疾病所引发的肌体组织缺陷与畸形。

(二)“患病”——初知“患病”的心理应对

在笔者选取的访谈对象中,有因先天性疾病导致的身体残缺。如:A是先天性小儿麻痹患者,她在幼儿刚有意识的时候便感觉出来自己的不同,随着年龄的增长这种情绪越发的强烈。

大概从4岁多的时候,知道自己跟其他人不一样,到了小学的时候,是越来越强烈,不能上体育课,不跑操,课间除了去厕所就是待在教室里,受到的用现在的话来说“不和谐”的目光也很多……初中的时候发展的都有点自闭了……(A的描述)

而较之A,后发性事件导致残缺的受访者,则表现了更为强烈的难以接受。B是一家会计师事务所的会计师,在单位例行的体检中,检查出患有乳腺癌,2A期,后进行了左侧乳房切除手术,在与笔者的交谈中,回忆起当时被确诊的情形仍情绪激动。

不能接受,至今难以接受,做的就是单位的常规体检,怎么可能出来这样的结果,几天没有出过门,任何人电话也不接,不想跟家人说,不想跟朋友说,总之任何人都不想说,就想也许不是真的.(B的描述)

在与D访谈之前,高护N1事先告诉过笔者,D经历过那次的事件以后,内心受到的打击很大,会存在一些攻击性。D在16岁那年因家中厨房失火,导致面部大面积重度烧伤,“悲剧”是她在访谈过程中,反复提到的词汇,为了更好地了解D的经历,笔者与N1进行了交谈。

刚接到这个病人的时候,情绪特别不稳定,在病房里大吵大闹,摔砸东西。我过来给她输液,她恶言恶语的对我,也说过报复我们的话……(N1的描述)

D正值花季年华,意外遭受的灾难,导致脸部受伤,因为内心的极度不能接受,导致行为的极端甚至暴力应对。

在而后与笔者的交谈中,多数的受访者,随着访谈深入与情绪的渐渐稳定,表现出后期的自我安慰与接受,这是一个无奈与无助的过程。

后面就逐步接受手术,治疗,康复,事情既然就在我身上了,还是选择自己心情好点,医生也说这样利于恢复,也想早日工作,这样各方面的状态会好起来。(B的描述)

在B后期接受采访的语气中,更多的是无奈的自我说服,有利于身体的康复、早日工作恢复正常的生活轨迹则成为她说服自己的最大理由,这一理由。恰恰反应出B努力想重回正常社会空间的愿望。

由此可见,在“患病”伊始,受访者的身体与心灵上受到双重打击。“患病”的入侵,让女性的身体与自我认同出现了不协调,当女性需要被强迫中断正常的生活轨迹,外在的身体形象逐步影响着女性身体与情感的自我评价,肉身呈现性“残缺”唤起自我的“异常”感,由此衍生的情感残缺感与日俱增。

(三)先于“治病”——“身体力行”的抗争管理

在接受“治病”前,受访者均表示有过自我身体管理的经历。

C是国企老员工,春节自驾游时因车祸,导致颈部至锁骨处组织皮肤重度损伤,高领衣服、丝巾、涂粉成为了她自我管理的方式。

E同样为乳腺癌患者,她用特制的内衣,改穿宽松款式的衣服,进行自我身体掩盖。

我们高中穿的校服,我裤子都要大一码的(A的描述)

我妈妈给我缝了特制的内衣,缝了2件,换着穿……也改了过去爱穿紧身的风格,开始穿着宽松的卫衣,运动服……(E的描述)

“患病”导致“残缺”,情绪低落甚至崩溃,但不代表女性为此消极地自暴自弃。相反,几乎所有的受访者都在身体力行地做出努力,进行自我形象管理策略,成为一种“身体替代”[6],使得自己的身体在外观上趋于正常化,在公众场合中不被区分为异常,努力使自己不因“患病”而成为“异类”。

(四)“治病”——身体管理至情感管理的抗争

受访者先于“治病”的自我身体管理,虽一定程度上迎合了社会空间下的外观感受,但对于在朋友、亲属以及伴侣前依旧存在显现正视的问题。借助现代医学整形技术,即文中笔者所述的“治病”,绝大多数受访者表达了期望更好地管理自我身体、完善情感需求、重建亲密关系的强烈意愿。

“身体”一词对于女性而言,是天然的资本,也是焦虑的物质根源。布迪厄认为,“资本”可分为经济资本和象征资本,后者又涵括了社会资本和文化资本。[7]身体这一“原始资本”不仅为女性猎取其他资本提供了可能,而且为资本消费提供策略和场所,“女性的身体始终被看成一种有待加工的平面和体积,而加工的方式是社会对女性身体的文化控制和文化操纵”[8]。当社会规训语境日益看好女性的身体资本,将身体资本成功转换为象征资本、经济资本时,女性对于身体的重视程度,残缺女性对于自我身体残缺状况的焦虑程度会日益加深。

在传统社会空间下,女性总是尽可能地取悦他人的目光,迎合社会的要求,从而赢得欣赏与尊重。“传统上,人们认为女人生下来就是在男人的看顾下。男人领导世界,而女人是用来观赏的,并被视为物品,她们被男人观赏,而且同时要习惯于自我欣赏——总是要注意她们的行为方式和外表,即男人行动,女人显现。”[9]当男性霸权主义话语充斥当下社会,爱悦主义观念规训着女性为了身体付出了十足的努力时,对于残缺女性这一群体而言,“残缺”给亲密关系带来了挑战,“身体自尊”[10]成为受访者普遍关注到的问题,即便叙述时并未直接提及“自尊”,亲密关系中的自我认同与情感管理已然成为关注残缺女性更为严肃的问题。

我自己做这个再造的决心挺大的,前年就想着做了,咨询专家意见是随诊5年稳定,再建议做,他(B的老公)也支持,我母亲也很担心因为这个影响到家庭稳定,四处打听医院(修复技术成熟先进的医院)……他是个可以依靠的人,忙完工作回家忙我……我生病以后,母亲方便照顾我跟我一起住……她(B的母亲)会说幸亏已经有了孩子,会觉得亏欠我老公……(B的描述)

B借助母亲的语言,间接表达了自己的忧虑,在与笔者的交谈中,多次提到自己的老公是一个很好的人,固定配偶给予的关怀与支持,对于女性进行自我抗争,完善亲密关系中的自我存在感起到了十分重要的作用。相比较B,E更多地是无力与无助。笔者在医院遇上她时,她在进行第二次植皮手术,在乳腺癌的患者中,E算是幸运的,发现及时,采用的是保乳治疗法,只是在与N2交谈中,笔者了解到,E的丈夫,已经离开了E。

她(E)的妈妈骂过那个男人是负心汉。……私下我会安慰老太太,说她年轻漂亮有气质,以后还是会找到好的,老太太对她的以后生活很担忧,医生(Dr L)也会给老太太说会尽全力帮助她尽可能完美……不会影响夫妻生活……(N2的描述)

E母亲的担忧恰恰验证了笔者先前的一个猜测,残缺的身体在亲密关系表达——夫妻性生活中往往成为一种无形的内心障碍。“亲密关系至少应该在六个方面与一般关系有所不同,这就是:了解、关心、依赖、互动、信任和承诺。”[10]可以看出“亲密”指两个人距离很近,很私密,亲密关系很大程度上特指两人之间私密的关系,隐私的感情,不被第三人所知。不同于博爱,亲密关系具有两人性、排他性,与友谊以及群体关系有所不同。亲密关系建立在两性情感的基础之上,两性情感的建立逃脱不了审美美学的评价。[11]而女性在此评价中是“被看的对象”,“被审美”的“客体”,女性美因此成为“亲密关系”建构中突出的主题,而对于残缺的女性,基于身体的残缺不美,愿意与笔者谈及此问题的受访者,均表现出了比日常行为中更多的无奈与焦虑,并毫不例外地对自我身体的残缺进行放大化的处理。

他(C的老公)倒不会说什么,但是我多少还是在乎的,在家不能穿高领戴丝巾,那也不像样……真洗完澡,涂了粉,也觉得真难看,疤疤瘌瘌的……(C的描述)

这个肯定有的,大道理我不会说,病房里关上门说几句没羞没臊的,皮肤摸起来感觉也不对……(F的描述)

生病以来,很少,他工作忙,还得照顾孩子还有我,医生也说过不利于恢复,也没多想这个事情……我也不想,身体这样的情况,怕印象更不好,有些好的回忆都怕被现在这样破坏了……这个年龄,亏欠我老公的太多……(叹气:B的描述)

在有固定伴侣的残缺女性中,因配偶与她们长期生活在一起,一起面对着因为“患病”导致残缺而引起的生活中的变化,对于配偶,残缺女性更多地表示了亏欠与不安。而对于还没有过两性亲密关系的残缺女性来说,因身体残缺对两性亲密关系带来的挑战,她们均表示了预见性的不安。

还没谈过,我是觉得,谈之前,要事先讲清楚,我这个情况是天生的……讲清楚以后,接受我,再谈,不然伤害大……对彼此的伤害都大……(A的描述)

就伤在脸上,明摆着能喜欢我的人得多大的勇气……那样没准就是真爱……(大笑),以后治好了,女孩子肯定得嫁人……随缘吧……(D的描述)

在与D谈及这个问题之前,笔者进行了反复的斟酌,D自身的情况加之与N1的交谈,对于笔者是一个很大的冲击,而经历医学整形治疗后,D的情绪与心态日渐稳定,她的经历给予了笔者深入研究此题的强大动力。

第一次手术之前在手术台上,小姑娘扬言说我治不好她,一定报复我们,说她没法读书了(第一次植皮手术时,D刚满17),以后没法工作,更没法结婚生孩子,一辈子全完了。……她是我的老病人,前前后后4年做了大小手术十多次,现在很聊得来,脸部好起来,心态各方面也好起来,像变了一个人一样,谈朋友的事也会跟我说,跟护士说……开玩笑说过让我们给搭线介绍个……(主治医生:Dr L)

无一例外,受访的女性均对于通过医学整形技术完善自我情感管理,尤其是亲密关系的管理抱有强烈的期待,对于“爱”与“爱人”,受访女性均不掩饰期待向往与憧憬,而建立在自身身体残缺修复基础上的期待也尤为强烈。

我准备麻醉的时候会进行一些积极的引导,睁开眼就美了,不要怕,放轻松这一类的,这样的话,病人的思绪不会太紧张。……告诉她们一切都会好起来,会是新的开始,这是让病人躺上手术台放松下来最好的方法……(Dr Y)

麻醉师Dr Y在跟笔者的交谈中,不仅指出术前好的期许,会让接受“治病”的女性相对放松下来,术后,在她们还未完全清醒的状态下,“我还清楚的记得,她(B)在显意识还没醒过来的时候,用模糊不清地语言说了,我好了没有,好了吧。类似的病人还有,也是伤在比较敏感的地方”。

即便残缺女性会为自身的恢复做出十足的努力,但终因身体残缺导致亲密关系的丧失,则表现出常人难以理解与想象的宽容。

化疗的时候,在家,他经常出差,很少回来,时间长了,风言风语多少听到。……分开的时候,我签字也平静(离婚协议书)……没有太多恨或者怨在里面,他是正当年的男人……现在还是希望他可以过的好……不是没想过留住他,只是自己的情况自己要有个数……(E的描述)

E对于丈夫结束婚姻的行为没有过激的对抗,选择了默默接受,对于婚姻存续期间丈夫的出轨行为也选择了视而不见的宽容。残缺女性在经营亲密关系的过程中,包容忍让成了主要的代名词,期望谨慎小心地处理与配偶的互动关系,力图将“患病”带来的伤害降到最低。

(五)“走出医院”——社会空间的融入努力

因“患病”而“治病”的残缺女性,往往会有污名化的困扰。戈夫曼给“污名”下了这样的定义:个体在人际关系中具有的某种令人“丢脸”的特征,这种特征使其拥有者具有一种“受损身份”,“痛恨身体残废”是戈夫曼归类三种污名的其中一种[12]。几乎所有的受访残缺女性均给自己贴上这样的标签:“病人”,“不完整的人”,“不完整的女人”。在医院空间下,“不完整的人”与“不完整的女人”会因“病人”身份的凸显而弱化,而“病人”并未让受访女性感到“污名”。

住单人间会寂寞,住一起,大家都是来看病的,经历过差不多的事情,有共同语言,说说话……(C的描述)

来这的各有各的难处,没人另眼看待你,没人觉得你犯了什么见不得人的错,病号服都一样,不看病床号,压根分不出来谁是谁……(B的描述)

在医院里面就是病人,没有低人一等的感觉,不会冷不丁地冒出来自己是不健全的想法……(E的描述)

她们习惯坐下来交流,互相称对方是病友,感觉有点难姐难妹的意思,有的病人会说,如果条件允许,就想在这长久住下来……(N2的描述)

N2的描述反映出一部分残缺女性在经历身体修复后,依然对重返社会空间心怀焦虑,社会空间下社会控制中的文化机制将使被“污名”困扰的人受到更严重的差别对待。对于使用医学整形这一技术手段修复身体,受访的女性也表现出了会被归为“异类”的不安。

一般好好的人,也不会专门来医院看这个科……(F的描述)

跟我妈一起晨练的老太太,问我妈最近怎么没锻炼,我妈就说陪我去医院了,人家问怎么了,我妈就说开阑尾……(E的描述)

经历医学整形的女性,同时自身经历着“去污名化”的过程,而去污名化可能导致的一种结果使蒙受污名者从有污点的人变为有污点记录的人。医学整形这一技术手段恰恰被一部分残缺女性视为曾经污点的记录证明,很多女性因“患病”到“治病”这一漫长的过程失去工作,固定工作圈子的失去使得女性与先前固有的社会群体脱节。如何正视这一手段,需要经历“治病”重返社会空间的女性与周遭人际圈付出更多的共同努力。

残缺女性自身的逃避与敏感也成为人际交往圈日常互动的严重障碍,身体的残缺带来心理上极度的敏感,在人际互动中,周边人给予特殊的关怀与照顾,由此引发“异类”与“病态感”的加剧,进而导致二次伤害。笔者试图进行类似这样的询问:“是否有被刻意对待的经历?您自身的感受是什么样的?”“是否更期望平常的对待?”“出院以后,这样的期待是否更加强烈”?

单位都是老同事,多是关心,朋友送的礼物也都是各种丝巾,再附上个小寄语,也会很感动……但是自己静下来想想,还是会不得劲,觉得都送我丝巾,可能我心态还是没摆正……(C的描述)

夏天逛街我一般不去,我不去她们肯定会去试裙子,我一起去了,她们或多或少照顾我的感觉,只挑T恤裤装,在那感觉不自在……(A的描述)

我住院的时候,几个同事出差来看了我,我就跟他们说,这次出院,立马就去上班,休什么病假……(B的描述)

肯定是后面的(笔者问题将“期望平常对待”放在后语序),我们仓库有个小姑娘刚来的,那时候我刚摊事休息回来没多久,还没来这治,她叫我师傅,打饭倒茶,虽说这些事,我带着她,她做这些没什么,但是我心里就犯嘀咕,我不废,能做,咳,等回去,告诉她,这些我自己来,都好了好了……(F的描述)

对于“残缺女性”走出医院融入社会空间的努力,笔者认为单单依靠女性本身是远远不够的,单纯技术上的修复只是让她们迈出重返社会空间的第一步。要从根本上真正摆脱“不正常的社会人”,摆脱“污名”,仍需社会日常交往中的多方人际关系共同努力。社会日常交往中,“常人”一方面要求“蒙受污名者”把自己当“常人”看,不要自暴自弃;另一方面又要求“蒙受污名者”极为坦然地接受“常人”对他们的看法,并友善地接受“常人们”的帮助,同时也要求“蒙受污名者”不要有不切实际的幻想,以免造成“常人”生活的紧张和尴尬。[12]在戈夫曼关注“蒙受污名者“与“常人”进行的社会互动中,他指出“常人”也使用“装”的艺术,在与“蒙受污名者”的互动中试图不去打破平静。在受访的女性中,即便未直接使用这一中国语境下的贬义词“装”,但也表示出可以感受到其他人对自己的刻意与特殊照顾。基于此,笔者期望社会空间下的日常人际交往与行为规范,可以给予此类女性群体更多发自内心的理解与接受。

“疾病不仅仅是身体的一种病,而是一种道德评判与政治态度。”[13],基于此,笔者着力强调,“患病”给残缺女性带来的不仅是身体上的创伤,同时给自我认同、人际交往、亲密关系等方面带来破坏感。医学整形手术刀不只是在女性物理身体上留下修复的痕迹,同时留下了“外貌的政治”[14]。基于“残缺”感受,由身体衍发至心灵,由医院空间衍发至社会空间,残缺女性经历“治病”的努力重返社会空间,身体力行抗争着性别规范及社会规范对于身体与日常生活的控制。身体不只是个体的身体,也是社会的身体和身体政治的表达。[15]笔者对于“残缺”女性身体三个“残缺”层面的表达,力图用更完整全面的角度解读此群体女性对于“正常”身体,“正常”社会空间的渴望以及自身积极的重构努力,试图以此为研究起点,在以后的研究中,更加深入揭示性别权利规范下的女性身体实践,期望以更全面的视角展现残缺女性置于社会空间下的正面身体叙事与积极的身体建构。

[1] 文军.身体意识的觉醒:西方身体社会学理论的发展及其反思[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2008,(6).

[2] 姜秀花.对女性身体再造行为的文化评析[J].妇女研究论丛,2003,(3).

[3] 文华.整形美容手术的两难与焦虑的女性身体[J].妇女研究论丛,2010,(1).

[4] 黄盈盈,鲍雨.经历乳腺癌:从疾病到残缺的女性身体[J].社会.2013,(2).

[5] 罗坤瑾.爱悦与规训:女性身体的媒介呈现[J].东南传播,2012,(7).

[6] (英)克里斯·希林.身体与社会理论[M].李康译.北京:北京大学出版社,2010.

[7] (法)布尔迪厄.文化资本与社会炼金术——布尔迪厄访谈录[M].包亚明译.上海:上海人民出版社,1997.

[8] (英)珍妮弗·克雷克.时装的面貌[M].舒允中译.北京:中央编译出版社,2000.

[9] (英)理查德·豪厄尔斯.视觉文化[M].葛红兵译.桂林:广西师范大学出版社,2007.

[10] (美)莎伦·布雷姆.亲密关系[M].郭辉,肖斌,刘保译.北京:人民邮电出版社,2005.

[11] 黄颖.亲密关系视角下的女性美研究[D].南京:南京师范大学,2012.

[12] 欧文·戈夫曼.污名——受损身份管理札记[M].宋立宏译.北京:商务印书馆,2009.

[13] (美)苏珊·桑塔格.疾病的隐喻[M].程巍译.上海:上海译文出版社,2003.

[14] Chapkis, Wendy. Beauty Secrets: Women and The Politics of Appearance. Boston: South End Press, 1986.

[15] Scheper-Hughes, Nancy and Margaret Lock. The Mindful Body: A Prolegomenon to FutureWorkinMedicalAnthropology. Medical Anthropology Quarterly,1987,1(1).