抗战时期四川农业推广述论

范嘉 郭从杰

1937年抗日战争全面爆发后,中国东部广大的富庶地区相继被日军占领,导致中国农业发展受到极大破坏。在抗战的大背景下,农业成为支持前线抗战和保证大后方人民生活的重中之重而受到当政者的重视,国民政府及地方采取了相应的措施,积极发展农业,增加农作物产量。当前学术界对抗战时期大后方农业的研究较多,但对抗战时期四川省农业推广方面的研究还较为薄弱。鉴于此,本文试对抗战时期四川省的农业推广作一探讨。

一、抗战时期四川的地位及农业改良的基础

抗战时期,由于四川位于中国腹地,日本军队一时难以深入,受战争影响较小。而相对于其他地区而言,川省在地形、气候等方面具有一定优势。早在民国初年,蒋介石曾上书孙中山时指出:“四川人口众多,物产丰富,人民富于革命精神,勇于创新,若能以四川为革命的根据地,就更能使革命早日成功。”1935年8月,蒋介石在峨眉山发表演讲时再一次提出:“四川远处西陲,形式天成,估计当时敌人的实力,绝不能深入到四川来,因此本人仍认为四川为抗战唯一的根据地。”1937年10月30日,国民政府迁都重庆,使川省的地位和作用更加突出。

而近代以来,为增加农业产量,农业推广和改良受到川省当局的重视。1902年,四川总督设立农政总局,各县设立农务局。1908年以后,川省先后成立农务总会和各州农务总局,“据统计,迄1911年计有农业试验场74处,各试验场注意试验和改良种子,劝业道将外国种子分类说明,给发试种”,1922年,四川省军阀刘湘设立四川省中心农事试验场。1936年至1937年,四川省政府先后设立家畜保育所、蚕丝改良场等九个农事机构。1938年9月1日,四川省政府将战前设立的九个农业机构改组为四川省农业改进所,专门负责从事对川省农业的试验研究、改进与推广等事业。至此,四川省的农业发展逐渐走上正轨,为抗战爆发后四川的农业推广奠定了基础。

二、四川省成立农业改进所,主持农业推广工作

1935年四川省废除防区制,统一政治,成立四川省政府。1936年3月10日,四川省政府设立家畜保育所,“办理畜种改良,病疫防除,血清制造等事宜”。1936年春,“先就南充县设立蚕丝改良场,从事栽桑养蚕之改良指导工作”。1936年春,川省府建设厅与“四川省农学院合作,就成都办理稻作试(验)场,以谋改良品种,增加生产。”,随后,国民党中央稻麦改进所加入合作,并将其改组为四川省稻麦改进所。1936年3月,于遂宁县筹设四川省棉作试验场,并于各重要棉产区域设立分场,进行棉作改良。1936年6月,川省府建设厅与四川大学农学院于内江县城外西圣水寺合组成立四川省甘蔗试验场,进行蔗种改良、引种及蔗作指导的推广等事宜。随后继续成立四川省第一林场,并于1937年成立四川省农林植物病虫害防治所、四川省园艺试验场和四川省林业试验场。九个农事机关,在其成立后,共同“致力于实验研究及推广工作,对本省农业改进已树立相当基础,并收得改进实效。”但“农业改进事业之推进,经纬万端,馀求各部门有效之发展,必需要统一计划,齐一步骤,密切配合,协调并进,始可收最大值成效。欲达此项之目的,非有健全统一之机构不为功。自七七事变发生以后,省府为加强农业行政效率,增加农业生产以适应抗战需要计,特调整全川农业机构,于二十七年九月一日(1938年9月1日),将原有之九农业机关,一律归并成立本所,统筹办理全川农业改良事宜。”

1938年9月1日,四川省农业改进所正式成立,委任赵连芳为第一任所长,所内设秘书室、食粮作物组、病虫害防治组、农业化学组、工艺作物组、蚕丝组、森林果木组、农业经济组、垦殖工程组、畜牧兽医组。所外设棉作、甘蔗、蚕丝、林业等十大试验场以及岷江林管区、四川省蚕丝推广委员会。1942年川农所改组,将原十组改为农事组、林务组、畜牧组、农业经济组,将原相关附属机构改为稻麦、畜牧、甘蔗、棉业、园艺、林业等六改良场,设立农事试验场等。其工作人员由成立时的三百多人,发展到1941年的一千三百多人,改组后人员有所缩减,到1945年抗战结束时仅六百多人。其主要工作是对川省农业进行试验研究、改良和推广,涉及农林牧副渔,包括良种美法、化肥农药、病虫害防治、耕作制度和方法等诸多方面。同时创办《川农所简报》进行宣传。其内容主要来源于川农所各组的各项试验结果,相关人员的农业报告,以及相关良法的推广等,面向川农所及各督导区、各县推广所等的工作人员,对川省农业的发展起到了很好的推动作用。

三、战时四川农业推广的措施及成效

1937年抗日战争全面爆发后,东部富庶富庶地区相继沦陷,导致中国的农业经济损失严重,据相关统计,“仅1937年—1938年,全国粮食种植面积损失38%,产量损失22%;棉花种植面积损失达70%,产量损失68%;烟叶种植面积损失32%,产量损失33%。”1938年9月1日,川农所的成立,在一定程度上弥补了这些损失,同时对川省的农业作了一个整合与统一,在原有农业改良的基础上,进一步促进了川省农业的发展。下面主要对水稻和小麦的试验、推广及成效作逐一论述:

1.进行稻种改良试验和推广,提高粮食产量。川省食粮作物,以水稻和小麦为主。川省水稻生产,“据抗战以前中央农业试验所之调查估计,川省水稻种植面积,在三千八百万至四千万之间,居全国第二位,仅次于粤省。产额在一万四千万担至一万八千万担之间,亦居全国第二位。”1938年9月,川农所成立后,即对川省稻作进行试验。并以四川本省的稻种进行试验选种为主。此项工作早在1936年稻麦改进所时期便已展开。1938年9月1日,川农所成立,将原稻麦改进所合股归并为食粮作物组。其增加水稻产量的工作,首先进行的是对川省水稻品种的检定,其目的主要在于:(一)求短期内获得良种,以供就地推广;(二)分区试验,选优去劣,化繁为简;(三)迅速纯化各地良种,以增高育种效率;(四)明瞭稻作生产环境,以定考入方针。1939年初,川农所“依照本所规定之《检定地方稻作品种纲要》,就主要稻米生产各县农家原有之水稻品种,分期调查采集样本,详细试验研究,倡导农民普遍种植,以期增加产量,划一米质。”并于1940年初颁布了《四川省农业改进所食粮作物组水稻品种检定督导办法》。据统计,到1939年底,经川农所试验检定之品种“甚多,其中尤以筠连粘、合川托托黄、隆昌红边钻,崇宁铁杆谷、宜宾竹桠谷、郫县大叶子、夹江白叶子、井研白叶钻、开江巴州谷等成绩最为优良。”1940年初拟定《二十九年度水稻良种推广实施计划》,将试验研究所得优良品种在川省成都区、眉山区、宜宾区、江津区、涪陵区、万县区、内江区、南充区、绵阳区等九个推广区包括四十个县份进行推广试种,推广面积共计七千六百三十市亩。到1940年底,川省推广种植改良稻种“共达二万五千八百余亩,平均增产自百分之五至百分之十,共增产稻谷七千一百余担。”“到1941年,共检定53县区,计询问调查品种4238个,在调查所得的20个优良品种中,直接比较大量推广的有:都江玉、巴州齐、富锦黄、竹桠谷及嘉陵雄等五品种。五大优良品种,其适宜的地区各有侧重,如都江玉适宜于川西种植,巴州齐适宜于川东种植,富锦黄适宜于川北种植,竹桠谷适宜于川南种植,嘉陵雄适宜于川中种植,如此东南西北中皆有良种可以推广,以解决不用的风土问题,而这些良种的增产也从3.5%至25.41%不等,但皆较本地土种为优。”同时,川农所鉴于“川东南各县盛栽之早中稻多在七月底或八月初成熟,收获后即蓄冬水,土地利用殊不经济,故拟提倡再生稻,即于收获时,留稻椿一尺至一尺五寸使其复生,并加以中耕、施肥或治虫□处理,期待二次收获,同时并不妨碍冬季蓄水。据试验结果,可以增加产量平均百分之一五”,其实际每亩再生稻产量约为九十四市斤至二十市斤。1939年,川农所“推广保育再生稻二万四千四百余亩,平均增产百分之十五至百分之二十,共增产稻谷一万九千八百余担,廿九年扩大举行,共推广二万九千七百余亩,增产情形,视地方而异,据抽查结果统计,共增产稻谷一万八千四百余担,两年共增产稻谷三万八千二百余担。”1941年初,川农所在《三十年度食粮增产实施方案中》,制定了“在下川东及川南等县,推广再生稻二十万亩”的计划,同时制定了《三十年度推广再生稻实施办法》,对三十年度再生稻的推广作了具体的规定。据统计,1941年,全川推广再生稻有登记之面积总计达二十六万四千三百九十一余亩,但有收获亩数却达二十八万一千三百一十五余亩,共收获再生稻计约二千零六十七万六千零六十二市斤。1942年,全川计划推广再生稻二十万亩。为了充分利用耕作间隙,川农所又进行对双季稻种植的试验和推广。其好处主要有:“(1)增加产量。廿九年测定产量结果,每亩增收百分之六十三;(2)避免八、九月间雨水最多时收割之损失(单季稻多于八、九月收获);(3)早稻有晚稻之依靠,晚稻因早稻之吸收肥力,均可减少倒伏;(4)调节劳力(单季稻工作忙时,亦即旱作工作忙时);(5)输入米质优异之晚稻;(6)减免水旱灾害之机率。”其工作早在1937年稻麦改进所时期就已经在“成都、绵阳、合川、泸县等所属总分场,及与温江、资中、永川、乐山、宜宾、遂宁等六农校合作,分别进行。”1938年9月,川农所将“双季稻示范”作为一项基本计划被列入稻作的实验和推广工作中去。1940年,川南示范双季稻成绩异常优异。1941年,川农所“拟在泸县、合江二县,示范间作双季稻二千万五百亩”的计划,并在《三十年度食粮增产方案》中正式确定下来。1942年,川农所在三十一年度事业计划中,拟定1942年在全川推广再生稻种植面积八千亩。据统计,到1942年末,川农所实际在宜宾、合川等四个县份示范和推广种植双季稻十四亩,在泸县、江津等六个县份示范推广种植一万零五百五十余亩。“三十三年在川东南、荣昌、江安、纳溪、长宁、泸县等二二县推广双季稻,共一三三,四一七·三三市亩。三十四年省粮增团与本所合作办理,计在巴县、江北、江津、合江、泸县等十县推广面积为六,九七九,八市亩。”

在抗战期间内,川农所通过检定和推广水稻优良品种,推广再生稻和双季稻种植等积极措施,达到川省水稻增产之目的,一方面保证了川省所有人口在抗战期间的正常饮食;一方面,对从东部沦陷区西迁进来的团体、学校、工厂、难民等起到了积极的接济作用,保证了其工作的正常运转和生活。同时,取得稻作增产的四川省也积极向抗战前线输入粮食物资,对前线物资的供应起到了积极的支援作用,保证了抗战前线对日作战取得胜利和增强了人们取得抗战胜利的信心和决心。

2.进行麦作试验,积极推进麦种改良和推广。“四川省食粮作物,除水稻外,小麦为主要食粮之一,栽培分布全省,为冬季作物之冠。据中央农业试验所民国二十年二十四年之估计,平均计有一千五百余万市亩,占全省总耕地面积百分之十七,年约产麦三千一百万余市石,居全国第六位。”而且在川省历年的食粮作物推广中,也以小麦的推广成效最好,其次为水稻。此情形无疑是另一个食粮增产的途径,减轻了川省作为抗战建国根据地的压力。

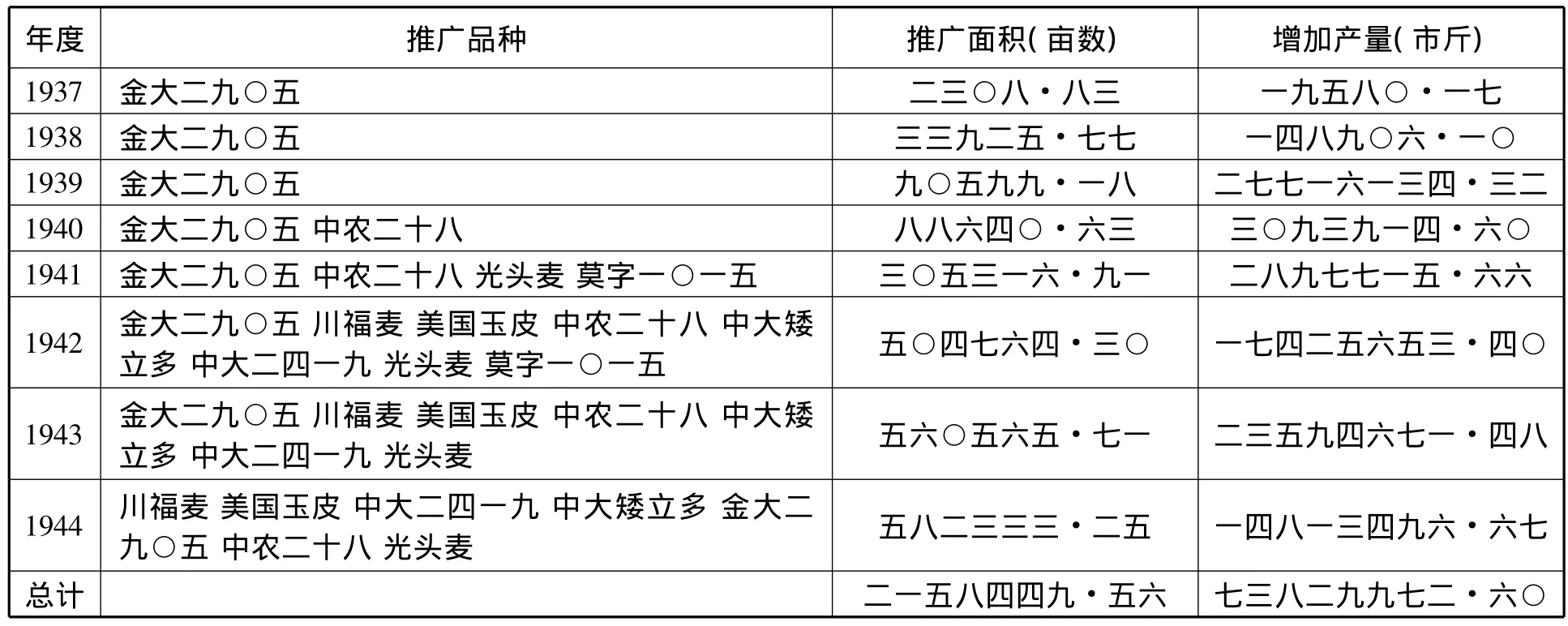

川省小麦作物的改良和推广工作,在前稻麦改进所时期便已展开。经过稻麦改进所对川省麦种的实验和引种实验,“麦种繁殖,可增加百分之十一至二十。”1938年9月1日,川农所成立后,川省小麦推广被并入到食粮作物组主办,并主要围绕引种展开,包括省外种和国外种,主要有从南京引进的金大二九○五号种,从意大利引进的落霞、中大矮立多、和中大二九一四,从浙场引进的莫字一○一五号,从澳洲引进的“川福麦”,包括成都光头麦等。1938年,川农所在全川推广金大二九○五号麦种。全年共推广二千四百一十七万五千二百九十五余亩,共收获七千余石种子。但金大二九○五号麦种在川省最适宜种植的是川北地区,对于其他地区如成都平原,虽能种植,但并不适宜。而经过川农所试验研究得出,最适宜该地区种植的小麦品种是“落霞”,又称中农二十八号,其“原产意大利,系中央农业试验所、中央大学、金陵大学三机关所引进,”品种优异,产量较普通土种高约百分之二十三左右。因此,1939年全川同时小范围推广种植落霞品种,并于1940年开始大范围种植。1939年,全川共有十九个县份推广金大二九○五号麦种,总面积约十万余亩。1940年,川农所制定颁布了《四川省推广优良小麦办法大纲》、《四川省农业改进所小麦推广特约示范农田办法草案》和《四川省农业改进所食粮作物组小麦推广督导办法》,将川省的小麦推广以制度化的形式确定下来,计划“在川北等三十五县推广二九○五小麦八万八千余亩;在华阳等八县示范落霞六百余亩。”除此,川农所在合川、渠县和宜宾等三个县区推广“美国玉皮”号麦种一万五千亩,浙场“莫字一○一五”号麦种一千亩。1941年,川农所在《三十年度食粮增产计划实施方案》中,拟定在全川试验推广金大二九○五、落霞、美国玉皮和莫字一○一五号等四个麦种共计五十万余亩,同时制定《四川省三十年小麦良种推广推广实施计划草案》加以保障。1941年秋,川农所在三台、绵阳等四十二个县份推广金大二九○五、落霞、莫字一○一五号、光头麦等四个品种,共计三十万五千余亩。根据统计,从1938年川农所成立到1942年底,全川共推广改良或引进的麦种面积达五十万余亩。1943年,川农所计划在全川推广金大二九○五、落霞、光头麦等六大品种二千五百余亩。1944年,川农所拟在川推广金大二九○五号、落霞等五大品种共五十八万余亩,计增产约一千四百八十万市斤。据统计,从1937年9月到1944年底,川农所“先后动员工作人员八十余员,推广县份由三十余县扩至七十余县,推广面积由一千余亩增至二百万余亩,”实际增产达七十余万市石,各年份具体推广如表1所示。

表1 四川省历年来小麦推广成效表

在抗战期间,川农所对川省小麦进行试验研究,改良和推广,经过七年的努力,到抗战结束时,川省小麦的种植取得了十分显著的成效,既支持了前线抗战,又保证川省人民正常的生活生产。同时为川省后期麦作生产奠定了良好的基础。可以说,在抗战期间,四川省农业改进所对川省麦作进行的工作具有十分重要的意义。

四川省由于其特殊的地理位置及其优越的地理环境,在抗日战争的特殊背景之下,其被赋予了作为抗战建国根据地的重任。而在抗战时期,粮食问题是关乎人民的生活和生命安全及支持抗战之根本,所以,四川省的农业发展受到全国人民的关注。1935年川政统一后,其农业问题被提到日程上来,从1935年四川省政府的建立到1938年8月,四川省政府先后建立九个农业机构,对川省农业进行试验、研究及推广,并获得相当规模的成效。1938年9月1日,川省合并九个农业机构,成立四川省农业改进所,并着手对川省水稻、小麦及其他农作物进行改良和推广,实现川省农业增产。到抗战结束时,川省稻作、麦作等增产收到十分优异的效果,对保证川省的人民的生活,支持前线抗战,完成抗战建国大任起到积极作用。同时,其对农业改良的经验、措施等对抗战时期的其他省份以及先进农业的发展提供了良好的借鉴,以期实现作为农业大国之中国的伟大复兴。

[1]李俊.抗战时期四川省农业改进所研究[D].四川大学硕士学位论文,2007.

[2]四川省政府.四川省政府公报[N].1936.

[3]四川省农业改进所.川农所简报[J].1941.

[4]四川省农业改进所.川农所简报[J].1939.

[5]四川省农业改进所.川农所简报[J].1940.

[6]四川省政府.四川省政府公报[N].1937.

[7] 四川省农业改进所.川农所简报[J].1941,(2).

[8] 四川省农业改进所.川农所简报[J].1941,(1).

[9] 四川省农业改进所.川农所简报[J].1944,(9 -12).