三峡库区夷陵区泡桐树垭危岩体破坏模式及影响因素分析

阮庆桥,张 艺

(湖北省地质灾害防治中心,湖北武汉 430034)

0 引言

泡桐树垭危岩体位于长江右岸三斗坪镇邹石路内侧,行政区划属三斗坪镇头顶石村四组。地理坐标为:N=30°48'52.5″,E=111°04'30.6″,距黄牛岩风景区直线距离约2 km。泡桐树垭危岩体带沿公路陡崖延展,分布高程约为845~885 m,发育于>70°的陡坡地带。危岩体下方为县级公路邹石线,车流量较大,若危岩发生严重变形与破坏,可能使公路破坏或中断,并严重威胁到公路及公路上过往车辆行人的安全,亦对斜坡下部9户22人的生命财产安全构成威胁,威胁房屋面积1 800 m2,耕地面积约 4 hm2,危害性和危险性较大[1]。

1 危岩体基本特征

危岩体区出露的地层岩性从上至下分别为灯影组白云质灰岩和陡山沱组炭质页岩与灰岩互层。上部为灯影组白云质灰岩,下部为陡山沱组炭质页岩,构成上硬下软具有软弱基座的坡体结构,此类型边坡易产生变形破坏。受岩性、结构面、微地貌控制,陡崖及斜坡地带各危岩体形状不一,规模大小不等,破坏模式各异。根据危岩体分布位置、形态规模,破坏模式,崩塌方向不同,将其划分为2个危岩带:磨岭危岩带和小门垭危岩带。磨岭危岩带沿公路长约130 m,高一般10~20 m,最高可达30 m;小门垭危岩带沿公路长约80 m,高一般10~20 m,最高可达30 m。2个危岩带共发育5个危岩体,方量从300~2 400 m3不等,危岩体总体积约为6 800 m3。

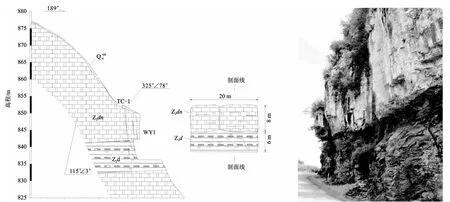

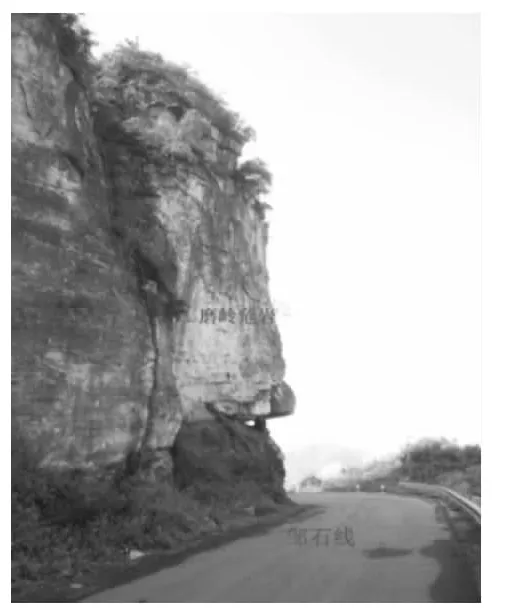

图1 WY1危岩体剖面图、立面图、野外照片Fig.1 Profile,elevation drawing and field photo of WY1 dangerous rock body

1.1 磨岭危岩带

该危岩带沿公路长约130 m,高一般10~20 m,最高可达30 m。磨岭危岩带共有三个危岩体,分别为WY1、WY2、WY3。具体如下所述:

1.1.1 WY1 危岩体

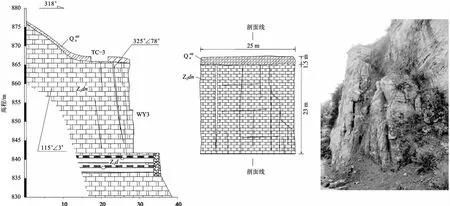

图2 WY2危岩体剖面图、立面图、野外照片Fig.2 Profile,elevation drawing and field photo of WY2 dangerous rock body

WY1长20 m,高5 ~8 m,厚4 m,方量约为640 m3。上部为灯影组岩层,强度高、结构完整;下部为陡山沱组岩层,强度低,结构破碎,这种上硬下弱具软弱基座的坡体结构由于差异性风化于下部高5~6 m的凹腔,致使上部岩体外凸悬空,后缘又有卸荷裂隙发育,上部岩层易发生倾倒式破坏,危岩体稳定性较差。

1.1.2 WY2 危岩体

WY2长15 m,高15~20 m,厚5~8 m,方量约为1 125~2 400 m3。由于差异风化形成凹腔,凹腔高4~5 m,悬空部分宽0.5 m左右,局部已被掏空连通,呈架空状;后缘卸荷裂隙张开度为20~50 cm,易发生倾倒式破坏,危岩体稳定性差。

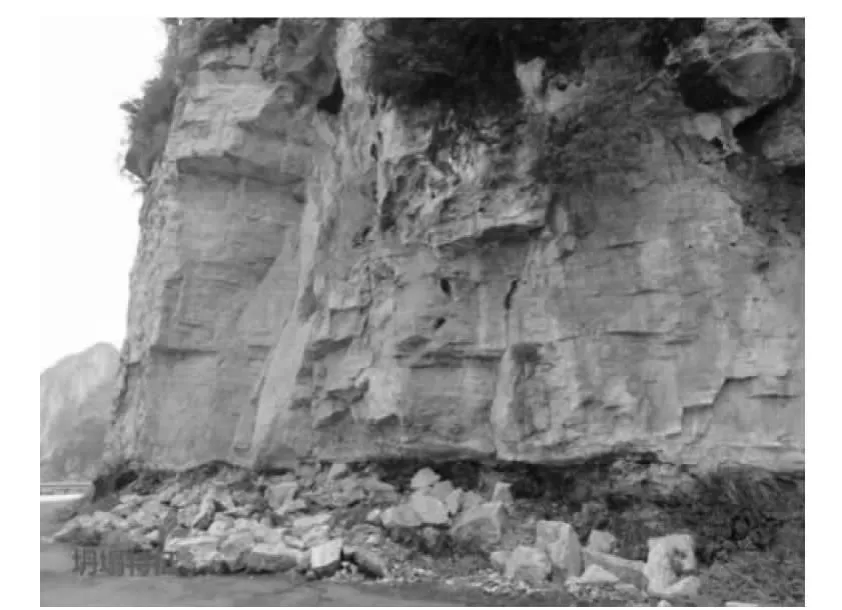

图3 WY3危岩体剖面图、立面图、野外照片Fig.3 Profile,elevation drawing and field photo of WY3 dangerous rock body

1.1.3 WY3 危岩体

WY3长25 m,高15~25 m,厚4~5 m,方量约为1 500~3 125 m3。在公路上方出露的岩层为灯影组白云质灰岩,下部为陡山沱组炭质页岩与灰岩互层。WY3在2010年8月暴雨期间发生过崩塌,崩塌方量约300 m3,阻碍交通,现场已经清理;2012年7月再次发生崩塌,堆积在邹石路沿线,方量约为30 m3,阻碍交通,危险性极大,已进行过清方治理,但是效果欠佳。由于人工爆破以及构造裂隙极其发育,再加上风化强烈,使得岩体表层极为破碎,裂隙张开度较大,约10~20 cm,稳定性极差,遇暴雨、大风天气常有岩块坠落,易发生倾倒式破坏,严重威胁行车安全。

1.2 小门垭危岩带

该危岩带沿公路长约80 m,高一般10~20 m,最高可达30 m,沿邹石公路,小门垭危岩带共发育2个危岩体,叙述如下:

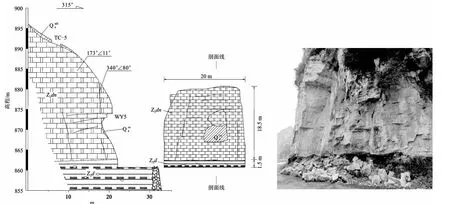

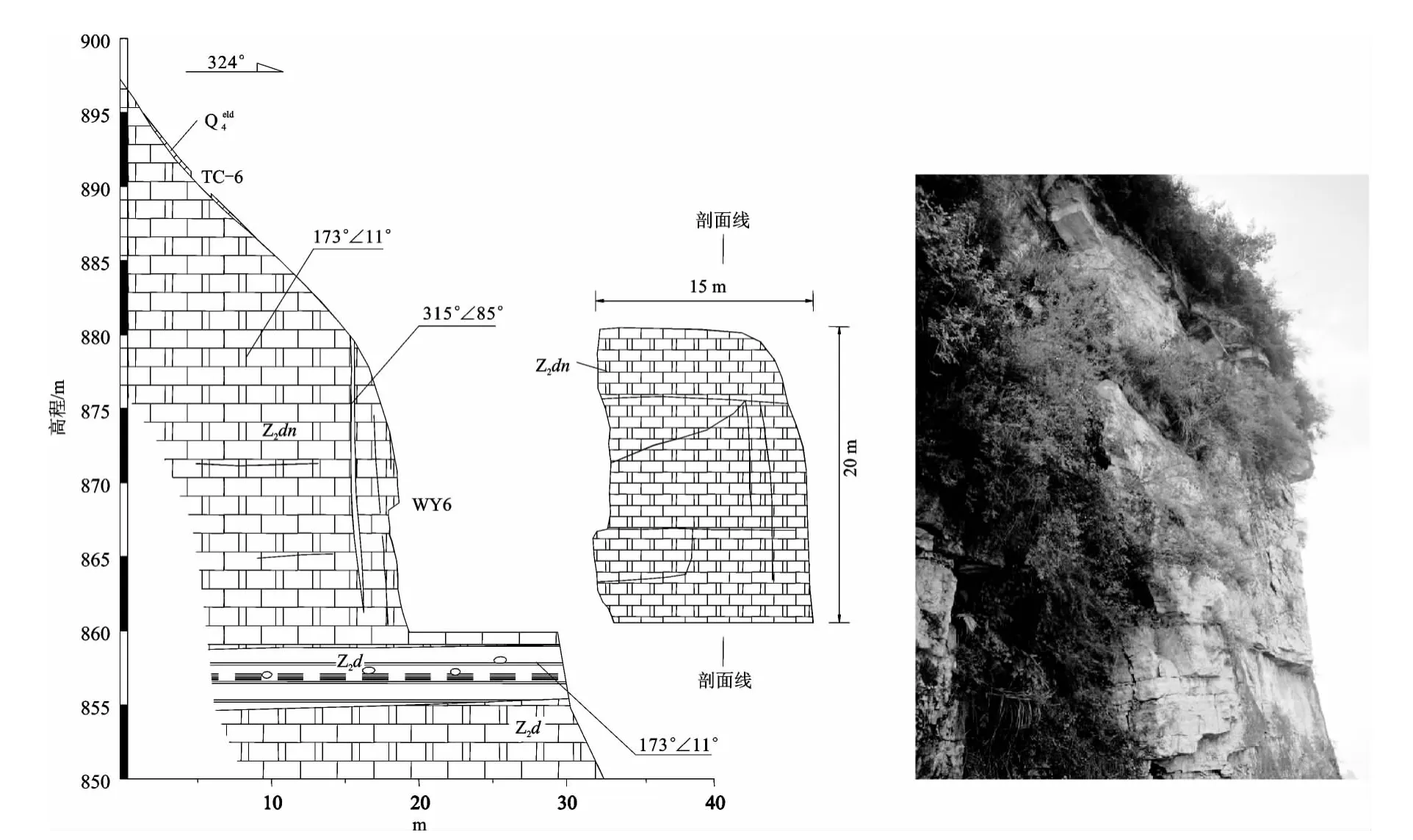

图4 WY4危岩体剖面图、立面图、野外照片Fig.4 Profile,elevation drawing and field photo of WY4 dangerous rock body

图5 WY5危岩体剖面图、立面图、野外照片Fig.5 Profile,elevation drawing and field photo of WY5 dangerous rock body

1.2.1 WY4 危岩体

长20 m,高15~20 m,厚1~2 m,方量约为300~800 m3。坡体上部岩体节理裂隙发育,岩溶现象明显,有土质填充的溶腔出露,溶腔尺寸约为6 m×5 m。岩体易由下至上逐渐向下坠落,发生坠落式破坏,在公路边堆积。上部的危岩体裂隙较发育,虽然呈岩屋状,但岩体竖向结构面尚未完全贯通,目前相对稳定,裂隙未进一步发展时处于基本稳定状态。

1.2.2 WY5 危岩体

长15 m,高 20 m,厚 2~3 m,方量约为 600~900 m3。岩体上部为灯影组白云质灰岩,下部为陡山沱组炭质页岩。上部岩体节理裂隙发育,岩溶现象明显,有土质填充的溶腔出露,溶腔尺寸3 m×2 m。顺坡面裂隙较发育,张开度5~20 cm,植被较发育,易发生坠落式破坏,稳定性差。

2 危岩体主要形成条件

2.1 节理裂隙

工程地质测绘结果表明,危岩体区内陡崖地带岩体内构造裂隙较发育,构造裂隙走向基本与陡崖倾向相近;与陡崖走向相近的卸荷裂隙主要发育于危岩单体部位。构造裂隙及卸荷裂隙控制了危岩发育规模及变形特征。经现场调查,陡崖地带中构造裂隙相互切割、组合,缓倾角节理和陡倾角节理占据优势,对危岩体的结构及稳定性起控制作用,为危岩崩塌的形成创造了条件。被裂隙切割的岩体因岩性差异风化程度不同,从而在危岩体基座部位易形成内凹岩腔,加速了危岩体内构造裂隙的变形扩展,对危岩体稳定性不利。

2.2 卸荷裂隙带

调查发现危岩体的上方见不连续沿陡崖走向分布的裂缝,裂缝的位置一般距陡崖面在0~8 m之间,因此推断卸荷带宽度在0~10 m之间,卸荷带宽度根据位置有所不同,在陡崖突出部位比平直段宽,对整个陡崖危岩的发育起控制作用。各危岩单体发育于卸荷裂隙带中,在靠近临空面部位1~2 m内裂隙密集发育,将岩体切割成块状。

2.3 岩性组合

危岩体区灯影组白云质灰岩、陡山沱组炭质页岩软硬相间组合。区内危岩带底部均为炭质页岩构成的软弱基座,由于抗风化能力相对较弱,常形成深浅不一的凹腔,在上部厚大而近直立的白云质灰岩岩体自重长期作用下,底部较弱炭质页岩将产生压缩碎裂变形,又会进一步加速风化作用,使岩腔扩展加快,上部岩石的悬空部分在其重力作用下产生扭矩,促使上部岩石不均匀沉降,从而导致上部脆性白云质灰岩岩体发生垂直位移,在平行陡崖面方向的陡倾拉裂缝扩展与近水平层面的组合切割下,上部白云质灰岩逐步向下坠落或者向临空面倾倒,其下部岩腔逐渐向上扩大,此过程的持续发展,常形成坠落式、倾倒式危岩。持续发展上部白云质灰岩岩体重心外移,若遇强暴雨、地震将产生较大的水平力,受构造裂隙切割的岩体将产生突然崩塌,形成目前的危岩带形态。

3 破坏模式及主要影响因素

3.1 破坏模式

经过现场调查,危岩体的破坏模式主要受控于边坡临空面形态、岩体物质结构、各类结构面产状与组合关系等,发现在勘查区沿线危岩体的破坏模式分为两种:倾倒式和坠落式[2](详见图6、图7)。

图6 倾倒式破坏Fig.6 Toppling destruction

图7 坠落式破坏Fig.7 Falling destruction

倾倒式 主要受顺坡向陡倾裂隙控制,随着下部软弱基座的掏空,重心逐渐外倾,将发生倾倒式破坏,在重力、降雨作用下危岩体绕下部基座支点向坡外发生转动倾倒崩落。其中 WY1、WY2、WY3为此类破坏方式。

坠落式 由于岩体经过差异风化,岩体下部出现凹腔,在重力作用下,岩体后缘出现卸荷裂隙,随着卸荷裂隙张开度不断增大,再加上两侧裂隙和层面的切割,最终岩体或岩块以自由落体的方式坠落(WY4和WY5)。

3.2 主要影响因素

根据现场勘查,结合泡桐树垭危岩体的性状特征与变形特点,区内危岩形成的主要影响因素分析如下:

(1)地形条件 因人工切坡修路形成的临空面近直立状,多呈岩屋状负地形,使上部岩体悬空,破坏了边坡原始自然平衡状态,引起了岩体应力重分布,边坡卸荷,于临空面处产生张拉裂缝,形成松弛变形破坏。人工切破为危岩的形成和发展提供了有利的地形条件。

(2)地层岩性 危岩体由震旦系上统灯影组(Z2dn)岩性硬脆的厚层状白云质灰岩、灰岩组成;基座为震旦系上统陡山沱组(Z2d)相对软弱的炭质页岩组成,上部岩体悬空后易产生硬脆性变形破坏,形成崩落、掉块甚至大规模的崩塌。

(3)岩体结构与构造因素 岩体中陡倾角的构造裂隙较发育,使得岩体完整性较差。在风化、自重卸荷作用下,陡倾的构造裂隙不断扩张发展,累进性破坏造成岩石结构面的抗剪强度降低,并形成岩体应力松弛带,持续发展将形成剪切裂缝,当岩体的极限平衡状态遭到破坏后,将产生变形破坏,形成崩落、掉块甚至崩塌。危岩后部多见顺坡向裂隙产生卸荷张裂后形成主控裂缝。说明岩体结构与构造因素是危岩形成的另一主要因素。

(4)水的作用 大气降雨沿岩体节理裂隙入渗后,增加了岩体的重量,其作用一是水体渗透进入岩体裂隙后,浸润了结构面,降低了其力学强度;二是雨后岩体内短时充水程度较高,岩体内的动静水压力增大,不利于岩体的稳定。据现场调查访问,区内危岩变形扩展多发生在雨季,说明大气降雨是崩塌危岩形成和发展的主要诱发动力因素。每当遇到汛期以及地震,产生崩塌的可能性更大、频率更高。

(5)卸荷作用 切坡修路形成高陡人工岩质边坡,陡崖临空面形成后,临崖部位的岩体应力状态将发生改变,一方面残余构造应力发生应力回弹,另一方面临崖岩体在重力作用下向临空面松动蠕变产生卸荷作用,在崖顶一定范围内将产生应力集中,变形部位则多为岩体应力集中和重分布的部位。岩体在卸荷作用下将沿构造裂隙产生开裂,为表水入渗提供通道。卸荷作用对崩塌、危岩的形成和发展影响较大。

(6)人类工程活动 泡桐树垭危岩体初期,主要是由于切坡修路在磨岭和小门垭形成斜坡陡崖带,公路切坡形成高10~30 m、坡度80°~90°的陡崖,局部呈岩屋状,后期陡崖下部陡山沱组炭质页岩在差异风化作用下形成岩腔,改变了岩体原来的力学条件,导致岩体结构面的表生改造作用加剧,其主要特征是:爆破作用使得岩石表面非常破碎,再由于卸荷作用,陡崖岩体产生卸荷回弹效应,陡倾角裂隙进一步扩展,形成卸荷裂隙带,卸荷裂隙带沿陡崖呈带状分布。危岩体的陡倾角裂隙的形成为其进入时效变形破坏创造了条件,此过程是一个缓慢的塑—弹—塑性变形破坏过程,主要受卸荷作用、地下水及地震等因素影响。陡崖带岩体在经历陡崖带岩体的时效变形和陡崖带岩体破坏两个阶段的变形破坏后,受降雨等因素触发,发生崩塌破坏。

4 结语

泡桐树垭危岩体WY1-WY5位于陡崖部位,危岩体发育在陡崖强卸荷带中。由于人类工程活动造就了沿路的大面积危岩分布。危岩带下部有邹石公路、居民住宅和耕地,危岩陡崖岩体完整性较差,整体处于稳定状态和欠稳定状态,小规模崩塌变形破坏时有发生,因此及时对该危岩体进行勘查及治理是十分紧迫和必要的。

[1] 薛劲锋,等.湖北省三峡库区后续地质灾害防治夷陵区泡桐树垭危岩体勘查报告[R].广州:广东省工程勘察院,2012.

[2] 徐邦栋.滑坡分析与防治[M].北京:中国铁道出版社,2001.