上海滨岸潮滩汞污染特征及其生态风险

赵 健

(华东师范大学 地理科学学院, 上海 200241)

上海滨岸潮滩汞污染特征及其生态风险

赵 健

(华东师范大学 地理科学学院, 上海 200241)

滨岸潮滩中Hg的污染特征对潮滩生物乃至人类健康的潜在危害较大。上海滨岸潮滩沉积物中Hg含量在0159~0.541 μg/g之间变化,位于加拿大环保部制定的TEL和PEL之间,对当地水生生物偶尔会有负面效应,含量高值主要出现在LH、GL和LCG岸段,柱样沉积物中Hg的含量高值出现在5 cm深度左右,粘粒和有机质含量是影响沉积物中Hg空间分布的主要因子。Hg-e和Hg-s是沉积物中Hg的主要赋存形态,分别占到总Hg含量的9.0%~50.3%和37.7%~85.3%。由生物可利用态Hg带来的生态风险不同于沉积物中总Hg的生态风险,根据沉积物中生物可利用态Hg进行生态风险评价更具有实际意义。

潮滩;汞;生态风险;污染特征;沉积物

一、引言

近年来,河口生态系统中汞的地球化学行为受到了全球范围的广泛关注,水体中的汞不仅对水生生物具有毒性作用,而且在还原条件下可以转化为生物累积性较高的形态-甲基汞[1],对整个河口生态系统甚至人类健康带来较大危害。沉积物是河口和近岸生态系统中汞的主要储存库[2][3]。受潮汐、风暴潮等自然过程以及疏浚、养殖拖网等人类活动影响,累积在沉积物中的汞又可以通过再悬浮等过程释放到上覆水中,成为上覆水中汞污染的重要来源[4][5]。

在我国沿海和河口地区的一些研究表明,长江河口、锦州湾和五里河口水体中溶解态汞含量相对较高[6][7]。其他研究揭示了汞在我国东海沉积物和我国东南部红树林湿地沉积物中的分布和赋存形态[8][9]。然而,到目前为止,有关长江口潮滩汞的研究还较为薄弱。本文主要分析了上海滨岸潮滩沉积物中汞的含量、分布及其赋存形态,利用潜在生态风险评价方法评价了潮滩沉积物中汞的潜在生态风险危害。

二、材料与方法

1.研究区概况

长江口滨岸潮滩发育广阔,主要分布在河口南北两岸、及崇明岛、长兴岛等岛屿和阴沙周边。本研究区域主要包括位于上海区域内的长江口南岸潮滩和崇明岛东部潮滩。长江口潮滩根据其地貌形态可分为河口边滩和河口心滩两种形式,南汇东滩、崇明东滩和横沙东滩等均为河口边滩,在微风天气条件下,河口潮滩成为泥沙的堆积场所[10]。滩地根据自然地貌沉积分带性特征自陆向海依次可划分为高、中、低潮滩,其中,高潮滩沉积物最细,滩面上芦苇和海三棱藨草发育茂盛;中潮滩沉积物由青灰色的粘土质粉砂和粉砂组成,滩地植被以斑状分布的海三棱藨草为主;低潮滩沉积物最粗,多为粉砂和细砂质粉砂,局部为细砂,滩面上无大型植被发育。由于受围垦和海浪侵蚀等因素的影响,目前许多岸段实际上已无高、中潮滩出露。

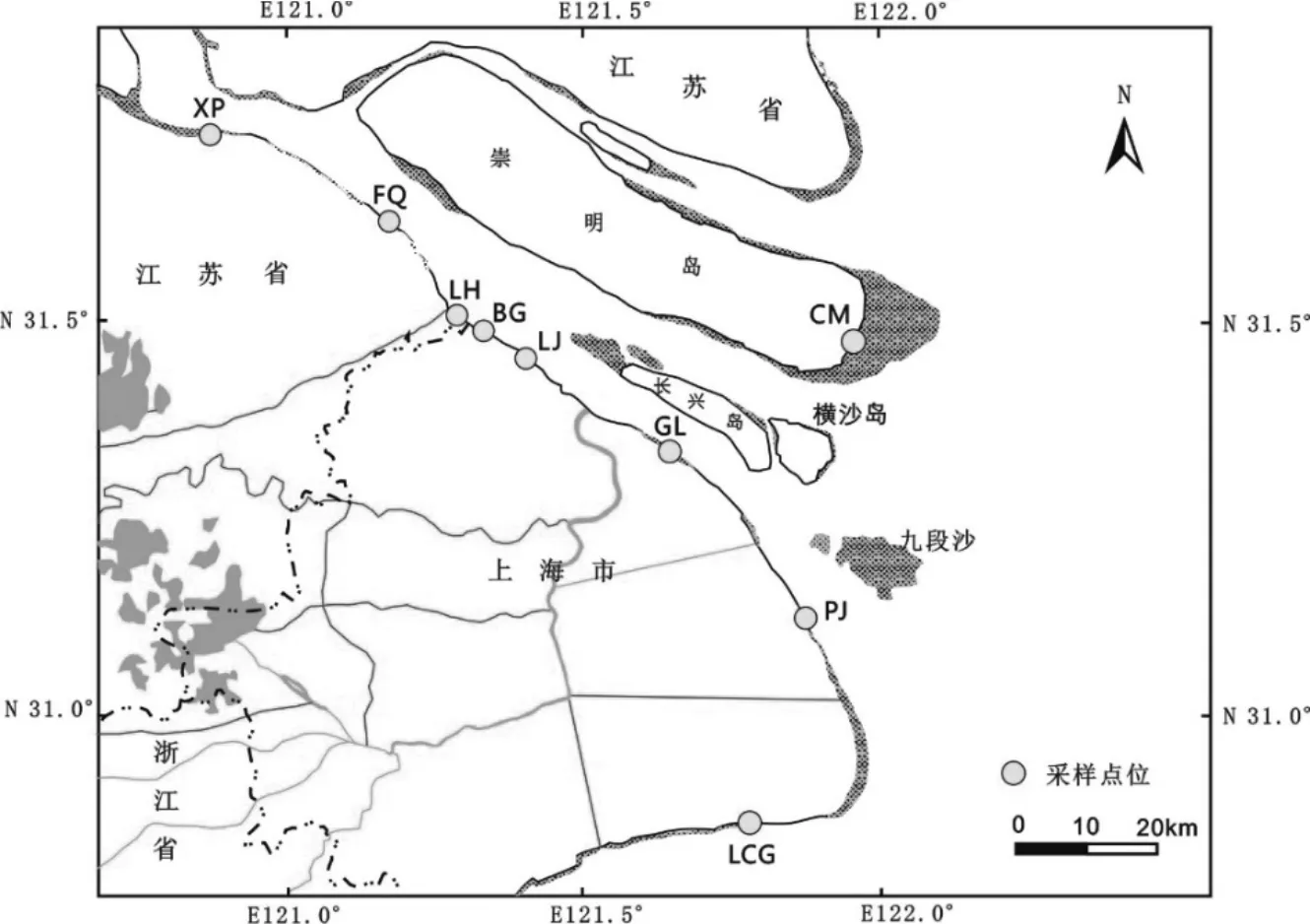

2.样品采集与预处理

在整个长江口南岸浒浦至芦潮港岸段以及崇明东滩选取了9个采样断面进行样品采集,包括崇明东滩(CM)、浒浦(XP)、浮桥(FQ)、浏河(LH)、宝钢水库(BG)、罗泾(LJ)、顾路(GL)、浦东机场(PJ)和芦潮港(LCG)。其中,CM和LH高、中、低潮滩发育完整,各设3个采样点,FQ中潮滩发育不完整,在高潮滩互花米草带和低潮滩设了2个采样点,其它采样断面发育较窄,只保留了低潮滩,因此各设1个采样点。研究区域与采样断面分布如图1所示。

图1 长江口采样断面分布示意图

于2010年10月在XP至LCG岸段和CM采集了潮滩表层0-5cm的沉积物样品,带回实验室后立即冷冻保存。此外,在2008年10月还在BG外侧低潮滩采集了2根30cm长的沉积物柱样,带回实验室后在氮气分样箱中分割样品,按0.5-5cm间距不等距取样,分层样品冷冻保存待测。

3.分析测试

沉积物样品经冷冻干燥后研磨均匀,取部分样品用激光粒度仪(Counter LS13 320)测试沉积物粒径,剩余样品过240目尼龙筛待测。沉积物有机质含量采用重铬酸钾氧化-外加热法测定(LY/T1237-1999)。沉积物样品中的总Hg使用王水进行消解。Hg的赋存形态按照Bloom等的五步连续提取方法进行分步提取,依次为水溶态(Hg-w)、“人类胃酸”酸溶态(Hg-h)、有机螯合态(Hg-o)、元素Hg(Hg-e)和硫化汞(Hg-s)[11],用AFS 9230型双道原子荧光光度计(北京吉天公司)进行Hg含量的测定,测定时用5%的HCl(V/V)作载流液,1%KBH4+ 0.5%的KOH(m/V)作还原剂。

为了保证分析结果的准确性和可靠性,实验分析时均同步分析试剂空白样品、平行样品和长江水系沉积物标准物质(GBW07309),所有标准物质中Hg的回收率都控制在90%以上。

三、结果与讨论

1.潮滩沉积物中汞的含量水平

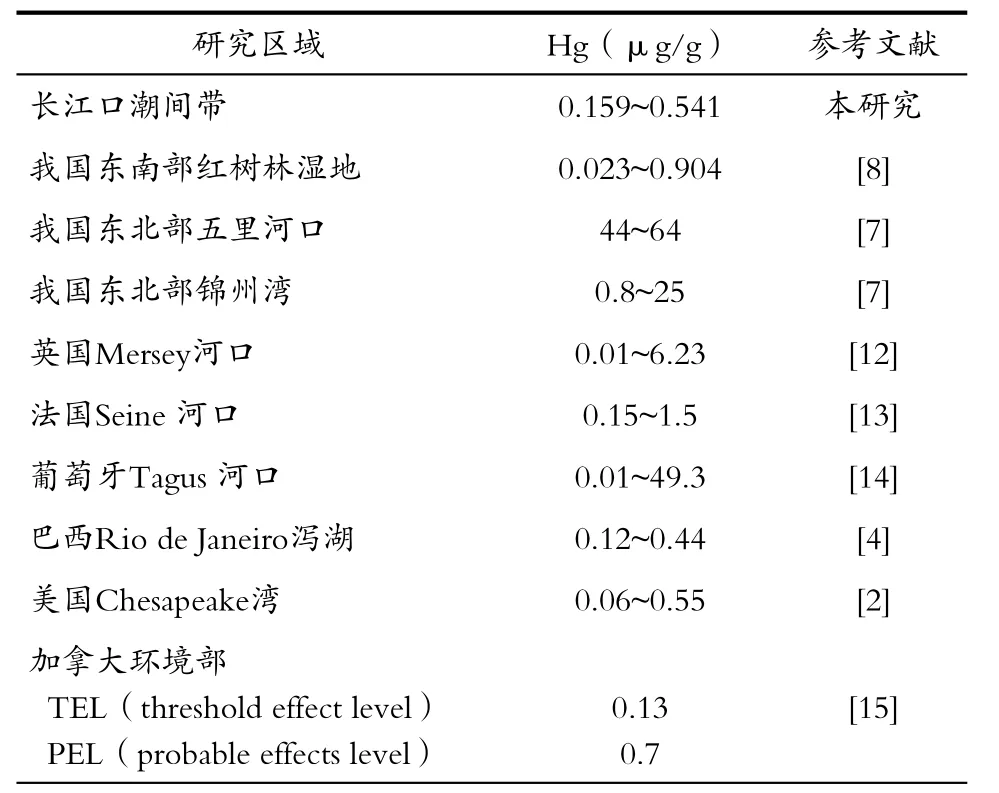

长江口潮滩沉积物中Hg含量平均值为0.297±0.126 μg/g,变异系数为42.4%。与国内外已有的研究数据相比(表1),长江口潮滩沉积物中Hg的含量大多落于我国东南部红树林湿地[8]、英国Mersey河口[12]、法国Seine河口[13]、巴西Rio de Janeiro泻湖[4]、美国Chesapeake湾[2]沉积物中Hg的含量范围之内。但沉积物中Hg的最高含量比我国东北部五里河口和锦州湾[7]以及葡萄牙Tagus河口[14]沉积物中的最高含量低2个数量级,其原因主要是后者历史上曾受到来自工业源Hg的污染。目前,世界上很多国家部门已经建立了有关沉积物中Hg的质量标准,其中加拿大环保部制定的标准值最严格,根据这一标准,所有样点沉积物中Hg的含量都在TEL和PEL之间(表1),说明长江口潮滩沉积物中的Hg对当地水生生物偶尔会有负面效应。

表1 长江口潮滩与国内外其他河口沉积物中Hg含量对比

2.潮滩沉积物中汞的空间分布特征

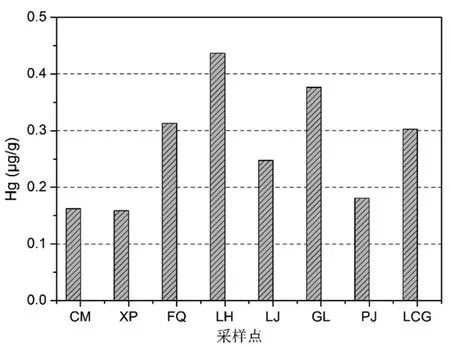

由于受围垦、大型钢铁厂和港口建设等人类活动的影响,目前上海滨岸地区大多数岸段仅保留了较为狭窄的低潮滩,因此下面将以低潮滩沉积物中Hg的含量来探讨其沿程分布特征(图2)。LH低潮滩沉积物中Hg含量最高,达到0.437 μg/g,其次依次是GL、FQ和LCG,都超过了0.3 μg/g,其余各点Hg含量相对较低。从XP到LH岸段,沉积物中Hg含量逐渐增加,这是因为Hg污染可能通过浒浦河与浏河输入,使近岸水体中溶解态Hg含量较高,由于长江冲淡水的作用,进入河口水体中的溶解态Hg一般会在河口下游地区发生吸附与沉降,因此导致LH岸段沉积物中出现较多Hg的累积。LJ-GL岸段由于较宽,中间排污口、港口、煤码头等分散分布,污染物进入河口水体以后,经稀释、混合以及颗粒吸附、絮凝沉降等过程,又被涨潮流带入附近岸段发生了沉降累积,使GL岸段沉积物中出现Hg的富集。

图2 长江口低潮滩沉积物中Hg的沿程分布

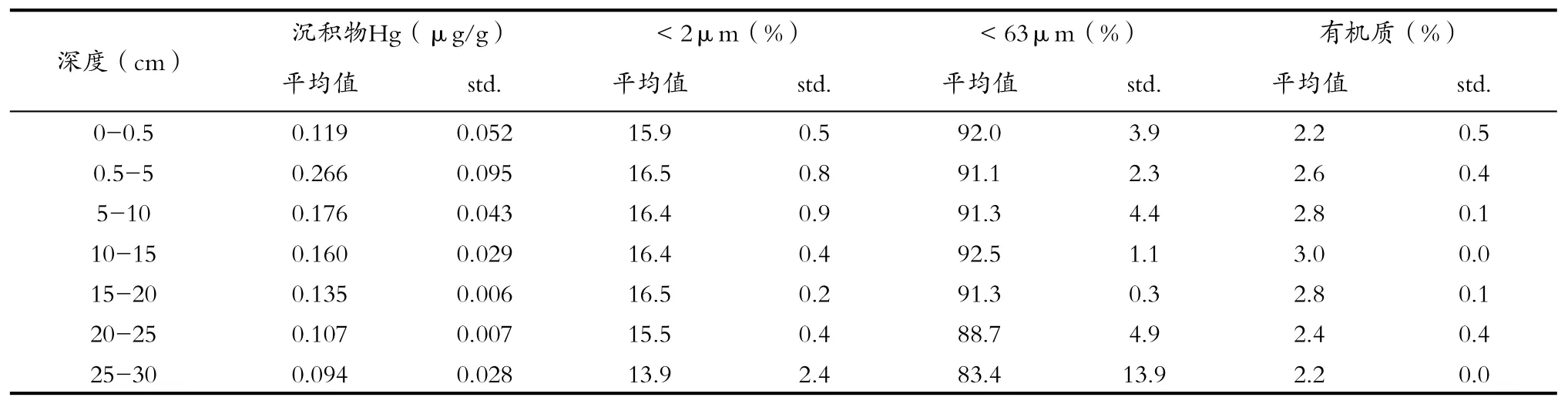

2008年冬季 BG低潮滩柱样沉积物中Hg含量、沉积物粒径和有机质含量如表2所示。柱样沉积物中Hg含量在0.094~0.266 μg/g之间变化,在表层5 cm的柱样中,沉积物中的Hg含量从表层向下含量大量增加,之后,向下随深度增加含量逐渐降低。在低潮滩沉积物-水界面,沉积物中结合的部分Hg可以转化迁移到水相中,孔隙水中较高含量的溶解态Hg会通过扩散等迁移过程进而增加上覆水中Hg的负荷。Mason等认为在氧化条件下沉积物中的Hg会发生释放,其释放通量与沉积物中的Fe、Mn、硫化物或DOC的含量关系较小[16]。

通过对沉积物粘粒含量与沉积物中Hg含量的线性回归分析发现,BG柱样沉积物中的Hg含量与沉积物粘粒含量之间存在较好的相关性,Pearson相关系数可达到0.63。由于受局地Hg污染排放的影响,使部分岸段表层沉积物中的Hg含量出现富集,导致沉积物中的Hg与粘粒含量之间没有显著的相关性。此外,BG柱样沉积物中的Hg含量与沉积物有机质含量之间也存在较好的相关性,Pearson相关系数可达到0.45。排除几个污染较重的站点以后,表层沉积物中的Hg与有机质含量之间也表现出较强的相关关系,相关系数达到0.53。这说明沉积物的粘粒和有机质含量是影响长江口潮滩沉积物对Hg吸附量的两个控制因子。

表2 BG柱样沉积物中Hg的含量与沉积物理化参数

3.沉积物中Hg的赋存形态

基于沉积物中Hg的迁移能力及其结合剂不同,Bloom等采用五步连续提取的方法将沉积物中Hg分为五种赋存形态,依次为水溶态(Hg-w)、“人类胃酸”酸溶态(Hg-h)、有机螯合态(Hg-o)、元素Hg(Hg-e)和硫化汞(Hg-s)[11]。Hg-e 和Hg-s在沉积物中的迁移能力较弱,因此其生物可利用性较低。Hg-o的迁移能力高于Hg-e 和Hg-s,但低于Hg-w和Hg-h,后两者很容易进入水相并在生物体内发生累积,因此风险较高。

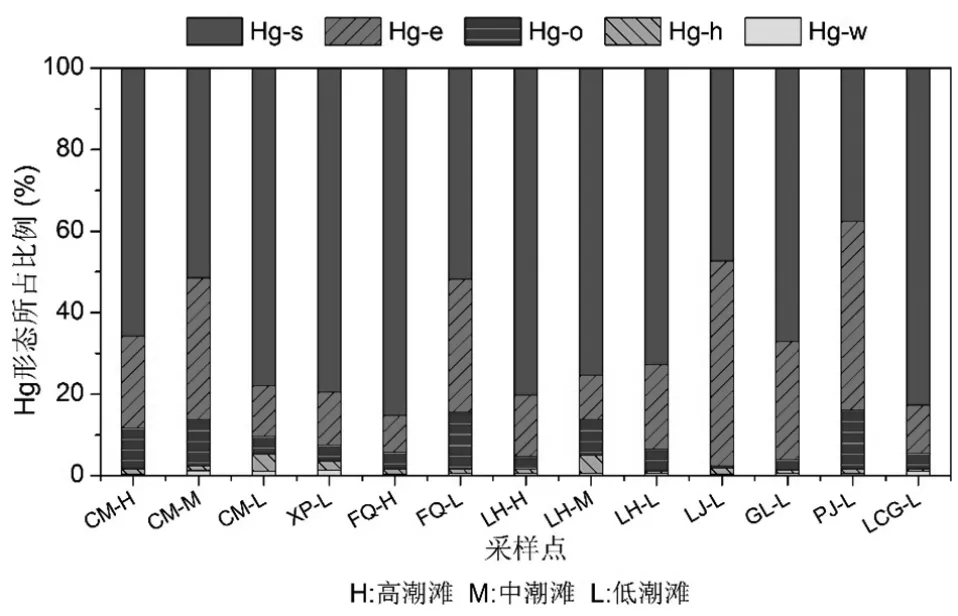

长江口潮滩沉积物中Hg的赋存形态如图3所示。从各形态Hg的含量来看,Hg-s形态含量最高,在0.073~0.433 μg/g之间变化,占到总Hg含量的37.7%~85.3%,XP、LH和LCG岸段沉积物中Hg-s形态所占比例最高,都在72%以上。仅次于Hg-s的是Hg-e形态,含量在0.021~0.118 μg/g之间,占到总Hg含量的9.0%~50.3%,其中LJ和PJ岸段沉积物中Hg-e形态所占比例最高,达到46%以上。当沉积物受到物理扰动较少时,Hg-s与Hg-e在沉积物中的迁移能力较弱,对水生生物的生物可利用性较小。长江口潮滩沉积物的Hg主要以这两种形态为主,占到THg的84%以上,说明该区域沉积物中Hg的风险较低。潮滩沉积物中Hg-o含量较低,占到总Hg含量的0.5%~14.5%,Hg-w和Hg-h含量也较低,二者只占到总Hg的5.2%以下,进一步说明该区域沉积物中Hg的风险较低。

图3 上海滨岸潮滩沉积物中不同形态Hg的赋存比例

4.基于潜在生态危害指数法的生态风险评价

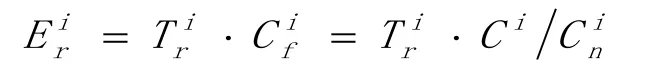

根据Hakanson生态风险评价方法[17],某一区域i重金属的潜在生态危害指数()计算公式如下:

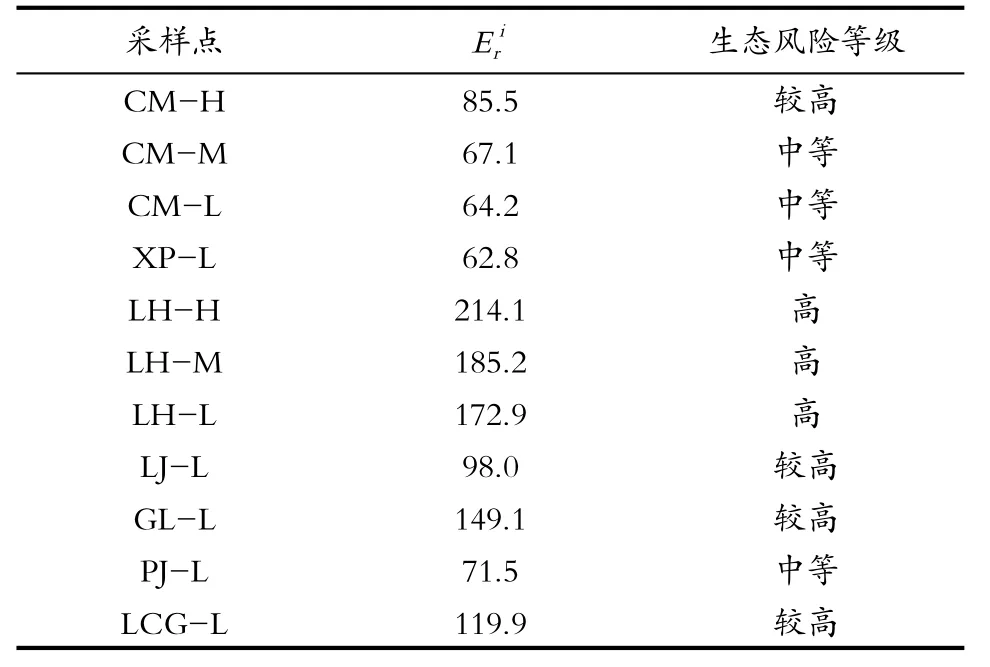

上海滨岸潮滩沉积物中Hg的潜在生态危害指数如表3所示。Hakanson根据单种污染物Eri值的大小,将沉积物中该污染物的生态风险依次划分为低、中等、较高、高和很高水平。本研究中LH沉积物中的Hg已达到高生态风险等级,LCG、GL和LJ沉积物中的Hg已达到较高生态风险等级,其余岸段沉积物中的Hg都属于中等生态风险等级。由于Hg-w、Hg-h和Hg-o在沉积物中的迁移能力较强,因此将这3种形态的Hg累加起来可以用来评价Hg的生物可利用性及其潜在生态风险。可以看出,潮滩沉积物中生物可利用态Hg的含量都较低(图3),与总Hg 评价结果明显不同,说明由生物可利用态Hg带来的生态风险并不依赖于沉积物中总Hg含量的变化。考虑到沉积物中Hg的迁移能力及其被生物吸收利用的途径,根据沉积物中生物可利用态Hg进行生态风险评价更具有实际意义。

表3 长江口潮滩沉积物中Hg的潜在生态危害指数

四、结论

上海滨岸潮滩沉积物中H g含量平均值为0.297±0.126 μg/g,变异系数为42.4%。根据加拿大环保部的标准,表层沉积物中Hg的含量都在TEL和PEL之间,说明长江口潮滩沉积物中的Hg对当地水生生物偶尔会有负面效应。低潮滩沉积物中Hg含量高值主要出现在LH、GL和LCG岸段,柱样沉积物中的Hg从表层向下直至5 cm深度含量大量增加,再向下随深度增加含量逐渐降低。沉积物的粘粒和有机质含量是影响沉积物中Hg空间分布的两个控制因子。Hg-e和Hg-s是沉积物中Hg的主要赋存形态,其中Hg-s形态含量最高,占到THg含量的37.7%~85.3%。潮滩沉积物中总Hg的潜在生态风险较高,但其生物可利用态含量较低,根据沉积物中生物可利用态Hg进行生态风险评价更具有实际意义。

参考资料:

[1] Ankley G T, Di Toro D M, Hansen D J, et al. Technical basis and proposal for deriving sediment quality criteria for metals [J]. Environmental Toxicology and Chemistry, 1996, 15: 2056-2066.

[2] Mason R P, Lawson N M, Lawrence A L, et al. Mercury in the Chesapeake Bay [J]. Marine Chemistry, 1999, 65: 77-96.

[3] Rothenberg S E, Ambrose R F, Jay J A. Mercury cycling in surface water, pore water and sediments of Mugu Lagoon, CA, USA [J]. Environmental Pollution, 2008, 154: 32-45.

[4] Lacerda L D, Gonçalves G O. Mercury distribution and speciation in waters of the coastal lagoons of Rio de Janeiro, SE Brazil [J]. Marine Chemistry, 2001, 76: 47-58.

[5] Lindberg S E, Hariss R C. Release of mercury and organics from resuspended near-Shore shore sediments [J]. Journal (Water Pollution Control Federation), 1977, 49: 2479-2487.

[6] Zhang S M, Zhen S Q, Pang X Z. Mercury in the Changjiang River estuary water [J]. Marine sciences, 1989, 5: 40-43.

[7] Wang S, Jia Y, Wang S, et al. Total mercury and monomethylmercury in water, sediments, and hydrophytes from the rivers, estuary, and bay along the Bohai Sea coast, northeastern China [J]. Applied Geochemistry, 2009, 24: 1702-1711.

[8] Ding Z H, Liu J L, Li L Q, et al. Distribution and speciation of mercury in surficial sediments from main mangrove wetlands in China [J]. Marine Pollution Bulletin, 2009, 58: 1319-1325.

[9] Shi J, Liang L, Yuan C, et al. Methylmercury and total mercury in sediments collected from the East China Sea [J]. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2005, 74: 980-987.

[10] 茅志昌,潘定安,沈焕庭.长江河口悬沙的运动方式与沉积形态特征分析[J].地理研究,2001,20(2):170-177.

[11] Bloom N S, Eve P, Jodie K, et al. Selective extractions to assess the biogeochemically relevant fractionation of inorganic mercury in sediments and soils [J]. Analytica Chimica Acta, 2003, 479: 233-248.

[12] Vane C H, Jones D G, Lister T R. Mercury contamination in surface sediments and sediment cores of the Mersey Estuary, UK [J]. Marine Pollution Bulletin, 2009, 58: 940-946.

[13] Ouddane B, Mikac N, Cundy A B, et al. A comparative study of mercury distribution and methylation in mudflats from two macrotidal estuaries: The Seine (France) and the Medway (United Kingdom) [J]. Applied Geochemistry, 2008, 23: 618-631.

[14] Canário J, Vale C, Caetano M. Distribution of monomethylmercury and mercury in surface sediments of the Tagus Estuary (Portugal) [J]. Marine Pollution Bulletin, 2005, 50: 1142-1145.

[15] Smith S L, MacDonald D D, Keenleyside K A, et al. A preliminary evaluation of sediment quality assessment values for freshwater ecosystems [J]. Journal of Great Lakes Research, 1996, 22: 624-638.

[16] Mason R P, Kim E H, Cornwell J, et al. An examination of the factors influencing the flux of mercury, methylmercury and other constituents from estuarine sediment [J]. Marine Chemistry, 2006, 102: 96-110.

[17] Hakanson L. An ecological risk index for aquatic pollution control: a sediment biological approach [J]. Water Research, 1980, 14(8): 975-1001.

(责任编校:缪鑫)