电影音乐百年史

编者按:音乐可以离开电影,但电影却不能阙如音乐。倘或卓别林没有为自己的默片谱写出精彩诙谐节奏自洽的音乐,想必其电影定会失色很多。同样的道理,也适用于《泰坦尼克号》,设若没有詹姆斯·霍纳,卡梅隆此片恐怕也难以想象。但电影音乐究竟何为?是电影附属,还是电影注解,抑或不止于此二者?在百年影视上它又是如何演变发展的?本刊特约专栏影评家耀辰先生,为大家从头道来,一探究竟。

电影原声在经历了诞生初期的混沌乱象后,转而随着电影工业的秩序化,变得越发有章可循,不仅制片公司开始发行与电影相匹配的“演奏次序表”,就连影院老板也绞尽脑汁让自家的配乐与别个不同。但这并不意味着专门为电影谱写原声成为潮流,恰恰相反的是,此时配乐的规范基础,不过是对旧时代古典乐的情绪化分类,而真正尝试为电影特意编排配乐的,也是18世纪末19世纪初的古典乐师,比如约翰·施特劳斯、肖斯塔科维奇、卡米尔-圣·桑斯和约瑟夫·卡尔·布列尔等。

演奏次序表

1905年左右,随着电影市场不断繁荣,电影院的规模也越来越大,电影音乐也就成了影院老板营销的常规手段。当某城镇的电影院需要放映同一部电影时,各个影院的经理就会让乐师演奏与别家不同的音乐,藉此与其他竞争者区别开来,倘或曲目足够打动观众,电影院的社会地位也会因之水涨船高。电影院规模化的趋势,逐渐瓦解了单个配乐师随意演奏的情形,结婚时奏葬礼进行曲的情形也随之成为历史,代之以大型的管弦乐队,以及精挑细选的知名曲目。彼时乐队的组合方式是,至少要有钢琴、小提琴和大提琴,倘或负担得起更多的乐师费用,应该再选一把小提琴,然后依次是长笛、短号、鼓、长号、单簧管和另外一把小提琴,随后乐队就可按两个方向发展,依照电影院想要强调的音乐类型,增加弦乐或铜管乐乐器。

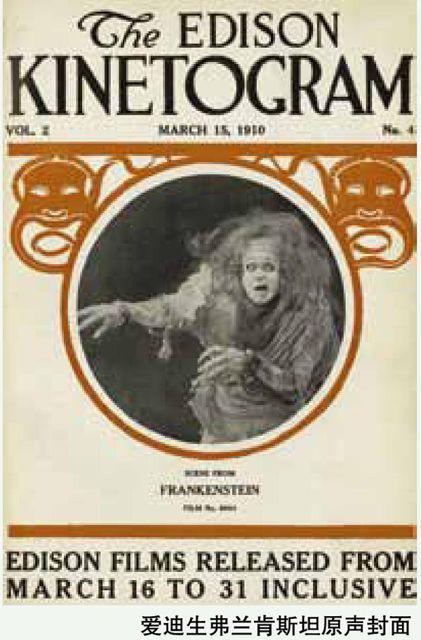

与电影院同步的,是制片公司组成后,尝试对影院所选的电影配乐实施管控,最典型的代表,就是爱迪生电影公司的做法。爱迪生公司很早就注意到电影音乐对于电影传播的重要性,因而努力想要从中探寻到能让电影院、电影公司和观众都能满意的方法,他们最终的做法,就是随着电影发行分发电影播映时的建议曲目(这些曲目依旧以古典名曲为主,略微参杂当时的流行音乐,但几乎没有原创)——一种后来被称为“演奏次序表”的东西随即诞生。电影公司的演奏次序表,标示出电影中何处应该演奏什么曲目,并将之作为业界规范推广开来,以致它成了后来所有大型电影公司随电影分发演奏次序表的寻常之举,而且在无声电影时代的后半阶段没有变更。

爱迪生公司1910年的《弗兰肯斯坦》的演奏次序表,就是其中最好的事例。这张表上有14个相应的音乐演奏建议,提示涉及了电影情节的显著变化,其基本模式是“直到-之后”:电影开始时,徐缓地演奏《你将记起我》(Then Youll Remember Me),直到出现弗兰肯斯坦实验室的场景,之后演奏《F调旋律》,现实中板,直到怪物被创造出来,之后渐快(这种借助中板等旋律快慢掌控电影或紧张或恐怖气氛的做法,是当时最惯常的配乐方式)。除了这些曲目,次序表里比重最大的,仍旧是19世纪的歌剧,比如每当怪物出现时都要演奏卡尔·玛利亚·冯·韦伯的《自由射手》。

通过愈加详尽的演奏次序表,电影公司努力想让音乐与电影协调无间,而这种做法则间接催生了专为电影配乐而编纂的音乐选编,其中最早的选编事例,是1913年首次出版的《山姆·福克斯电影音乐》系列(Sam Fox Moving Picture Music),而最著名的,当属1924年艾尔诺·瑞彼的《钢琴手与风琴手电影配乐指南》。该书囊括了700余首曲子,按52种气氛分类整理,并在每页纸的空白处都留有一份52个主要部分的索引页码,因此在电影情节需要时,乐师能够准确地找到下一支曲子。此类书籍最终取代了电影公司自发的演奏次序表,不仅因为其更加高效实用,而且还向乐队指挥和影院经理,额外提供了许多实用的应急指南,比如“倘或机房失火,继续演奏,但要打开观众席的灯,并演奏一首人人都会唱的流行歌曲。”

特意谱写的原声

截至到《钢琴手与风琴手电影配乐指南》广受欢迎的1924年,电影配乐主要还在沿用19世纪的古典歌剧,而专门为电影编排的原声却少得可怜。但少并不意味着没有。事实上,早在1908年,美国作曲家约瑟夫·卡尔·布列尔(Joseph Carl Breil,1870-1926),和法国古典音乐作曲家卡米尔-圣·桑斯(Camille Saint-Saens,1835-1921),就已经分别为两部作品编写过配乐,前者是格里菲斯的史诗巨制《一个国家的诞生》,后者则是安德烈·卡尔梅和夏尔·勒巴尔吉15分钟短剧《刺杀德吉斯公爵》。

据格里菲斯回忆,他参与了音乐策划并亲自创作了部分音乐,但实际情况却是,真正负责并实现格里菲斯音乐野心的,其实是布列尔——尽管格里菲斯的言论显得太过自负,不过有一点无可否认,那就是他强烈希望音乐能够成为电影叙事的一部分,让它成为该片的内在有机体。布列尔显然意识到了《一个国家的诞生》与众不同的史诗气质,因而决意编写出能够与之匹及的宏伟乐章。他从十九世纪的核心管弦乐曲目中借用和改编了一些曲子,包括韦伯的《自由射手》、贝里尼的《诺玛》、贝多芬的《牧歌交响曲》以及柴可夫斯基的《1812序曲》等。他把这些片段与传统的流行乐旋律混合,例如在3K党疾驰而过时演奏瓦格纳的《女武神骑行》,而庆祝黑人反叛者胜利时则换成当时流行的“迪克西”。除了这些借鉴,布列尔还为电影新创作了整整一系列的主题曲,并以此作为电影基调,由此便有了一份与电影情节相协调,且有着内在一致性的管弦乐谱。在影片首演以及随后的巡演中,该配乐由约70名乐师组成的乐队演奏,并在后来的放映中给影院配发乐谱副本。

尽管《刺杀德吉斯公爵》片长只有15分钟,但卡米尔还是新创了完整的主旋律,其影史地位绝对不应该被忽视。遗憾的是,为电影创作原声并没有就此成为主流,反倒在未来的16年间,始终徘徊在电影音乐边缘。个中缘由错综复杂,其中最大的障碍,就在于电影公司和电影院的规模问题:当时公映的电影,能在资金投入、片长时间以及电影规模上比肩《一个国家的诞生》者着实凤毛麟角,更多的还是发行时间和播映周期都很短的娱乐片,倘或耗费类似的原声创作精力,对他们来说根本不合算——毕竟,这不过是桩生意。

但到了全球电影行业都蓬勃发展的1924年之后,情况就发生逆转:先是莫迪默·维勒为道格拉斯·范朋克的三部冒险电影配乐(《巴格达窃贼》、《佐罗之子》和《黑海盗》),接着是艾尔诺·瑞彼为杜邦的《杂耍场》和茂瑙的《浮士德》配乐,再就是戈特弗里德·胡佩茨,为弗里茨·朗的《尼伯龙根之歌》和《大都会》谱写电影原声。在这些专为电影创作音乐的事例中,毫无疑问欧洲最多,而其中最著名的,当是理查德·斯特劳斯的歌剧《玫瑰骑士》被改编成同名电影时,斯特劳斯不仅亲自改编了歌剧音乐,还为电影特意谱写了新的配乐,更主动请缨担任公映时的乐队指挥——遗憾的是,他的指挥节奏跟不上电影的放映速度,最后不得不把指挥棒交给“合适的”电影指挥。

该时段将原声谱写浪潮推向高潮的,除了德国和法国电影,还有前苏联导演谢尔盖·爱森斯坦的《战舰波将金号》和《十月》,这两部电影的作曲家,都是与爱森斯坦私交甚厚的德国作曲家埃德蒙·梅瑟。此外,前苏联著名音乐家肖斯塔科维奇,也在1929年为柯静采夫的《新巴比伦》担纲配乐。(未完待续)

【责编/九月】