古今

蔚蓝

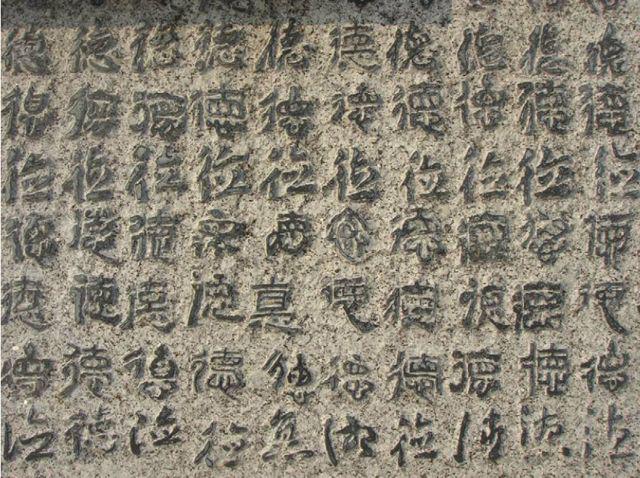

我爱看古人的文字甚于今人的文字,是因为今人写字比古人懒多了。

就引经据典来说,本是盗取前人的东西,古人好歹设了埋伏好的伏线,赋予经典新的生命和意义,如同将白牡丹插在汝窑青瓷里,相得益彰。今人却是一个睡过了头的人,往衣柜里胡乱找一件穿上就出门了,走到地铁口才在镜子里发现原来错穿了祖母的对襟袄子,四不像还自以为独领风骚。

古人要求苛刻,三句两年得,语不惊人死不休以至读的人拍案叫绝,今人才不管那么多,他们甚至懒得遣词造句,顶着著名作家的名头往那儿一坐,提笔挥就,横竖无论写什么都有人看,看的人也只是看热闹。

前一阵子写信同朋友讨论如今的相声界一片荒芜,因何?如今的相声大师们都忙着上网,摘几个别人的好段子乱炖一气就据为己有了,调侃与热闹大概也就是那样乱炖出来的。圈外的人看完笑笑了事。圈内的人却日益风生水起。懂得的人自然是不屑的,不懂的人却是万分羡慕的。

到底还是追求名利,有几位“大师”会真正腾出时间静下心琢磨段子呢?老一辈艺术家琢磨一个段子需要三五年,经世流传。如今的“艺术家们”拼凑一个段子大致连三五天都不用,听众们轰然一笑就什么都没了。

也怨不得,如今大半的听众只求哄然一笑,他们才没有时间深究,能博一笑,已属不易。因大多数的人面对琐碎的生活负重不堪,时时挂着微笑在脸上的不过是些表演家。

再说遣词造句,除非与生俱来有天赋的文学奇才能出口成章,别的人通常都要有一个思考过程,古人讲究对仗工整意境吻合,那是十分难的事,哪有那么多巧妙的物事恰恰都等着入诗呢!

李商隐写:沧海明月珠有泪,蓝田日暖玉生烟。遣词华丽,对仗工整且不说,最最难得的是意境吻合到毫无瑕隙。读完此两句,来不及掩卷就入了诗境,应了戴叔伦说的可望而不可置于眉睫之前的诗家美景。

担得起“可巧”二字的则是温庭筠的句子,玲珑骰子安红豆,入骨相思知不知?太取巧了,以至读起来不免觉得太刻意,又觉得作者占了便宜,有这么现成的好东西还怕没好句。也可见温八叉心思别致,写者首先是一个对生活观察入微的人,张爱玲写电车上两个太太都能写一篇,读来十分有趣,足见她冷眼旁观的功力。

写字的过程,是一个卖弄学问和智商的过程,如果没有点技巧和聪慧在里头,岂不人人都成了写家,这一点张爱玲可以现身说法,她那些故事叫忧国忧民的鲁迅写出来,想必看点不多,不过是极普通的题材,叫她一写,就成了倾城之恋,看书人看的不是故事,是讲述故事的人自己加的注解。

有阵子埋怨张爱玲太爱流露小聪慧而失之朴拙,如今看来,这样处处流露小聪慧的文字也是难得的,至少写的人用心了,不像时下的写字人,写一大篇废话只为讲一个简单的人人都明白的道理,结果道理也没讲清楚。就像时下的女明星,总爱露大腿,仿佛除了大腿,她们已经没有看点了。

为什么说今人比古人懒?古人写一个小故事,时间人物地点都有极其雅致的交代,诸如上虞县祝家庄玉水河边,有一个祝英台,才貌双全……今人只会写:我有个朋友,我有个邻居,我的同事同学,至多写我老婆的闺蜜的发小。

走的路越多越谨慎,因为知道一路走来不平顺,看的书越多越汗颜,再不敢自称什么爱写字的人,只不过一个站在门外旁听的学徒。写字写多了也只能说自己是个喜欢记录的人,倘若有幸又出版了几本书,至多也只能说自己是个作者,还需要腆着脸来讲。至于错别字满篇却自称作家的人,在大家的眼里,大概也是仁者见仁、智者见智的事情吧。