每一个案件需要公平正义

李某强奸案、曾成杰案、唐慧案接连引发公众争议

在任何社会,公民的信心都是一种稀缺资源,也是一种易碎品,成之难,毁之易

如果被害人是陪酒女,强奸的危害就更小?日前,清华大学一名法学副教授针对备受关注的北京李某强奸案发表的言论引发巨大争议,尽管他随后公开致歉,但舆论场上的口诛笔伐仍在继续。精通法律的人援引美国联邦证据规则412条规定,强奸案中,被害人性生活史、性生活方面的名声,在强奸案件中不可作为证据。即便没有学过法律,平民百姓也从朴素的情感出发,表现出强烈的道德愤慨,认为人的职业固然有贵贱,但遭到强奸时,危害岂能分高下?

先不说法学副教授这种奇谈怪论的背后究竟有没有见不得人的目的,只看看汹涌而至的讨伐、接踵而来的质疑,就知道人们对案件的进程是多么在意。叫骂也好,围观也罢,关注一个具体的司法案件,本身就表明了人们对司法公正的热切期盼,对公平正义的内心守望,更道破了当下一个真相:法治意识正在公众心中生根发芽。

不是吗?曾成杰被“秘密”执行枪决,在舆论场上激起几乎是一边倒的批评声。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第423条规定,“在执行死刑前,法院应当告知罪犯有权会见其近亲属”。从寻常百姓的感受出发,“鸟之将死,其鸣也哀;人之将死,其言也善”,再怎样罪大恶极,不通知家属就执行死刑,还是难以接受。法律虽然不是人情,但是不能不近人情;法律尽管不是道德,但是不能不讲道德。

因此,商业名人李开复一条微博被大量转发:“如果有一日,我被判死刑,当法官告知有权会见亲属时,我保证我绝对会要求会见亲属。若被处决后,法院宣布我未提出此要求,必然是谎言。”而处于风口浪尖的长沙市中级人民法院,在一边倒的舆论批评面前显得捉襟见肘、节节败退。先是说曾成杰未提出会见,未能平息质疑;又改口说告知了会见权,但曾成杰未提出要求,仍不能平息众怒;最后说没有曾成杰子女电话,不仅没有平息,反而激起了更多愤怒、质疑和批评。

纵观上述两个司法案件变成两起公共事件的过程,不难看出,当前司法体制改革的主要矛盾是人民群众日益增长的法治意识与司法机关落后的工作方式之间的矛盾。公众法治意识生根发芽,本应是建立法治中国最宝贵的民意资源,但如果只有法治意识一枝独秀,人们心中没有法治信心,这绝非建设法治中国之福。

法国思想家卢梭说过,一切法律之中最重要的法律,既不是刻在大理石上,也不是刻在铜表上,而是铭刻在公民的心里。法律的尊严,在于公民信仰。如果公众的信仰在具体案件中一次又一次受挫,就会让法治意识报复性地走向反面——大家觉得法律“不好使”,只是中看不中用的道具,可以置若罔闻、束之高阁,进而另寻出路。

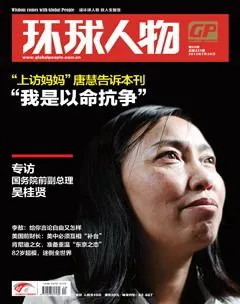

唐慧的漫漫上访路,对此作了最好的阐释。7年前,湖南省永州市司法机关官官相护、不予立案,司法救济渠道堵塞,把唐慧逼上了进京“告御状”的不归路。或许全国每一个上访者的心里,都有对司法包庇、求告无门的痛心疾首。7年后,湖南省最高人民法院终审判决唐慧胜诉,无论她对自己经受的劳教处分还有多少不平、对永州中院一审判决还有多少不服,这份终审判决总算及时温暖了公民的法律信心。

可见,法治信心并非与生俱来,也不能一劳永逸,需要在每一个具体案件中积累。一次对判,是建立法治信心的一块基石;一次错判,就会触动信心崩溃的链条。法律是冷冰冰的条文,案件却是鲜活的人物和故事,公众可以触摸,可以感知,可以围观。一个案件的示范效应,就像是一幕公开上演的电影,决定着人们在每个案件中看到的究竟是公平正义,还是司法不公。

在任何社会,公民的信心都是一种稀缺资源,也是一种易碎品,成之难,毁之易。涵养法治信心,尤其要着眼于每个具体案件,“让人民群众在每个案件中感受到公平正义”,让法槌的每一次落地都敲得不偏不倚,响得正大光明。

编辑|许陈静 美编|苑立荣 编审|丁子