袁世凯,没把日本吓住

日本海军中将小笠原长生在他所作《圣将东乡平八郎》一书中记载,1894年中日甲午战争爆发前,日本海军名将东乡平八郎率舰到汉城,曾专程拜见清廷负责朝鲜事务的大员袁世凯,两人相谈甚久。袁氏反应敏捷,说起东亚局势来如数家珍。事后东乡对袁氏评价甚高,称其貌似温和爽朗,却在不经意间一一指出若开战日本方面的弱点,以及中国方面可采取的对策,谈笑间挥洒自如,游刃有余,充分展示出了“有备无患”的态度。东乡感叹若非对清廷的情况了如指掌,仅这一席谈话,袁氏的“虚声恫吓”足可让日方知难而退。

然而,在日军的挑衅下,甲午战争还是打起来了,晚清苦心经营的“中兴”事业正因此战的失利而灰飞烟灭。

袁世凯和东乡的见面,有些类似弦高犒师(郑国商人弦高前往犒劳秦军,让秦军以为自己的突袭计划被发掘,从而退兵)的场面,但那是2000多年前的事情了,在近代,这种计谋不能完全照抄。甲午战争前,日本间谍已充斥清王朝,将这个腐朽王朝的内幕传到日方手中,使伊藤博文和大山岩(日本陆军创建者之一)们按捺不住动手的欲望。无论袁世凯多干练,也无法改变中日间的实力差别和体制带来的致命问题。这是袁世凯的悲哀,大概也是所有那个时代中国领导人物都不得不面对的困境。

毫无武大郎的窘迫

袁世凯身材肥矮,行事略带土气,不拘小节,经常吃完饭后拿衣袖把嘴巴一擦就算了事,全无大人物的形象。流传到今天的一张外国明信片上印着据说是袁世凯亲自指点后改造的总统府正门,很难让人相信这就是今天威严雄伟的新华门——这位大总统居然在新华门外修了一圈不土不洋的动物园式的栅栏!至于这究竟是出于老袁独特的审美观,还是他有着超前的反恐意识,就耐人寻味了。

在自信及才能方面,袁氏不输他人。同样是矮个子的拿破仑对身高问题十分敏感,动辄向比他高大的将军挑衅——“您比我高一个头是吗?如果我乐意可以立即消除这个区别……”相比之下,袁世凯有气度得多。华人作家雪珥先生曾考证过袁世凯与民国第一任总理唐绍仪的最初交往:1884年,日本在朝鲜策动开化党人政变,驻朝日军趁机行动,想挟制朝鲜王室以控制半岛。时任在朝通商大臣的袁世凯果断回击,打垮在朝日军。局势稳定后,他忽然想起在汉城海关还有一批中国官民,急忙赶去视察。走到海关门前,却见那里已经筑起街垒,一位身材魁伟的大汉,腰插双枪,正站在那里指挥,风采不凡。见此情景,形貌上对其只能仰视的袁世凯毫无芥蒂,“满是仰慕”,当即趋前结交。此人便是耶鲁大学毕业的唐绍仪,袁唐之间长达20多年的合作就此拉开序幕。

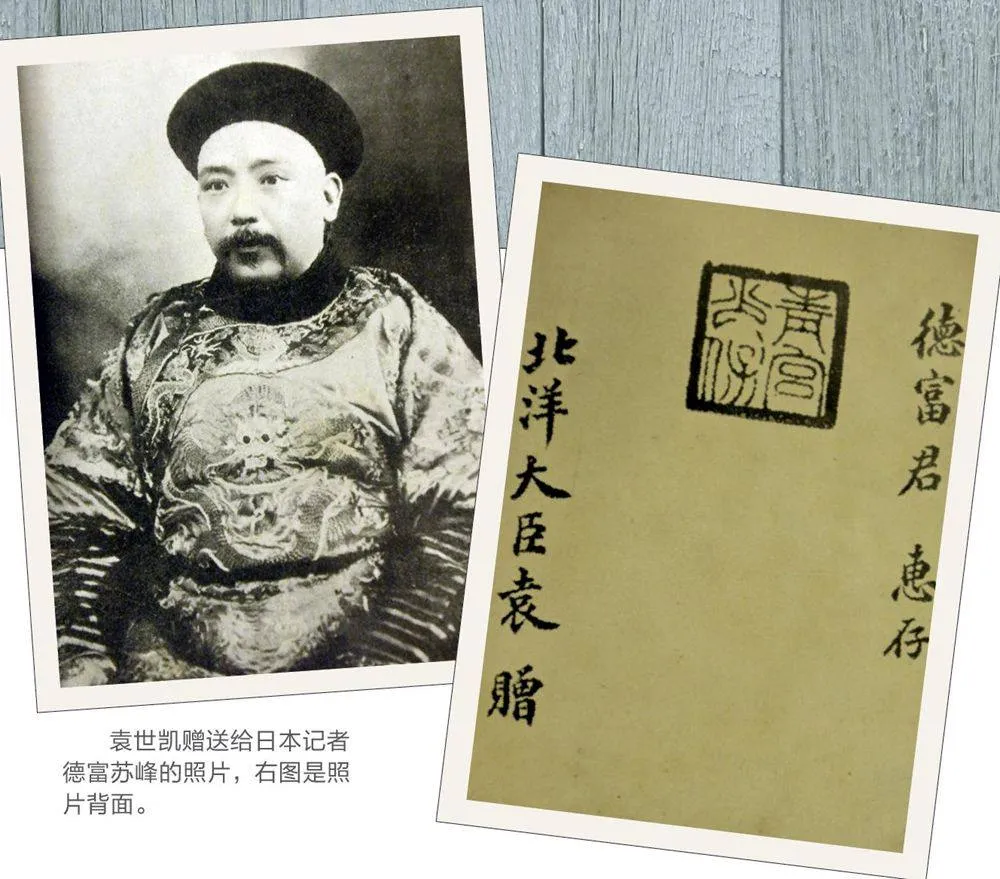

在清末民初的大员之中,袁世凯留下的照片明显多于同时代的其他几位民国总统,如冯国璋和黎元洪。照片中,袁世凯神情自若,即便和一群比自己高大的人物站在一起,也毫无武大郎的窘迫。他还经常向亲朋好友和外国驻华人员赠送照片,可算一种独到的“外交”。他在担任北洋大臣期间赠送给日本记者德富苏峰的照片上,神态坚定,双目炯炯有神,枭雄之姿跃然纸面。

坐在火山上

在传统史观中,袁世凯名为“窃国大盗”。如果全面解读袁世凯的一生,这样的评价就像说曹操仅仅是“篡汉奸雄”一样,似乎不够全面。无论是在清末主持改革,废除科举训练新军,还是在民国初年维护中国对边疆地区的主权问题上,袁世凯都曾经展示出过人的政治才能。不过,他的确无法回避“窃国大盗”的称谓,他晚年实施称帝的倒退举动,最后身败名裂而死。

传统观点认为,袁世凯为了称帝,对日签署了《二十一条》卖国条约,以获得日本对其全力支持。但今天看来,袁和日本的关系十分微妙。1914年第一次世界大战爆发,日本乘列强在亚洲出现力量真空之机,向北洋政府提出《二十一条》,意在将中国变为其保护国。这并非袁世凯为称帝而向日方提出。而且,在实力悬殊之下,袁世凯曾试图抵制日方要求,与其进行了长达105天的马拉松式谈判,并通过故意向国外媒体泄露消息等方式,试图获得国际社会的帮助。最终,《二十一条》中最为严苛的第五条“中国中央政府,须聘用有力之日本人充当政治、财政、军事等项之顾问”等被取消,并确立中国对胶州湾(青岛)的主权,日本仅获得部分经济利益,其政治野心未能实现。

尽管如此,袁世凯仍被此事刺激甚深,将接受条约的5月9日定为“国耻日”,并召集要员发表秘密讲话:“大家务必认此次接受日本要求为奇耻大辱,本卧薪尝胆之精神,做奋发有为之事业……埋头10年,与日本抬头相见。”直到袁世凯死去,仍留遗言道:“为日本去一大敌,看中国再造共和”,可见其耿耿于怀。而日本在袁世凯称帝过程中,也不像传言中那样对其坚决支持,而是态度暧昧。

日本《大陆》杂志驻北京记者井上一叶在1915年《大陆》杂志第十九期发表署名文章,题名为《喷火山上的袁世凯》。

井上在文章中这样描述当时北京的形势——“民国三年(1914年)12月23日,袁世凯在天坛举行了祭天仪式,确定其成为终身不易的国家元首。次年元旦之际,袁总统接受百官朝贺,向国务卿(即国务总理)以下各国务总长及各机关重要大臣赠送爵位……欧洲的和平天使仍未降临(时值一战)……只有中国的袁总统一顺百顺,万事如意……从另一个角度看袁总统的所作所为,会感到他有负于中国人民所期待的和平与幸福,其背道而驰带来的后果似十分悲观。袁总统行历代帝王所做祭天之事,引来相当大的非议。且在平民政治的名义下给公卿士大夫赠送爵位,在平民之上生造出若干等级……这样下去,就算还有共和之名,也没有共和之实……祸乱发生不可避免。”

从结果看,井上一叶的预见还是很准确的。

聪明渐失是不争事实

令人百思不得其解的是,袁世凯如此精明强干的一代枭雄,怎么干出这等逆民心、犯众怒的蠢事呢?井上自认为找到了原因,“我认识的中国人感叹说,现在的袁总统,不是当年精明的袁总统了。”他总结袁世凯之所以会作出错误决定,和改变了一个习惯有关。

井上称袁当时已处在一种被蒙蔽的状态,原因是“一步不出府门,以致见闻日贫的袁总统,聪明渐失是不争的事实。在实行内阁制的时候,袁总统会读各种报纸。自从当总统后,由于工作特别繁忙,只能命令幕僚将每日的重要消息做成剪报进行阅读了。自此之后,袁身边的阿谀之徒便只给他看对自己有利的新闻,长此以往,袁所看到的都是外国人对他政治手腕的钦佩,国民对总统德政的讴歌,或者将其比作华盛顿,或者将其比作尧舜……若他加冕称帝,似乎也是一片首肯之声,而那些阿谀奉承之辈,早把劝进的文书准备好了。”

把袁世凯走上窃国的不归路归于其阅读剪报,未免有些片面,但中方史料的确记录了当时袁曾被身边的亲信蒙蔽,导致对称帝盲目乐观。

据说蒙蔽袁世凯的主要人物,是他一心想做“太子”的长子袁克定。因为袁世凯特别信任《顺天时报》,袁克定就伪造该报,营造日本支持袁世凯称帝的氛围并刊载有利于袁克定的舆论。后此事被袁世凯次子袁克文和女儿袁叔桢无意中发现,袁世凯大怒,曾责袁克定“欺父误国”,可惜为时已晚。

令人浮想联翩的是,日本记者井上一叶这篇将袁世凯当时的处境喻为“坐在火山上”的文章,早在1915年就在日本公开刊出了,假如袁世凯部下有人能够读到并将其送给袁大总统看看,袁世凯称帝的事情会不会改变?

只能说,历史无法假设。

编辑|王晶晶 美编|苑立荣 图编|傅聪

编审|张勉