尽饰之道

摘 要:中国民窑青花起源较早,有据可考于唐代。与官窑青花相比,虽同材同艺,但二者所形成的意韵却各不相同。民窑青花除具有朴素的青花本性外,增添了更多的情趣野逸,散发着浓郁的民间色彩。运用中国传统造物观“尽饰之道”来解读民间青花,体现与官窑青花有别的“自在”“谦逊”“宽容”之美。

关键词:民窑;青花;尽饰之道

0 引言:

中国青花瓷器由古至今,因其不争于事的典型性格而被中外使用者所喜爱。青花器皿有官民之别,官窑器从造型、纹饰、色彩都过于民窑青花更“严谨”,能满足实用、欣赏、礼制的功能。平常意义上讲,人们遥不可及的是产量少,描绘精的官窑器物。民窑青花则被置之于外,定格为“土物”。由于历史偏见,民窑不曾被载入史册,但作为商品它广泛的渗透于人们的生活中,它的产量也是官窑所不能及的。只为大众百姓日常生活所用,且绘画形式自由。施用有宜,故生于民间的青花,用于民众,尤显其独道的自在之美。如细心品味,其德行与文饰相统一,色彩、造型、纹饰、效用都充分展现其“尽饰之道”。

1 尽饰之道

“尽饰之道”出自中国古代一部重要的礼仪经典《礼记》。在《礼记.学记》中有这样一段话“是故君子服其服,则文以君子之容;有其容,则文以君子之辞;遂其辞,则实以君子之德。是故君子耻服其服而无其容,耻有其容而无其辞,耻有其辞而无其德,耻有其德而无其行…《诗》云“…彼己之子,不称其服。”[1]这段话的主要内容是对“君子”的解释:要有服饰的装饰,要有君子的仪容,尽显君子的言辞,具有君子的道德。从本质内容看强调君子应是文与质的相统一,即所谓的“文质彬彬,然后君子”需要外在修饰与内在的德行相统一。这也是《礼记》中所强调的造物观中对器物装饰的高度重视。装饰(即物的色彩、造型、纹饰等)是造物观有形的表达,体现着时代精神,承载着时代价值。

2 中国民窑青花器物的装饰特色

2.1民窑青花色彩

民窑青花色彩通过瓷胎、釉料以及青花料的组合色彩显现。民窑青花瓷胎胎质粗糙、 釉色泛黄,青花料发色灰且淡。色彩相对胎质精细釉色甜白,釉料发色纯正、饱和的官窑青花瓷而言,显得差异较大。外观色浊,能体现瓷土的天然料性,表达民间艺人纯真的创作态度。乍看甚为粗俗,细心品味,却韵味无穷。从釉色看,饱含着平淡生活中人民大众与器皿碰触后所留下的踏实、沉静釉面效果。触摸时,胎中杂质以及釉料不均形成凹凸不平的釉面效果,保留下了大自然的恩赐。民窑用石子青料发色灰暗清淡,但却能与瓷胎釉色很好的结合,由于产量需求,画工速度提高,形象却日趋简洁、生动,分水随性,浓淡相宜,更能体现生动活泼的民间情趣。总体上看,民间青花色调给人以宁静,醇厚,天然,灵动之感。与民间朴实的民风、民俗、以及民间艺人纯净内心所散发出的纯真气质相得益彰。诉说着它是来自于人民,用之于大众,且扎根于民生的物器。

2.2民窑青花造型

民窑青花的造型以平民百姓日常使用的实用器物为主,纯粹观赏性器物为辅。主要种类以盘、碗、罐、炉、烛台等居多。器形除仿造官窑器物以外,更多是在此基础上为达到实用目的改进,造型随性自如,种类多样,且新奇样式居多。寻求更多的是与地域饮食文化更好的结合,达到实用目的。总体而言,由于民窑青花全部手工制作,在拉坯、修坯的过程中因为没有严格的尺寸规定,表现出同种器物器形的耸肩高度和收脚位置也各不相同,留下许多手工的痕迹,呈现出规则中的不规则之美。致使每件民窑器具从造型上看突出了实用与审美的结合,表现出唯一之美。总体形象沉稳、古拙,体现平民百姓的谦逊之美。

2.3民窑青花纹饰

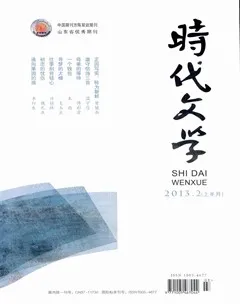

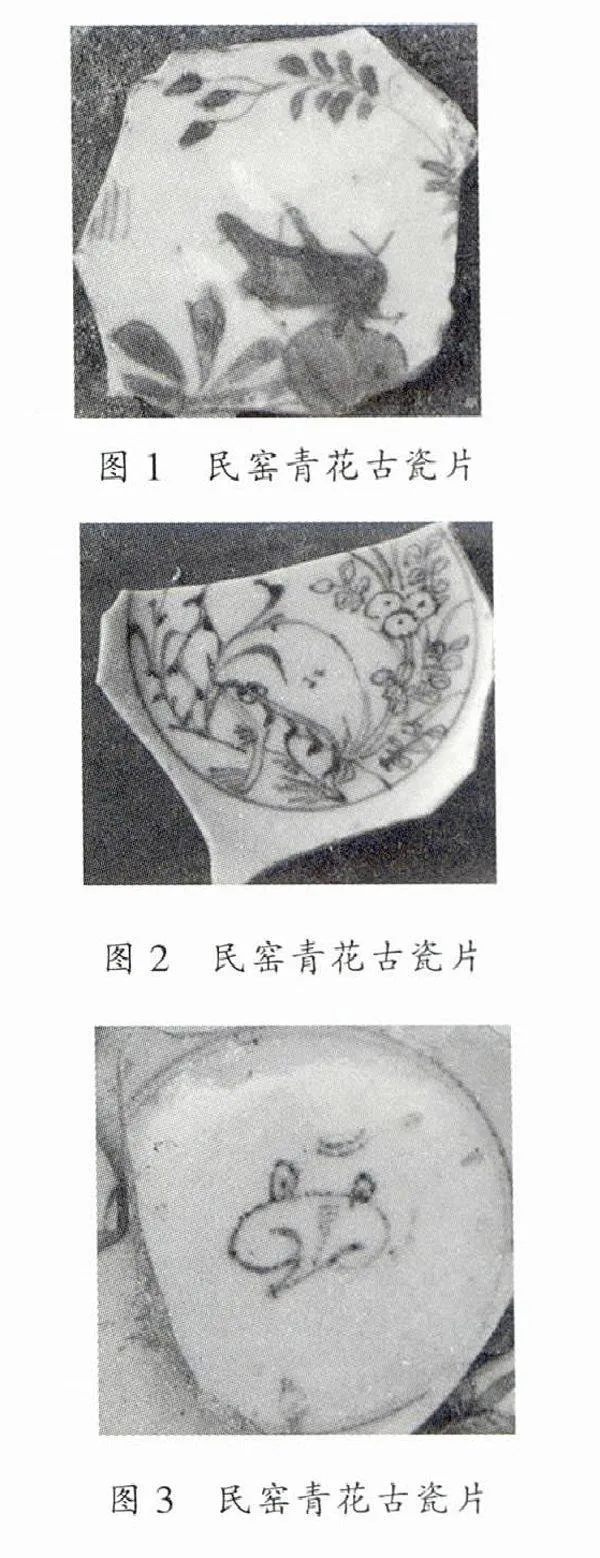

民窑青花纹饰,虽然及其普通,却具有无与伦比的美,能反映百姓的真实生活。虽是描绘平民日常生活的点点滴滴,但却能体现出不事雕琢、物我唯一的单纯烂漫。为了便于大批量的生产和工艺制作降低成本,民间青花以白多于青取胜,白地青花占主导地位,极少青地白花。在大面积白地上画上少而精的青色形象。在“疏”字上做文章,用简笔画法使形象一目了然。[2] 同时民窑青花的纹饰的种类也发生了较大的变化,以田园纹饰为主如虾、蟹、牛等纹样,除此以外具有浓重民间情趣的蚂蚱、青蛙(见图1、图2、图3)也都出现在了民窑器皿之上。民间艺人虽在不断的进行反复制作,但意境却各不相同,记载着绘画者当时的心情。由于没有严格的内容和画工的要求,绘画者心灵工作获得了极大的自由,创作的形象更加生动自然。民间青花的艺术境界暗合庄子的哲理境界,都是诞生于一个最自由、最充沛的自我,这充沛的自我真力弥满、万象在旁、超脱自在,这是官窑画工所不具有的。[3]技艺的熟练是导致物品廉价的必然结果,对速度的要求导致了数量的增多,图像的简略。青花纹饰的简略,是工作性质所导致的必然结果,这跟有意识的寻求简略之美是不同的。细心者还会发现,有较多民间青花上出现了当时使用者的姓名或符号,体现了浓郁的生活气息。民窑青花纹饰的总体特点为节奏感强,“以少胜多”、“以小见大”,能把创作者当时自在享受工作状态的情绪传递给观众,给人一种幽雅、沉静、明快、高尚的感觉。

2.4民窑青花效用

由于民窑器物没有很高的社会地位,为廉价物品,所以使制作者的制作心情和制作方法在很大程度上得到了自由。为生活增添更多的情趣,因此反对过度装饰,使用较为自由的线条和手法进行表现。这能够更好的融入人们的日常生活,为百姓生活所准备,形成生活中的必不可少的必备品,符合其特性。是民间生活的产物,产于民间,服务于民生的器物。由民间的需求而生。

3 中国民窑青花的“尽饰之道”

《礼记》中对君子的要求是文饰与德行要统一,由内而外体现君子的气质。简而言之,君子=衣帽+仪容+言辞+道德。运用“尽饰之道”来分析民间青花器物,可以从本质上理解民间青花的形成与发展原由,最为重要的是解读民间青花独特的艺术魅力。民间青花器皿及尽装饰之美,在此而言的装饰并非仅仅只是从装饰纹样上体现出来。而是谈及事物的本质,从以上描述民间青花的色彩、造型、纹饰、效用四个方面分析。综述为民间青花=色彩+造型+内容+效用+材质。民间青花的青色除可以很好的表现平民百姓朴实的性格特点外,青花料也与官窑不同,使用较为天然原始未经人工过多处理的颜料,形成含有杂质粗糙成色不够鲜明稳定的色彩。不经过分筛选的天然颜料与民间青花淳朴的个性很好的结合。民间青花的造型以实用为主,以方便百姓日常生活为宗旨,器形简单,应百姓贫穷简朴的生活而生。在具体使用过程中的实用性能,体现出青花造型独有的魅力。由于民间青花的需求量大,制作工具、窑厂的简陋,就此产生了造型较官窑而言极不规则的民窑青花器具。由以上原因,造就了民间青花每件器物的唯一性。在青花不规则的造型中尽显无拘无束的自在之美。中民间青花器物的纹饰,主要以表现平民日常生活为主,自己绘画自己,可以较为深刻的把作者内心对美好事物的向往和田野生活的惬意表现出来(见图4,图5),正可谓气韵之生动。民间青花虽然是为大众服务的商品,但具有很强的实用性和生活性,民间青花画工在这种实用性和生活性很强的陶瓷商品的装饰上仍然充分的展现了自己率真、质朴的感情,这里没有任何艺术理论的拘束,没有矫揉造作、故弄玄虚、无病呻吟,而是民间青花画工发自内心的、真诚的情感流露。[4] 虽用笔简练明了,但尽现意味深长。蓝多白少,正与中国画中的计白当黑相统一,同时也可以表现出民间艺人思维的自由与不争事事,满足于现有生活的自在心境。这样民间青花器皿的纹饰与被使用的空间达到较好的契合。就此,民间青花的“尽饰之道”展露无遗。

4 结 语

就“尽饰之道”看,一直被人们视做粗制滥造的民窑青花,让人感受到不同寻常的自由之美。囿于简朴的民风、民俗,民间青花展现悠然自得的美。呈现简单而并不简陋,粗糙但不粗俗之势。充分体现创作者的谦逊之心,纯真之心,宽容之心,这些正是苍天赐予没有学问的人、贫穷的人的美好品质。就此而言,被视为粗瓷杂器的民间青花几乎没有一件是丑的。借用柳宗悦先生的话,这种无可比拟的美,是学校教育无法培养出来的。只有对农村生活有深刻体会的平民百姓,才能有这样的心境和创作的渴望。最后可以这样描述,民间青花的色彩、造型、纹饰、效用都尽显民间青花装饰之道,达到文与质的协调统一。

参考文献:

[1]邵琦、李良瑾.中国设计思想史略[M].上海:上海书店出版社.2009.1。

[2]秦锡麟.景德镇民间青花的魅力与变革.陶瓷研究,1990.9。

[3]王长平.论道家美学对民间青花画风形成的影响.中国陶瓷,2003.12。

[4]曹建文.民间青花装饰艺术的审美特征及现代意义.设计艺术,2003.12。

(作者单位:江西理工大学)