问题与主义之争

经过五四新文化运动的激荡,中国人民有了新的觉醒,特别是一批先进知识分子以救国救民、改造社会为己任,不断探求改造中国社会的新方案。在这一过程中,各种新思潮纷纷涌现、竞相斗胜。但与此同时,新文化运动的阵营也逐渐发生分化,出现了以什么主义改造中国社会的激烈论争。其中,胡适挑起的“问题与主义”之争就是马克思主义在中国传播过程中遇到的第一次重大挑战。长期以来,由于时代变迁和个人认知不同,学界对这场争论的看法几经变化,至今仍然存在不少争议。

民国初年,历经向西方学习的一系列过程,从器物到制度,终于走到了思想文化这一层面,而主义的兴起乃是思想文化在那个时代的伴随物。周德之在《为迷信主义者们进一言》一文中曾这样写道:“自从‘主义’二字来到中国以后,中国人无日不在‘主义’中颠倒。开口是‘主义’,闭口是‘主义’,甚至于吃饭睡觉都离不掉‘主义’!眼前的中国,是充满‘主义’的中国,眼前的中国民,是迷信‘主义’的中国民。”在这种大背景下,问题与主义之争的兴起已是呼之欲出了。

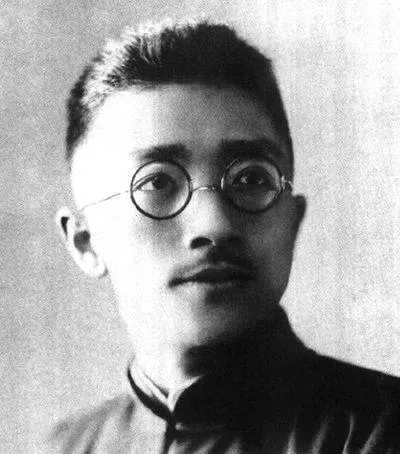

1919年6月,《每周评论》主编陈独秀因散发爱国传单被捕,胡适接任了该刊编辑工作。7月20日,他在第31号发表《多研究些问题,少谈些“主义”!》一文,劝说人们“多多研究这个问题如何解决,那个问题如何解决,不要高谈这种主义如何新奇,那种主义如何奥妙”,因为“‘主义’的大危险,就是能使人心满意足,自以为寻着包医百病的‘根本解决’,从此用不着费心力去研究这个那个具体问题的解决方法了”。胡适还嘲讽说:“空谈好听的‘主义’,是极容易的事,是阿猫阿狗都能做的事,是鹦鹉和留声机都能做的事。”很快,蓝公武、李大钊就发表文章,对胡适的立论进行驳难,后又有严复、梁启超、陈独秀、鲁迅、毛泽东、张东荪、戴季陶等人参与讨论,各述己见,形成一场很有意义的思想论争。

由胡适挑起的“问题与主义”之争是马克思主义在中国传播过程中遇到的第一次重大挑战。长期以来,这场争论被广大学者反复研究,成果颇丰,但由于个人认知不同,看法几经变化,至今仍然存在不少争议。如有的学者试图为胡适翻案,而有人则坚持“‘问题’与‘主义’之争的案翻不得”。笔者通过多方查找资料,试图从精英与市民之间相疏离这一角度对这一争论进行解读,以期有所精进。精英即持主义观点之人。

在传统的观点里,人们习惯把这一场论争称作马克思主义者和资产阶级改良派之间的一场论战,过分强调了论争双方的阶级属性而忽视其论争的内容。以胡绳为代表的一批学者认为“这场为时短暂的‘问题与主义’之争,是民主阵线内部发生的一场争论。争论的方式是商讨式的,直率而温和,并没有剑拔弩张。争论之时,胡适与李大钊之间,友谊依旧,也并没有因为对马克思主义的态度迥异而反目成仇”。胡绳的这一论述较为客观公允,肯定了这场论战本质上属于学术性质的,从而少了许多阶级化的色彩,更加接近历史本来的面目。

事实上,自洋务运动开始,精英们多少是研究些具体问题的,无论是军事的还是外交的,经世致用是贯穿那个时代的主流,甚至于民生方面也多少有些殷实的关切。然而从甲午战争到戊戌变法再到辛亥革命,一次次的尝试与失败,让精英们有些迫不及待了,他们急切地要用留学习得的纯西方学理,从根本上解决中国的实际问题,甚至有人说:“任凭他是什么主义,只要有主义,就比没主义好。就是他的主义是辜汤生、梁巨川、张勋……都可以,总比见风倒的好。”

主义与问题虽同属民主阵线内部,但具体代表的群体有些许不同。傅斯年在《心气薄弱的中国人》一文中曾说:“凡相信改造是自上而下的,就是以政治的力量改造社会,都不免有几分专制的臭味;凡相信改造是自下而上的,就是以社会的培养促进政治,才是真正有彻底的觉悟。”而主义亦可算政治力量的一种,因而算是自上而下的。而具体问题则可算社会培养之一种,唯有市民的具体问题有一个根本的解决才能够有真正的觉悟,这当属自下而上的。问题与主义之争,其最终目的不外乎是希望政府采纳后,可以使中国有一个大的变革,从而走进强盛国家的序列。因此,笔者认为,这场论争的实质应当是,民主阵线内部不同救国方式的一场学术上的争论,论争的结果是,至少在一定程度上消除了一部分先进知识分子严重的城乡疏离,进而开始转向问题与主义相结合的道路上来。

尽管在走向行动的时代,“当不少关心国是的知识青年由‘坐而言’转向‘起而行’之时,社会‘问题’与实验‘主义’之间却产生了疏离”(傅斯年《时代的曙光与危机》),但无论如何,这样的社会终归比空谈的社会更加有益。