一个家庭的1970年代

下放

全家下放应该是在1968年,那时最小的弟弟刚出生不久,我不到5岁。之前我们全家和祖母生活在一起,我和两个弟弟都是由祖母带着的。关于下放,最初的记忆也是最早的画面,是全家挤在一辆大卡车上,卡车沿着盘山公路一圈一圈往下转,总也不到头。我第一次看见山里的一种植物,漫山遍岭的,翠绿笔直,不知道是什么。爸爸说那就是竹子,我们用的筷子、竹椅、竹床都是竹子做的。我弄不清卡车要把我们拉去哪里,还有婆婆呢,婆婆也是从那一天开始就从我们的生活里消失掉的。爸爸说这是“吊(调)动”。我记得当时听到这个“吊”字很害怕,因为之前爸爸单位的一个伯伯“上吊”了,那家的阿姨和孩子哭得很伤心,好像天塌下来,大人们也都陷入一片恐慌中。现在爸爸也要“吊(调)动”,他和妈妈的表情又那么消沉,5岁的我便隐隐感到一些不好的事已经发生了。

等到在乡下安下家来,我和小一岁的弟弟很快被广阔的田野吸引住,成天在外面疯玩,根本不着家。据说直到现在,村里都还有人记得,每天天黑后妈妈提着煤油灯在村口喊我们的声音,要传出去老远。那时山里大修水库,爸爸被抽去水库工地,妈妈一人带着我们。印象中爸爸总是难得回趟家,一回来就是吵架,家里的桌子、凳子全都缺胳膊少腿,都是爸爸、妈妈大动干戈时摔坏或劈断的。我和弟弟总是在傍晚玩累了回家时看到狼藉的“战场”,才知道爸爸回来了,他们又吵架了。听爸爸说我小时候特别能干,总是背上捆着个弟弟,手里牵着个弟弟,十里八村的,哪儿都敢去玩,害得担惊受怕的妈妈总把气撒在他身上。我那时带两个弟弟去邻村玩,走累了就会在盘山公路边上候着,等到生产队里的拖拉机一出现,一帮孩子便开始在暴土狼烟中追赶拖拉机。我的能干也在那个时候表现出来:先把一个弟弟扔上车,再把一个弟弟扔上车,最后自己一顿穷追猛跑,翻进车斗里去。那时候唯一的缺憾,就是家里没有牛可放,看见别的农家孩子都有一头大水牛牵着,有时还骑在水牛背上,真是羡慕。那时爸爸可能是怕我们吃脏东西得病,每次回家来都会诱导我们吃生蒜,吃一瓣好像是奖励一分钱。我和弟弟把吃生蒜赚来的钱换大水牛骑,给人家一分钱,过一过骑大水牛的瘾。这事一度成为乡间笑话流传。

爸爸妈妈也闹过很多笑话。他们结婚前都是家里的老小,结婚后又有我祖母操持家务,因此下放前基本上不知怎么过日子。他们连烧饭点火这样的事都不会,全家到乡下后的第一顿饭是在铁匠炉上做的,还烤焦了。不久爸爸想种点菜吃,把大蒜尖儿朝下插进土里,浇上一桶高纯度的大粪,还天天盼着绿叶子长出来。乡下老表同情我们,以后每天早上路过都会在我家门口放几把菜,让我们吃现成的。

有时妈妈的“小姐脾气”上来,会把我们三个孩子全扔给爸爸,不管了。我和弟弟们在炮声震天动地的水库工地上,照样玩得忘乎所以。工地上有时会发生伤亡事件,虽然爸爸不会让我们看到血淋淋的场面,但我们听到死人的事竟然也会莫名其妙兴奋一天。记得有次点炮炸山前,一名民工突然想起自己的锄头还留在原处忘了拿,想也不想就去抢锄头,结果被炸死了。上面要爸爸写篇东西正面宣传这个民工,爸爸就写他为了抢救集体财产不顾个人安危献出了宝贵的生命。工地大喇叭不停地念爸爸的文章,那个民工成了大家都要向他学习的英雄。

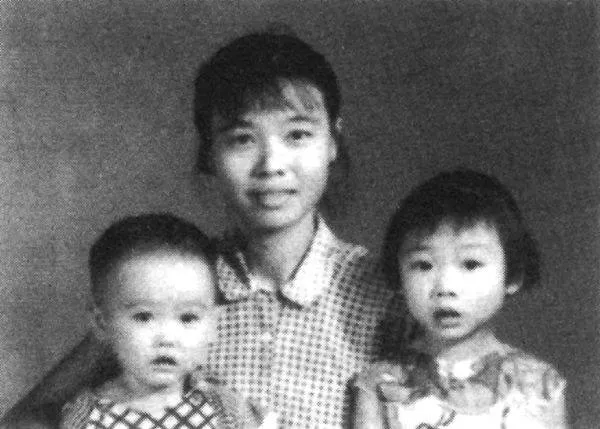

除了写表扬稿,爸爸有时带上海知青组成的“毛泽东思想文艺宣传小分队”,去水库工地演出,我们当然也跟着。文艺宣传队队员们抱着我们三个小萝卜头挤在拖拉机里,一路又是唱又是笑,很像我后来看到的印度电影《大篷车》里的场景。到晚上,爸爸也不会给我们洗,等我们玩累了,困了,就把我们放在大通铺上睡成一排。妈妈说等到我们回家后,她要用大棕刷子抹上肥皂刷好几天,才能把我们姐弟三个脚上、手上、身上的污垢彻底刷干净。

我的小学学历是一本糊涂账。小学一年级好像是在村子里上的,也是带着两个弟弟。学校好像只有一个老师,一个教室,要不就是只有一个年级。上课的学生都带着弟弟、妹妹,老师是个整天戴顶帽子、脸上总笑嘻嘻的男人。记得每次山区出现“东边日出西边雨”的天气时,我们会兴高采烈站在教室外拍手喊:“落雨出日头,雷公打开头(瘌痢头)!”这时老师的笑容便从脸上消失了。

离开农村后很多年我还经常在梦里梦见蛇,有时还是成堆成堆的蛇在梦里蠕动。上大学后啃弗洛伊德理论,他的解释让我很不以为然。我当然知道自己反复梦见蛇的原因,那是因为小时候在农村见到的蛇太多啦,挥之不去啊。那时妈妈带着我们三个孩子睡觉,半夜就能听见窸窸窣窣的声音。惊恐失措的妈妈总是强行把我这个老大弄醒,让我陪她在昏昏沉沉的光线下,眼睁睁等着一条蛇蜿蜒而去。有一回妈妈炒菜,一条蛇自梁上滑落,掉在锅里,妈妈和我们三个孩子四散奔逃。还有家门口的石板台阶底下,不知怎么永远藏着那么几条小蛇,一翻一个准。上中学后,搞农田基本建设,大冬天的,老师领着我们,不厌其烦把这片山坡挖了,再把土挑到那片山坡填了,就那么把半爿山地修成一格一格的,叫梯田。修梯田的日子,一天要碰上十几回冬眠的蛇。就在那半山坡上,男生挑着蛇玩,玩腻了就弄死它们;女生先抱头鼠窜,哇哇乱喊,然后会远远地看男生打蛇,眼里又是害怕又是敬畏。

那已经是1970年代的末期,当时我不知道,我们全家很快就要结束下放生活回城了。

两个葬礼

1976年秋天,毛泽东去世,与毛泽东同庚的外公精神上受到很大打击,身体迅速衰败。外公说:“毛泽东是伟人,他都没有活过83,我不可能活得比他长。”第二年夏天,外公就去世了。

那时我们全家已离开生产队,爸爸被安置在当地的县剧团当编剧,妈妈在一家旅社当出纳。接到外公去世的消息,爸爸妈妈带着我们三个孩子去奔丧。那是下放后全家人第一次出大山,我只记得自己从未经历过那么漫长的旅程,一家人下了卡车上了汽车,下了汽车又上火车,然后又是汽车,我和弟弟们永远在问“什么时候到啊”。我对爸爸说我真想把脖子砍下来端在手上啊。

外公的遗体放在地上的门板上,舅舅、姨妈们争先恐后跟爸爸妈妈讲外公去世前这一年里的事情,都说外公最信爸爸,爸爸要早个半年回家来,外公也不至于这么快就走了的。外公生前毛笔字写得非常好,他最喜欢读书人。听说爸爸妈妈结婚前妈妈家还有过一阵争议,因为爸爸“家庭出身不好”,有的舅舅、姨妈怕妈妈跟着吃苦,不同意妈妈嫁给爸爸,最后是外公拍板,一定要把妈妈嫁给爸爸,外公说爸爸有才。

我当时已经是初二的学生,认为大人们根本就是胡说八道,自欺欺人,一个人怎么可能自己说自己要死了就真的死了呢,他又没有对自己的身体采取什么极端行为,比如上吊或是割腕。外公只是太老了,老死了罢了。

小时候我没有和外公一起生活过,他留给我的印象就是一句话:“要钱没有,要命有一条!”

是这样的,我们那时在学校总要写家史搞忆苦思甜,每当这种时候,那可真是我的屈辱加愁云密布之日啊。爸爸出身剥削阶级,我只能拿妈妈家这边做文章。外公旧社会是个小摊贩,家里一大堆孩子,贫穷的生活令他养成节俭持家的习惯,他的吝啬后来也成为亲戚们的谈资。我听说妈妈的一个哥哥刚出生不久,晚上从床上掉到地上,外公舍不得划根火柴,摸黑把婴孩抱起来,听到他哭两声不哭了,便让他接着睡,结果第二天发现孩子因失血过多死了。我在忆苦思甜的作文里,把这段听来的往事写成恶霸上门逼债,外公大义凛然:“要钱没有要命有一条!”结果恶霸抓起刚出生不久的舅舅一把扔在地上摔死了。这段经典“家史”在被我自己用过数次后,又传给后面的弟弟们接着用,用的次数多了,连我自己都几乎认为它是真的了。

第二个葬礼是祖母的。祖母去世是在1981年夏天,我当时大一,正在家过暑假。听说我小时候和祖母感情很深,两三岁就跟她说将来工作赚的钱要全部交给她,还说过她死了我会扒着棺材不让盖盖子。全家跟着爸爸下放前,祖母和我们住在一起,带我和两个弟弟,做家务。后来我们下放,按照规定她不能随我们走,便独自回老家临川去了。我们在县城生活时祖母来住过些日子,她总是念叨我小时候说过的“有良心的话”,我听了真烦,宁愿跑出去玩也不肯跟她待在一起。没想到再去见她时,她已经永远地沉默了。

我们先到临川城里。那是我首次进入那个总出现在我笔下籍贯一栏中的古老小城,只记得爸爸一路走一路念叨,这儿曾经是他家的米店,那里又是他家的金银店。我完全体会不了爸爸的心情,讽刺他:“哎呀爸爸,还乡团回来了!”爸爸带我走进一幢我现在游山玩水时要掏钱买门票才进得去的古屋。这儿的一间小屋子,就是祖母最后生活的地方。古屋的大部分都住着别人家。现在回想,那幢老房子可真好,飞檐翘角,前有石板老街,后有抚河静静流淌。祖母去世后没几年落实政策,爸爸和他的哥哥们转手把老屋卖了,我还听见爸爸偷偷对妈妈说:“老婆啊,我们发财了,分到6000块!”

祖母的遗体当时并不在那幢老屋里,已经运去了乡下,一个叫马家大队的村子,听爸爸说这里也是他家,过去村上有一多半地都是他家的。我虽然已经上了一年大学,直到那次回老家才明白那跟了我十几年、令我屈辱不堪却不甚明了的“工商业兼地主”几个字的意思。不过我还是不明白,祖母的遗体放在村里,她的儿女们从全国各地赶过来,像客人一样被接待,而那些像主人一样里里外外张罗着的男男女女,居然都是过去的长工或佣人们的后代!这不像我知道的地主与贫雇农之间的关系啊,一开始我还以为那些人都是我们家在乡下的亲戚呢。

在村里,我又听到些传说,更加模糊了我固有的思维。村里人说,祖母生前也常从临川城里回村上住,她一回来,全村就像过节,因为她会坐在竹椅里给大家讲《红楼梦》,讲《三国演义》,还有《西游记》和《水浒》。爸爸感慨婆婆一个人过得太孤单了,需要回到乡下有人捧着她、围着她。我的脑海里,却冒出来白毛女指着黄世仁他妈咬牙切齿的镜头。村里人嘴上念着最多的是“洛公子”(我从未见过的祖父,刚解放时稀里糊涂死在监牢里),说他如何地乐善好施,还说有一年着大火,火势到了洛公子家里屋前就自动灭了,一定是洛公子好事做多了,老天保佑。还说到了后山上就看得到,我家的祖坟四周围早被村里人的坟堆围得满满的,说我家祖坟选得好,各家都想靠近些沾沾福气。

我不完全相信村里人的话,暗中在祖母住过的屋子里翻找我要的东西,终于被爸爸觉察到。他问我找什么。我说:“皮鞭呢?地主家总该有根皮鞭吧?”爸爸苦笑笑,说了句:“我的大学生女儿啊!”连爸爸都不知道,那短短的几天对我的冲击有多大。

1979年乡间高考推手

1973,还在乡野间领着弟弟们疯玩的我,糊里糊涂听说林彪偷了三只鸡(三叉戟),摔死了,中国好像又出了什么大事情。之后不久,我们全家以及一些缺胳膊少腿的家具,就又被塞进一辆大卡车,送到了县城里。按年龄算,我那年该上小学三年级,于是糊里糊涂就被送进三年级教室。到1979年,15岁,我高二了,准备考大学。

第一学期开学不久,高二的四个班开始分文、理科。担任理科尖子班班主任的卢老师,是我的语文老师,他找我谈话,说你还是留在理科尖子班吧,你语文这么好,理解能力这么强,我就不信你会学不好数理化。我回家问爸爸,吃够历次政治运动苦头的爸爸说,老师留你在理科尖子班,当然好,在中国最好不要搞文科。这样,我便进了理科尖子班。

这位卢老师可能是有史以来最欣赏我写作能力的老师,高一教了一年语文,几乎每次作文讲评都选我的。进入高二后,卢老师亲自用他的一手漂亮毛笔字誊写我的作文,张贴在黑板上逐字逐句讲评,之后又贴在布告栏里,让全校的人都来看。学校一位老师的爱人是县广播站的广播员,有时卢老师还把我的作文拿到广播站上去广播,走在街上就能听得到。卢老师还常常骄傲地把我的语文试卷贴在高二的走廊过道上,据说连文科尖子班的学生也望尘莫及。有这样一位老师“撑腰”,我像是打了鸡血似的,语文成绩居高不下,很有些所向无敌的意思。

可我毕竟是理科班的,第二天数理化一考试,我就垫了底。身为班主任的卢老师痛心疾首,把我叫到办公室跳起脚吼:“你猪脑壳啊!昨天数学卷子多简单,你给我考那么点分!你语文就没有不会做的题,怎么到了数理化这里就油盐不进,你脑壳怎么长的你!”

我也很苦恼,不知自己脑壳怎么长的。我上课认真听讲,瞪大眼睛,竖起耳朵,结果数理化几位老师各自的神情、姿态,说话的语音、语调,都像是从此住进了我的脑海里,闭上眼就能看得到、听得见。我记不得的偏是他们讲课的内容。

王老师最难忘。他教我们数学,上海人。他的太太也是上海人,也教数学,她偶尔代一次王老师的课,全班同学吓得大气不敢出。王老师夫妇是学校的数学教学主力,他们都有些傲慢的样子。王老师虽然是上海人,但十几年的下放生活让他学会了本地话,他上课总是把普通话和本地话掺杂在一起,尤其在重点部分一定要用本地话强调,有时还来上两句上海话。这位王老师总是夹着块大大的三角板走进教室,一声不语,上来先在黑板上画个图,或写上一道长长的方程式,这才非常严肃地开讲。即便他改用本地话或是上海话,表情也一样严肃。

但王老师的严肃与傲慢只留在数学课堂上,他身体精壮,爱跟学生一起打篮球、乒乓球,踢足球。他还很爱劳动。劳动课时,王老师永远身体力行,戴顶草帽打双赤脚,不是挑着大粪,就是挥着锄头,干得汗流浃背乐此不疲。我的数学不好,更觉得体育活动和劳动时的王老师可亲可近,操场跑道,田间地头,最爱听他喊:“小伙子们,姑娘们,加油啊!冲啊!!”有次北影厂来小县城拍电影《霹雳》,剧组要和学校老师打篮球友谊赛。小山沟里的人哪见过电影演员,包括体育老师在内的我方队员全都紧张得球也不敢抢了,唯有我们的王老师如入无人之境,连进好几个球,让我们敬佩得五体投地。

我心里对王老师很亲近,有不懂的数学问题也不怕问他。他总是伸出小手指在书本或试卷上轻轻比划。他的小手指上指甲长长的,永远干干净净。王老师全家以后也回了上海,他教的许多学生后来都考取大学出了小县城,大家都还记着他。我记得他和他太太的名字,80年代末在上海读研究生时,和中学同学聚在一起,我们总想找到他。听说王老师离开小县城时没有留上海的地址,只留下话叫大家谁也不要去上海找他。

物理老师更像一个传奇,在他被请来教我们之前,小县城早就传说有一个北方来的老右派,数理化特别厉害,经过他辅导的学生没有考不上大学的。他有70多岁吧,粉笔都像是握不住,板书时字迹潦草,手抖得厉害。他从不带课本,又没有讲义,也不像别的老师那样发给学生一堆资料,他手上只有一支粉笔,十分艰难地在黑板上写几个字,然后是一串小点点。所有的物理问题和题目都装在他的脑子里,他信马由缰,想到哪讲到哪,完全沉醉其中,滔滔不绝。讲课时他的嘴角两边会泛出一堆白沫,他有时从裤子口袋里哆哆嗦嗦掏出块手绢擦掉它们,但多数时候会忘记做这个动作。班里的男同学对他佩服得五体投地,我却总是操心他嘴边的白沫子该擦了。

化学老师像一场杂耍演出中的小丑,给我们紧张、繁重的高考复习带来轻松与愉悦。他是一个地道的本地人,满口方言,说起话来也偏于粗俗,所有的化学反应到他那里都被演变为不同情境下的男女关系,生动又形象,搞得男生情绪高涨,女生含羞忍俊,当然也有背地骂他流氓的。他还喜欢按分数的排列,提前把名牌大学一一安在学生头上,让有的同学十分受用。

英语老师也很奇怪,听说曾是本地的大才子,后来带着顶右派帽子和一位北方美人回了乡。他人长得非常标致,根本不像当地人,总是戴着黑边框眼镜,头顶鸭舌帽,很像我们在电影里看到过的特务头子。我们那年考大学英语不算分,只作参考,所以大家并不把英语课当回事。这位英语老师从来都不理会课堂上有多吵、多乱,他只埋头安心讲自己的课,天塌下来也决不停顿,决不变调,决不生气。我们听说他的俄语也特别好,还去过苏联呢。

1979年高考我语文88分、英语60分,数理化三门则完全是“兵败如山倒”。高考一结束,爸爸也接到回城调令,虽然学校认定我会在明年文科拿高分,要留我复读,但爸爸妈妈还是决定把我带回城市。第二年我考取南京大学中文系,听说卢老师和学校依然坚持把我的名字算在他们送出的大学生名单中,对此,我心里也很乐意的。我的高考记忆一直停在1979年,属于那些深刻进我脑海里的老师们。后来我也和一些农村考出来的人议论过,发现他们不少人高考时也曾得益于那些曾经的下放干部、右派分子。2007年有人大搞高考30年记忆,但很少有人注意到在1977年至1979年恢复高考的初期,那些下放干部、右派们所起的历史作用。在中国社会知识与文化的断点与空白带上,少了这一批人最初的编织、补缀是不行的,尤其是在乡间和城镇,中断了十几年甚至几十年的知识链条,正是靠他们迅速连接上的。应该说是那一批人为当地所做的最大也是最后贡献,也可当作是他们留给当地的一笔精神财富吧。没人意识到这一历史现象,我还真有点遗憾。

(摘自《那个年头,那些事1966-1976》,学林出版社出版)