35国政要被窃听背后

斯诺登事件犹如一串连环定时炸弹,不断造成新“破坏”。近日,又曝出了美国国家安全局(NSA)新的机密文件。该文件显示,美国情报机构长期监听外国元首的通信。该文件还列出了被监听的35名外国元首的名单,其中包括不少美国的盟国,如德国、法国等。

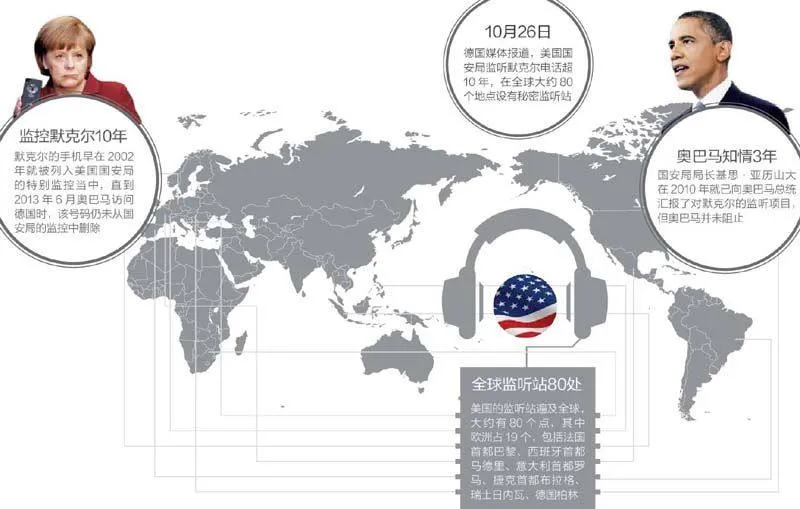

德国媒体报道称,早在10年前默克尔尚未就任总理时,就已经成为美国情报机关窃听的目标。当时,美国认为她有潜力成为德国未来的领导人。这份文件公开之后,引发轩然大波。作为窃听事件的受害人,德国总理默克尔自然不会善罢甘休,她不仅公开谴责,更直接致电奥巴马要求解释。在欧盟会议上,默克尔呼吁推动立法,禁止美国及其他国家对欧盟地区的间谍行为。她声称 美国要想重新赢得欧洲盟国的信任,就必须以实际行动来弥合窃听事件造成的外交裂痕。

人们不禁要问,美国为什么要窃听自己的盟国?窃听获得的资料到底作何用途?美国情报机关又是怎么做到的呢?

窃听盟友由来已久

尽管中外均有“君子不读他人私信”的道德观念,然而情报机关却从来不会这么想。

他们关心一切能够获得的信息,无论是来自敌人的还是盟友的。wFsPj9MqJOsuL5y6JFTrorrzUQFHo5IBCRTrWKQQDj0=在情报人员的眼中,情报从来只有“能够得到”和“不能够得到”,而没有“应该得到”和“不应该得到”的道德约束。毫无疑问,对于一个大国而言,如果能够获得犹如上帝一样的眼睛和耳朵,无疑证明了自己对世界的控制能力。

尽管敌我之间的情报斗争残酷异常,盟友之间也同样存在暗战。只不过,这些都被外交上的亲近以及特殊的政治利益所掩盖。一旦被揭露,就成为世界关注的焦点,双方的关系也会受到严重影响。

早在二战时期,苏联特工的注意力就不仅仅限于轴心国。二战后期的雅尔塔会议中,斯大林在谈判桌上占尽先机,背后正是情报人员努力工作的成果。在罗斯福总统下榻的住所,苏联情报人员安装了多个精密的窃听装置。丘吉尔的住处自然也不能幸免。此外,苏联情报人员还在英美代表团成员经常散步或者闲坐的花园中放置了窃听装置,英美的安全人员却没有丝毫察觉。这使斯大林了解到罗斯福和丘吉尔在谈判中的底线,以及两人所达成的协议。

早在二战还未结束时,英国军情五处就曾在法国领导人戴高乐的住所安装窃听器。战后,戴高乐决定与中国建交前,美国中情局(CIA)已经获得了相关的信息。近年解密的文件表明,在中法建交前后,CIA曾经撰写多份报告(内容包括对现状的陈述以及对未来趋势的分析)。分析结果基本符合后来的发展情况,能做到这一点,显然归功于有效的情报支持。戴高乐后来退出北约组织,奉行独立自主的国防政策,曾将北约驻巴黎机构驱逐出境。其中一条理由就是北约曾从事针对法国的间谍活动。

事实上,美国后来针对盟友的情报活动,已经不仅限于获得信息,还曾广泛参与对不合作盟友的颠覆,或直接削弱其国防力量。著名的台湾“张宪义叛逃事件”,就是其中的典型。在获知大陆拥有核武器之后,台湾加快了核武器研制计划。然而,台湾核武器计划中的一位关键人物——核能物理学家张宪义在美国留学期间就已被CIA发展为线人。1988年,借前往美国度假的机会,张宪义举家叛逃,并以夹带的机密文件证明了台湾的核武器计划。美国随后迅速出动驻台特工,查封了台湾研制核武器的设备和物资。这导致台湾彻底失去了研发核武器的能力。

美国也同样是盟友情报机构关心的对象。

以色列是美国在中东地区最亲密的盟友,每年获得美国大量的军事援助。然而,以色列情报机关却从未放弃对美国的渗透。2010年10月19日,因企图向以色列情报人员传递情报,曾为美国国防部和航空航天局等机构工作的一名美国科学家被捕。

这只是以色列对美国庞大的情报作业的冰山一角。2004年,美国国防情报局高层劳伦斯·富兰克林,就被媒体曝出与以色列情报机关摩萨德有染。根据报道,此人系以色列情报机关潜伏在美国情报界的高级“鼹鼠”。只是由于美以的特殊关系,这次“鼹鼠”事件最终不了了之。

此前一年,鉴于以色列在美国的情报活动过于猖獗,美国反间谍机构高调宣布破获了以色列情报网络,并且将120名被怀疑从事间谍工作的以色列人驱逐出境。

盟友间的裂痕

监控盟友犹如监控自己的丈夫或者妻子一样,尽管也许互相之间会有所觉察,然而一旦公开在桌面上,必定会对双方造成巨大的伤害。在相关文件持续曝光之后,除了解释和对某些细节进行否认之外,美国方面也不断地对媒体宣称,监听行为并非单方面的。

10月25日,美国国务院发言人珍·普萨基称:“美国通过搜集全球范围内的信息来保护本国公民、国土安全和盟友,这不是秘密,每个情报机构都这么做。”这段话显然在暗示美国情报机关的行为并非个例,全球其他情报机关也都在进行着相同的窃听行动。

更有美国外交官表示,自己也曾经被外国情报人员窃听,并且在谈判中自己觉察到此前与国内的通话内容已经被对方获悉。美国前国务卿奥尔布赖特则对窃听风波表示淡定,并且认为欧洲不应该对此大惊小怪。她对记者说:“我非常清楚地记得,我在联合国工作时,法国常驻联合国代表跟我说:‘你为什么和那个人说这话?关于你希望在政府中增加女性的话题。’我回应,‘你说什么?’他们窃听了我的谈话!”

这种搪塞自然无法获得国际社会的谅解,不仅德国和法国对此表示不满,连美国在东亚地区的重要盟国韩国也要求美国必须澄清,韩国领导人到底是否在监听名单之中。除此之外,联合国会议对美国窃听全世界进行了讨论,甚至有可能对此进行国际立法。

然而,情报世界有自己的运行规则,并非各方都不干净,自己就可以为所欲为。美国的大规模监听行动显然超越了情报行业的界线。尤其是针对欧洲经济情况的窃听,超越了各国商业行为的底线,也严重破坏了欧美的经济关系,最终造成政治上的风暴。造成这种结果原因有两个:

一是,美国作为超级大国有着其他国家无可比拟的技术优势。

二是,任何政府机关除非受到外界制约,否则必然会不断地自我膨胀。而情报机关由于受到的监管较少,因此自我膨胀的速度更是惊人。

在“9·11”事件之后,美国通过了多项情报机关权力扩张的法案。此类立法本意是通过加强情报机关的权力,防止类似“9·11”事件的再次发生。然而,情报机构的迅速扩张,却使得事情向硬币的另外一面发展。经过长达十多年的反恐战争,美国情报机构已经有不少积弊开始凸显。斯诺登的叛逃,可以算是对美国情报界积弊的清算。

美国人是怎么做到的?

斯诺登曝光的文件中,并未提到NSA如何窃听这些政要。由于窃听是各国情报机构的共同行为,反间谍部门必然对此进行非常高级别的防范。尤其是国家领导人的反窃听工作,更是各国情报机关工作的重中之重。

从解密的情况来看,美国应该并未采取安装窃听器这种比较“低级”的方法。否则在事件曝光之后,德国反情报人员必然进行大规模的搜查,窃听器则会成为铁证。在针对高价值目标的窃听上,除非两国处于敌对或者外交关系冷淡的状态,否则很少安装窃听器。

从斯诺登公布的材料来看,NSA更偏重于搜集电子信号。事实上,这正是NSA的强项——它的定位本来就是一个信号情报机构。有媒体报道称,美国在欧洲设立了19个监听站。众所周知,手机通信网络就是源自于军用技术的加密跳频通信。德国总理默克尔专用的政府通信保密手机还有特殊的加密功能,该款手机据称是德国政府向加拿大黑莓公司定制的专用保密型号。

那么,美国人是如何窃听的呢?

从技术上而言,手机通信的加密原理共有两种:

一种是通过不断的跳频来避免长时间遭到监听和干扰。虽然这种方法相对于过去的固定频段保密性更强,然而现在情报机关要想同步到两个跳频通信中并非难事。只要掌握双方跳频的规律,即可做到全程监听。

因此,手机通信还同时应用了数字化加密技术。简单来说,就是将通信的语音信号转化为数字信号。比如,在经过编码之后,“Hi,你好”变成了112013051599这样的一组数字。在被切成”数字碎片“之后,这组数字被分散传送,对方必须获得整个数据包,然后才能将其重新组合成完整的语音信息。所有手机的加密都是通过对这组数字进行置换编码,然后将数字包的单个字节进行重组切割。加密方式有赖于计算机计算能力的发展,以及密码科学的进步。

现在美国的情报中,超过80%来自于信号情报渠道。如果默克尔的手机真的被监听,那么显然美国不仅拥有破译普通手机加密技术的能力,更有破译定制加密技术的能力。此前,国际通信行业曾认为AES256位的加密是安全的,连银行业也在使用这种加密标准。如果NSA拥有了随心所欲破译这种加密方式的能力,那么等于掌握了足以破坏国际通信以及金融行业的“核武器”。这并非不可能。美国安全机关近年来开始更换保密手机的消息被曝光,他们此前使用的正是AES256加密方式的手机。

从被揭露的事实来看,这次监听风波还有一个颇为有趣的现象。除了美国之外,英国和加拿大的情报机构也被指被纳入到美国庞大的监听网络之中。除此之外,日本也被要求协助美国从事监听活动。斯诺登曝光的文件中,就直指英美在2009年曾共同策划监听G20会议中各国领导人的通信。

由此看来,美国的盟友分为两个不同的圈子。以美、英、加拿大和日本为代表的最核心盟友,可以共享情报以及纳入到美国情报机关的监听网络中。而法、德和韩国等非核心盟友,则可能成为被监听的目标。