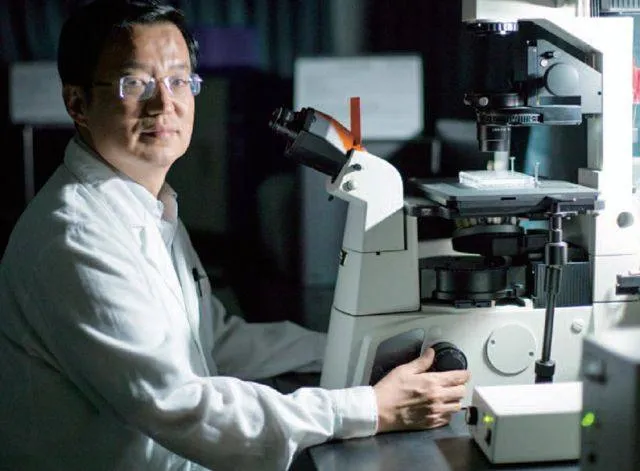

侯金林 经历生死考验 遇危险已不再紧张

2003年“非典”,医院一度是重灾区。“当时你们收治了很多重症SARS患者,却没有一例医护人员感染,这到底是运气好,还是确实工作做得好?”本刊记者问。

“实际上最简单的一个事情,就是通风。原来(感染科)病房窗户都是关死的,当时天气很冷,我们还是将窗户全部打开,通风最重要。”侯金林说。

简单、清晰而又出人意料的回答。10年前,南方医院感染内科主任侯金林与数十名医护同事,为救治住院、隔离的SARS患者,吃住在医院内,“熬过”了3个月。在全社会恐慌的日日夜夜里,勇气、责任、荣誉对他们不可或缺,冷静、专业也帮他们战胜了恐惧。

10年后,51岁的侯金林在微博里写道:经历过2003SARS 生死考验,遇危险事已不再紧张。

如今,这位媒体眼中“白皙英气”的医学工作者,关注医疗体制改革,频繁与国内传染科同行互动,热心给患者诊疗排难,以一名医学工作者简单纯粹的姿态,继续对抗乙肝这个“沉默的杀手”。

公共卫生投一分抵百元药费

“03年我也才41岁,(感染科)护士都是十七八岁,听到有的地方死了人,不害怕是假的。” 再回忆“非典”时刻,侯金林已经很平静。他印象最深刻的一幕是:非典这几个月感染科没有一个人请假,不好意思请,没有人愿意当逃兵。

2003年初, 广州大量医务人员被交叉感染SARS,各种流言一度层出不穷,引发全社会恐慌。SARS感染患者不断增加,各家医院不堪重负。当时仍归部队管辖的南方医院,也先后收治了一百多名“非典”病人。

研究了多名患者病历后,侯金林判定,SARS传染性相对没那么强。疫情起于冬季,天气寒冷,各医院传染科病室多选择密闭门窗,隔离病人,反致交叉感染。侯金林回忆,医院感染科老专家、年轻专家商量后,觉得必须要通风。“那时候3月份到东北长春(支援),当地医院领导请吃饭,我们做的第一件事情就是把窗户全打开了,冷得要死,但不打开麻烦呀,我们走后发现(当地医院)已经有两人感染。”

为救治病人,侯金林和同事也选择被“隔离”在南方医院内。刚开始很艰苦,医护人员多只能在楼道里搭床休息。他记得,当时一个副院长晚上来看望,几个护士说着说着一群人就哭了。

“公共卫生你投入一分钱,最后收入可能100块、1000块都不止,但是看不到威胁就不会把钱投进去。”侯金林说,“非典”给政府,给医务界都上了一课,事后无论是公共卫生、学术研究、针对新的传染病的学术平台的建设,还是疫情应急处理,进步都非常大。

国内乙肝患者用药多低效高耐药

10年间,虽然公共卫生投入明显提升,侯金林仍心怀担忧。因为公共卫生、感染病、肝病等领域风险高,收入又相对低,愿意投身于此的医生依旧少得可怜。

侯金林曾在微博写道:“全国各地医院,感染科医生奖金最少,风险最高,奉献最大,条件最差。应邀去看过全国条件最差的某医院传染科,病房墙壁黑乎乎,地上脏兮兮,楼道里挤满加床的病人。 ”

分析原因,他认为现行医疗体制不但不能满足患者所需,更让医生很痛苦。经济至上的价值观,已经让很多人不愿意学医,尤其是基础医学和预防医学,特别是传染病学这样收入不理想的专业,而这些专业恰恰又是国家最需要的和最重要的,

2013年元旦,侯金林微博还记录了医院外心酸一幕。“一对母子寒风中,坐在冰凉的水泥地面,母亲声音颤悠悠,儿子鼻涕涟涟,地面纸被风吹的哗啦啦响,上写着丈夫患脑肿瘤,旁边塑料碗内是几角到一元的纸币,旁边报纸写着国家医保成就。医保,爱恨交加!”

时至今日,中国感染乙肝病毒人群9100万,是世界上乙肝感染者最多的国家。《广州日报》报道,2013年7月侯金林教授指出,最新的临床研究数据表明,强效抗病毒和预防耐药是阻止乙肝发展为肝硬化和肝癌的关键。但目前我国逾七成的乙肝患者初治都在使用低效高耐药的药物治疗。

为什么会出现这种情况?侯金林对本刊记者分析,根子在于国家医保投入不够。以意大利乙肝患者为例,他们的医保对乙肝病人是“三免一终生”,病人抗乙肝病毒药物免费、检查免费,病人就诊的费用都是国家出,当然用得起好药。

对于中国乙肝患者,医保给的钱往往只能付便宜的药,而且便宜药物耐药性一般也比较高。现在的医保,一个月患者门诊只给报销三四百元,若用好药,患者往往一月药费在千元上下,这样的话他就被迫吃效果差、便宜的药。如果医保能承担800元,那患者的负担就会大为减轻,侯金林认为按目前国家经济实力想做到并不困难。

当下医患关系紧张,医生被刺事件时有发生。对此侯金林分析认为,要缓解矛盾,还是要靠整个国家的医疗保险制度完善,因为病人还是看不起病的多,嫌看病难、看病贵的多。在英国等医保体系健全国家,病人基本不会关心他看不起病,要交多少钱,除非病重,基本在社区医院就能搞定。而中国的优势医疗资源过多集中于大医院,病人都挤在大医院社区医院没有得到足够的资源。

性情中人

带学生、看病号,周末则搭乘飞机飞来飞去参加各种学术会议,侯金林难得空闲,也乐在其中。导师骆抗先教授对他最大的影响之一,便是成为一名纯粹的医学工作者。

现年82岁的骆抗先教授,身体很棒,还在南方医院感染科出诊、查房,不知疲倦。侯金林认为老师很了不起,学术水平从临床到基础到讲课都非常厉害,也几乎跟病人没有过任何冲突,一直在门诊和第一线给病人做咨询,并自学电脑,成为科普乙肝防治的“博客大王”。

因此,侯金林利用出差间隙,一度成为微博控。虚拟的网上空间里,他频繁与传染科同行互动,热心给患者答疑排难。凡是关于乙肝等传染病防治的互动、交流,他能来则来,并精神抖擞。身高约1米78的侯金林,在媒体眼中“白皙英气”,介绍起乙肝防治认真严肃,互联网上则活跃而有趣,在微博会用“偶”字;经常自嘲,描述自己“周末飞行综合症”为:脑袋昏昏的,手脚麻麻的,耳朵响响的,说话傻傻的,模样呆呆的,开会混混的!

1984年至今,侯金林在南方医院感染科已工作30年,谈起家庭,他幸福又心怀歉意。接受《医师》杂志采访时,侯金林说,妻子温柔贤淑,女儿很乖很懂事。因为工作关系,经常照顾不到她们母女俩,可她们从无怨言,一直默默地支持着他。

日常生活中,侯金林话不多,甚至有些腼腆,却是个性情中人。来自山西平遥古城的他,喜欢广东的包容;刚刚到广州时,街头面食难觅,他自己下厨做面条和饺子;工作太忙,医院羽毛球兴趣小组“抛弃”了他,他就利用上下楼、查病房或下班回家,坚持每天走五千到一万步。平日他不抽烟不喝酒,今年5月他带的一位女博士在国际顶尖的肝脏病杂志发表了文章,师生聚会欢庆,他也放开喝了几杯。更为难得的是,他很少为应酬或项目而喝酒。

如果将来空闲了,最想去做些什么呢?采访中本刊记者问。

侯金林答道:还没有想过,年龄到了50岁,人生需做减法。最欣慰的是,科室团队中35岁到40左右的同事非常强。“如果我现在退休了,我们科室也不会垮,这很难得。”

中国人乙肝多为婴幼儿期感染

人物周刊:有个问题特别感兴趣,整个世界来讲,中国的肝病患者相对来说是最多的,国内患者又相对比较集中在广东这边?

侯金林:有种说法是,世界的乙肝在中国,中国的乙肝在广东。现在广东的乙肝感染比例最高,11.1%;全国现在7.18%。也就是说,广东100个人里面有将近11个人乙肝病毒表面抗原检测会呈阳性,这跟广东流动人口比较多有关。

人物周刊:很多人非常奇怪,为什么中国的乙肝病毒携带者这么多,网上有种种猜测,甚至提到跟以前疫苗接种针头重复使用、导致大规模感染有关,这有道理吗?

侯金林:那倒不是(这样)。当然你说以前50、60甚至70年代的卫生状况,注射器污染有可能的。像我70年代读中学时,都可以看到注射器打完针,洗一洗后放到蒸笼里蒸,就当是消毒了。到现在国内还有注射器重复使用引发的丙肝疫情,但只是局限在个别地方。

但若说以前乙肝传播是因为针头重复使用,这个还没有具体研究支撑。确切地说,为什么中国这么高还没搞清楚。乙肝病毒有人认为是从非洲起源的,传播机制比较复杂。中国人跟欧美人(感染乙肝)的特点还不一样,中国多是婴幼儿时期感染的,容易慢性化,而欧美大部分是成人感染的,所以慢性化就很少。

人物周刊:国内乙肝人群的年龄段,相对集中在30岁到60岁的成年人之间,这是为何?

侯金林:因为20岁以前的人已经有(乙肝)疫苗了,虽然疫苗没那么普遍,但国内15岁以下的(乙肝人群)很少,5岁以下的有些地方不到1%,主要是通过打预防疫苗来减少的。

长远来看,乙肝疫苗减缓了肝癌的发生。乙肝疫苗铺开使用以后,这一代15岁以下感染的很少了。乙肝疫苗全世界公认中国做得最好,成就巨大。

饮食不会传播乙肝

物周刊:目前公务员招录和高校录取及公司录取员工等已不强制检查乙肝了,但有人担心这样可能影响乙肝感染者的及时发现与治疗?

侯金林:这是矛盾的问题,现在体检不敢跟你查(乙肝),怕你告他,你要同意才给你查。我觉得还是要检查的,检查出来不应该歧视,但是中国的这种歧视是根深蒂固的。

日本的经验是,不是他的雇主要求查,而是保险公司。保险公司体检一般都是保密的,不会跟他单位的人说。未来的趋势之一,是保险公司要安排你体检,不体检要罚款,保险公司要降低你患各种疾病的风险。

人物周刊:很多人反对查乙肝,因为有个概念,携带乙肝病毒并不一定是乙肝病人,不一定发病。

侯金林:这个是对的,第一步先检查这个有没有(感染),第二步看它有没有活动,第三步要是不是需要干预。有的人检查出来只是个阳性,转氨酶、肝功这些都正常的,那他每半年检查一次主要目的看有无肝炎活动和筛查肝癌。

有的人如果检查出来有转氨高,有病毒高,那用了抗病毒药物以后长期抗病毒治疗可以减少它活动,减少肝硬化的发生。早期肝硬化80%都可以逆转,还可以减少六到七成得肝癌的可能性。中国一年有50万人死于肝癌,如果要把肝癌的发生率减少60%到70%,这个是了不起的成就。

人物周刊:有研究认为,乙肝本质上是病毒引发的免疫系统不正常反应,免疫系统不断地自我攻击,最终损坏肝脏。从免疫系统的研究看,肝病治疗的前景如何?

侯金林:人感染了这个(肝炎)病毒啊,小的时候,机体免疫细胞辨别力不够,这个病毒就住下来了。成人后,(免疫细胞)发现这个病毒不是自己的,就想把它赶走,结果赶它赶不走,同时损坏了自己的肝脏。肝内等于绵延持续的战场。

现在还没有任何一种免疫结合的方法可以完全控制住乙型肝炎病毒。抗病毒药物虽然不能把病毒完全给杀死,给赶走,但已可以把病毒控制到完全不能复制。

人物周刊:人们普遍还是对乙肝有种恐惧,比如肝病患者吃饭就用单独的碗筷,有时也不敢在家吃饭?

侯金林:饮食不传播(乙肝),非常明确。唾液也不会传播乙肝,如果皮肤黏膜是完整的,阳性的血滴到皮肤上也没关系。另外如果(打过疫苗)有抗体产生的话,更不会感染。

90年代,我去英国看到乙肝阳性的人照样在麦当劳打工,人家讲科学,中国人是讲习惯。我还看到一位母亲生了个胖小子,很好。但是她婆婆发现她(乙肝检查)是阳性了,就不让她碰她小孩了,逼得她离婚。这实际上是无知带来的歧视,虽然歧视总体已经减少很多,但是还是比较普遍。

脂肪肝可导致肝硬化

人物周刊:随着生活方式的变化,现在脂肪肝、酒精肝导致肝硬化的比例是不是在增多?

侯金林:是这样。广东十年前成年男性大概20%以上有脂肪肝,现在估计超过30%。北京做的调查,成年人男子的(脂肪肝)是44%,而且临床上看到很多小孩儿也很胖,儿童脂肪肝更麻烦。

脂肪肝过去觉得是一个没所谓的病,但现在看,它也有导致肝硬化、肝脏肿瘤的可能性。脂肪肝不是光吃药能解决的,主要是改变生活方式,这是很难的。日本和韩国人的生活习惯比较好,你看他胖的很少,脂肪肝也很少。

长期、大量、持续的饮酒肯定会对肝脏有损害。若是偶尔喝个一二两,也不用怕。但是如果有乙肝病毒携带或者丙肝病毒携带,就不要喝,容易激活病毒活动。

人物周刊:中医西医对肝病的治疗,争议也很多。作为一名专业的医学教授,你怎么看待中医?

侯金林:这个东西非常敏感,钟南山院士说了一次,(网上)就很多人跟他争论。(笑)中医现在良莠不齐,你到底是端出哪里的中医来说?

我们是包容中医的。我在广州组织的一个国际肝脏学术会议,(曾)找了3个中医学者讲,能从不同角度了解肝病。你不要以为报纸或者电视上的就是中医,那不是正儿八经的中医,多数是蒙人的,正儿八经的中医还是非常重要的。

因为中医更关注人的整体,西医关注疾病的(具体)感受,有人说西医让你明明白白地死,中医让你糊里糊涂地活。比如说治疗肝硬化,我们要看病毒没有了,肝硬化逆转了,才(判定)转为正常了。中医的话主观的非常多,心理疗法也非常重要。治疗方法上,西医相对简单,比如抗乙肝治疗,很多人一天吃一片药就可以了,中医要不断换药。

通过互联网服务全国慢性病患者

人物周刊:你已经与网站合作传播肝病防治知识,怎么看待医疗和互联网合作的发展?

侯金林:英国已经有通过互联网开处方的治疗,有些慢性病的管理是非常重要的,完全可以通过互联网进行。比如现在我们建立了病人的追踪和管理系统,网络上有6000个病人的档案,在里面我可以管山东的,甚至西藏的病人,他不一定要经常定期见我,我就可以给他实施医疗行为,发展下去医院就不再是围墙围起来的医院。

人物周刊:在你的职业生涯中,有没有一件事情让你改变很大?

侯金林:改变很大,那就是国家卫生部的重大专项(2009年侯金林牵头“慢性乙型肝炎临床治疗方案的优化及影响疗效的因素”课题研究,预算资助高达四千余万元),这个专项跟载人航天、大飞机项目并列。

这个工作要做很多综合的协调网络,怎样来形成一个高效团队,怎么协调这么多医院的这么多研究者。有的医院的一两百甚至几百号人去做一个东西,特别是在市场经济,在各个医院都有自己利益的情况下,这个是非常难得。

把这个方案弄出来之后,造福几十几百万人,而不是说你开刀,开了一万个刀,赚了多少钱,这个价值是不一样的。如果你有很好的方案,你做的东西就不止为单个患者服务,受益者会是成千上万,没什么比帮助更多的病人更高兴的了。