版画“魂”

1988年,大兴安岭版画展在北京中国美术馆隆重举行。从此,大兴安岭版画在全国版画界有了一席之地。1995年,大兴安岭被文化部命名为“全国优秀版画之乡”。十多年过去,在市场经济的大潮中,还有人在这极寒之地坚守着艺术的节奏吗?

2013年12月,随着荣威W5“丈量极地,致敬英雄”活动的展开,为了寻找那些“为专业而坚守”的平凡英雄,我们跟随着荣威W5车队来到了加格达奇。

加格达奇的冬天,空气里裹着雪,细小、飘忽,落在脸上,凉凉的化开,户外呆一会儿,眉毛、眼睛便开始挂霜。

5点钟,天已经亮了,张世勤起床、洗漱,在路边买个包子、喝碗汤,直接到了画室。“早晨6点到9点是我创作的最佳时间,以前还喜欢在晚上画,后来视力、精力渐渐跟不上了。”作为大兴安岭版画院院长,现年54岁的他,已经创作了一百余件作品。

院内另两位画家赵晓澄和徐光伟陆续来到,他们和张世勤共用一间画室。大家各自忙碌。午后1点,张世勤起身清扫完刻画时落在地上的木屑,开始捯饬午饭——一人一包方便面,再窝上两个鸡蛋。

版画制作中,油印是重要步骤,需要将画纸在上好油墨的木板上一遍遍地压印并晾干。这些半成品被排列着夹在绳子上,画家们穿梭其间,刻刀划过的声音和油墨香气遮盖了窗外的冰雪,不到40平方米的小屋温暖而安静。

现在的大兴安岭版画院位于加格达奇市中心一栋4层建筑的顶楼,总面积880平方米,包含画室和一个六百多平方米的作品展示大厅。3年前,这里还是一层堆满建筑垃圾的闲置空地。

“大兴安岭版画群体有过辉煌的时候,可到了90年代初期,商业大潮中很多人不再单纯创作,而是下海搞起了装潢,曾经的骨干一下子都走光,留下的几个人也就在艺术馆继续培训工作,平均一年也创作不出1-2幅画。”张世勤回忆,最低迷时,只剩下五六个人还在坚持。

最初区艺术馆就设在现今版画院所在的这栋楼里,张世勤、赵晓澄和徐光伟3人从那时起就在一起办公。平日里除了搞创作,心心念念的都是怎么重振大兴安岭这个版画群体。

一直等到2006年,当地政府为了将版画教育发展到中小学生中去,组织了针对学校老师的版画培训。张世勤和赵晓澄借着上课的契机,从中挑选了二十余人,建立了大兴安岭首个以纯艺术创作为主的版画培训中心。

同时,他们向艺术馆申请到了大楼的顶层,一个空荡荡的毛坯房。

“当时还有很多建筑垃圾没有拖走,我们就简单地用板子圈出了一块小地方,就这么把培训班办了下来。没有组织经费大伙就自费,二十多人这样坚持了3年,”张世勤说,“现在地区里稍微成熟些的画家基本都是那时候出来的。”

另一方面,这些“老师画家”们的成长也推动了版画教育进学校的步伐。现在学校的老师已经有了自己的专属创作基地。地方政府陆续为全区各学校置办了六十多台印画机器,地区五十多万人口拥有六十多台版画油印机,这在全国都算是人均比例最高的。这个数目之最,也让他反复念叨不已。

2009年,政府决定将这栋楼建成大兴安岭资源馆。张世勤听到这个消息,开始一次次地写报告找领导,终于得以在这个培训中心起步的地方,将3年里大家的创作汇总展出。展出意外收获了领导的青睐,满意之余将展览厅正式拨作版画创作,并于同年批准成立了大兴安岭版画院。

就这样,水泥砖瓦取代了曾经的简易木板,构建了这个他们现在每天最常呆的小世界。

一楼大厅,办着蓝莓展,外人其实很少知道楼上还有个版画院。但张世勤已经很满足了,只要能给大家一个创作的场所,团队不至于散了就好。

这是赵晓澄对自己绘画造诣打的一个比喻。

展厅里最前排的作品基本都属于张世勤和赵晓澄。一是由于两人带头人的身份,二是他们得的奖最多。介绍到一幅应参展而创作的工业题材作品时,赵晓澄微微停顿了一下,转身困惑地对张世勤说,“为什么工业展要的画儿,就一定得有铁管和机械呢?”

赵晓澄是最早来到的那一批知青,1968年于上海外国语学院毕业后他就参加边疆开发建设,从上海来到大兴安岭。作为大兴安岭第一代版画家的代表,他是由北大荒版画创始人晁楣、杜鸿年先生亲手培训的。

对现在的很多人来说,大兴安岭意味着苦寒之地,在这里生活更是有志不得伸的孤寂。

赵晓澄不同,一张梁祝的唱片他听上百遍也不觉得厌;外文专业出身的他用业余时间翻译了多本国外美术理论书籍;进山采风一呆就是二十多天,这些年下来速写画累积了几大麻袋。

如今速写本已经被数码相机取代,但他采风时听歌的习惯一直没变,儿子1994年买的索尼随身听他用到现在。秋天的大兴安岭是他的最爱,即使现在已经退休可以回上海定居,每当秋至他依旧回到大兴安岭,和往年一样,听着柴可夫斯基进深山采风。

赵晓澄提到目前大兴安岭版画已经发展到第三代了,每一代的情况都差异很大。

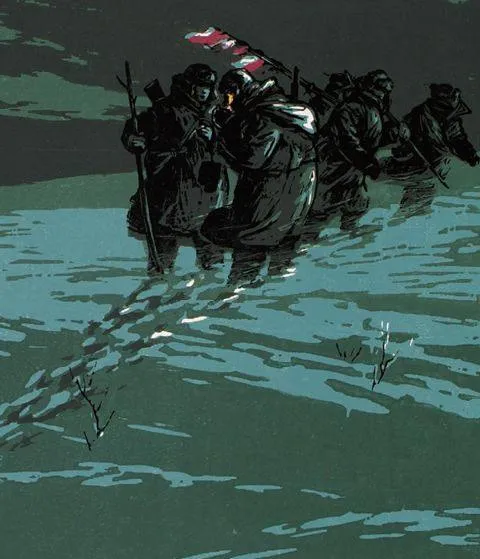

最早1976年晁楣老师来办培训班的时候,版画对文艺工作者的吸引力很大。在当时特殊的时代背景下,版画因其可复制性被当成很好的宣传手段,学习创作版画的群体一度多达五十余人。

计划经济时代,绘画材料、车费住宿都给报销,培训,通知一下人就都来了。

到了张世勤这一代,一切得靠自己。国家经费基本没有,场地展览都靠自己张罗,最近几次他们都是借其他单位开展活动的机会合办展览。

不做商业画不行。现在都是以画养画,画廊要求画纸必须是280克以上的巴克松纸才行,没有名气的作者很难卖出画去,每次张世勤都亲自和画商谈条件,卖自己画的时候总是要搭上几张别人的作品,这样相互帮扶着走下来,院里近几年总算维持平稳。

不参加展览更不行。群体要打响名气,就得靠展览。除了几个专业画家可以自行创作,团队里更多是需要扶持的业余作者。徐光伟就是其中一个。他之前一直研习书法,在地方书法界也小有所成。在文化馆工作期间,因为和张世勤、赵晓澄同一个办公室,每天看他们搞创作,耳濡目染下被版画吸引。张世勤鼓励他“以自己的个性去发展自己”,将书法和版画创作相结合。04年坚持到现在,徐光伟已经是大兴安岭地区目前唯一一位创作书法版画的画家,开始有人指名要买他的作品。

张世勤画桌背后摆的都是近期的创作,指着其中一幅牡丹图,他说:“老百姓喜欢这个,看着喜庆买的人也多,做些这种好卖的画,我就有更多的空间可以搞自己的创作。”

张世勤最新的作品《极地穿越》,正是为参加“第二十届全国版画展”而准备的,画面里长长的输油管道贯穿整片森林,大吊车在田野间施工,采矿队将营地驻扎在麋鹿生活的地方。花了3个月的时间,完成的作品近乎占据了半面墙,跟一旁几张小幅的风景画和花团锦簇的牡丹画放在一起,显得有些格格不入。

尽管通过以画养画的方式,基本满足了版画院的支出,但大兴安岭的版画群体还是无可避免地走向式微——人数一直减少,作品内容也面临着素材匮乏、题材重复的问题。

林区建设风光和当地少数民族生活一直是大兴安岭版画的主要创作题材。

“40年里,我们用作品记录了林区从伐木开采到如今护林造林的历史进程;见证着鄂伦春族和鄂温克族这些少数民族人群的生活变化。”知青出身的赵晓澄至今保持着“艺术是为人民服务”的信念,为自己的作品能记录大兴安岭的变迁由衷地自豪。

他记得恩师晁楣先生说过,从艺术形态和文化发生学的角度看,黑龙江版画最可贵的特质,就是有一群在基层从事美术工作的画家,从亲身劳动工作中汲取创作灵感。他们是版画创作的“魂”。

在如今的“版画之乡”,接受过高校专业教育的画家势必难回基层,留在基层的部分作者却越来越更看重作品的商品价值,很少在发掘新题材方面下功夫。

“其实当地少数民族汉化程度已经很高,可是很多人的创作还停留在鄂温克人从前住梭罗子以打猎为生的时期;看风景画好卖就千篇一律全去画冰天雪地的森林风光,忽略了版画的艺术性和记录历史的社会意义。”提及这些问题,赵晓澄忧心忡忡。

“只要有个地方给大家做基地就很好了,有大本营在团体就不至于散掉。”

“后生们看我们是皮蛋,先生们看我们是孵不出的蛋,其实我只是刚摸索到绘画的语言,现在正在孵化的路上。”

“搞产业化我不懂,但以画养画我们可以。”

“现在的年轻人都不一样了,他们似乎已经不记得艺术是要为人民服务的。”

大兴安岭版画40年大事记

1976年

由晁楣先生主持在大兴安岭新林区举办第一次版画创作班。之后举办各种形式培训班18次,参加人数多达五十余人。

1982年

由常桂林、赵晓澄发起组织成立了“小白桦版画研究会”,版画群体日益活跃。

1988年

1月28日,大兴安岭“5·6”森林大火后时隔半年,以“从焦土上重新崛起,抗风雪斗严寒开始重建家园”为主题的《大兴安岭林区版画展》在北京中国美术馆举办,大兴安岭版画第一次真正进入国内大众视野。

90年代

90年代初计划经济改革,大批版画创作者弃笔从商,下海经营装潢公司,大兴安岭版画群体走入低谷。

1995年

1995年大兴安岭被文化部命名为“版画艺术之乡”。

2006年

大兴安岭地区开展版画教育进学校,首批开设10个学校试点。张世勤、赵晓澄借机选拔人才,建立首个以纯艺术创作为主的版画培训中心。

2008年

再度被文化部命名为“中国民间文化艺术之乡”。

2010年

大兴安岭版画院正式成立。目前创作骨干二十多人。地区少儿版画蓬勃发展,中小学生版画作品被国家领导人作为珍贵的国礼送出国门。