用氤氲笔墨诠释古典之美

安兵武获得过中国美协主办的一次山水画展的优秀奖,不过我对他的关注并非始于此,而是源于他在《艺术实录》第三期发表的那批临摹古代画家的作品,以及他对绘画传承关系的精辟阐发。当时对他的感受有两点:一是绘画底子好,对中国画的笔墨下过一番苦功;二是理论基础好,对中国画传承发展方向有自觉而清醒的认识。及至见面,才知其是一位80后的小兄弟,看上去平实而沉静,便油然又有了后生可畏之感。

中国绘画传统源远流长、博大精深,从事中国画创作不在传统上下工夫,早晚是立不住的,或者是走不远的。清代画家张浦山早就讲过:“画虽艺事,亦有下学上达之功夫。下学者,山石水木有当然之法。始则求其山石水木之当然,不敢率意妄作,不敢师新立异,循循乎古人规矩之中,不失毫芒,久之而得其当然之故矣,又久之而得其所以然之故矣。得其所以然而化可几焉。至于能化,则虽犹是山石水木,而识者视之必曰艺也,进乎道矣,此上达也。今之学者甫执笔而即讲超脱,我不知其何说也。”讲得相当到位,甚至很具现实针对性。确实,无下学之功,焉有上达之妙;脱离对传统的继承,哪里有创新的根基。一位圈内人士说过,现在文化艺术领域内,一些大吵大闹搞所谓创新,或专门以创新为生活的人往往不是骗子就是小丑一样的人物,说得有些极端,但是不无道理。不在深入传统上狠下工夫,却时时标新立异,这种速成式的创新不过是沽名钓誉、谋取利益的噱头罢了。正是有了这样的对比,我对安兵武沉潜于传统笔墨研习的行为多了几分敬意,这其中没有急功近利的躁动和俗不可耐的表演,有的只是对中国绘画伟大传统的敬意和对自己安详内心的回归。

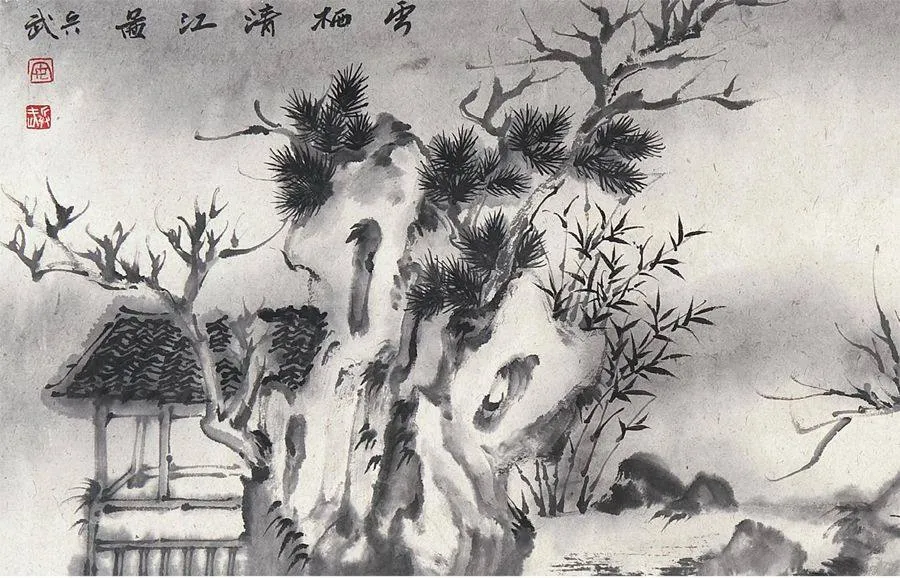

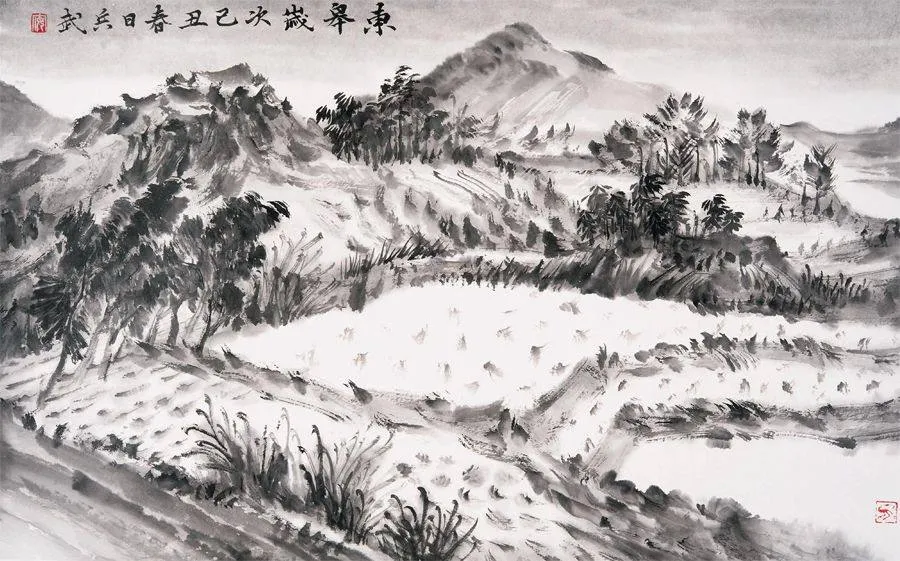

安兵武毕业于中国美术学院,有着很好的学术背景。这所学校曾经聚集和培养了中国现代美术史上一大批著名人物,如林风眠、潘天寿、黄宾虹、刘开渠、李苦蝉、李可染、陈之佛、关良、黄君璧、陆俨少、董希文、吴冠中、赵无极、朱德群等;也曾形成了中国现代美术史上极具代表性和影响力的两大学术思想,即以首任校长林风眠为代表的“兼容并蓄”的思想和以潘天寿为代表的“传统出新”的思想。特别是潘天寿先生关于中西绘画要拉开距离的理念和教学实践影响至深,完全可以与徐悲鸿先生“中西结合”的学术思想及教学体系相比肩。安兵武在中国美术学院求学期间,受到学校浓郁深厚学术气息的滋养与淘洗,逐步走上了精研国画传统、追求笔墨品质的正途。从这个角度,我们就可以更为深刻地感受到其艺术实践中所流淌的纯正学术血脉。在其近期写生和创作的作品中,呈现在我们面前的正是这样一种水墨氤氲的正大气象,一种安闲宁静的古典之美。

对于一个艺术家而言,方向感体现了悟性和操守,是具有决定意义的。方向感正确,即使开始慢一点,最终也会走得很远;方向感错误,上道再快,将来也可能误入歧途。中国绘画为大道,而非小技,练的是光明正大的“逍遥神功”,不是邪恶速成的“吸星大法”,需要画家在艺术实践中坚守正途、深埋陈酿、脱胎换骨。安兵武在中国画传承发展的道路上走得很正很稳,加之其年轻有为、性格沉稳、为人实在,其前途不可限量,完全可能有朝一日练成自己的“六脉神剑”而名震画坛江湖!

(责编:刘贤)