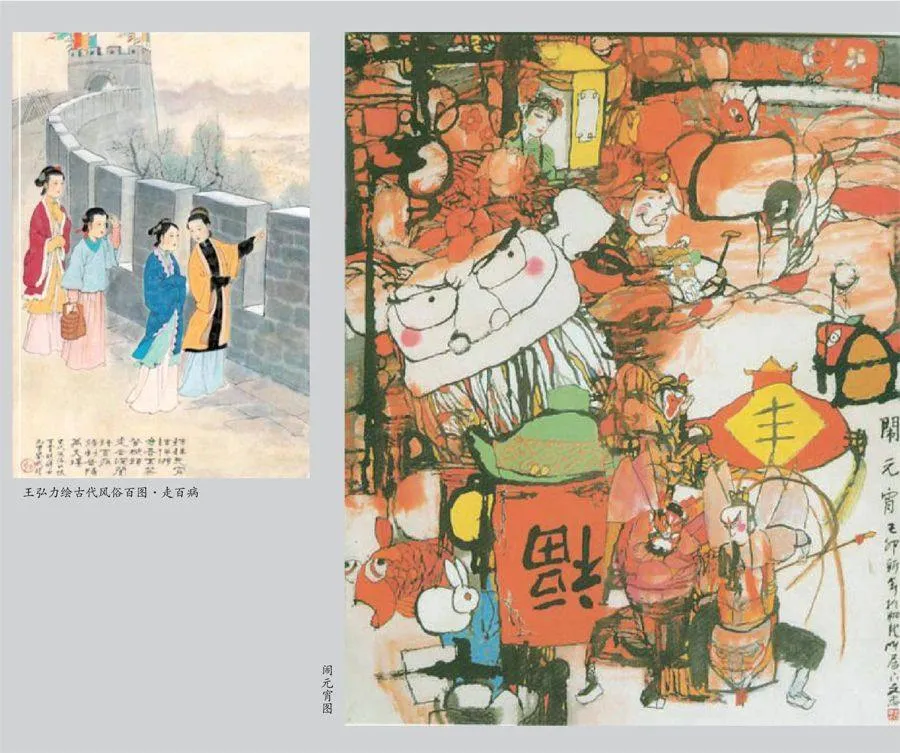

遛百病,年席上的压轴菜

春节做为一年中最重要的一个节日,实际并不单单指正月初一这一天,而是包含了一个阶段。比如在我们河北,从腊八开始,喝腊八粥泡腊八蒜,这个阶段就悄悄开始了。然后腊月二十三过小年,糖瓜祭灶;二十四,“扫尘(陈)”;三十贴春联,包饺子,吃团圆饭;初一走亲访友拜年,破五吃饺子,元宵节蒸刺猬吃元宵。之后年也过了节也过了,一切恢复正常,留下二月二龙抬头一个小尾巴,就像是年走过去一段路后又留恋地回了一下头。

然而在沧州城,正月十六这天晚上还有一个民间自发的活动——遛百病,而且一年年延续下来,经久不衰。

“遛百病”是沧州城过春节的一个重要习俗,每到正月十六晚上,全城所有街道人潮涌动,人声鼎沸,大街上要有几万人至十几万人。所有家庭成员扶老携幼,倾家出动漫步在大街上,悠闲地遛一遛,祈求把身上的不舒服全部遛掉,希望一年中百病不得,身体健壮,生活安康。夫妻、情侣、坐轮椅的老人、提花灯的孩子,毫不夸张地说,只要还能动的,就会走出来,与大家同享这一年一度的时刻。“遛百病”时,每个人的手里都拿着一些小额硬币,把它扔在街道上。据说硬币代表着头痛脑热的一些小毛病,钱滚动得越远,就代表小灾小病离自己越远。不少小孩子寻声捡着硬币,扔掉的是灾,捡到的就是福了。这虽带有一定的迷信色彩,但大多数人还是寄希望于这一美好愿望的实现。人们将过年剩下的所有烟花爆竹都搬出来放掉,色彩艳丽、形状各异的烟花在空中绽放,鞭炮声此起彼伏,响彻不断。美丽的烟花,夺目的霓虹,绽开的笑脸,组成一幅不可多得的人间幸福美景,成为春节中最热闹的时候。

其实,“遛百病”并不是沧州所独有的,文献记载,此风俗始于宋代、盛于明代,在明清时期盛行于京城,也叫“走百病”。最初仅限于妇女,旧时妇女多操持家务,养儿育女,因此身体劳累,体质较弱,容易生病,每年忙完了年节,可以轻松一下了。古时候女流之辈大白天出门四处游走显得不成体统,于是便在正月十六夜里相约相聚,外出散步以驱除病邪,天长日久,便形成了大众化的传统习俗。

万历年间《宛暑杂记》一书中描述:“正月十六夜,妇女群游祈免灾咎,前令一人持香辟人,名曰走百病。凡有桥之处,三五相率一过,取渡厄之意。或云经岁令无百病,暗中举手摸城门钉一,摸中者,以为吉兆。是夜正阳门、崇文门、宣武门俱不闭,任民往来,厂卫校尉巡守达旦。”

清康熙《大兴县志》载:“元宵前后,赏灯夜饮,金吾梦池。民间击太平鼓,走百索,妇女结伴游行过津桥,曰:‘走百病’。”清人甘熙也在《白下琐言》中写道:“岁正月既望,城头游人如蚁,箫鼓管乐之声,远近相闻,谓之走百病。”一首《走百病》的风土诗写道:都城灯市春头盛,大家小家同节令。诸姨新妇及小姑,相约梳妆走百病。俗言此夜鬼空穴,百病尽在尘土中。不然今年且多病,臂枯眼暗偏头风。踏穿街头双绣履,胜饮医方二钟水。可见,这一民俗是历史悠久的民族传统。

虽然这个习俗不是源自沧州,而到今天,把这一民俗保留最久、活动形式最隆重、坚持得最为执著的则是沧州。尽管每年《沧州晚报》上都会登载“遛百病”的负面效应,社会治安、人身安全、空气污染等,提倡市民不出门,但民俗的力量是巨大的,这一天似乎成为整个过年的高潮,成为全市人民狂欢的节日。“遛百病”,就好似沧州城年席上的压轴大菜,喻示着整个春节的结束。这一晚过后,一切才能步入正轨,该干什么干什么了。

古老的民俗习惯是民族传统文化的组成部分,是民族非物质文化的瑰宝,而这一民俗背后的问题也是不可回避的。虽然规定在“遛百病”期间禁售禁放烟花爆竹、孔明灯等易燃易爆危险品,但在人潮拥挤的街头,一些人还钻空子出售孔明灯,那冉冉升起的一个个火球,也成为了一个个火灾隐患;一些人躲开执勤警察频频燃放起大型的烟花和爆竹,威力惊人;一些少年儿童把一些小型鞭炮,随意拿在手中,点燃后乱扔,时而有人因为鞭炮的声响而受到惊吓。

民俗作为民族的象征和文化符号,活动中的一些不良做法确是需要改进的,只有这样,民俗习惯才能更长久地传承下去。沧州的“遛百病”,也需要引进现代文明理念,需要引导,需要扬弃,需要与时俱进。

(责编:郭文岭)