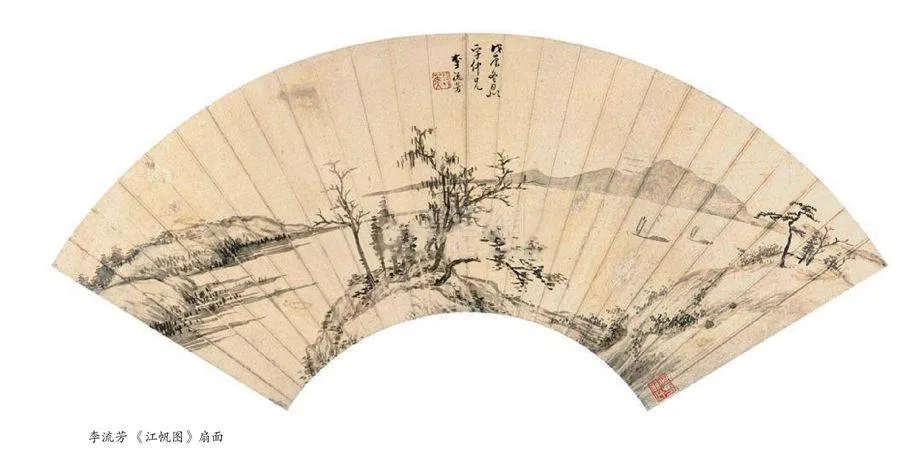

扇面上的乡愁

“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水,坐看牵牛织女星。”扇子,一般来看都是炎夏消暑之物,但在季节嬗递、寒气渐升之时,轻吟唐代诗人杜牧的《秋夕》,心里还是会涌起几分感触。因为这句“轻罗小扇扑流萤”中的“小扇”,让我想起了一幅明代的扇面画,那种秋水潇潇、乡愁漫溢的意境,那种舟行水波、归意阑珊的旷远,仿佛一粒小小的石子,不经意地投向静谧的波间,顿时泛起丝丝涟漪。

中国素称“制扇王国”,历史悠久,从远古时期“以木曰扉,以苇曰扇”的权力象征之物,经过历代发展变迁,竹、木、纸、玳瑁、翡翠、象牙、犀角、棕榈叶、羽毛等材质多样,造型优美、精巧,宫扇、团扇、蒲扇、纨扇、折扇等蔚为大观,深受文人、士大夫的喜爱,被形象地誉为“怀袖之物”。人们在把玩之时,除了为之吟诗作赋,还纷纷在上面挥毫泼墨题诗作画,再加上扇子的雕刻、编结、装裱等制作工艺,形成多姿多彩的扇文化艺术,而书画扇面就是扇文化园地中的一株奇葩。在明代,折扇画可谓其书画形式的一大特色,众多画家纷纷流连于这方寸之地,不吝笔墨恣意描绘,人物花鸟、山水名胜、村舍楼阁……无不充盈期间,留下流光溢彩的扇面画作品,其中,李流芳就是十分出色的一位。

李流芳(1575年—1629年),安徽歙县人,客居嘉定(今上海),明万历三十四年(1606年)举人。两次殿试不中,再加上奸臣魏忠贤当道,因此不求仕进,自建“檀园”读书其中,55岁时卒于檀园,与唐时升、娄坚、程嘉燧合称“嘉定四君子”。李流芳工诗,清新自然,擅书法、竹刻,精通绘画,山水画宗法吴镇、黄公望,追求笔墨淋漓、峻爽秀逸的艺术风格,清初吴伟业作《画中九友歌》,将他与董其昌、杨文聪、程嘉燧、张学曾、卞文瑜、邵弥、王时敏、王鉴合称为明末清初之“画中九友”。李流芳一生诗画双绝,不媚权贵,甘老林泉,故清代诗人林大中有诗赞之曰:“诗笔能清真,画品亦超轶”,可谓其一生之真实写照。

李流芳的《秋水归帆图》扇面,纵16厘米,横51厘米。纸本设色。画上左上留白处有作者款识:“壬子24dc940846d8a16ac759b9b6771de79c20034453db6ea877e48b6f701e7b0f79腊月崐山舟中为孟阳大兄作,李流芳”,钤白文篆书“李流芳印”。画面左中下方钤朱文椭圆形“真赏”、方形“畸园秘笈”等印,为晚清时期著名收藏家、浙江诸暨枫桥人陈遹声(1846年—1920年)之收藏印。款识中的“孟阳”为“嘉定四君子”之一、晚明时期的著名画家程嘉燧(1565年—1643年,字孟阳),二人素称莫逆,为书画挚友。李流芳对程嘉燧的画十分欣赏,曾对好友钱谦益言:“看孟阳吟诗作画,此吾生平第一快事”。从这幅专门为程嘉燧所作的扇面画上,可见他们诗画唱酬,友情之深。崐山即昆山,位于江苏南部,观作者题款,这幅扇面画应该是在旅途中触景生情所绘。画面构图意境开阔,远近层次分明,疏密有致,笔墨苍润秀雅,情趣横生。壬子年为明万历四十年(1612年),李流芳时年38岁,此扇面画为其中年时期的作品。

画面上,只见秋风瑟瑟,吹动岸上劲挺的林木,枝条翻卷,可见秋风之劲疾。远处的芦荻乱舞,残絮飘飞,好一幅深秋江景,跃然纸上。山上山下,楼阁高塔巍然高耸,寺院、房舍重叠掩映,弥漫出一股浓郁的生活气息。潇潇秋水间,芦荻丛生,浅滩江渚,水天一色。一叶孤舟穿行在水上,上方大量留白,使画面显得空旷而辽阔深远,有一种李白笔下“孤帆远影碧空尽”的疏阔悠远,使人产生一种秋意愈浓、归心似箭的联想。作者没有一味描绘秋天的景致,而是善于用细节来表达“归帆”的主题,如芦荻的摆动、孤舟的寂寥、远山的淡抹、树木的苍劲、设色的苍古以及村居房舍的生气,起到了一种润物于无声的艺术效果。笔法疏朗简淡,书法古拙清健,书画合璧,二者相得益彰,情趣盎然。

看这幅玲珑别致的扇面画作品,虽然袖珍而简约,没有奇峰的陡峭险峻,也没有诸多山水画巨幛大幅的浑然气势,但那种“咫尺之图,可写百千里之景”笔墨意趣,使画面蕴含的内容丰富而不冗繁,简约而又耐读,充满了浓郁的艺术感染力。细细欣赏,就像在阅读一首满含乡愁情调的律诗,一阕注满乡情元素的清词,多了一些想象的空间。徜徉其间,让人在一片萧萧秋意的大自然恬静安然的意境中,去感受一种返璞归真的精神洗礼。

(责编:刘贤)