胜芳花会闹新春

霸州市胜芳镇古时是我国北方著名的水旱码头,早在明清两代集市贸易就很繁盛。据《文安县志》记载:“文邑市市廛惟胜芳为最盛,水则帆樯林立,陆则车马喧阗,百货杂陈,商贾云集,故列为直隶六镇之一。”而胜芳花会的历史更悠久,据说明代就很兴盛,清乾隆皇帝下江南取道胜芳,看过精彩的花会表演后还赠给“大头会”两个宫灯,每灯两字“御亲”“御览”,并为该会写了五个字——御览转秋千,特许跨鼓会可以用黄贴,披黄带,封杠子会可以使用“龙头杠”,即杠子两头一头是龙头,一头是龙尾。这个传说更使胜芳花会带上了几分传奇色彩。

一起来摆会

如今胜芳花会的会期是5天,从正月十二到正月十六。胜芳元宵节期间的花会集合到一起,共同祭拜当地的主神,即火神。然后在崇拜火神爷的信仰引导下开始举行摆会。胜芳早年间是洼地,水产丰富,是著名的“北国水乡”。当地以芦苇为原料的加工行业“草行”兴盛,最怕的就是火,因而人们对掌管火的火神倍加敬畏,胜芳人就在火神的忌日以花会走街的形式来敬拜火神。据说火神爷的诞辰日原本在六月二十三,但因为火神爷与玉皇大帝是舅甥关系,所以胜芳人就在正月初九玉皇大帝诞辰日里举行祭祀火神爷的摆会仪式。为了适应人们生产生活的需要,几经变迁,如今火神爷的祭祀活动就属与元宵灯会融合的摆会仪式最为隆重了。

虽只有短短5天,摆会活动却将胜芳的传统民俗文化艺术糅合到了一起。二十多道花会在民间儒释道信仰引导下,融合了民间戏曲、美术、音乐、舞蹈、杂技、武术等传统艺术。今年参加出会的共有二十二道:乡艺总会、炮会、北中幡会、跨鼓会、保婴会、公义老高跷、东公平武术会、西公乐武术会、同仁武术会、夕阳美舞蹈队、石沟公义武术会、石沟音乐会、同义小高跷、泉乐武术会、西公平武术会、吉庆少林会、西同乐武术会、小车会、五道会、南音乐会、杠会、保安会。

请火神

正月十二早晨八点多钟,胜芳乡艺总会把火神从存放火神驾的一处民房里“请”出来,燃放鞭炮后,在两面铜锣的敲引下,将火神爷抬到玉皇庙街西口供奉起来。然后乡艺总会的会首焚香、烧纸、叩头祭拜火神,接着乡民信众陆续来上香、叩拜。后由太上门、净业经舍的会员在火神驾两侧唱诵宝卷。总会还将摘录自《玉历宝钞》中的十殿图文、面目转回图像悬挂在胡同里的墙壁上。大会派人用红纸条在前进大街依次贴上各小会的名字以示其到大会报到后的暂时歇脚处,这个位置与顺序年复一年固定不变。然后大会派出“催众”,举着令旗到各小会去邀请、引领小会来参加拜会。

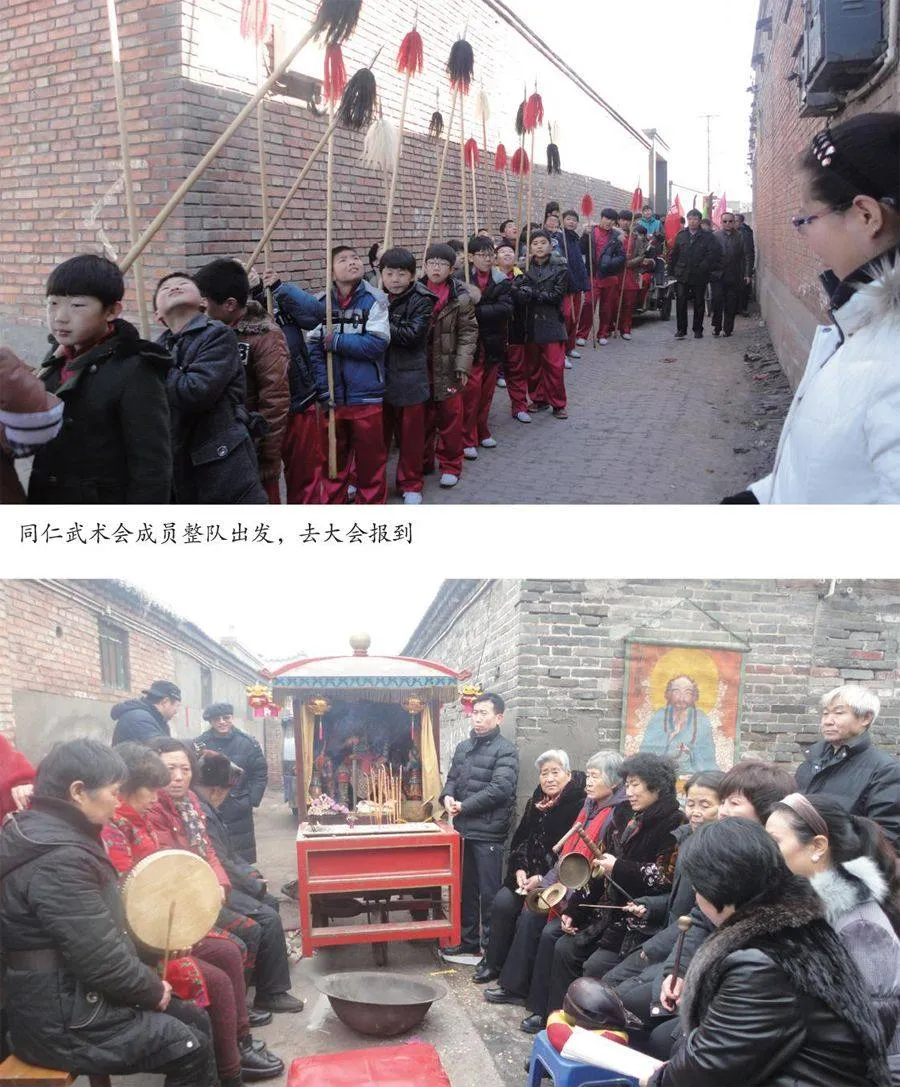

11点钟左右各档花会在令旗的引导下陆续来大会报到,一路上出发、过桥都要燃放鞭炮,一进大会所在的前进大街又会燃放鞭炮以示报到,大会听到炮声立刻敲响铜锣,来迎接这档小会,小会要与大会互换红纸贴,以示尊重。在小会到达玉皇庙街的火神驾前时,先燃放鞭炮,然后会首到火神驾前上香、焚黄纸、叩头、敲鼓祭拜,之后会员也要进行叩拜,即便是踩着高跷的会员也要叩头跪拜。最后小会再回到预先派定的地点歇脚。随着各档小会陆续报到,前进大街这条狭窄的小巷人山人海,人们前拥后挤,好不热闹。

花会的传承

为了让全镇的人都有机会欣赏花会表演,5天的花会每天走会的路线都不一样,一路上在恰当的地方还要进行撂场表演。出会的会员有三周岁孩童,也有耄耋老人,而以少年、青年为表演主力。看到那些天真稚嫩的孩童兴高采烈地参加花会表演,你将不再有传统技艺无人传承的悲叹;看到青少年高超的表演技艺,你也不再有传统文艺式微的感慨。在欣赏了人们盛妆丽服、敲锣吹笙打鼓的精彩表演后,你定会流连忘返,与当地村民一同沉浸在节日的狂欢中。

在众多花会竞相一展技艺的时候,同仁武术会的一群少年最吸引人们的目光:十一二岁的孩子们精神抖擞,在锣鼓的伴奏下依次上场展示武艺。这群还在上小学的会员,每天放学后便到会首王志计师傅家学艺。老人不仅免费授徒,还将自己家的住宅腾出一间房作为练功场地。老人说一是为了让这宝贝技艺不失传,将祖宗的好玩意儿发扬下去;另一方面,孩子们来这里学习,强身健体,总比沉迷电视、网络有益身心。胜芳有很多像王师傅这样的热心人,本着强烈的责任感,尽心尽力将这些传统技艺传于后人,还有很多青少年自觉传承当地的民俗文化,才有千年花会的繁盛不衰,这也是乡民文化自觉的体现。

北梨园小车会

“小车会——走起来”,从当地的这句歇后语里,可以知道,北梨园小车会是胜芳镇人特别喜欢的一道花会。北梨园小车会的前身为胜芳北梨园剧团,后来北梨园剧团解散,而小车会却保存了下来,胜芳人俗称之为小车会。小车会集音乐、舞蹈、武术为一身,并且还有文武场。它和现在京、津以及河北省其他地区的小车会或是跑旱船有很大的区别。上述这些地区的小车会多以唱民歌小调为主,而胜芳的小车会却是演唱老调梆子。老调梆子是清朝初年在白洋淀上兴起来的一种剧种,清代民间花会中的小车会、跑旱船多唱此调,现在其他地区多已失传,而胜芳的北梨园小车会依然保留着这一传统。由于此档花会所演绎的是皇家故事——苏皇后坐车逃难,周王派兵追杀的情节,所以在元宵节期间摆会的时候,胜芳乡艺总会要发给他们黄帖子的,以示对他们的尊重。

小河西同义高跷

小河西同义高跷会至今有200年左右的历史了,老时候由胜芳的大户杨泽民家支持。小河西同义高跷因为名字吉利,表演技艺高超,当初有唱有特技表演,所以很受胜芳人欢迎。过去胜芳街有号称“小河西高跷十二乐”之雅号,足见胜芳人对这道会的喜爱。小河西同义高跷以文跷为主,但也有弯腰、劈叉等特技表演,徒弟学习高跷要先学唱功,后上高跷,现在会唱段的越来越少了。这些年轻人由于时间、场地的限制,练习高跷的机会也有限了。但是高跷会还是遵守着一些老规矩,老师傅们说会里一直保持着十二人上高跷的传统。胜芳花会元宵节摆会过程中,这档花会遇到桥梁等较为重要的场所要撂场表演,会员化妆成戏曲里的人物,表演鹞子翻身、扑蝶等动作后,又集体表演“架骆驼”收场。高跷动作技巧性强,难度大,但会员都能表演得优美生动,趣味幽默,奇特而惊险,很受人们喜欢。

红旗高跷

与同义高跷会形成对比的是红旗公义老高跷会,这道会演绎的多为戏曲舞台上的剧目,所以文武兼备,尤以武擅长。当年的老艺人们人人有一手绝活,诸如碰拐、背拐、跌叉、跳桌凳、翻跟头、蹲走、鹞子翻身、单腿跳、“长虫裂皮”、下叉等等。因为是演绎剧目,鼓点必须要符合剧中角色的特点,所以每人表演的鼓点都不一样。红旗高跷还有一大特色就是出会的时候人数不受限制,最多的一次达到五六十人。旧时红旗高跷也有大段的唱段,撂场的时候他们就会用地道的胜芳民歌演绎他们的高跷故事,可惜现在还会唱的高跷师傅越来越少了。

南音乐会

南音乐会由俞焕章创建于清乾隆年间,是胜芳镇影响较大的一道音乐会。2006年,南音乐会入选第一批国家级非物质文化遗产名录。该音乐会以管、笙为主要乐器,伴之以云锣、大镲、大鼓、大钹、小钹等乐器。音乐高亢、粗犷、凌厉、热烈。能演奏几十道曲牌,主要有《上字调清吹》、《合四牌》、《小哨延龄》、《陶君令》。通常用小管,笙为17苗13簧,云锣为10音锣,演奏时,管为主奏乐器,吹奏主要旋律,音乐会的曲谱均为工尺谱。据会里老人说,他们的乐器与北京智化寺的一样,吹奏方法也接近。南音乐会在胜芳还被称为驾前音乐会,所以元宵节期间胜芳花会摆会,南音乐会就是专门在火神驾前,为火神服务的一道音乐会。旧时摆会之前都是由南音乐会和跨鼓老会来把火神请出神庙的,然后才可摆会。值得一提的是,旧时会里添置的各种物件儿还没毁坏,现在会里的鼓架子、茶挑、犀牛角灯都还完好无损,已经成为不可多得的文物了,每当摆会的时候,会里的老师傅就将这些物件儿擦拭一新。

正月里的花会摆会是胜芳人期盼了一年的大事,也是春节里最热闹的时刻,各道花会在火神信仰引导下,以其千姿百态的技艺敬神、娱神的同时也达到了娱人的目的,在这特殊的狂欢时刻,使乡民的情感得到淋漓尽致的宣泄,平衡了人们的身心,也唤起了人们新一年对劳动与生活的热情。

(责编:孙达 刘建蕊)