素心如玉

张素玉,1944年生,河北石家庄人。中国美术家协会会员,中国工笔画协会会员,石家庄画院一级美术师,第六、七、八、九、十届石家庄市政协常委。

邻居坐火车到上海去,与张素玉坐对面。两个人说闲话,彼此问从哪儿上车,在哪儿居住,越问越近,原来两个人住同一个小区。从上海回来,邻居跟我说起这段奇缘,说想不到我们小区还有一位画家,且是一位女画家!

一天赵贵德先生来我这儿,说起张素玉,他说:把她喊来见个面。

由此与张素玉熟识。

其实在认识她之前,已经先认识了她的画。一次在一本画册上见到一幅《秋韵》,给我留下了深刻的印象。三个姑娘劳作间隙,随意坐在一块岩石上小憩,若有所思,旁边有三筐鲜艳的秋果。这都不算什么,关键是她们身后那一片树林:似虚似实,如梦如幻,其层次其色彩都令人叫绝。整幅画虚实相得,疏密兼顾,形而下之神采与形而上之意象结合得非常到位。当时就想,此等高妙之作,是哪一位画家所为?认识了张素玉之后,才知道这画出自她手。

这之后我见识了她许多画作:画册上的印刷品,纸本真品,包括案头上的草图。我喜欢看,可以跟她学东西;她也愿意让我看,把美的感受传递给人。她的画也真美,洁净、纯真、妩媚,无论人还是物,都不像这个世界有的。这便是她的心灵,心灵若不洁净,心灵若不美好,笔头上决不会有这样的效果。

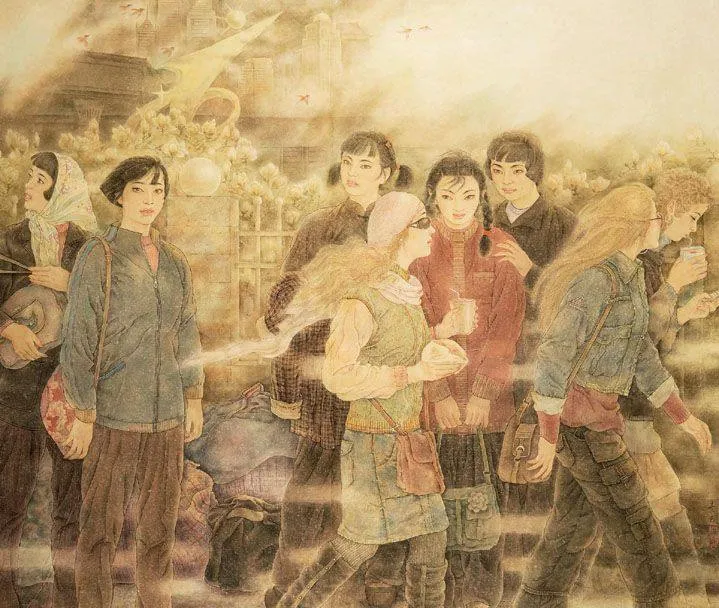

张素玉画工笔,以人物见长。题材上多在年轻女性上着墨,大概只有年轻女性才能寄托她心灵深处的东西。年轻是好的,但张素玉的年轻时代却并不美好,因为她出身不好,该得的得不到,不想得的却逃不开,受了好多的苦,生活中的和心灵上的都有。也许正因为如此,她才更加感知到青春的宝贵。现实当中流逝了的,她想在画面上找补回来,以回馈自己。尽管如此,过去的情结仍旧难以解开,于是她画了一系列以自己童年为题材的画,借此来纪念和祭奠自己的青春岁月。

其实,张素玉成名很早。1965年,刚刚21岁的她就画出了年画《学园艺》,此作先是入选华北美展,后在《人民日报》发表,1966年春天还因此到北京参加创作研讨会,并在人民大会堂受到了刘少奇、周恩来等国家领导人的接见,作品也被中国美术馆收藏。本来单位已决定派她到中央美院深造,还准备派她出国参加世界青年联欢节。没想到,文化大革命一来,使这一切成为泡影。成泡影不算,而且还有一条荆棘路在等着她。

她的真正的艺术创作其实是到了改革开放之后才得以实现,她创作出了一大批优秀之作,或参大展或获大奖,她自己也成为中国美术家协会会员,成为国家一级美术师,也被调到石家庄画院专职创作,这样的成功和荣誉,虽然来迟了些,但对她来说也算是个很大的宽慰。

宽慰且不论,关键是她给读者带来了美的享受。

经风经雨之后,张素玉不再年轻,如今已过花甲之年,但花甲在她这里另有解释:花甲花甲,花之甲也,花之甲者,画之甲也。亦即是说画最好的画,把画画到最好。她果然也是这么做的,她从来没考虑过自己的年龄,也从来没把年龄当回事。她仍旧像年轻人那样,充满创作激情,仍旧惯于挑灯夜战,常常画到很晚。要说有变化,那便是她的心态更平和,画技更沉实,境界更高远。你看她的近作就知道了,以她的“心若莲花”系列为例,画的都是仙姝般的女性,这些女性以莲花为伴,人是花,花也是人,人和花都清净无染。其色调高雅,节奏舒缓,是心灵的自然流露。读着这样的作品,就让人心生欢喜,就让人的心灵得到净化和提升,就让人知道喧嚣的现实生活之外,还有着一个宁静、恬淡、充满爱意的世界。况且,张素玉还画过好多的佛像和菩萨像,要知道,佛像和菩萨像却也不是每个人都能画的,为什么?因为画佛像和菩萨像须有着佛菩萨般的心灵境界,起码有着对于佛菩萨的无比虔敬和向往,不然的话,画出来也不像。

画佛菩萨这件事还说明,张素玉知道自己心灵的努力方向,她愿她的那颗伤痕累累的心,在佛菩萨的慈悲爱意中,得到抚慰和修复,从而使自己拥有一个光明、温暖、柔和、洁净的美好世界。正像她的名字,素心如玉,无垢无染,没有瑕疵。

她一直这么努力着,努力本身就是目的,她并不希求回报。虽然不希求回报,但安详和愉悦会悄悄来到她的身边。

(责编:刘贤)