有意义的接受学习

〔关键词〕接受学习;先行组织者;有意义学习;心理实验

一、引言

在讲无穷递缩等比数列的求和公式时,有位教师设计了如下游戏情境:叫一个学生到黑板前,让他从离门三米远处笔直地走向门边,并要求他第一步走一米,第二步走1/2米,第三步走1/4米,依次类推,即后一步是前一步的一半。然后问全班学生他能否走到门边?不少学生脱口而出“能”,教师却说不能,否定了大家的观点,学生感到很奇怪,带着疑问,让那个学生一步步地走,他却始终不能走到门边,只能望门兴叹。像这样,教师在教新课之前运用一些材料或引用一些学生学过的知识来导入,往往会对新内容起到辅助或承上启下的作用。

美国心理学家奥苏伯尔(David P. Ausubel)相对布鲁纳的发现学习提出了有意义的接受学习,强调学生将新知识与自身原有的认知结构建立联系的过程。为了在原有认知结构和新知识之间建立联系,就需要先行组织者的教学策略。所谓“先行组织者”(advanced organizer),是先于学习任务本身呈现的一种引导性材料,它要比学习任务本身具有更高的抽象、概括和包容水平,并且能清晰地与认知结构中原有的观念和新的学习任务相关联。“先行组织者”可以分为两类:一类是陈述性(expository)组织者,它与新的学习产生一种上位关系,目的是为新的学习提供最适当的类属者;另一类是比较性(comparative)组织者,用于比较熟悉的学习材料,目的在于比较新材料与认知结构中相类似的材料,从而增强新旧知识之间的可辨别性。奥苏伯尔通过设计“先行组织者”做了一系列的实验,研究教学的导入到底应如何设计为佳,又能起到多大作用。

二、实验介绍

(一)实验一

1.实验目的

了解和探究不同的“陈述性组织者”作用的大小。

2.实验过程

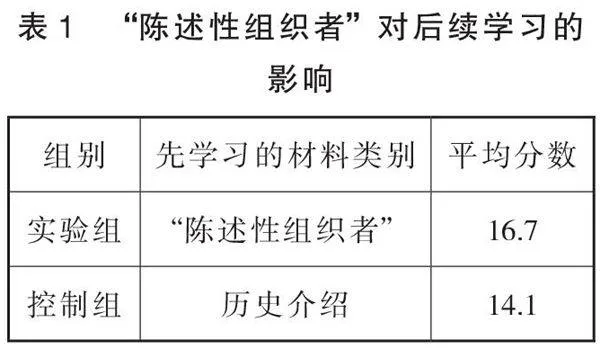

1960年奥苏伯尔比较了两组被试学习有关钢的性质的材料。实验组在学习该材料之前,先学习了一个“陈述性组织者”。“陈述性组织者”强调了金属与合金的异同、各自的利弊和冶炼合金的理由。控制组在学习有关钢的性质之前,先学习了一个有关炼钢和炼铁方法的历史说明材料,虽然这个材料可以提高被试的学习兴趣,但没有提供可以作为理解钢的性质的相关内容。结果两组在学习钢的性质的材料之后,学习成绩产生了显著差异(见表1)。

表1 “陈述性组织者”对后续学习的影响

组别先学习的材料类别平均分数

实验组“陈述性组织者”16.7

控制组历史介绍14.1

3.实验结果

“先行组织者”的积极效果对言语和分析能力相对较低的学习者更为明显。因为这些学习者自身不能很好地把新旧材料关联起来,而在“先行组织者”的帮助下能够找到支撑点,继而加强理解与记忆。故“陈述性的组织者”,不仅用学生能懂的语言为他们的学习提供了适当的固定点,而且也促进了他们有意义学习的心向,避免了不必要的机械记忆。

(二)实验二

1.实验目的

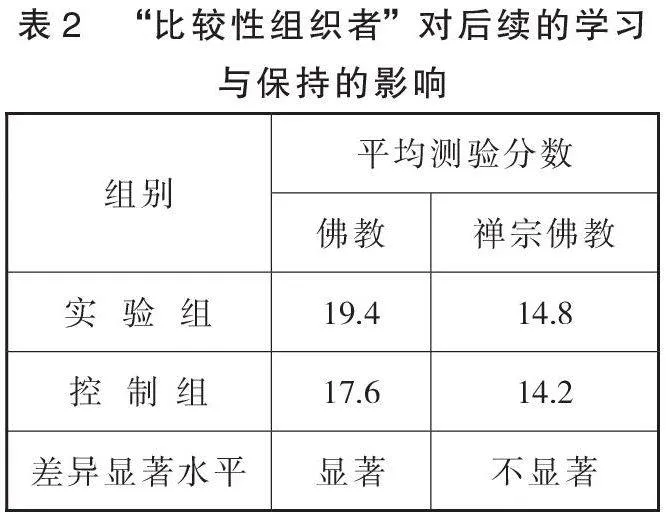

探究“比较性组织者”对后续的学习与保持的影响。

2.实验过程

奥苏伯尔和约瑟夫(M.Yousself)利用比较性组织者促进了对虽相似但有矛盾的材料的学习。他们将被试分成两个等组,即实验组和控制组,两组都是先学佛教材料,后学禅宗佛教材料。实验组在学习佛教材料前,先学习一个“比较性组织者”,它指出了佛教与基督教的异同。在学习禅宗佛教材料之前,又学习另一个比较佛教与禅宗佛教异同的“比较组织者”。而控制组在学习第一个材料之前先学习一个历史材料,在学习第二个材料之前先学习一个传记性材料(见表2)。

表2 “比较性组织者”对后续的学习与保持的影响

组别平均测验分数

佛教禅宗佛教

实 验 组19.414.8

控 制 组17.614.2

差异显著水平显著不显著

3.实验结果

前一个“比较性组织者”对佛教知识的学习与保持起显著促进作用;后一个“组织者”对的学习与保持没有起显著作用,两组的禅宗佛教分数相近,其原因可能是先前的佛教知识学习和巩固本身为后继的禅宗佛教学习起了“组织者”的作用,从而部分抵消了外加的“组织者”的作用,即后者的差异并不显著。

(三)实验三

1.实验目的

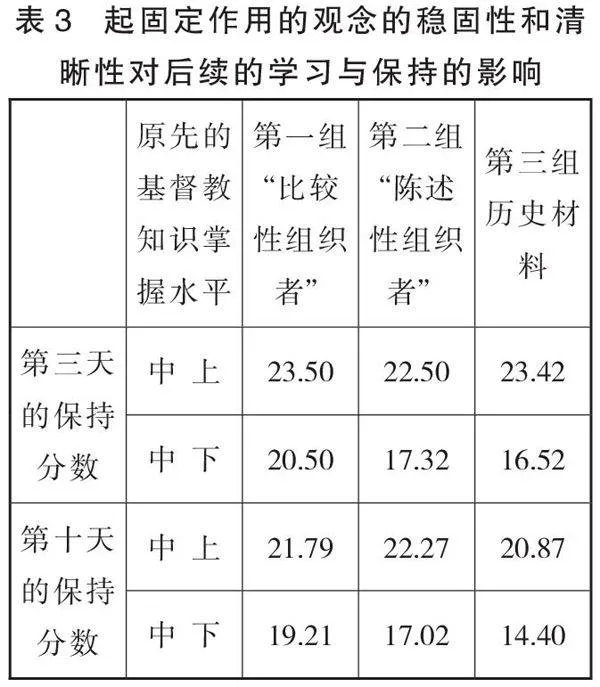

探究起固定作用的观念的稳固性和清晰性对后继的学习与保持的影响。

2.实验过程

奥苏伯尔和他的合作者在1961年研究了原有知识的巩固性对新的学习的影响。让被试先学习基督教知识,经过测验将被试的成绩分成中上水平和中下水平。然后将这些被试分成三个等组:第一组在学习佛教材料前,先学习一个“比较性组织者”(它指出了佛教与基督教的异同);第二组在学习佛教材料前,先学习一个“陈述性组织者”(它仅介绍了一些佛教观念,其抽象水平与要学习的材料相同);第三组在学习佛教材料前,先学习一个有关佛教历史和传记的材料。在实验后的第三天和第十天进行了保持测验。结果表明,不论在哪一组,凡原先的基督教知识掌握较好的被试,在学习佛教知识后的第三天和第十天的保持成绩均较优(见表3)。

表3 起固定作用的观念的稳固性和清晰性对后续的学习与保持的影响

原先的基督教

知识掌握水平第一组

“比较性组织者”第二组

“陈述性组织者” 第三组

历史材料

第三天的保持分数中 上23.5022.5023.42

中 下20.5017.3216.52

第十天的保持分数中 上21.7922.2720.87

中 下19.2117.0214.40

3.实验结果

原有知识的稳定性有助于新知识的学习与保持。

三、实验应用

奥苏伯尔提出了意义学习论,也称接受学习论,认为影响学习最重要的因素是学生已知的内容,当学生把教学内容与自己的认知联系起来时,意义学习便发生。因此,学习者具有意义学习的心向,学习内容对学生具有潜在意义,即学习者具有起码的知识结构成了意义学习的先决条件,只要符合这两个条件都是意义学习。在教学中,教师将学习内容呈现给学生,学生通过起固定作用的观念消化和内化新知识,并将之结合进自己原有的认知结构中,从而使学习者获得心理意义,其原有认知结构在量上或质上得到提升。在此过程中,学生必须积极主动地对学习内容进行重新排列、重新组织和转换,并建构新的认知网络。

事实上,奥苏伯尔的有意义接受学习与布鲁纳的发现学习并不矛盾。布鲁纳的发现学习强调学生亲自去获得知识,奥苏伯尔的有意义接受学习强调充分利用学生原有的认知结构的同化作用。而学生发现新的知识,也是以认知结构中的知识为基础的;学生同化新知识,也是自己通过主动加工教师所传授的知识才实现的。所以,无论是发现学习还是接受学习,都认为学习是学生对新知识的消化和内化而使认知结构获得量或质的提升,都强调学生主动积极参与学习过程和学习内容对学习者具有的意义;所不同的是学习内容的出现是学生自主发现还是教师呈现。

奥苏伯尔认为影响有意义的接受学习的关键因素是认知结构中起固定作用的观念。为此,他提出了先行组织者的策略。从上述几个实验中我们可以看出,“先行组织者”具有很大的作用,无论是“陈述性组织者”还是“比较性组织者”都能起到不同的支撑作用,而且原有知识的稳定性也有助于新材料的学习。因此,教师在进行新内容的教学时,必须花费心思准备“先行组织者”,不仅有助于激发学生的兴趣,吸引学生的注意力,而且能让教学取得良好的效果。充分利用“先行组织者”的作用势必能让教学锦上添花,而且能提高课堂效率;学生的知识体系更加完整,知识面拓宽,并且获得举一反三的好习惯和能力,可谓一举多得。

从实验可知,“陈述性组织者”与“比较性组织者”各有侧重点,前者重点强调知识和教学的纵向联系,后者侧重强调知识结构的横向联系。因此,具体在利用“先行组织者”时,教师组织的教材抽象和概括性可以由高到低依次分化,同时还要根据教材单元和课题的不同,设计不同层次的组织者。但无论客体的知识结构还是主体的认知结构,都是具有横向的联系性质,是纵横交错、复杂的网络系统,知识也只有在上下左右联系中才具有确切的意义。如果学生分不清知识间相同、相似和不同之处,学的知识不清晰、不稳定,可靠性差,就不能用来进行新的学习,甚至会造成混淆。所以,为了发挥“先行组织者”的真正作用,教师必须始终执行不断分化和综合贯通的教学原则,将它们有机统一起来,能够综合运用“陈述性组织者”与“比较性组织者”,以真正达到有效控制和影响学生认知结构变量的目的,促进学生的高效学习。

事实上,学生除了用原来掌握的学科知识学习新教材外,他们其他的知识经验、能力、态度、兴趣、目的和方法等对新知识的学习也起着十分重要的作用。因此,教师在实际教学活动中,还应灵活运用、善于启发,能够统筹驾驭,以避免将学生的思考限定在组织者的“观念构架”范围内,抑制了学生的“发散性思维”。

概而言之,“教学有法、教无定法、贵在得法”,“先行组织者”的利用应该视教学目标、教学内容,结合教学对象的实际情况、教师自身的特点,扬长避短并与其他方法有机整合、灵活运用,这样才能使其在教学中绽放异彩。

(选自董奇、边玉芳教授主编的《经典心理学实验书系》之《教育心理学》)

(作者单位:北京师范大学心理健康与教育研究所,北京,100875)

编辑 / 杨 怡 终校 / 王晶晶