“关键词”解读“两会”风向标

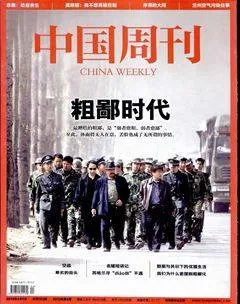

3月17日,为期十二天半的十二届全国人大一次会议闭幕。在这次大会上,中国完成了十年来最大规模的高层人事交替,新一届国家主席、全国人大常委会委员长和国务院总理等国家机构领导人员以及全国政协领导人员全部产生。 “新政”、“总理style”、“法治”、“改革”……若把“两会”视为“十八大”后进一步凝聚共识的平台,解读这些由传媒和评论界制造的生动的关键词,就能够简明扼要地指向本届“两会”的风向标。

“新政”

本届“两会”选举产生新一届国家领导人。习近平为中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席,张德江为第十二届全国人民代表大会常务委员会委员长,李克强为国务院总理。

此次换届规模为十年来之最。国家主席、国家军委主席、全国人大常委会委员长、国务院总理、全国政协主席等,都是新的人选。13名全国人大常委会副委员长,有9名为新提名。23名全国政协副主席,有14名为新提名。领导人员都是上世纪40年代后半期和50年代出生,还有的是60年代出生,是我国改革开放的亲历者、见证者和实践者。

3月16日,国务院新一届政府部门产生。由于启动了新一轮国务院机构改革和职能转变,本届政府部门成员共2 5人,比上届减少2人。

本届大会上,“新人新政新气象”初具亮点。大部制改革万众瞩目,金融改革以及收入分配改革等制度红利在“两会”期间不断释放。其最大亮点体现在顺势而为,涉及民生的部门整合力度大,囊括铁路、卫生和计划生育、食品药品、新闻出版和广播电影电视、海洋和能源管理机构等领域。

其中,最值得关注的是,计划经济最后的堡垒铁道部于运行64年之后宣布退出历史舞台,职能划入交通运输部和随后组建的中国铁路总公司。而曾在新闻事件中多次引发争议的卫生部、国家人口计生委也重新整合,组建新的国家卫生和计划生育委员会,旨在提高出生人口素质和人民健康水平。它还要负责食品安全风险评估和食品安全标准制定。

谈及“两会”的另一个亮点,不得不提及“官民良性互动”。习近平在参加上海代表团审议时,有代表以诗词来点评北京雾霾天气,习近平也以幽默话语回应,引起一阵笑声,拉近了与代表间的距离。参加湖南代表团审议,李克强的发言被代表打断,他不仅没有生气,反而笑说,“这是法律赋予人民代表的应有权力”。

评论指出,十八大后,“两会”继续传递出“务实”、“亲民”的信号。“习李新政”承担着塑造中国“现代政府形象”的使命。

“总理style”

“喊破嗓子不如甩开膀子”,3月17日李克强总理记者见面会后,李克强谈如何打破改革阻力的这句话迅速传播开来。

全国“两会”闭幕后的总理记者会一向是重头戏,朱镕基的铁腕、温家宝的儒雅亲切已深入人心,李克强将会呈现怎样的“总理style”?

表履职承诺、答热点话题、谈经历感悟,在107分钟的记者会上,李克强回应关切、不避敏感,集中回答了当前备受中外媒体关切的热点话题。

关于“机构改革”,李克强表示,这次改革方案核心是转变政府职能,当然也是简政放权。他表示,如果说机构改革是政府内部权力的优化配置,那么转变职能则是厘清和理顺政府与市场、与社会之间的关系。“要有壮士断腕的决心,言出必行,说到做到,决不明放暗不放,避重就轻,更不能搞变相游戏。”

在“反腐倡廉”方面,李克强表示,“既然担任了公职,为公众服务,就要断掉发财的念想”,本届政府内,一是政府性的楼堂馆所一律不得新建;二是财政供养的人员只减不增;三是公费接待、公费出国、公费购车只减不增。这三条中央政府要带头做起,一级做给一级看。

当前关注的“城镇化”问题,李克强称,城镇化不能靠摊大饼,要大、中、小城市协调发展,东、中、西部地区因地制宜地推进。还要注意防止城市病,不能一边是高楼林立,一边是棚户连片。

除回答热点,李克强还回忆了自己在安徽凤阳插队时的知青岁月。“要让人民过上好日子,政府就要过紧日子”,“喊破嗓子不如甩开膀子”,“现在触动利益往往比触及灵魂还难”等人情味浓厚的朴实言语展现个性。

整场记者会,李克强共回答中外记者11个问题,其朴实又不乏幽默的回答被总结为具有“坦诚和专业”精神的新“总理style”。

“法政”

“建设法治政府”、“任何组织或者个人都必须在宪法和法律的范围内活动。”3月17日,新任中国国家主席、全国人大常委会委员长、国务院总理在同一天发表讲话或回答记者提问,阐述执政施政理念。纵观讲话中的表述,强调法治是其中突出共同点。

习近平在讲话中强调,要坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,坚持人民主体地位,扩大人民民主,推进依法治国,坚持和完善人民代表大会制度的根本政治制度,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度以及基层群众自治制度等基本政治制度,建设服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府,充分调动人民积极性。

作为最高立法机关的领导人,全国人大常委会委员长张德江在十二届全国人大一次会议闭幕会讲话中,更多地谈及立法及法治。

他指出,总结新中国成立以来正反两方面经验,党、国家和人民得出一条重要结论,就是为了保障人民民主,必须加强法制,必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。

“坚持法律面前人人平等,切实维护国家法制统一、尊严、权威,任何组织或者个人都必须在宪法和法律的范围内活动。”张德江在讲话中说。

在十二届全国人大一次会议闭幕会后举行的记者会上,新任国务院总理李克强也谈到了法治话题。作为最高行政机关的领导人,李克强着重强调建设法治政府。

“要把法律放在神圣的位置,无论任何人、办任何事,都不能超越法律的权限,我们要用法治精神来建设现代经济、现代社会、现代政府。”李克强说。

“改革”

今年全国“两会”具有特殊意义,不仅在于要落实“十二五”规划和中共“十八大”精神,也不止是本届人大、政协的第一次会议,更在于它是在面临改革的深水区和攻坚期召开的。

正如前不久温家宝就政府工作报告征求各界意见时所说:

“要用改革的办法破解难题,无论是经济结构性问题,还是分配不公问题、反腐败问题,都得靠改革、靠制度建设从根本上加以解决。”“改革”无疑是今年全国“两会”的一个核心关键词。

3月2日,全国政协十一届五次会议大会发言人赵启正说,“回顾90年代初到现在的历程,使我们懂得,深化改革的时机到了,我们会继续坚定地前进”;3月5日,温家宝总理在人大会议开幕式上做政府工作报告,共提及“改革”60余次;3月5日和9日,广东省代表团的两次记者会Kw47FVo0sH6EN2G8xaWwMsR6eOTll27BIKc08bQhQFE=上,省长朱小丹反复提道,“这次的改革要从政府头上革起”、“改革如果不动真格,乌坎事件还会出现”;3月12日,企业代表谈推进实体经济发展的记者会上,不论是来自央企还是民营企业的老总都一致认为,“企业的改革势在必行”、“无论是企业体制、股权配置、分配制度,中国企业都到了改革的拐点处”。

在政协收到的6000多件提案中,涉及财税金融体制改革和多种所有制经济共同发展的提案就有599件,主要建议深化垄断行业和国有企业改革,支持民间资本进入铁路、市政、金融、能源、社会事业等领域等等。

3月17日的总理记者会上,李克强在回应《联合早报》关于机构改革难度的提问时说,“这是削权,是自我革命,会很痛,甚至有割腕的感觉,但这是发展的需要”。

分析指出,享受了30多年改革好处的中国也清晰地感受到了停滞改革的掣肘之痛。两会释放的“改革”信号预示着中国即将迎来下一轮的改革新浪潮。

与此同时,如何处理好经济增长速度与质量的关系,解决已经相当严峻的腐败、贫富差距、地区差距等问题,建立完善的社会稳定机制,也将成为新一届政府必须直面的挑战。

例如,“两会”上通过的国务院机构改革与职能转变方案,由于涉及多部门人事安排,遭遇的阻力之大或将超出想象。这考验着新一届政府的执行力和改革的决心。

再如,在行将开启的城镇化过程中,必须预防某些地方为城镇化而城镇化,从而出现赶农民上楼等现象。能为中国经济释放巨大动力的城镇化,本身也是一个很艰难的过程。