像男人那样去战斗的女政客们

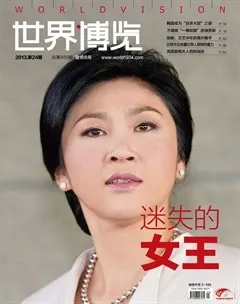

近日,泰国局势出现新一轮动荡,泰国前副总理素贴·特素班以“人民权利起义”为口号,带领示威群众占领关键场所,并呼吁现任总理英拉下台。英拉政府面临自2010年执政以来最严重的政治危机。

正文:泰国女总理英拉·西那瓦以美貌动人闻名于世界,流传着“迷晕奥巴马”的绯闻轶事,在男人主宰的弱肉强食的政治世界里是个另类。但是政坛上没有“怜香惜玉”一说,尽管外表是英拉上台的一个加分项,但是来势汹汹的反对派并没有因为她是女人而心慈手软。

而且反对派应该很高兴地看到,这位女总理的个性如同她的外表那样并不强悍,“为了国家的安定,请中止示威,求你们了!”面对街头的暴力冲突与政府部门被反政府示威者包围,英拉甚至用近乎哀求的语气,恳请示威者们停止抗议活动。据本刊截稿前(12月10日)最新的消息是,英拉9日上午发表电视讲话宣布解散国会下议院,并根据泰国法律,在60天内举行国会下议院选举。但反对派对此并不买账,示威游行在继续,泰国政局仍持续动荡。

英拉在11月30日的新闻发布会上表示,自己虽然是一个女人,但绝不会“逃跑”,不会解散国会或辞职。这虽然表明了她不退缩的决心,但从“虽然是一个女人”的话语中,还是能感觉到她的无助与迷茫:一个女人,在男人都无解的情况下,能否化解这一次政局危机,能否挺过常年动荡不安的泰国政治?

做政治家,你首先得像个男人

在男性政治家看来,或许英拉还是太柔弱了,并不具备一个真正国家领导人的品质。不得不承认,政治是一个天生适合男人的游戏,因为这是一个需要体力的活动,男人强壮的体力、旺盛的精力与强悍的个性,无疑是更容易在游戏中胜出的,而群众也更需要拥有这些特质的领袖带领他们在荆棘丛生的政治世界里披荆斩棘。

从多位成功的女政治家的经历可以看出,一旦走上政坛这条路,女性与身俱来的特征就不得不渐渐消失,为了在政坛生存,要变得比男人更男人。最显著的例子是“铁娘子”撒切尔夫人,她是英国历史和西方历史上第一位女首相,她的政治手腕比男人还强悍。1970年她刚出任教育及科学大臣一个月时,,她就取消了给全英所有学校以及幼儿园的学童提供免费牛奶的政策,亦因此被《太阳报》冠以“牛奶掠夺者”的称号。1979年她出任英国首相伊始,就开出“限制工会力量、推行私有化”两个凶猛的药方,经济虽有起色,但贫富差距加大;她不顾内阁反对,出兵南美,夺回了被阿根廷入侵的福克兰群岛。

就任首相一年之后,面对舆论希望改变经济政策的呼声,她发出了政治生涯中最有名的豪言:“我要对那些屏息凝神、等待着传媒所宣扬的‘180度掉头’成真的人们说:你爱怎么转就怎么转,但本夫人,绝不掉头。”当年,有人批评她漠视失业劳工的状况,“作为一个女人,你应该具有同情心”,她的丈夫丹尼斯的反应是,“‘同情’这个词从来就没有出现在她的字典里”。

德国女总理默克尔同样以“铁腕”著称。2013年的大选,是默克尔第三次连任德国总理,能三连任,可见其手段了得。但默克尔的铁腕有其风格,默克尔表现在坚定的执行力,一旦决定,她就会执行到底。比如在欧盟“财政契约”的重新谈判方面,默克尔明确表示拒绝,”,她认为“‘财政契约’是经过磋商并得到25个欧盟成员国签署形成的,不容重新谈判”。

而靠她的坚定,在她的前两个任期内,她不仅完成了德国经济重振,让德国经济在债务危机肆虐的欧洲大地上一枝独秀;2009年,一场空前的欧债危机,成就了默克尔欧洲“第一女性“的地位。英国《经济学人》杂志将她称为“统治欧洲的女人”。

希拉里的强势风格则是“咄咄逼人”。虽然梦碎总统宝座,但她接过了奥巴马的橄榄枝,成为美国历史上第三位女性国务卿。在克林顿时代,她就是最有实权的第一夫人,在奥巴马时代,她继续强硬的风格。她是一位从来不害怕发表口号式宣言的女领导人,她不仅提出“巧实力”的外交政策,而且还在泰国首都曼谷高调宣布“美国回来了”。

在对华上,她实施了“敲打”的政策,她不止一次地抛出中国威胁论,宣扬“中国持有大批美国国债威胁美国经济自主”,她甚至称美国会沦为中国领导层制定经济政策时的“人质”。她还多次在与东盟国家的交往中挑起南海议题,发起对中国的攻势。

为数不多的政坛女强人的事例表明,想要登上政治的顶峰,就得像男人那样去战斗。在男人统治的世界里,女政治家想要登顶变得比男性更困难,一个最简单的对比:克林顿管理好美国就是最大的功绩,没人会多过问他在家庭生活中投入有多少,甚至连与莱温斯基这样的性丑闻最后都不了了之;而对希拉里这样的女政治家来说,她首先必须照料好家庭,然后“征得”丈夫甚至是全家族的同意,才能开始她抛头露面的参政生涯。

韩国总统朴槿惠更是走向了传统女性的另一面:朴槿惠本人始终坚称自己未婚、未育,“没有父母、丈夫、子女”,“我嫁给了韩国。”这显然是有意仿效英国“童贞女王”伊丽莎白一世,后者被称为一代英主,却终身未嫁,自称“嫁给了英格兰”。有论者认为朴槿惠如果结婚生子,政治上或许就很难有所作为,因为按照韩国家庭的观念,为了丈夫,为了孩子,家庭的负担肯定会把她绑住。由此可见,女性要走上政坛,摆脱自古以来传统观念中“女性要相夫教子”的束缚,就已经是很大的考验。

女性参政:并不漫长的历史

在西方,各个国家虽然有着悠久的民主传统,但从整体上,她们被排斥在公共政治生活之外,在亚里斯多德看来,女性只相当于一个肢体不全的男人。女性的觉醒始于18世纪启蒙运动时代,启蒙运动直接引发了西方的女权运动。在那个理性觉醒的时代,一些人开始思考妇女的地位问题。

到19世纪末,女性参政取得了重大的突破,1893年新西兰女性最早获得了选举权,但没有被选举权,澳大利亚女性于1902年获得了选举权,到20世纪初,西欧许多国家的妇女也先后取得了选举权。在美国,1920年美国通过了第19条宪法修正案,明确规定,“合众国或任何一周不得因性别关系而否定或剥夺合众国公民之投票权。”

但是,在获得选举权后的数十年内,女性的政治权利状况并没有明显改善,参加投票的女性还很少,政治意识也相当弱,且没有做为一个整体去投票,而更倾向于为她们的丈夫或父亲所在的党或支持的候选人投票。女权主义者贝蒂·弗里丹在她1963年出版的《女性的奥秘》一书中,激励批评性别分工的偏见,女性被固定于传统的贤妻良母的角色,被束缚与家庭之中,成为男性的附庸。

另一位女权主义者凯特·米里特70年代出版了《性政治》,她对有关两性关系的规范、制度进行了考察,发现“从历史到现在,两性之间的状况”是“一种支配与从属的关系”,即男人依据天生的、生物学性别就可获得特权,并以此控制、支配女性。并且,这一统治权在父权制社会中被制度化。这些思想都为女性重出家庭进入社会提供了理论基础。

从70年代开始,西方第二次女权主义浪潮开始,目标集中指向各种无形的、潜在的对女性的奴役与歧视。自1980年以来,每次大选参加投票的妇女都多于男人。当选妇女增长的比例也高于男人。而在1992年入主白宫的克林顿总统在大选中为取悦于女性选民,在许多问题上采纳了女权主义的立场。他就任后,任命了更多的妇女包括有色妇女和同性恋者担任重要的政府职务

在20世纪初妇女选举权运动中,北欧独领风气之先。经过第二次女权运动,她们已经开始广泛参与政治生活,进入议会、内阁、政党和工会等机构的人数也居世界领先地位。

在中国,历史上虽然有唯一的女皇帝武则天,但中国第一次大规模的女子参政运动是在1912年由唐群英等先进女性发起。起因是南京临时参议院拒绝将女子选举权与被选举权写入《临时约法》,继而同盟会改组国民党时又将原政纲领中的“主张男女平权”内容删去。唐群英等先进女性开展了文字宣传、组织团体、上书请愿、激进活动等斗争,虽然运动以失败告终,但它打破了几千年来女子无任公知圈里的旧传统,开了中国女性参政运动之先河,广东省十名女代议士堂堂正正地坐在省议会的议席上,实为亚洲各国之首创。

中国共产党自成立之日起就非常重视女性解放运动,1931年苏维埃政府颁布《中华苏维埃共和国宪法大纲》是是我国历史上第一部体现男女平等的根本大法,随后还颁布了《中华苏维埃共和国选举法细则》和《中华苏维埃共和国婚姻法》等,1939年毛泽东还倡议在延安建立了中国女子大学,种种举措为新中国成立后女性广泛参与政治活动奠定了政治基础。

产生女总统的社会要素

从整体上看,虽然女性解放运动已经有百年的历史,但政治仍然是男性一统天下的局面,像撒切尔夫人、默克尔、朴槿惠这样的女领导人,凤毛麟角。而身处高位的女领导人们,目光所及之处都是男人的面孔,或许有时会感觉孤独,也比男性更加如履薄冰。

撒切尔夫人够强势,但当她当选首相后觐见英国女王时仍感到非常紧张,“我知道,我作为一名女性首相,要是干得不好的话,英国就将不可能再有另外一名女首相了。”撒切尔夫人的这段话足以说明女性登上政治顶峰的艰难,在她之后,再无女首相。

希拉里是离美国总统之位最近的美国女性,但她最终败北,她“失败”的原因与她是个女人有莫大的关系。希拉里在党内预选中就遭遇了性别歧视,在一些男性精英主导的媒体中,“嫌恶希拉里”成了全美性的娱乐,有些男性还公开声称让希拉里滚回厨房,而一些人则说不想天天在电视里面对一个老女人。2006年,《纽约时报》还在头版推测克林顿婚床每月的空床率,文章得出结论,“自2005年开始,克林顿夫妇每月平均有14天聚在一起,有时候他们全体都在家休闲放松,有时候则深更半夜才聚在一起。”

希拉里也认为是性别歧视毁了她的机会。竞选后期,希拉里公开指责那些“极度憎恶女性的人”,认为在美国性别歧视比种族歧视更甚,她尤其不满一些男性精英主导的媒体对她的丑化报道。

而去年10月埃及穆兄会的自由与正义党在选举领导人的过程中令人意外地出现了女性的身影——穆兄会的资深成员萨巴赫·沙克瑞(Sabah el-Saqari)宣布加入这场角逐。但有分析认为,让女性参选象征意义大于实际意义,因为穆兄会十分在意其在西方国家眼中的形象,所以他们努力向西方国家兜售自己,这就是他们让女性参选的真正目的所在。

在中国,比起其它国家,中国的女性参政处于徘徊不前,甚至不进而退的状况。中国妇联妇女研究所发布的国际妇女参政主要状况调查揭示:中国女人大代表的比例在世界女议员排名榜上从1997年第16位下降到56位,与联合国提出的女性在议会中的比例至少占30%的目标存在很大差距。而女性在中国正职省长中的比例,30年来维持在约3%的水平,在中华人民共和国历史上,仅产生过4位女省长,分别是:1982年出任江苏省省长的顾秀莲,2001年出任内蒙古自治区主席的乌云其木格,2005年出任青海省省长的宋秀岩和2012年2月当选安徽省省长的李斌。

让人翘首企盼的是,在德国、韩国、菲律宾、英国、泰国、新西兰、莫桑比克、爱尔兰等国都出现了女总统、女总理的国际大环境里,中国何时出现自己的女主席、女总书记?

有美国的媒体分析美国产生女总统需要具备五大社会要素:首先,别把这当做“女性议题”,这是一个人性议题,这并非关乎男女平等,而是能力问题;

第二,女性能把自己视为领袖,重视自己的声音和眼光,并敢于发出自己的声音;

第三,媒体与公众别对那些坚强、具有抱负的女性产生某种刻板的印象,甚至对她们做出妖魔化的评价。

第四,支持职业女性,需要制定更好的政策,好比更理想的育儿选项、男女薪资平等才能让肩负额外角色的女性领导者感到自在;

第五,媒体要承担起责任。研究显示,当媒体报道仅将焦点摆在女性政治人物的外貌时,就会影响她的选情。

据各国议会联盟(IPU)在2007年发表的一份年度报告显示,比起1995前的11%,全球女性议员的比例已经有了不小的提高,按照这个速度发展下去,要实现议会真正的平等,即真正的男女平等,那要到2077年才能实现。希望到那个时候,女性在竞选国家领导人时不再打着“女性”的招牌,公众也不会因为她的性别而多有侧目,总统选举真正成为两名候选人的竞争,而不是“女性”对“男性”的抗争。