从收敛理论角度考察我国西部地区的经济发展

一、问题的提出

经济增长理论是20年来经济学中一个发展迅速的分支,而收敛是经济增长理论的一个核心概念。对于收敛,有不同角度的定义。

关于β收敛和σ收敛。前者是说不同的国家(地区)的人均收入增长率与其初始人均收入水平成反比,这样,落后的国家(地区)将会逐渐追赶上发达的国家(地区)。后者是说随着时间的发展,不同国家(地区)之间的收入差异越来越小,这种收入的差异通常是用不同国家(地区)之间的人均收入(取对数)的标准差来衡量的。β收敛是σ收敛的必要条件,但不是充分条件。

关于绝对收敛和条件收敛。前者是说一个国家(或地区)的初始人均收入较低,那么其增长率就会较高。如果在考察其他一些条件后达到收敛,那么这种收敛就是条件收敛。

关于收敛俱乐部。如果若干国家(地区)可以被分成几个集群,不同的集群之间互不收敛,但在同一个集群内部存在收敛,那么这种收敛现象就是俱乐部收敛。

我国很多研究发现,改革开放以来我国东部与西部地区的经济水平差距不仅没有缩小,甚至进一步扩大。对于我国的地区间收敛问题,不仅国内学者进行了大量研究,国外学者也进行了很多研究,如Sakamoto and Islam(2008)认为难以判断我国省区间的人均收入是否会在短期内出现收敛。

那么,相对于我国的东部和中部地区,西部地区的经济发展到底怎样?我国于2000年开始实施西部大开发战略,其实施以来的效果如何?

本文的数据全部来自《新中国六十年统计资料汇编》(中国统计出版社2010年)与历年《中国统计年鉴》。所使用软件为STATA10。在数据的选取区间上,本文分为两个时期:1991年至1999年;2000年至2010年。

二、实证结果与分析

(一)σ收敛

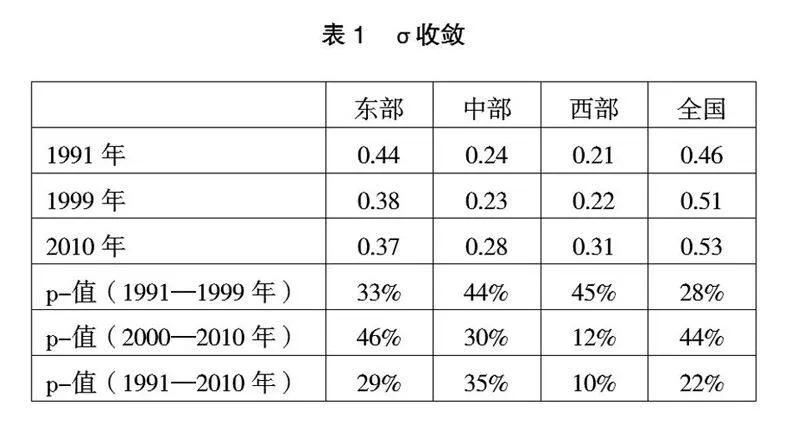

下表计算Barro、Sala-i-Martin(1995)所说的σ收敛。使用两样本方差比较检验分别对两个区间的期初与期末进行计算与检验,标准差及p-值(选用单边检验计算p-值)结果如表1所示。

值得注意的是,上述的标准差变动唯一勉强通过10%显著性检验的是1991—2010年的西部地区,表现为标准差增加。这些结果说明我国在1991—2010年期间不论是分段考察,还是综合考察,都没有发生显著的σ收敛。

进一步降低要求,即不要求通过显著性检验。从全国看,各省区间的人均GDP的差异一直处于增加过程中,不存在σ收敛。但是前段时期(1991—1999年)标准差增加较大(从0.46增加到0.51),而西部开发时期(1999—2010年)的标准差增加很小(从0.51增加到0.53)。我国区域经济发展水平是从东到西递减,如果从全国看各省区间的差异减小,就意味着西部地区相对来说经济增长速度加快了,可以认为是西部大开发战略取得了一定的成效。

(二)绝对收敛

从表2看,12个回归的决定系数R2全都很小,说明上述单变量方程拟合的很差,初始人均GDP水平对GDP增长率的解释能力很低。并且,在全部12个回归中,除了1991—1999年的东部地区外,其余的11个回归都没有通过10%水平的t检验①。在表2唯一通过t检验的1991—1999年的东部地区,初始人均GDP的回归系数符号为负,说明该地区在这个时期出现了绝对收敛。

假如不考虑t检验的结果,仅从回归系数的符号上看,那么中部、西部地区在1991—1999年出现了绝对收敛,而在西部大开发时期,收敛现象消失了。上述结果与全国的结果恰好相反。可以认为在1991—1999年,我国出现了俱乐部收敛,即东部、中部、西部地区在本地区内部出现了收敛,可是在三大地区之间,贫富差距却是在扩大(发散,divergence)。而到了西部大开发时期,则打破了这一俱乐部收敛,东部、中部、西部地区之间的差距在缩小,而中部、西部地区内部的贫富差距在扩大。

(三)条件收敛

在经济增长理论中,对于回归方程中经济增长影响变量的选择,存在很多争议和批评。Barro、Sala-i-Martin(1995)在对美国国内各州、日本国内各地区的考察中,没有考察条件收敛,因为已经基本上绝对收敛了。只是在进行国际考察时,才考虑了条件收敛。本文考虑将以下变量作为控制变量:初始人均GDP(取对数,简写为初始Y)、人力资本(采用每万人口中在校大学生,简写为教育)、市场化程度(用工业产值中非国有企业产值与国有企业产值的比值表示,简写为私/国)、产业(第一产业产值占GDP的比值)、投资率(全社会固定资产投资/GDP)、投资效率(固定资本形成额/资本形成总额)、进出口(进出口总额/GDP)、引进外资(FDI/GDP,简写为FDI)、工业比例(该省区工业产值/全国工业总产值)。本文在上述解释变量范围内寻找是否可以条件收敛,如果找不到,就认为不存在条件收敛。相关主要计算结果见表3(括号内有1个*表示通过10%水平的显著性检验,**为5%水平,***为1%水平)。

表3与表2相比,所有系数全都通过至少10%水平的t检验,并且F值较大,决定系数也比表2大得多。首先看1991—1999年,全国范围内存在条件收敛,收敛条件是市场化进程。这与当时的情况,即1992年年初邓小平发表南巡讲话,随后全国开始了新一轮的改革开放热潮,当年年底的十四大确定建立市场经济体制有较强的相关性。市场经济的一个核心内容就是允许非国有经济的存在和发展。上世纪90年代,非国有经济的发展程度代表了市场化的进程,也代表了一个地区的经济发展程度。市场化程度的回归系数为正,说明越是改革开放步伐大的地区,经济发展得越快。

与表2进行对比,那时全国是发散,因为在全国范围内改革开放进展快的地区,主要是东部地区。东部地区本来就是发达地区,加上以全国最快的速度进行经济增长,其结果是拉大了与相对落后的中部西部地区间的差距,加快了全国的发散程度。对于全国的考察在表3是收敛,因为如果仅对改革开放程度相同或相近的省区进行比较,或者说排除掉市场化因素,那么这些省区间的差距是在缩小。上世纪90年代,我国的市场化程度大体上是从东到西递减的,因此从市场化程度考察,大体上在东部、中部、西部内部进行考察,而从表2可以看出,这三大地区内部是收敛的,这也正是表3中市场化条件下收敛的具体表现。

到了西部大开发时期,可以看到从全国来看,在引入投资率这一条件后,出现了差距扩大的现象。根据众多学者的研究,我国不论东部还是西部地区的经济增长,投资率都是重要的影响因素。进一步从区域经济角度考察,我国省区间的投资率20年来有两个非常明显的阶段:从1992年起东部的投资率开始大幅度地将西部地区甩在后面,这对应了我国向市场经济转轨最初时期;到了1999年,东部的投资率开始放慢了增长步伐,而西部地区则迅猛追赶上来。

回顾表2,在该时期全国总的态势是微弱的收敛,而不是发散。之所以在表3转为显著的发散,是因为引进了投资率这一条件。如果对于投资率相同或相近的省区进行比较,那么其结果是发散。

回顾表1,唯一通过10%水平显著性检验的是1991—2010年的西部地区,特征是持续发散,而这主要发生在2000—2010年。对比表3的结果,可以认为在实行西部大开发战略后,高投资率在帮助西部地区追赶东部地区的时候,对西部地区内部的不同省区的影响力度是不同的,有些省区增长很快,而有些省区则增长相对缓慢。在1991—1999年时期,西部地区12省区的增长率的最大值为2.39,最小值为1.71,两者之差为0.68。而到了2000—2010年期间,最大值为3.97,最小值为2.1,两者之差扩大到了1.41。如果说在1991—1999年期间,西部各省区大体上还是齐步走,而到了西部开发时期,差距开始明显拉大了,部分省区开始领跑。由于西部地区是全国最落后地区,因此西部地区内部的一部分省区在本地区内领跑,从本地区来看是发散,从全国来看则恰好相反。只有当排除掉投资率这一因素后,全国的发散特征才清晰起来。

此外,在这一时期的全国收敛中,万人人口中大学生人数对经济增长具有负向影响,这和人们的通常理解不尽一致。从各种研究来看,教育都是提升人均GDP的,但是同一个因素对于人均GDP和人均GDP增长率的影响可能不一样。考察相关数据可以直观地看到,万人大学生与经济增长率并不一定成正比。比如北京,其万人大学生要比中国大多数省区高出10倍以上,但是其经济增长率却只有全国平均值的80%左右。而内蒙的万人大学生不到全国平均数的一半,但其经济增长率要比全国平均水平高出一半。

(四)再论西部大开发战略

1991—1999年期间,东部11省区增长率的算术平均值为2.5,西部地区只有2。这期间我国总的态势是发散。此外,从东部、中部、西部3个地区来看,都出现了地区内部的收敛。上述态势是典型的俱乐部收敛,这意味着我国可能从东到西依次出现3个贫富俱乐部。如果不实施西部大开发战略,西部地区有可能越来越落后,掉入“贫困陷阱”。

西部大开发战略实施后,西部地区的经济增长速度迅速追赶了上来。1999—2008年,东部地区的增长率为2.53,而西部地区为2.56,西部地区的增长速度已经高于东部地区。

但是,西部大开发时期的西部地区增长速度仅仅是略微高于东部地区,以如此微小的增长速度优势,要想追赶东部地区,仍面临较多困难。特别是,如果排除掉西部地区的高投资率,那么西部地区不仅没有在增长率上赶超东部,甚至在增长率上进一步落后于东部。这表现为我国总的态势不是收敛,而是条件发散。

西部大开发一方面成绩斐然,对于提高西部地区的收入产生了巨大作用,另一方面,这种扶助主要是通过高投资带动GDP,具有很大的弊端。因为由于中央政府的资金输入及各种扶助,西部地区可以轻而易举地提高GDP,从而容易忽视制度创新、技术进步、人才培育,而这些恰恰是一个经济长期发展的最根本因素。如果不改变目前的西部大开发战略的实施方式,从长期看,西部地区自身的更新、进步能力可能会逐渐退化,丧失。若如此情况出现,那么届时无论中央政府拿出多少资金,西部地区都难以逃脱坠入“贫困陷阱”的命运。而且从长期看,中央政府未必有能力长期维持目前西部大开发的力度。

三、结论与启示

本文的研究结果表明,在1991—1999年期间,我国出现了俱乐部收敛现象,如果听任这一现象发展下去,西部地区可能掉入“贫困陷阱”而无力自拔。从1999年开始的西部大开发战略阻遏了上述发展,但是这一战略的实施很大程度上是通过高投资来实现的,这种方式从长期来看有害,因此应该转变目前的西部开发的实施方式。

注:

①t检验,亦称student t检验(Student's t test),主要用于样本含量较小(n<30)时,总体标准差σ未知的正态分布资料,以此推论差异发生的概率,从而比较两个平均数的差异是否显著。

(刘中显,国家发展改革委宏观经济研究院。王润红,北京信息科技大学经济管理学院讲师)